Clik here to view.

ダイビングの歴史 22 後藤道夫メモ 1963年 昭和38年

6月 ニコノス発売

Clik here to view.

7月 週刊朝日取材

8月 鶴耀一郎入社

12月 五島正哲入社

鶴耀一郎と後に後藤アクアの中心になる五島はこれまで、アルバイトだったのだ。

Clik here to view.

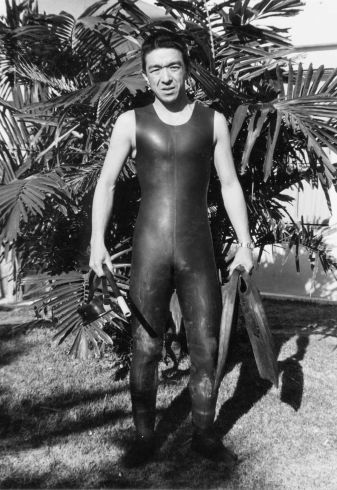

アルバイトというか,若い衆時代、ギャングエージ 右が鶴 左が五島

1964年 昭和39年

1月~5 大型カメラ製作テスト

7月8月 沖縄石垣島 木村禎造氏とともに

ローライとニコノス使用

9月鶴耀一郎 五島潜水士免許

12月 佐藤光三 退社

サンコーというウエットスーツ製作会社を作って成功する。 故人

1965年 昭和40年

1ー2月 パラオ島ロケ

4:5月 沖縄石垣島ロケ 松下電器映画「海」撮影 40日

6月 自社製フリッパー開発

Clik here to view.

チャンピオンの進化型でチャンピオンと同様に誰でも足の大きさにかかわらず履ける。

チャンピオンよりも推進力があり、仲間うちでは評判が良く,みんな使った。

現物があったので、プールでつかってみたが,重くて、そしてまるで進まない。

フィンの進化を痛感した。

7月 鶴耀一郎 タヒチへ ブルーオリンピックに出場

10月11月 自社製スノーケル マスク開発

僕が使っていたマスクはこの時に作られたものだった。

前にこのマスクのことを書いたが,そのときは試作でここで本格的に製造をはじめた。

これは、今でもほしいと思うマスクで、多く売れた。ゴムの型は高価なので、一個しか作らなかった。後に鬼怒川のアドバイザー担ったときこのマスクも移籍を考えたが,型が摩耗してしまって使えなかった。同じ型をもう一度作ろうとしたが、むしろ新しいマスクを作ろう、と、そしてマンティスが出来た。マンティスは世界を席巻したが、それはそれとして、このマスクも残しておけば良かったのではと思う。復刻を考えたのだが,がない。

Clik here to view.

1966年 昭和41年

7月8月 与論 奄美潜水旅行

1967年 昭和42年

1月 水中ストロボ発売開始 トスマリーンは、最初の量産型ストロボで、東芝が販売した。

それまで ニコノスの人工光は、フラッシュバルブを使用していた。ブルーのバルブである。バルブ一個はコカコーラ一瓶に相当した。36カット撮影すれば,コーラを36本飲んだことになる。

この部分、ここに後3枚写真が入る。

Clik here to view.

ニコノス、フラッシュガン

6月 ベンツ190 車道楽

7月 朝日カメラ誌 表紙写真 スミツキトノサマダイ

8月 鶴耀一郎 キューバ遠征 ブルーオリンピック この時好成績をおさめて世界的な魚突きダイバーになる。普通このようなコンンテストは、地元が圧倒的に有利だが、3位だかに入賞した。

Clik here to view.

12月 日本潜水会 発足

これが日本国籍のダイビング位指導すべての始まりだった。一週間の合宿で午前はレポート提出と討論形式の講座、午後プール実技の体験と決定。海でのダイビング、夜は,今後の日本のダイビングについての討論会

特筆することは、その喧々がくがくの議論で「スピアフィッシングをやめる」決議をした。日本の漁業調整規則で、マスクを着けて,魚を突いてはいけないと決めているのに,ダイバーは、釣り師が魚を釣るのと同じように、魚を突いて良いのではないかなどと議論することがおかしい。魚を突こうというのならば、つりと同じように、そのことの社会的なコンセンサスを得た上で規則を改正しなければならない。「銃をカメラに持ち替えよう」伊豆海洋公園の食堂の壁には、日本潜水会メンバー全員が一枚ずつ写真を掲げよう。

以後、ここに魚突きの写真が載ることはない。

鶴耀一郎は、父親の故郷である奄美大島にもどり、魚突き漁師になった。漁師は潜水漁の許可を取れば、魚突きができるのだ。 後藤道夫メモは 1980年まで続くが「どるふぃん」とのバランスで、しばらく、「どるふぃん」中心になる。