Clik here to view.

どるふぃん 3ー3 1960 3月

スペア・フィッシング 菅原久一 なんとかして魚突きをやりたい記である。

Clik here to view.

私の水中撮影記 舘石昭 日本初の長編海底記録映画 「海は生きている」岩波映画の撮影記を中心にいくつかの劇映画でも水中撮影が取り入れられその撮影記である。 新製品紹介 神田献二

Clik here to view.

Clik here to view.

「どるふぃん」4ー1 (1960 9月) 紀伊水中遠征紀行 白井祥平 毎号原稿を出している。 網代定置漁場に於けるスキューバ講習とその利用 稲葉繁雄 稲葉さんは伊東の水産試験場の技師で、三浦定之介の弟子である。 静岡伊東方面の潜水は稲葉さんの縄張りになっている。 この講習は、東海区水産研究所の吉牟田さん、三次さんであった。 昭和35年度役員 役員の構成を見れば会の性格がわかる。 会長 猪野峻 (東海区水研) 副会長 海老名謙一 (東京水産大学)魚類学の教授 僕は大学一年の水泳実習で 海老名先生がラングを着けて泳ぐのを見て、これだと思った。頭のはげた、ヒョコヒョコした先生で、とても良い先生。 副会長 佐藤賢俊 (旭潜研) 常務 岡茂雄 (医師) 吉牟田長生(東海区) 監事 永淵正鼓 (太平洋炭坑) 理事 荒井英雄 (毎日新聞) 62年の僕の100m潜水でお世話になった。 日下実男 (朝日新聞) 富雄信一郎(読売新聞) 林 巌 (お茶の水女子大) 梨本一郎 (東京医科歯科大学) 乾 康子 東大の造船工学の教授の奥さんで水泳の達人 菅原久一 (潜水研究所) 「どるふぃん」 4ー2・3 1961年 1月 三宅島の海 倉田洋二 三村哲夫 三宅島のほとんどの地区を潜っている報告 坪田に潜水病治療センターがあり立派な再圧タンクがある。

Clik here to view.

潜水病患者160名が利用していると書かれているが、僕が三宅島に通うような時代には消失している。今もない。必要なかった? マスク式潜水でテングサを海女さんが採っている。 このあと、潜水士の制度ができるが、女性は潜水士にはなれない。 どうするのだろう。

Clik here to view.

マスクは金王式(きんおう)

いくつかの寄稿文が掲載されている、

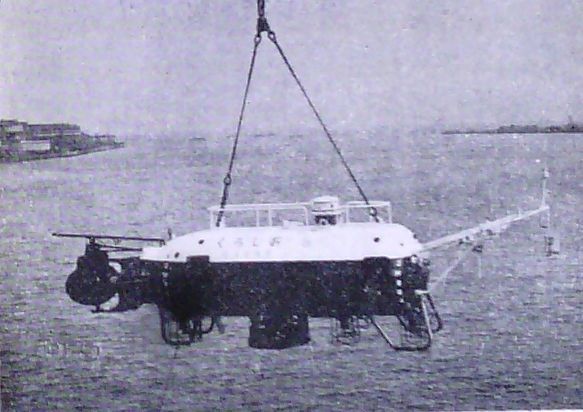

「どるふぃん」 4ー4 (1961 3月) ダイビング座談会 スピアフィッシング 漁民との摩擦が現れ始めている。 規則で禁止されているが、入漁料をとったらどうかとかピントのはずれた議論、 真鶴で石を投げられた。 海老名先生が質問されて、法律のことはぜんぜんわかりませんとこたえていたり、 菅原さんはギブアンドテイクならばいいとか 牧歌的な時代が終わろうとしている座談会だ。 水中写真 出席者は、猪野先生、岡医師 竹村嘉夫、舘石昭 大崎映晋 木村貞三 グローブマリンというビニールの風船のようなハウジングの話題 水中写真(映画)グループの集まり 自作の8mmや16mmの作品を発表 潜水艦救難鑑 「千早」の見学 1959年建造だからまだ新鋭 「どるふぃん」5ー1 (1961 9月) あるスキューバ・ダイバーの遍歴 田辺英蔵 次の時代のどるふぃんを仕切ることになる田辺さんの登場だ。後楽園の御曹司で、熱海後楽園ホテルの社長になる。 稲村サルベージの10トンのぼろ船で大島に行く話。 稲村サルベージは、後に三国屋サルベージになる。稲村律平さんは快男児だった。 この期 講習会は初級が14回から18回 中級が7回8回を真鶴で、会員数も650名へ 協会が一つのピーク(650名でピークだから、ひとつのクラブなみの時代)に達しようとしていた。幸せな時代だったと思う。 僕は、と言えば、学生会員第一号 東京水産大学のエースだった。協会では 三越屋上にも出演して、プリンスのつもりだった。ところが、入社した東亞潜水機が菅原久一さんが人間関係で辞めたところ、社長は潜水科学協会にでるのは、あまり良い顔はしなかった。自然、足が遠のいていた。

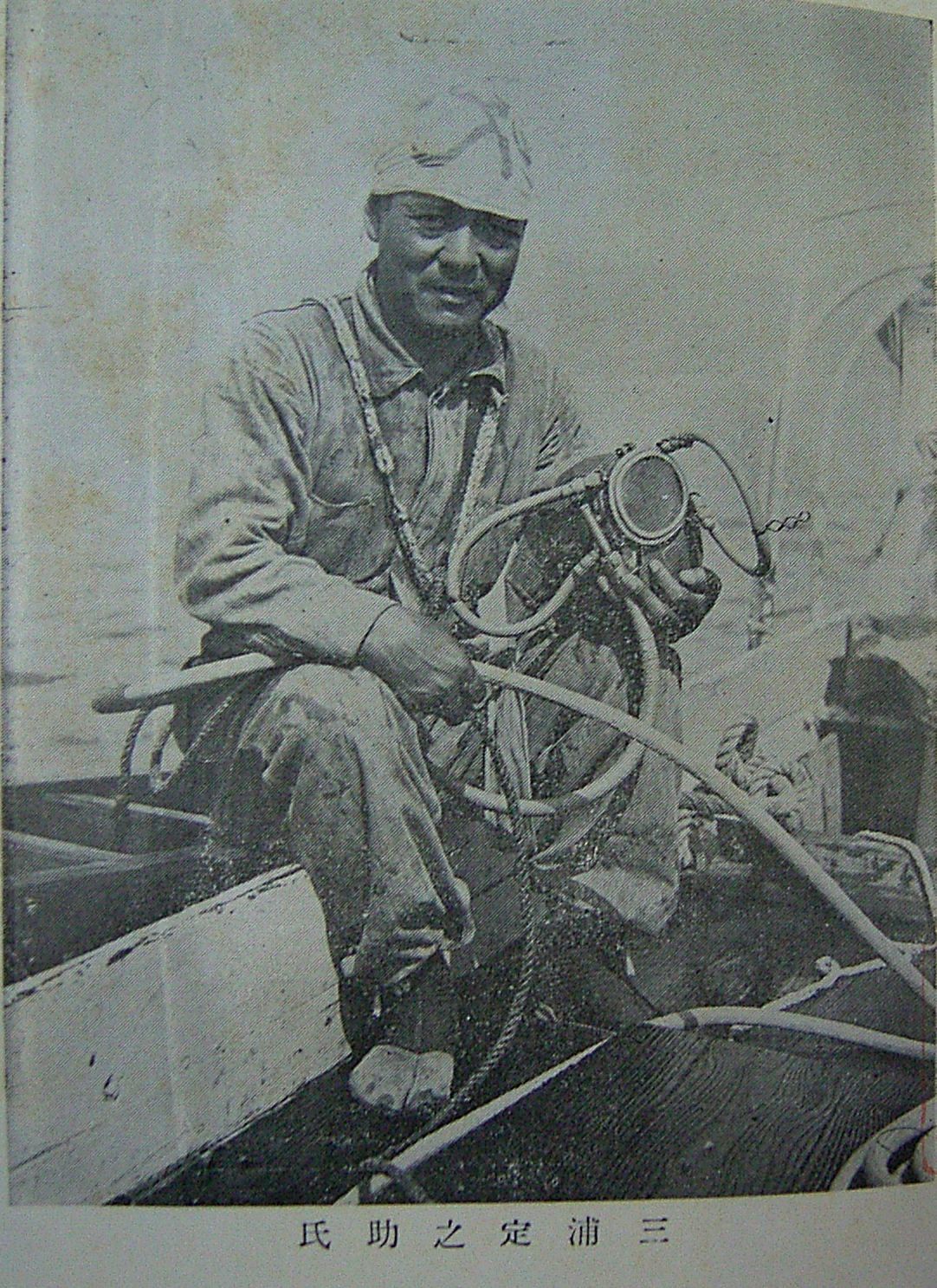

「どるふぃん」5ー2 (1961 12月) 三浦定之介先生を偲んで 稲葉繁雄 昭和36年 1961 8月18日 74歳で没 山下弥三左衛門先輩は親しくしてもらったが、(東亞潜水機で本のスポンサーになった)三浦定之介先輩は、これも水産講習所の大先輩、山本式マスク式潜水のリーダー、場長をつとめられた伊東水産試験場が潜水講習のメッカになったが、晩年、潜水病を2回も罹患されたこともあって、出てこられることもなく、お目にかかることができなかった。 稲葉さんは一の弟子で、その思いで話を語っている。

Clik here to view.

三浦定之介先輩 手に持っているのは山本式マスク、大串式の進化型と思えばいい。 このマスクで、定置網の潜水をして減圧症に罹患している。そのために晩年は引きこもっておられたので、お目にかかれなかった。 高気圧障害防止規則についてそのほぼ全文がそして別表第二(減圧表)が掲載されている。 高気圧作業安全衛生規則受講記 安東宏喬氏が書いている。 発足時の高気圧障害防止規則のことを知る重要な資料である。

Clik here to view.

「どるふぃん」5ー3・4 (1962 4月) 冬に潜る と言う座談会 出席者が 猪野峻先生 伊東ヒデ子(太っためがねのおばさん)カーンさん 田辺英蔵 工藤昌男 田辺さん宅で座談会をしている。どるふぃん衣替えの前哨だった。 僕は蚊帳の外にいて、着々と、デマンドナルギールのフルフェースマスク100m実験潜水の準備を進めている。