スタート地点にもどろう。東京湾再生を目指すという。何を持って再生したというのだろうか。 別件、日本水中科学協会のシンポジウムでの展示の件で、船の科学館に行った。船の科学館は、2012年以来耐震構造がのために、展示が休館になっている。 しかし、部分的には、様々なイベント、展示など行っている。今回は、一階の玄関の広間部分で、木で精巧な和船の模型を作ってジェオラマのように並べている。江戸は水の町だったのだ。人々の往来は、今の地下鉄のように、その前の都電のように、江戸時代は船で往来した。 壁面には大きな絵が張り付けてあった。「江戸一目図屏風」隅田川東岸の上空から西方の地上を見下ろした状態で描かれている。

その一部、お台場のあたりを見てみよう。 これが江戸前の原風景、これを再生しようとしても陸上はどうやったって不可能、しかし、水中の自然はある程度取り戻す、再生できるのではないだろうか。 同じような生き物が同じように生きているとするならば、それをもって再生と言えないだろうか。 水中も100%は不可能だと知っている。 陸上の風景、光景はどうにもならないとして、生き物だけでも80%、水中の光景は60%とか、マハゼだけならば、90%とか、イシガニは50%とか、 まあ、これは、絵から生まれた、江戸前についての一つの夢想でもあるのだけど。

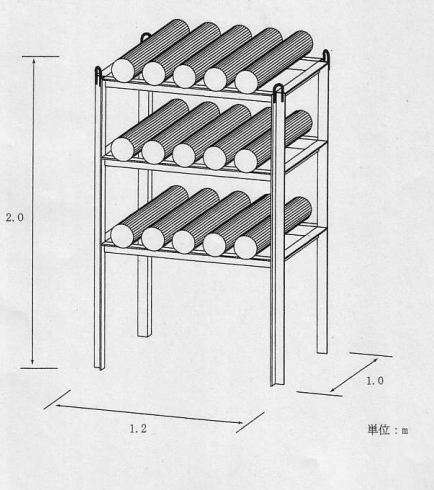

2012年に試験設置された人工魚礁

背が高すぎた

横に差し渡されているような丸太の下がマハゼ、カニの寄り場になっている。

お台場は人工の島である。コの字型に囲われる2辺は人工の砂浜である。一辺が人工の磯場で良い。 2012年の人口磯場実験の結果を生かして新しい形を考えた。設置するのは、貧酸素の層であってはいけない。可能な限り表層に近く置く。そのためにも背が低くなる。マハゼとカニをねらうのだから、桟橋跡の杭の形で良い。既成の牡蠣殻メッシュパイプでも良いし、木材でも良いし、最近流行っているらしい、竹の魚礁でも良い。材料として牡蠣殻を入れたメッシュパイプを使用するならば、殻は大きなものを踈に入れ、小さなカニ、ギンポの類などが入れるようにしたい。お台場の海底の磯部分は、真牡蠣が一面の部分が50%以上を占めていて、ハゼの類、小型のカニ、タカノケフサイソガニなどのすみかになっている。その層を厚くするようにメッシュパイプに粗く牡蠣殻を詰めたものを置くだけでも良いかもしれない。石の間に置いたりできる。どの場所にどのようなパターンで何をおいたら良いのか、その比較研究もできる。