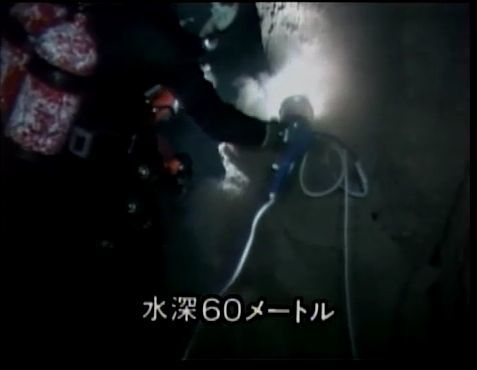

1980年の釜石湾港防波堤の工事の休日、 車で走って行かれる岩泉の龍泉洞に遊びに行った。どこまでも透明な碧い水を上から覗き込んで、ここで潜りたいな とみんなで話した。 勢いのある時というのは、願い事が叶う。翌1981年、冬、 NHK仙台の制作する特番で、龍泉洞の謎を探る番組の水中撮影をすることになった。釜石とほぼおなじチームで潜水した。 龍泉洞のことは別にも書いているから、ここでは置いておいて、窒素酔いのことだけ、水深50mをこえ60mあたりまで潜るけれど、もちろん空気での潜水だが、ぜんぜん酔を感じない。淡水で冷たいから酔わない、そんなことはない。やはり慣れてきているのだろう。龍泉洞には、その奥に、巨大な空洞、があるという、その空洞を探し求める番組だったのだが、それがない。ない、では終わらせられない、チーフの河合が、60mの深さに行き止まりがあるという。終わりがあれば、番組も終わらせられる。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

NHKの番組から複写

行ってみることにした。これが最終のつもりだから、全員が潜水士て、僕がカメラを持った。当時のカメラは、映像信号を水面に送るケーブルを曳いている。このケーブルのおかげで、九死に一生で何とか一生を保っているのだが、そのケーブルを後方でさばくダイバーが必要である。屈曲部にケーブルを繰り出すダイバーを配置して、先頭は、4人が固まって潜水した。行き止まりがあると言った河合が先頭で、斜めに降りている洞窟を降りて行った。行けども行き止まりがない。ふと、水深計を確認すると80mを指している。ケーブルも出尽くしたみたいだ。ここの水深計を撮影して深さの証拠にしてもどろう。とカメラを持ち直すと、引き返してきた河合が僕の腕をつかんで、水面に引き戻そうとする。僕は撮影しようとする。その水深で格闘になった。水深計を指さして、ようやく、やろうとしていることを伝えて水深計を写した画面が、73mだった。だから、そのころの日本の洞窟潜水の深度記録は73mだった。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

後、現在この洞窟は、日本水中科学協会の盟友の久保さんが調査を繰り返していて、やはり、X洞はない模様だ。なぜ、僕を引き戻そうとしたのか河合に聞くと、マスクの中で、僕の目がうつろに開いていて、異常で、窒素酔いの顔だったからという。窒素酔いの顔とはどんな顔かわからないが、外目には、窒素酔いだったのだろう。 水深30mを越えれば、生理的には窒素酔いになる。しかし、慣れで80mまでは、意識を持って降りられる。60mまでは仕事ができる。しかし、僕も水深40mでカメラのピントを合わせずに撮影をして全部ピンぼけ立ったこともある。40mでも酔うのだ。 1970年代に、僕が一番参考にしていた「潜水医学入門 ・スタンレー マイルズ著、町田喜久雄訳1971」は、著者は英国海軍の軍医少将であり、東亜潜水器時代、1964年に初版がでた時から、僕は原文で読んだ。英語が得意ではなかったのだが、ノートをとって読んだ。1971年には上記の翻訳がでた。僕の1960-70年代の潜水は、米国海軍のマニュアルと、この本によって行ったと言っても良い。窒素酔いについて、一章を設けて10 ページに渡って詳述している。窒素への対応として、「訓練と経験によって、多くのダイバーは確実に窒素麻酔に対する抵抗性を増強する。その順応は永久的なものではなく、維持するためには、一週間に一度、90mへ、潜水することが進められる。これは、加圧室で行うことができ、わずか数分間、その深度に居れば良い」自分たちは加圧室での訓練はできなかったが、50mを超える潜水を仕事にしていたため、慣れたものと考えられる。1973年度版の潜水士テキストでは、窒素酔いの予防法として、「①深海で作業する場合には、訓練によって、窒素酔に対する抵抗力を付けること。②潜水器内に炭酸ガスが蓄積しないように、換気を十分にすること。」とあり、僕たちもこのテキストに準拠していたと言える。 そして、現在の最近改定された日本の潜水士テキストでは「複数回の潜水によって窒素酔いに慣れたという客観的な証拠は認められていない。深い潜水の経験があるからといって過信することは危険である。」と述べている。 窒素酔いには個人差があり主観的なものだと思う。龍泉洞 の例もそうだが、本人はしっかりしていると思っても、外側から、客観的に外見をみれば、ひどく酔っているように見える場合もある。潜水士テキストは、医学書でもないし、学術書でもない。ダイバーの行動を安全のために制限するための書だ。どちらを取るかといえば、すでにそのようなテキストがでてしまっているのだから、事業者であれば、テキストに準拠した潜水をさせないと、事故が発生した時の責任などに大きく関わってくる。労働基準監督署は、署であり、取り調べを受ける際に、潜水士テキストに準拠して取り調べられる。 続く

Clik here to view.

行ってみることにした。これが最終のつもりだから、全員が潜水士て、僕がカメラを持った。当時のカメラは、映像信号を水面に送るケーブルを曳いている。このケーブルのおかげで、九死に一生で何とか一生を保っているのだが、そのケーブルを後方でさばくダイバーが必要である。屈曲部にケーブルを繰り出すダイバーを配置して、先頭は、4人が固まって潜水した。行き止まりがあると言った河合が先頭で、斜めに降りている洞窟を降りて行った。行けども行き止まりがない。ふと、水深計を確認すると80mを指している。ケーブルも出尽くしたみたいだ。ここの水深計を撮影して深さの証拠にしてもどろう。とカメラを持ち直すと、引き返してきた河合が僕の腕をつかんで、水面に引き戻そうとする。僕は撮影しようとする。その水深で格闘になった。水深計を指さして、ようやく、やろうとしていることを伝えて水深計を写した画面が、73mだった。だから、そのころの日本の洞窟潜水の深度記録は73mだった。

Clik here to view.