1980 釜石湾港防波堤調査工事で、水深60-70mへヘリウム酸素の混合ガス、システム潜水を行った。システム潜水とは飽和潜水のことという考え方もあるが、自分としては、①複室のある再圧タンクが船上においてあり、船上減圧する。②混合ガスを使用するので、③大量のガス容器を束ねたカードルが船上に準備されていること。④ホースとフルフェイスマスクでもぐり、船上と常に通話がつながっていること、と考えている。

参考までにテクニカルダイビングの定義をいうと、まず、①スクーバであること、スクーバとは送気、船上との連絡が無くて、拘束されることなく、自由に動くことが出来ることである。②混合ガスを使用して深く潜ること。

1980年、民間の会社がシステム潜水をすることは、稀で、アジア海洋が何回か行っていて、トップ水準だった。アジア海洋の社長、柳井さんは、古い親友だけど。

もちろん僕としては初めてのことで、海洋科学技術センター(現在のJAMSTEC)に応援をたのみ、米倉くんがきてくれた。トップコントローラーには、同じく、田淵くんにきてもらった。これは、三宅玄臓さんがJAMSTECにいて、お世話になったのだが、そのころは、まだ三宅さんとは面識がなかった。

![b0075059_636182.jpg]()

釜石 船上減圧のタンク

![b0075059_6384525.jpg]()

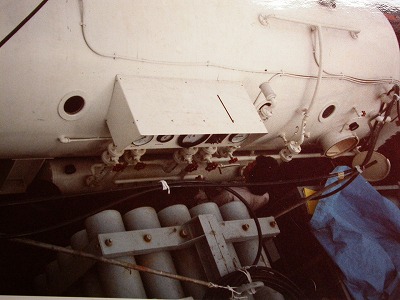

小型のガスコントローラー ガスを切り替える。

![b0075059_6395448.jpg]()

ガスバンク カードルともいう。

![b0075059_6404996.jpg]()

使用した バンドマスク

この後で、窒素酔いについて書くが、しっかり、窒素酔いもして、バンドマスクを使ってのサーフェスサプライも、船上減圧も体験し、マスターした。

バンドマスクは、カービーモーガンのマスクをつかった。これは、アメリカではスタンダードである。エマージェンシーのエアーは、背中に12リットルのボンベを背負って、ホースからの給気のトラブルに対応する。

ただ、僕はホースを使う潜水に慣れていないために、下手くそで、二人で潜るとホースがよれあったりした。長い工事だったので、終わりには上手になった。

1982年には岩手県の龍泉洞に NHKの番組撮影のために潜ったが、この時のカメラも長いケーブルを引いているので、出口が迷うことがなかった。鍾乳洞は、透き通り様な透明なのだが、ダイバーの出した気泡が天井にあたったりすると、何万年?もの間にたまった水垢が落ちてきて、突然視界がゼロになる。その頃、秋芳洞に潜っている人たちの同人誌の誌名が「突然視界ゼロ」僕達の前に潜水したグループが突然視界ゼロになり、出口を見失って亡くなってしまっている。彼らもケーブルを引いたカメラで撮影していれば、事故をおこすことはなかった。

1983年には、福島県、沼沢沼の発電所取水口トンネルの調査をした。このトンネルは長さが400mで、出口は金網で塞がれているので、入り口に戻る他ない。トンネルの径は、およそ3mだが3mのトンネルの中にいると、上下左右はすべて平らな壁に感じられる。どちらが出口だかわからなくなる。トンネルでの事故は、鍾乳洞でも同じだが、命綱を付けないために起きる。

現在のケーブダイビングでは、どちらが出口なのかのマーカーを着けたラインを張り、このラインに沿って移動する。ラインが尽きた先はラインを伸ばしながら進む。

沼沢沼発電所のトンネルも、撮影のための有線ライトを伸ばし、400mの長さの途中何箇所かに、ライトと電話を着けたラインを敷設した。

こんなことは、だれでも考える、知っている常識だと思うのだが、時に常識はずれの人がいる。富士の裾野の忍野八海という小さな泉に潜り、その横穴にケーブルもラインもなしで潜って、二人のダイバーが死んだ。ほんの小さい池なのだが、横穴は長くどこまでも続いている。

1986年、須賀潮美の水中レポートのシリーズがテレビ朝日のニュース・ステーションで始まった。カメラもケーブルで信号を送って船上でモニターするし、水中レポートも有線通話である。この撮影もケーブル、つまり命綱に生命を救われた経験をした。それは与那国島での出来事だった。ポイント名を忘れてしまったが、シュモクザメを追っているとき、突然ダウンカレントに引き込まれた。カメラケーブルがボートを支点にして振り子のように揺れたらしく、何がなんだかわからないうちに水面に吹き上げられた。潮美の通話ケーブルは細いのだが、それでも持ちこたえて、ほぼ同じところに吹き上げられてきた。人によっては、ケーブルが無くても渦に巻き込まれれば、はじき出されてどこかに上がるという。そういうこともあるとは思うが、ずいぶん後になってからだが、NHKの親しくしていたカメラマンの南方さんがミコモトでダウンカレントに引き込まれた。彼はカメラを手からはなさず吹き上げられたが急浮上のためか、空気塞栓で亡くなった。死んでもカメラは離さなかった。良い死に方だとうらやましかった。そのとき一緒だったアシスタントの遺体は揚がらなかった。未だに行方不明だ。そのころにはもう、カメラも進歩してvtr一体型になり、ケーブルはついていなかった。

ここで少し横道にそれて、窒素酔いについて考えよう。窒素酔いは、命綱があれば、水深60mまでは、初心者でなければ、生命を落とすことはないからだ

参考までにテクニカルダイビングの定義をいうと、まず、①スクーバであること、スクーバとは送気、船上との連絡が無くて、拘束されることなく、自由に動くことが出来ることである。②混合ガスを使用して深く潜ること。

1980年、民間の会社がシステム潜水をすることは、稀で、アジア海洋が何回か行っていて、トップ水準だった。アジア海洋の社長、柳井さんは、古い親友だけど。

もちろん僕としては初めてのことで、海洋科学技術センター(現在のJAMSTEC)に応援をたのみ、米倉くんがきてくれた。トップコントローラーには、同じく、田淵くんにきてもらった。これは、三宅玄臓さんがJAMSTECにいて、お世話になったのだが、そのころは、まだ三宅さんとは面識がなかった。

釜石 船上減圧のタンク

小型のガスコントローラー ガスを切り替える。

ガスバンク カードルともいう。

使用した バンドマスク

この後で、窒素酔いについて書くが、しっかり、窒素酔いもして、バンドマスクを使ってのサーフェスサプライも、船上減圧も体験し、マスターした。

バンドマスクは、カービーモーガンのマスクをつかった。これは、アメリカではスタンダードである。エマージェンシーのエアーは、背中に12リットルのボンベを背負って、ホースからの給気のトラブルに対応する。

ただ、僕はホースを使う潜水に慣れていないために、下手くそで、二人で潜るとホースがよれあったりした。長い工事だったので、終わりには上手になった。

1982年には岩手県の龍泉洞に NHKの番組撮影のために潜ったが、この時のカメラも長いケーブルを引いているので、出口が迷うことがなかった。鍾乳洞は、透き通り様な透明なのだが、ダイバーの出した気泡が天井にあたったりすると、何万年?もの間にたまった水垢が落ちてきて、突然視界がゼロになる。その頃、秋芳洞に潜っている人たちの同人誌の誌名が「突然視界ゼロ」僕達の前に潜水したグループが突然視界ゼロになり、出口を見失って亡くなってしまっている。彼らもケーブルを引いたカメラで撮影していれば、事故をおこすことはなかった。

1983年には、福島県、沼沢沼の発電所取水口トンネルの調査をした。このトンネルは長さが400mで、出口は金網で塞がれているので、入り口に戻る他ない。トンネルの径は、およそ3mだが3mのトンネルの中にいると、上下左右はすべて平らな壁に感じられる。どちらが出口だかわからなくなる。トンネルでの事故は、鍾乳洞でも同じだが、命綱を付けないために起きる。

現在のケーブダイビングでは、どちらが出口なのかのマーカーを着けたラインを張り、このラインに沿って移動する。ラインが尽きた先はラインを伸ばしながら進む。

沼沢沼発電所のトンネルも、撮影のための有線ライトを伸ばし、400mの長さの途中何箇所かに、ライトと電話を着けたラインを敷設した。

こんなことは、だれでも考える、知っている常識だと思うのだが、時に常識はずれの人がいる。富士の裾野の忍野八海という小さな泉に潜り、その横穴にケーブルもラインもなしで潜って、二人のダイバーが死んだ。ほんの小さい池なのだが、横穴は長くどこまでも続いている。

1986年、須賀潮美の水中レポートのシリーズがテレビ朝日のニュース・ステーションで始まった。カメラもケーブルで信号を送って船上でモニターするし、水中レポートも有線通話である。この撮影もケーブル、つまり命綱に生命を救われた経験をした。それは与那国島での出来事だった。ポイント名を忘れてしまったが、シュモクザメを追っているとき、突然ダウンカレントに引き込まれた。カメラケーブルがボートを支点にして振り子のように揺れたらしく、何がなんだかわからないうちに水面に吹き上げられた。潮美の通話ケーブルは細いのだが、それでも持ちこたえて、ほぼ同じところに吹き上げられてきた。人によっては、ケーブルが無くても渦に巻き込まれれば、はじき出されてどこかに上がるという。そういうこともあるとは思うが、ずいぶん後になってからだが、NHKの親しくしていたカメラマンの南方さんがミコモトでダウンカレントに引き込まれた。彼はカメラを手からはなさず吹き上げられたが急浮上のためか、空気塞栓で亡くなった。死んでもカメラは離さなかった。良い死に方だとうらやましかった。そのとき一緒だったアシスタントの遺体は揚がらなかった。未だに行方不明だ。そのころにはもう、カメラも進歩してvtr一体型になり、ケーブルはついていなかった。

ここで少し横道にそれて、窒素酔いについて考えよう。窒素酔いは、命綱があれば、水深60mまでは、初心者でなければ、生命を落とすことはないからだ