三浦定之助の「おさかな談義」を読んでいる。かなり厚い本なので、寝る時の本に良い。面白いけれど、寝るのを忘れて読む、というようなことはない。いいタイミングで寝られる。あと四分の一ほどだ。戦前1930年台の日本の漁業のこと、魚のこと、魚のことは、潜水士て見たりしたことも、挟んでいる。もちろんスクーバではなくて、マスク式がヘルメット式の潜水だ。魚について、それぞれの習性など知らなかったなあ、ということが次々と出てくる。多分、水産屋さんには常識なのだろうが、ぼくは、よく知らなかった。例えば、ニシンが深海魚で、産卵の時に岸に寄せてくる。魚の深浅回遊について、知らないことが多い。

1995年の再刊で、三浦先輩は1961年に亡くなっている。亡くなってから30余年後の再刊だ。僕の本が、死んでから30年後に再刊される望みは全く無い。なんとか、そんな本を書きたいとおもうけど、不可能に近い。来年か再来年、東京港水中生物研究会の本を、風呂田と一緒に書きたいという話を昨日打ち合わせたが、これも、死んでからの再刊は、無いだろう。

それでも、おさかなについて、お台場のさかなについて、書けるだろうか、とても無理だ。

魚のこと、知らなすぎる。そして今、名前を教えてもらってもすぐに忘れる。

お台場で、春先から夏にかけての、ウロハゼとアゴハゼの区別がつかなかったり、ドロメの稚魚をウキゴリだとおもったり。

お台場にいるハゼは、マハゼ、アカスジシマハゼ、チチブ、ウロハゼ、アゴハゼ、ドロメ、ぐらいかな。マハゼとウロハゼの区別もつきにくい。昨日25日、マハゼの穴にいたのは、ウロハゼだろうと思うけど、撮って居るときは、マハゼの色が一ヶ月でこんなに変わったのかと思ったりした。ウロハゼがマハゼに取って代わったとすると、マハゼはどこに行ったのだろう。もう、深場に下ったのか?

![b0075059_20291986.jpg]()

ウロハゼだろうと思う。

![b0075059_20301773.jpg]()

これは間違いなくマハゼ 5月の撮影だ。

![b0075059_20312771.jpg]()

では、これはウロハゼかマハゼか?

ハゼの色は信頼できない。

![b0075059_20324957.jpg]()

これはアカオビシマハゼ

![b0075059_20333467.jpg]()

アカオビシマハゼの変身 これはアカオビだとはっきりわかる。

![b0075059_20344893.jpg]()

次の瞬間

![b0075059_20353386.jpg]()

お台場の魚について参考にするのは、「魚ッチング・ヨコハマ 海の公園の魚介類」これにはウロハゼが載っていない。ヨコハマ、野島のあたりにはウロハゼはいないのか、坂本さんに今度聞いてみよう。

![b0075059_20361767.jpg]()

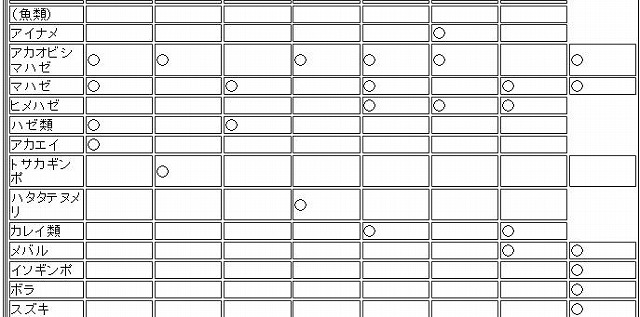

はっと思って、僕達の観察リスト 2002-2004 を見てみた。

![b0075059_20374416.jpg]()

やはり、ウロハゼがリストに載っていない。そのころウロハゼはいなかったのか?

そういえば、今普通に見ているシマイサキ の稚魚もリストにない。

僕がシマイサキを最初に見た、とおもっているのh2012年だ。

定点で撮影調査をする意味が あるのがわかってもらえるとおもう。しかし、種類の区別が見ただけではわかりにくいのが困った。 専門家に写真を見せて、聞いてみよう。

![b0075059_20435368.jpg]()

さて、その「お魚談義」にもどって、「鰻について、鰻が川を遡上するのはメスだけで、雄は遡上しないで、河口付近にとどまっている。」ええつ、知らなかった。水産大学では鰻の実習があり、鰻に電気ショックを与えて硬直させ、針よりも細い血管に針を通して、血液を採り、寄生虫がいないか顕微鏡観察する実習までやったけど、そんなこと習わなかった。嘘だろうと、ネットで調べて、ウィキペディアにはそんなことは載っていなかったが、さらに調べたら、雄は途中までしか遡らないことが多いと書いてあった。そういえば、お台場で鰻を見たことが、僕ではなくて、風呂田先生だが見ている。雄の鰻は都市汚染で、もっと上流までのぼって居るのかもしれない。そもそも、江戸前の鰻は、今、隅田川、江戸川、荒川を遡上しているのだろうか。多摩川は登っているのだろう。 やはり、日本の鰻は絶滅危惧だろう。

一方で、吉野家ではうな丼、麦とろに鰻皿を付けて800円とか、中国の養殖だろうが、危ないとか大丈夫とか聞く。僕は大丈夫でなくても食べるけど。

こんなことでは、僕の「おさかな談義」は、かけそうにないな。

1995年の再刊で、三浦先輩は1961年に亡くなっている。亡くなってから30余年後の再刊だ。僕の本が、死んでから30年後に再刊される望みは全く無い。なんとか、そんな本を書きたいとおもうけど、不可能に近い。来年か再来年、東京港水中生物研究会の本を、風呂田と一緒に書きたいという話を昨日打ち合わせたが、これも、死んでからの再刊は、無いだろう。

それでも、おさかなについて、お台場のさかなについて、書けるだろうか、とても無理だ。

魚のこと、知らなすぎる。そして今、名前を教えてもらってもすぐに忘れる。

お台場で、春先から夏にかけての、ウロハゼとアゴハゼの区別がつかなかったり、ドロメの稚魚をウキゴリだとおもったり。

お台場にいるハゼは、マハゼ、アカスジシマハゼ、チチブ、ウロハゼ、アゴハゼ、ドロメ、ぐらいかな。マハゼとウロハゼの区別もつきにくい。昨日25日、マハゼの穴にいたのは、ウロハゼだろうと思うけど、撮って居るときは、マハゼの色が一ヶ月でこんなに変わったのかと思ったりした。ウロハゼがマハゼに取って代わったとすると、マハゼはどこに行ったのだろう。もう、深場に下ったのか?

ウロハゼだろうと思う。

これは間違いなくマハゼ 5月の撮影だ。

では、これはウロハゼかマハゼか?

ハゼの色は信頼できない。

これはアカオビシマハゼ

アカオビシマハゼの変身 これはアカオビだとはっきりわかる。

次の瞬間

お台場の魚について参考にするのは、「魚ッチング・ヨコハマ 海の公園の魚介類」これにはウロハゼが載っていない。ヨコハマ、野島のあたりにはウロハゼはいないのか、坂本さんに今度聞いてみよう。

はっと思って、僕達の観察リスト 2002-2004 を見てみた。

やはり、ウロハゼがリストに載っていない。そのころウロハゼはいなかったのか?

そういえば、今普通に見ているシマイサキ の稚魚もリストにない。

僕がシマイサキを最初に見た、とおもっているのh2012年だ。

定点で撮影調査をする意味が あるのがわかってもらえるとおもう。しかし、種類の区別が見ただけではわかりにくいのが困った。 専門家に写真を見せて、聞いてみよう。

さて、その「お魚談義」にもどって、「鰻について、鰻が川を遡上するのはメスだけで、雄は遡上しないで、河口付近にとどまっている。」ええつ、知らなかった。水産大学では鰻の実習があり、鰻に電気ショックを与えて硬直させ、針よりも細い血管に針を通して、血液を採り、寄生虫がいないか顕微鏡観察する実習までやったけど、そんなこと習わなかった。嘘だろうと、ネットで調べて、ウィキペディアにはそんなことは載っていなかったが、さらに調べたら、雄は途中までしか遡らないことが多いと書いてあった。そういえば、お台場で鰻を見たことが、僕ではなくて、風呂田先生だが見ている。雄の鰻は都市汚染で、もっと上流までのぼって居るのかもしれない。そもそも、江戸前の鰻は、今、隅田川、江戸川、荒川を遡上しているのだろうか。多摩川は登っているのだろう。 やはり、日本の鰻は絶滅危惧だろう。

一方で、吉野家ではうな丼、麦とろに鰻皿を付けて800円とか、中国の養殖だろうが、危ないとか大丈夫とか聞く。僕は大丈夫でなくても食べるけど。

こんなことでは、僕の「おさかな談義」は、かけそうにないな。