バリ島での漂流事故について、書いたが、僕が考えを述べることが、この時期、適切であるかどうかについて考え直すようにJAUSの理事に注意されて、あえて火中の栗をひろうこともない。しかし、ダイビング関係者、とくに海外のダイビングリゾートについて、あるいは国内でも、ドリフトダイビングを行うポイントでは、明日は我が身である。また、否定的な視点での意見が出ることによって、お客が減るおそれがある。僕は決して否定的な意見を持っているわけではないが、これだけの大きな話題、ダイビング関係者だけでなく、日本中の人が、救出に一喜一憂した。人のうわさも75日ではあるが、ダイビング関係者は、もっと情報を集めて、今後の立て直しの状況を見守らなければならない。

しかし、今ここで、取り上げることは、やめておこう。

しかし、一点だけ、

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

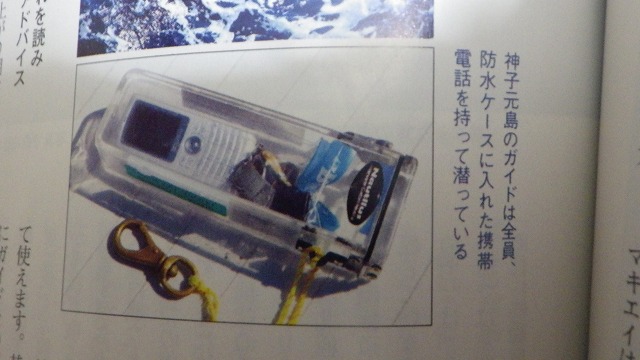

ダイビングワールド 2007年12月号、パラオのドリフトダイビングを特集している。読みごたえがあって、ダイビングワールドも、ようやく読む価値のある雑誌になってきたか、と保存した。そしたら、その2号ぐらいあとに休刊になり、復活はしていない。僕が良いと思うものはダイビング界ではダメなのか、と、少しばかり落胆したが、パラオのドリフトダイビングのほぼ全容がわかる。そして神子元についても取り上げられていて、

そのことを、フェイスブックに書くと、大久保正昭 さんが書き込んでくれた。「確か現地サービスの神子元ハンマーズ、290、タートルフラワーのガイドさんは皆持ってたと思います(辰丸は最近のってないので不明)現地サービスの取り決めで30分経っても浮上開始しない場合は全ての船がダイビングをやめて捜索開始、またゲストをロストした場合、ゲストがはぐれた場合の対処法(他船でも助けをもとめてその船に拾ってもらうなど)細かく決めてあって、ゲストにもブリーフィングで周知させています。なかったのですが。2007年のダイビングワールドにそのように書いてありました。」

このあたりが、解答だろう。インドネシアでもフィリピンでも、どこでも、できることだ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

法政大学のアクアクラブ50周年の記念式典(2月22日)に招待していただき、50周年記念誌「法政アクアの桟(かけはし)に「半世紀の歴史の先にある学生ダイビングの未来」と題して、あいさつ文を書かせていただいた。この部の創部の時から、いやその少し前からのお付き合いがあったので、書かせていただくことになったのだろう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

校歌斉唱、音頭を撮っているのは、青木さん

Image may be NSFW.

Clik here to view.

コーナーには、僕が50年前に作ったレギュレーターが飾られていた。

僕にとってもこの50年の記憶、法政アクアとの絆は、強い。そして、そのOBである娘の亭主である柴田君、彼は文句なしの親戚だが、青木さん、丸山さん、松田さん、JCUE の会長の山中さん、オーシャンαの寺山君、そして、初代の加藤さんは、1967年の日本潜水会学生会員であった。以下、ここに書ききれないが、OBはみんな他人とは思えない。

事故を絶対ゼロにすることなどは、願いはしても実現できない可能性もある。しかし、事故が発生したあとで、あの時こうしていたら、とか、こうゆう手法でやっていれば事故は起こらなかったのに、という防げた事故は、絶対に起こさないでほしいと願う。

書かせていただいた原稿の一部だけ「 安全潜水、無事故を目指すと言われますが、不特定多数についての安全はタダの呼びかけにすぎません。しかし、特定のグループや活動範囲を限定すれば、「不可抗力と判断できる事故以外の事故は起こさない」ことは可能であり、絶対を目指すことはできます。そのために必要となるのが、文書の記録と今後起こり得ることを推察する力です。特に後者は個人の経験によることが大きいため、全員で共有するためには文書にしておく必要があります。これらの要点をまとめたルールに基づき、器材,、体制、訓練の面で準備し実行します。こうしたローカルルールは、それぞれのグループの環境や状況において、限定された範囲での絶対を目指す具体的な規範になるものです。中略 学生のダイビングクラブは安全を全員で追い求めて行くプロセスこそが活動のすべてだと思うからです。」

法政大学だけでなく、芝浦工大の45周年も呼んでいただきましたし、中央大学は、先日のシンポジウムで発表していただけました。学習院大学も第一回のシンポジウムで発表していただいた。これらのすべてが僕の財産だとおもっている。財産を後に残して行きたいという思いが日本水中科学協会であり、その活動である。

2月2日の中央の発表は素晴らしいもので、法政での講演にも引用させてもらった。すべての学生ダイビングクラブに、それぞれのローカルルールに基づいての役割分担と責任体制を明確にされた文書の発表を順次お願いして行きたいと思っている。

しかし、今ここで、取り上げることは、やめておこう。

しかし、一点だけ、

Clik here to view.

Clik here to view.

ダイビングワールド 2007年12月号、パラオのドリフトダイビングを特集している。読みごたえがあって、ダイビングワールドも、ようやく読む価値のある雑誌になってきたか、と保存した。そしたら、その2号ぐらいあとに休刊になり、復活はしていない。僕が良いと思うものはダイビング界ではダメなのか、と、少しばかり落胆したが、パラオのドリフトダイビングのほぼ全容がわかる。そして神子元についても取り上げられていて、

そのことを、フェイスブックに書くと、大久保正昭 さんが書き込んでくれた。「確か現地サービスの神子元ハンマーズ、290、タートルフラワーのガイドさんは皆持ってたと思います(辰丸は最近のってないので不明)現地サービスの取り決めで30分経っても浮上開始しない場合は全ての船がダイビングをやめて捜索開始、またゲストをロストした場合、ゲストがはぐれた場合の対処法(他船でも助けをもとめてその船に拾ってもらうなど)細かく決めてあって、ゲストにもブリーフィングで周知させています。なかったのですが。2007年のダイビングワールドにそのように書いてありました。」

このあたりが、解答だろう。インドネシアでもフィリピンでも、どこでも、できることだ。

Clik here to view.

法政大学のアクアクラブ50周年の記念式典(2月22日)に招待していただき、50周年記念誌「法政アクアの桟(かけはし)に「半世紀の歴史の先にある学生ダイビングの未来」と題して、あいさつ文を書かせていただいた。この部の創部の時から、いやその少し前からのお付き合いがあったので、書かせていただくことになったのだろう。

Clik here to view.

Clik here to view.

Clik here to view.

校歌斉唱、音頭を撮っているのは、青木さん

Clik here to view.

コーナーには、僕が50年前に作ったレギュレーターが飾られていた。

僕にとってもこの50年の記憶、法政アクアとの絆は、強い。そして、そのOBである娘の亭主である柴田君、彼は文句なしの親戚だが、青木さん、丸山さん、松田さん、JCUE の会長の山中さん、オーシャンαの寺山君、そして、初代の加藤さんは、1967年の日本潜水会学生会員であった。以下、ここに書ききれないが、OBはみんな他人とは思えない。

事故を絶対ゼロにすることなどは、願いはしても実現できない可能性もある。しかし、事故が発生したあとで、あの時こうしていたら、とか、こうゆう手法でやっていれば事故は起こらなかったのに、という防げた事故は、絶対に起こさないでほしいと願う。

書かせていただいた原稿の一部だけ「 安全潜水、無事故を目指すと言われますが、不特定多数についての安全はタダの呼びかけにすぎません。しかし、特定のグループや活動範囲を限定すれば、「不可抗力と判断できる事故以外の事故は起こさない」ことは可能であり、絶対を目指すことはできます。そのために必要となるのが、文書の記録と今後起こり得ることを推察する力です。特に後者は個人の経験によることが大きいため、全員で共有するためには文書にしておく必要があります。これらの要点をまとめたルールに基づき、器材,、体制、訓練の面で準備し実行します。こうしたローカルルールは、それぞれのグループの環境や状況において、限定された範囲での絶対を目指す具体的な規範になるものです。中略 学生のダイビングクラブは安全を全員で追い求めて行くプロセスこそが活動のすべてだと思うからです。」

法政大学だけでなく、芝浦工大の45周年も呼んでいただきましたし、中央大学は、先日のシンポジウムで発表していただけました。学習院大学も第一回のシンポジウムで発表していただいた。これらのすべてが僕の財産だとおもっている。財産を後に残して行きたいという思いが日本水中科学協会であり、その活動である。

2月2日の中央の発表は素晴らしいもので、法政での講演にも引用させてもらった。すべての学生ダイビングクラブに、それぞれのローカルルールに基づいての役割分担と責任体制を明確にされた文書の発表を順次お願いして行きたいと思っている。