とにかく、実行してしまった。90mは越えたと自分では思っている。テレビ番組も成功したと思う。

日本のスクーバダイビングの歴史の1Pを作ったとも言える。それまで、自分なりに、100mを潜ったダイバーは、何人か知っている。しかし、日本では、それが本当なのか、証明する手段は尽くしていない。

証明で、一番確実なのは、映像だ。映像が発表されている日本での大深度潜水は、これがはじめてだ。

世界的に見れば、前年の1962年、スイス人のハンネス・ケラーは、300mに混合気体で潜り、自身は生還したが、2人の死亡事故をだしている。この潜水については、別に書いているが、300mであり、これより深く潜るのは、海洋開発の国家的事業になる。そして、この潜水は映像になっていない。

自分の90m、評価はいろいろだが、自分では成功と考え、成功したという趣意の報告書もだした。(この報告書については、後述)しかし、後の自分が振り返る視点で見れば、この潜水は、危険すぎた。そして、なによりも、その危険に気づき、その危険を回避する手段が目の前にぶら下がっているのに、それに気づいていなかった。

ホースが破裂した。あるいは、継ぎ手金具から抜ける。その可能性は、20%以上合ったと思う。そして、そうなっていれば、確実な死。可能性は20%でなく40%だったかもしれない。

もしも、このときに使ったレギュレーターが、自分の作った。TOASCUBAではなくて、アクアマスターだったとすれば、アクアマスターは、一段減圧の根元部分、タンクに取り付けるヨークに並んで、送気ホースとの連結口がついている。タンクとホース、二つの送気を受けられるのだ。ホースが切れれば、タンクのバルブを開いてやれば良い。簡単なことなのだ。そのことが、日本アクアラングのカタログに謳ってあれば、自分のTOA SCUBAも、それをまねしたにちがいない。カタログでは「もしもの時に、送気を切り替えられる」ではなくて「ボンベでも送気、フーカーででも使える」コンセプトになっていた。そもそも、日本アクアラングもUSダイバーズもホース潜水は視野になかった。

なぜ、こんな簡単なことに気づかなかったのか。そして、そのために命を落としたかもしれない。

このことが、この潜水の一番の成果になり、東亜潜水機の自分は、フルフェースマスク、そしてツーウエイ、二つの送気元を持つ送気式潜水機の開発、そして、その先に、多分120mのテスト潜水。今度は、ヘリウム;酸素混合気体をタンクにつめておき、80mあたりで切り替える。

そうしなかった、そんな簡単なことに気づかなかったのだ。そのように進んでいたら、自分のダイビング人生は全く変わったものになっただろう。

この潜水の報告書は、国際アクアクラブというタイトルのダイビングクラブを作って、そこからの発行になった。このクラブは、舘石さんと僕を中心にして、日本にアクアラングを最初に輸入した大同物産の渋谷武之丞氏、神奈川県厚木で、米軍相手のビジネスで成功を収めた高島国昌氏がスポンサーになって始まった。日本潜水科学協会のどるふぃんマークに対抗して、こちらはクジラで行こうということになり、舘石さんの甥にあたる舘石和佳さんがデザインした。気に入っているロゴマークだった。和佳さんは、後に、雑誌月刊ダイバーを立ち上げる。

この報告書を見ると、有人潜水、つまり人の潜るダイビングということだが、そのダイビングによる大深度潜水の沿革、歴史について、そして、自分たちのダイビングについては、失敗の部分は覆って書かれている。大深度潜水の沿革については、詳細に書かれていて、現在進行しているダイビングの歴史にそのまま採択できる。

そして、大深度潜水の障壁はなんと言っても窒素酔いだ。窒素酔いを解決しなければ、120m、200mに潜ることはできない。窒素酔いの克服は、ヘリウム酸素の混合気体を使うことだ。未だ、僕らはヘリウムを吸ったことはない。次はヘリウムを使わなければならない。

ヘリウムは高価である。

ヘリウム・酸素の混合気体をタンクにつめて、オープンサーキット、開放式で捨て去ってしまうのは、もったいない。後にリブリーザが開発されるのは、ヘリウムを開放しない。そのまま捨てないということが目標の一つであった。

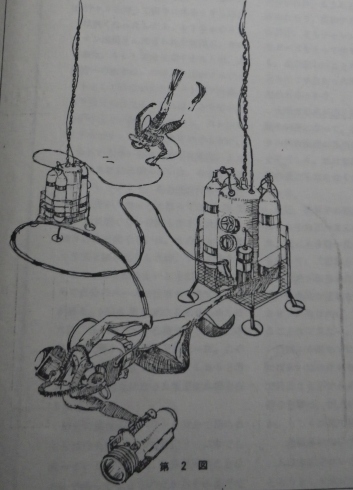

僕もリブリーザと同じようなコンセプトを考えた。閉鎖循環のリブリーザにプラスして、ヘリウム酸素を混合するメカニズムを持った小さなベースを作る。そのベースと身体に着けた潜水機との間をホースでむすんで循環させる。そのコンセプトシートを示す。これを書いてくれたのは、杉江秀一さんで、芝浦工大を卒業して、家業のプレス工場を継いでいた。その工場は、終戦後、ミハマというブランドでスプリングカメラを作っていたのだが、カメラはその後売れなくなりプレス工場になっていて、そのプレス型のデザインをしていた。秀一君は、おしくも若死にしてしまったが、すぐれたデザイナーであり、僕の考えることを図にしてくれた。

海中に一緒に吊り降ろす小さなベースを置いて、そこからダイバーに短いホースで送気するコンセプトは、そのまま、80歳で80mを目指す潜水機にも継承された。実施しなかった計画であるが。

しかし、1963年当時、自分の能力でこんな潜水機を作ってテストしたら命は無かった。それ以後、独立してからも、リブリーザを手がけることは無かった。リブリーザのデザイン製作をやっていたら、間違いなく、死んでいたと思う。

その後、シングルホースのレギュレーターも設計して試作したが、思うような呼吸抵抗の低減はできずに商品化できなかった。工業デザイン、設計の教育を受けていない自分の限界だろう。

そんなことで、テストしたフルフェースを商品化することなく、自分は東亜潜水機を去ることになるが、これは本当に申し訳の無いことをした。先にも書いたが、背中にタンクを背負い送気ホースでの空気供給を受ける、つまり二系統空気供給システムのフルフェース潜水機を自分が東亜潜水機で開発していたら、世界的に成功しただろうか?。成功する可能性、萌芽はあの潜水の危機一髪の中にあったのだ。それを考えず、ヘリウムを節約するリブリーザを考えてしまって、それは、商品化出来ずに、潜水機メーカーの東亜潜水機を去ることになる。

とにかく申し訳ないことをした。