8月9日 5回目の潜水

使わせてもらっている漁業監視船「ふさかぜ」は、一刻も早く、この実験潜水から離脱しようとしている。本来の業務ではないし、危なっかしい。もしも、事故などが起これば、大きな問題になるだろう。

この船を手配した利渉先輩の心配、心労も大きい。ここで事故が起これば、役人としてのキャリアに傷が付く。振り返って考えてみれば、よくもこんなことができたものだ。日本は、海洋開発時代の前夜、海はリスクを冒しても出て行くべきだ。日本は海の国だ。海に囲まれている国なのだ。と僕は勝手に考えている。

その時、利渉先輩は言ったものだ。「もう、おまえとは付き合わない」しかし、後に千葉県水産試験場の場長になり、県の水産課の要職につかれたあとも付き合いは続き、一生のつきあいになったのだが。

バラねに着いた。ふさかぜがアンカーを入れたが、ブリッジでの魚探水深計は80mになっている。「100mにしてください」と船長にいうが、ここは、この深さしかないという。命綱担当を頼んでいる船頭の政やん(高尾政吉という名前であることをこのときに知ったのだが)に聞いてみた。100mあるという。船長にお願いして、政やんに山立てをやり直してもらった。たちまち、水深は100mになった。船長は、この潜水は80mが限界だと判断していたのだ。

潜水開始

空気が足りないので、コンプレッサーに加えて、大ボンベからの送気を頼んで置いた。

空気の量は十分になったが、ボンベからの送気が多いので、フリーフローの状態になった。フリーフロー、=雑音だ。これでは、通話ができないが、後戻りはできない。水面からの声、指示が全く聞こえない。

水深20mあたりで、なぜか水面からの声がクリアーに聞こえた。僕の水中からのしゃべりは全部明確に聞こえているということ。上からの声、指示は無視して、こちらからの連絡ができるだけはっきり聞こえるように、大きな声で、しゃべるようにした。思えば、これが水中レポートの基本なのだ。

僕が先行し、舘石さんがそれを、上から撮るような形で、降りて行った。40m線までは、そのような二人の姿を永持君のカメラが追う。40mで手を振って別れた。

潜水のタイムスケジュール、予定は以下である。

100mまで潜降 3分

100mで 7分

合計潜水時間 10分

15mまで4分で浮上

15mで2分停止

10mで3分停止

9mで6分停止

6mで15分停止

3mで26分停止

もちろん、こんな計画通りには行かないことは、予想しているが。

★★

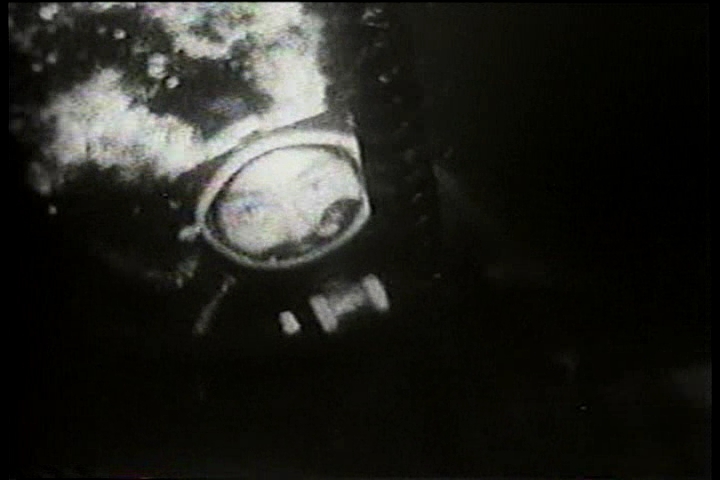

僕の持って行った大きなマリンブライトは、点灯しない。撮影結果から見れば、その方が良かった。舘石さんのカメラに取り付けた小さい方のマリンブライトの光が、僕の姿、表情を捉えている。透視度は良くて、潜降索と束ねた1キロの有線ライトの光が遙か下方に見える。

舘石さんは5本組タンクが重く、オーバーウエイトだ。潜降索を手離すと落下していってしまう。まだBC.は無い時代だ。片手でカメラを構えてねらい、片手で潜降索につかまって、シュートする。

その時代の16ミリシネカメラはまだモータードライブではない。手巻き、手でゼンマイを巻かなくてはならない。30秒毎に巻く、30秒6回、3分でフィルムは終わる。

どんどん潜降する。空気が充分なので不快感はない。窒素酔いになっているかどうかもわからないが、言葉は明瞭に発している。80mのタグを通過したことを水面に伝えた。

そろそろ、90mと言うところで、舘石さんが、落下してきた。命綱を付けているから、それを引いて引き揚げてもらえばいい。「舘石さんを上げてください。」引き揚げてくださいと絶叫した。

その声が、この撮影のクライマックスだった。本当に、竹山プロデューサーの言うとおり、この声がなければ、この番組は成立しなかった。

音が、声がなければ、映像は、光に当たって輝く気泡と、潜降する僕の上半身、頭と顔を上から撮っているだけなのだ。

舘石さんは、この失神を自覚していない。ほんの

数秒間、これは自動車の居眠り運転のようなものだろう。意識が飛ぶ、それは一瞬なのだろうが、その一瞬にも車は走り続けて、激突する。

すぐに気付いて、引き揚げられつつ、浮上を開始した。

60mまで浮上して、出迎えに降りて来ていた安森と握手する。予定では、40mまでしか降りないことになっていたのだが、60mまで降りてきていた。

順調に予定通りに浮上した。

ところで、何メートルまで潜ったのだろうか?、舘石さんの落下で、潜降索に付けたタグの確認をしていない。予定では、そのタグを写し、そのタグを手に取る僕を撮ることになっていた。

100mの位置に、潜降索を沈める大きなブロックが取り付けてある。僕は、そのブロックに足が着いてから浮上したような記憶がある。しかし、それは、窒素酔い状態での途切れ途切れの意識の中での記憶である。カメラにタグが写っていなければ、証明にならない。90mまで潜降して、意識を失って浮上した、という結果、結論になった。

館山港にもどった。台風は、洋上で進路を変え、房総半島には影響が無い状態になったが、「ふさかぜ」の船員はどんどん、荷物を下ろし始めた。一刻も早く、僕らを降ろさなければならないと決めていたようだ。

8月10日、1963年の夏は終わり、もう秋だとおもった。

舘石さんは、減圧停止の時に、深度が正確でなかった。というのは、5本組のボンベが空気を使い果たして、別のボンベを交換した。その時に水面近くまであがってしまった。念のために、せっかく持ってきた再圧タンクに入ることにした。

港には、読売新聞の記者、おそらく、館山支局の

記者が待ち構えていた。毎日新聞の後援なのだが、インタビューには答えなくてはならない。

「100mの海底は。どんなでしたか?」

海底に到達していないのだ。ふさかぜ船長の配慮で80mにウエイトを降ろしていれば、バラね海底の様子が撮れただろう。僕は答えた。「降ろした潜降索のライトが気泡に当たって輝き、青い水、水面に浮上していくのがきれいでした。」その日の夕刊に小さな記事が読売ででた。「海は蒼かった。」そのころ、ソ連のユーリー・ガガーリンが、人類初めて、宇宙から地球を見下ろして、「地球は蒼かった」と言った。それにひっかけたのだろう。少し恥ずかしかった。

後援の毎日新聞は、荒井さんが、記事を送り、大きな紙面ででる。「一夜明ければ、君たちは全国区の有名人だよ。」そのころの新聞は、世の中を動かしていたのだ。まだ、テレビは、各家庭にはない時代だ。ニュースは新聞だけだ。しかし、一夜明けて、朝刊にその記事は載らなかった。八丈島に旅客機、デ・ハビランド・ヘロン が墜落したのだ。人気があるお笑い的司会者、大辻司郎も乗っていた。それでも4段組の大きな記事にはなったが。

その夜、酒を飲まない僕も泥酔するまで飲んだ。

船上で、これはモーター駆動の長尺カメラを回して、、出来事のすべてを撮っていた浅輪カメラマンが、飲みながらの評だが、ダメかと思ったが、君のまれに見るような冷静さで、切り抜けることができた。でも、幸運が重なったことも忘れないように。ともかく、カメラマンとしては面白かった。

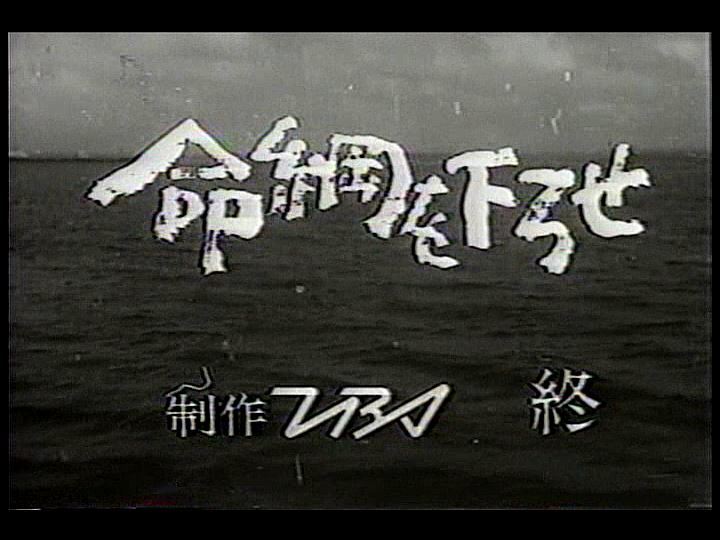

カメラ・ルポルタージュ番組は好評だった。タイトルは、「命綱を降ろせ」となった。僕が付けたタイトルではないし、意識したわけではないのだが、その後、「命綱」が僕のダイビングの大きなテーマになった。命綱がないことがスクーバの原則であり、そして、その命綱がないことが、スクーバダイバーの命を奪う。その後の僕のダイビング人生は命綱と、からみあうようにして進行する。

この実験潜水は、成功したとして、潜水科学協会の機関誌「どるふぃんん」に、そして、月刊誌「海の世界」にも、記事を書いた。

この文章、今2022年、もう少しで88歳になる自分が書いている。1963年の27歳の自分が書いたものではない。27歳の自分は、もし自分が死んだときに周囲、応援してくれた人にどんな迷惑がかかるか考えていない。とともに、技術的にも未熟である。知識としてもまずしい。そして、気づきは、後の祭りである。

どるふぃんや、海の世界の記事には書かなかったのだが、実は舞台裏、船上では、大きな、そして重要な危機一髪が起こっていた。自分が直接目にしたことではなく、すべてが終わった後で聞かされたことだったので、その時はそれほど重要なことだとは、思わなかった。しかし、後になって考えれば、このことが最重要なポイントだったのだ。

それは、空気を送る送気ホースの問題だった。

この潜水機、デマンドバルブ付きフルフェースのすべて、自分の手で新しく作ろうと思っていて、その通りにした。ホースも、従来のヘルメット式、マスク式のゴム製の太いホース、ホースは頑丈に二重に布入りで強化されて、太くなっている。こんな太いホースを100m以上使うのは場所を取り過ぎるし、重い。もっと細く、軽いホースを使おうと思った。ビニール製のもっと細く軽く、耐圧20キロ、20気圧のホースがあった。これを使った。もちろん、東亜潜水機の向上で、2-3回の通気テストをした。しかし、ホースが、ダイバーの命を握っているという意識がうすかった。

第4回目の潜水、空気が足りなくて浮上した80m潜水の時、コンプレッサーを暑い日差しの下でまわした。ホース継ぎ手とホースの接合点が膨張して、抜けるのではないかと心配した。ホースが少し膨れたという。送気係の大里さんは、ホース継ぎ手の部分に水をジャブジャブかけ、空気を少し絞った。そうだったのだ、それで空気がさらに足りなくなり、呼吸困難になった。しかし、ホースが抜けていたら、一巻の終わりだ。

この項続く。