夏に採集したサザエの計測で毎日を送っていた。来る日も来る日もサザエの日周成長線を数える。まず、殻についた付着生物や汚れを、苛性ソーダでブラッシングして、きれいに落とす。ルーペで拡大して細かい線をかぞえる。365本数えて、鉛筆でしるしを付ける。このしるし線のところが、一年前のサザエの姿だ。さらに365本数えると2年前の姿となる。大きいサザエは、6年から7年ものだ。大体が、4年か5年だ。この作業を二千個以上やらなくてはならない。気が遠くなった。しかし、やらねばならない。

100個ほど処理したところで、原田が悪魔のささやきをする。

『スガちゃん(原田はぼくのことを、そう呼ぶ)365本数えなくても,ぱっと見れば、一年分がわかるだろう。そこで鉛筆で線を引く,後からしっかり数えて誤差を見ると、プラスマイナス10ぐらいだ。この誤差は許容範囲だから、数えるのはやめにして,ぱっと見て線を引こうよ。』

「そんなことをしたら科学ではなくなるよ。」

『いや、統計学を駆使して考えたのだから科学だよ。』

採集したすべてのサザエの内側には、海底に引いたラインの目盛、もよりの目盛の番号が鉛筆書きしてある。殻の内側の真珠色に光った部分には、鉛筆書きが簡単に出来て、消えない。ラインを書き込んである地図にラインのサザエの殻の内側に鉛筆書きした位置を書きこむ。これで、一個一個のサザエの棲んでいたところ番地が判明する。

採集直後に測定した肉も含めた重量、殻だけの重量、成長率、刺の出かた、それぞれの相関関係を検定し、さらに位置関係との相関を調べる。1958年、コンピュータはおろか、電卓さえも無い時代だ。タイガー計算機と言う歯車で数値を計算する器械で計算する。右へまわすと掛け算、左へハンドルを回すと割り算ができる。カチャカチャうるさい器械だ。後に電卓が出来たときは,涙が出るくらいうれしかった。現在使っているコンピュータならば、ものの2~3分で出来る計算に3ヶ月はかかっている。

時間が無限にかかる。単調な作業の連続だから、飽きてしまう。

海へ行きたい。

そんな時に人工魚礁に潜る調査が私たちの教室にやってきた。

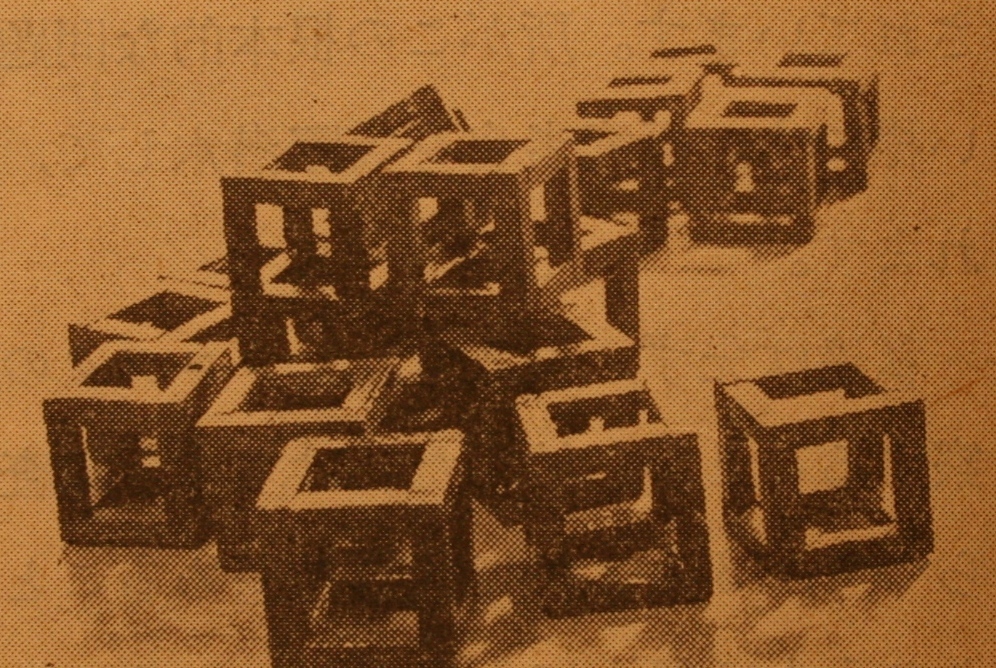

人工魚礁については、別に詳しく書くが、水の中の砂地にテーブルくらいの大きさの石が一個あるだけで、そこに魚の大群が集まることがある。樹木が沈んでいると魚が集まる。船が沈むとそこに魚が集まり住み着く。人間の手で、石や樹木を沈めて漁獲の増大を企てたのが、石を置く「石釜」や樹木を沈める「柴漬け」であり、これが人工魚礁の祖先型である。1652年に土佐藩の野中兼山が浦戸の浜で投石魚礁を実施したと記録に残されている。以後、各地沿岸で同じような試みがなされ、江戸時代、明治時代と続き、1935年、私が生まれた昭和10年ころにコンクリートで魚礁に使うためのブロックが作られ始めた。1935年は、僕の生まれた年だ。コンクリートブロックの人工魚礁の歴史は、僕の歴史と同じ87年mくらいだ。

1954年ごろ、アクアラングが始まったころから人工魚礁設置事業という名前で国の事業として人工魚礁設置が本格化する。

僕らの教室に人工魚礁の調査を依頼してきたのは、神奈川県水産試験場で、多分、井上正昭さんだったと思う。打ち合わせに城ヶ島にある神奈川県水産試験場を訪ねた記憶がある。アクアラングを使う調査をやる、できるのは、猪野先生の東海区水産研究所が一番だろうが、僕らの宇野教室が二番、と言って、潜れる学生がいるだけなのだが。

人工魚礁は、僕の生涯のテーマになるのだが、僕はサザエの日周成長線に掴まっている。特に何のテーマもなく、ぶらぶら教室に来ていた上島さんがやることになった。上島さんは、その後も、何もなくて手持無沙汰にしているときに、良い話が来る。僕は突撃して、貧乏くじを引く、そういう巡り合わせのようだ。後にも、僕が外に出て、職が無くて苦労しているとき、日本アクアラングが、創立されて、就職依頼が着て、教室に残っていた上島さんが行き、やがて日本アクアラングの社長になる。同じクラスは兄弟以上の仲だから、彼を恨むようことは無かったし、協力しあって、仕事をするのだが、この時、上島さんは、まだ水深33メートルにある人工魚礁に潜るキャリアはない。私にしても、30m以上に潜るのはこの時が最初であるが、東京水産大学の潜水のエースだと自任していたし、先生も認めていたので、私が手伝うことになった、そしてこの潜水が、その後長い、今(2022年)に至るまでのつきあいになる人工魚礁に水中で出会う最初だった。

東京湾は、湾口と湾の内奥ではまったく環境が異なっている。横須賀の観音崎と千葉県富津岬の先端を結んで仮想の線を引き、その外側が東京外湾、内側を東京内湾として、学者は東京湾を二つに分けている。今、羽田から飛び立った飛行機の窓から、東京湾を見下ろすと、富津岬が尖がって、内湾と外湾がくっきりとくびれて見える。その境目になっている観音崎を回ったところ、浦賀水道に面して鴨居漁港がある。鴨居沖、水深33mにある人工魚礁に潜る。

宇野先生、上島さん、須賀の三人は、京浜急行の浦賀で降りる。

バスに乗り、鴨居に着いたのは12時半だった。午前中は秋の柔らかい陽がさしていたのだが、次第に雲が厚くなって来ている。宇野先生は、空を見上げて、「今日一日は持つだろう」という。

漁業組合に前もってボンベとウエイト、そしてカメラが送りつけてある。カメラは、理化学研究所で借りた。木枠で随分厳重に梱包されていて、開けるのに時間がかかった。価格が四十五万円と聞いている。今ならば四百五十万円に相当するカメラだ。

組合の参事さんが船頭さんをやってくれる漁船に乗って二十分、魚礁の上に到着した。 まず、魚礁の位置を確認しなければならない。少し風が吹いてきて、波が立ってくる。風が吹くと不安な気持ちになる。船の上からのぞき込む水は暗緑色だ。こんなに濁った水には潜水したことがまだ無い。後になり、東京湾に日常的に潜るようになり、暗緑色どころか黄褐色の海にも潜るのだが、その時、それまでに潜ったところは、房総半島の外房、伊豆大島、奄美大島だからこんな色の海は初めてだ。そして、初めての30mを越す潜水である。不安が水を暗く見せていたかもしれない。

山たて(陸上の目標を見通して海上の位置を推定する方法)で見当をつけた場所に来ると、魚探(小さい漁業用のソナー)をかけて微速で縦横に走る。超音波が海底を探って、海底の影、魚の影を記録紙に像を作って行く。その後、数えられないほどの回数、この像を見て魚礁を判別する経験を重ねることになるが、これもこのときが最初だ。角張った高まりが見つかった。0.7メートル角のコンクリートブロックが海底に設置されている。山積みになっている一番高いところで、海底から4メートルぐらいの高さがある。三段か四段に重なっているのだろう。魚礁の位置を確認して、その上にアンカーを入れた。アンカーロープをたどって行けば魚礁に到着するはずだ。

ドライスーツは足から先に服の中に滑り込む感じで着る。ぶかぶかのゴム合羽のような服だから、足の部分を引き上げて腰の部分を紐で締めてできるだけすっきりさせる。フリーサイズだから、一着で誰でも着られるかわりに、不恰好と動きにくさは我慢しなければならない。

袖に手を通し、袖ゴムに手を通す。袖ゴムは、手首の部分を薄いゴムで締め付けて水密にしている。爪を立てると切れてしまうから慎重にしなければいけない。フード部分をかぶる。

服の中に入り込む入り口のゴムを水返しと呼ぶのだが、水返しを折りたたむようにして、ゴムひもでぎりぎりに縛る。だんだんと、服の中に閉じ込められてゆく。このドライスーツを着るのはこれが三回目だ。プールでペガスという水中スクータに乗った。二回目は、木更津の実習場で、海苔ヒビの撮影をした。二回とも、水深が一メートルから二メートル前後の浅い場所だ。たった二回、それも浅い場所なのなのだが、それでも、仲間の学生ダイバーの内では一番経験豊富だ。三回目の今日、この服を着て、三十メートルを越える。

腰を降ろしてフィンを履く。

ドライスーツの上から履くので、つま先が押し付けられてきつい。少し痛いけれど我慢する。この痛みは、時間経過と共に、次第に辛くなって行って、最後には堪えられないほどになる。木更津での海苔の撮影の時がそうだった。しかし、どうすることも出来ない。ドライスーツはこれだけしかない。これだって借り物だ。フィンも、ドライスーツの上に履けるのは、チャンピオン一種類だけしかない。自分の足もこれだけだ。

ボンベを背中に背負わせてもらう。腰をおろしたまま、マスクを顔に押し付けるようにしてベルトで固定する。このドライスーツは、顔も口も全部をゴム合羽で包み込んでしまうタイプだから、マスクは服の頭の部分と一体になっている。つまり、やわらかいゴム製のヘルメットのようなものだ。頭と顔は全部服の中に入ってしまう。顔も含めて露出している所は無い。

マウスピースも服の中に突出している。潜水して、水圧で服が圧迫され絞り込まれたら、マウスピースから少し口を離して、服の中に息を吐き出す。これで、服の外と内の圧力のつりあいが取れて、締め付けが緩む。これもジャック・イヴ・クストーが考えた方式で、コンスタントヴォリューム型と呼んでいる。水圧で服が圧縮されても、服の中に空気を吐き出して、服の内容積をいつも一定にしていられると言う意味だ。服の中に空気を入れることができないと、身体全体がつねられるようで、赤いつねりあとが全身にできてしまう。このような服の締め付けをスーツスクィーズと呼ぶ。現在のドライスーツは、タンクの空気を服内に注入するホースが別に付いているが、それはずっと後になって出現したものだ。

服の中に突出しているマウスピースとレギュレーターをつなぐ蛇腹管をねじで連結する。マスクの外縁にガラスを取り付けて、マスクのゴムに圧着させる。これで窓が閉まった感じになり、以後の呼吸はレギュレーターを通したボンベの空気だけになる。外の空気は吸えない。このマスクの視界は狭い。下を見ても自分の腹の部分が見えない。自分の体の全部が見えないと人は不安になる。閉所恐怖症の人は、このドライスーツは着られないだろう。

不安で、自分の呼吸が弾んでしまっていることに気付く。深呼吸をする。慌てるな、慌てるなと何回も自分に言い聞かせる。最後にウエイトを着けるのだが、下が見えないので、ウエイトのバックルを自分の目で確認できない。着けてもらって手探りで確認する。

ドライスーツは一着しかないから、潜るのは一人だ。二人一組で活動するバディシステムが潜水の基本だとは知っているけれど、仕方がない。

船縁に腰を下ろして、後ろにのけぞって水に入る。跳び込むのではなくて「熟した柿の実が落ちるよう」に静かに落ちるようにと、教えられている。この後ろにのけぞる入り方がアクアラング特有のやり方に見えるから、人気があり、バックエントリーと呼んでいる。

ドライスーツの中に空気が溜まっているから水に入ると浮き袋のようになって身体が浮き上がる。頭の部分に空気が溜まるので、マスクが上に引き上げられる。頭の頂点部にゴム板を二枚貼り重ねた、アヒルの嘴のような排気弁が取り付けられている。服の中から外に向かっては、二枚のゴム板を押し広げるようにして空気が出てゆくが、水圧で二枚のゴム板が押し付け合って閉じているので外から中へは浸水しない。フラッターバルブと呼ぶ一方通行の弁だ。頭の上に手をやって、ゴムのフラッターバルブを揉むようにしてやる。こうすると空気が早く出て行き頭の浮力が落ち着く。

水に入った時の一瞬。

普段生活している陸上という世界から、非日常の水中世界に入り込むこの一瞬で自分の身体の動きと頭の働きが変わる。身体の動きと頭の働きを意識と言う形で実感しているのだが、意識のスイッチが一瞬で切り替わる。スイッチが切り替わり、次の瞬間にリラックスできれば、そのまま潜水を続けることができる。スイッチ切り替えの瞬間に恐怖が増大されるとパニック状態になる。パニックが残っているのに潜水を強行すると事故を起こす可能性もあり、事故は起こさなくてもニヤミス状態に陥ることが多い。自分ではダイビングのエースのつもりでいるが、大学4年生の私は、まだ経験が浅く、自分の心をコントロールできない。

目に入るもの、見えるものが全部水だ。船から水に入った時には、水の向こうに船の底が見える。水から顔を出すと、ゆれる水面とマスクにぶつかってくる波を越して船の上から、心配そうな顔をして見下ろしている先生と上島さんを見上げることになる。溺れるときに溺者の見る光景はこんな感じだろう。

南の海、透明な暖かい海では、水に入った瞬間にリラックスしてほっとする。どこまでも澄み切ったような水を越して、海底が見える。泳ぎ回る美しい魚たちが見える。が、東京湾の浦賀水道で、しかもドライスーツに閉じ込められている。

当時、まだアクアラングが日本で使われるようになって七年目だ。アクアラングで三十メートルを越して潜った経験のある人は、指で数えられるくらいだろう。これから不慣れなドライスーツで33メートルまで潜る。

落ち着くように、自分に言い聞かせる。恵里さんは80m潜るのだ。私が30mであせるわけには行かない。身体の力を抜いて、深呼吸する。少し息苦しい。さらに深呼吸する。

頭から空気が出て行っても身体が沈まない。少しウエイトが軽かったかもしれない。フィンで水を強く掻いて船に近づき、カメラを手渡してもらう。カメラを持てばカメラの重さで身体が沈むようになるはずだ。

なんとかバランスが取れたので、船を停止させている錨綱、アンカーロープにつかまって潜り始める。全体的に浮き気味なので、ロープを手繰らなくては潜降できない。3mまでロープを手繰って潜れば、スーツの中の空気が圧縮されるので、バランスがとれるだろう。ロープを手繰ると身体が下に向く。潜ってゆくと、水圧で鼓膜が押されて痛くなる。慣れていないダイバーは、鼻をつまんで息を吹き出すようにする耳抜きをやるのだが、卒業論文のためのサザエ採集で素もぐりを散々やった私は、鼻をつままなくても、耳の下の筋肉を動かして、ほとんど自動的に耳を抜くことができる。これができるのが、エースの証だと、私は勝手に思っていた。

ロープを手繰って進んでゆく。アンカーロープは、船を確実に止めておくために水深の二倍近くの長さが繰り出されている。水深30mに潜るのだから、60mのロープがのびている。潜ると言うよりは斜めに進む形で進んで行く。

長いロープを手繰らなければならない。もちろんフィンも一生懸命動かして進む。

ドライスーツの足の部分が締め付けられて痛くなった。口にくわえているマウスピースを少し浮かせて、口から離して、口角から服の中に空気を洩らし出す。服の中に空気を入れれば、締め付けは解消するはずだが、足の先までは空気が廻らないらしく、つま先がひどく痛い。足の部分が袋になっているドライスーツを着て、無理にフィンに押し込んだのだから、押し込んだ痛みとスクィーズの痛みが重なっている。

次第に暗くなってゆく。透視度は、6メートルから8メートルぐらい。この透視度では、目が慣れるまでは、上から下を見下ろせば行く先は暗黒に見える。海では下から水面を見上げれば、明るいが、上から下を見下ろせば暗黒に近い暗さだ。暗い海の底に一人で降下して行くのは、やはり恐ろしい。息が弾んでくるので、自分がおそれているのがわかる。今日の潜水は止めよう。ここで浮上してしまおうという思いが頭をかすめる。しかし、ここで止めてしまえば、今日はもう終わりだ。これまでの準備が全部無駄になってしまう。先生が高価なカメラを借りてくれたことも、タンクとウエイトを組合に送ったことも、これまでの下準備が全部無駄になる。

ようやく海底が見えてきた。気を取り直して進む。海底に膝をつくと、柔らかい泥が舞い上がる。周囲を見回して目を凝らすのだが魚礁のブロックは見えない。なぜだろう。ソナーで確認して、角形ブロックと思える真上にアンカーを落としたのに。

細いロープを取り出して、アンカーに結びつける。このロープを伸ばして周囲を探す。ロープを延ばしながら進む。水深三十メートルの海底では、何かを考えることができなくなっている。固定した観念だけが身体を動かしている。二十メートルも進んだだろうか、まだ何も見えない。ブロックが二十メートルも離れているとは思えない。方向が違うのだろう。そのまま、コンパスが円を描くように、左に向かって泳ぐ、ロープが海底を擦っているから、引っ張るのに力がかかる。

どのくらい時間が経っただろう、空気はどのくらい残っているのだろう。三十メートルの海底では、十五分くらいが潜水していられる時間の限度だ。

今だったならば、レギュレーターには、空気の残りを見る残圧計がついているから、あとどのくらいの時間を潜っていられるのか見当がつく。腕に取り付けたダイビングコンピューターで、潜水経過時間、現在潜水している水深、到達最大水深、減圧停止をしなくてはいけない時間まで見て取れる。

この時、昭和三十三年(1958)には、まだ残圧計はない。防水、耐圧の時計はまだ世界でロレックスがあっただけ、到底私たちの手にできるものでは無かった。つまり、時間経過もわからない。ボンベに残っている空気圧もわからない。潜り始めてから何分経ったのか、あとどのくらい潜っていられるのかもわからない。何もわからない。時間経過の感覚と、空気が少なくなるとレギュレーターから吸い込む空気の呼吸抵抗が増えるので、見当をつけるだけだ。

リザーブバルブと呼ばれるバルブがあった。百五十気圧まで充填されているタンクの空気が残りあと二十気圧になると、タンクの中の空気圧に反応して、スプリング仕掛けでバルブが閉じて、空気が来なくなる。後ろに手を回してレバーを押し下げると、残った二十気圧の空気がでてくる。この二十気圧で浮き上るのだ。残念ながら、私たちの使っている放出消火器の改造型ボンベにはこのバルブはついていない。頼るのは自分の感覚だけだ。

もどろうと決心した。細引きロープを巻き取りながらもどる。自分の泳いだ後は、フィンの巻き上げた泥で濁っているのですぐにわかる。突然、目の前の泥が動いた。泥煙を舞い上げて逃げ去ってゆく。ヒラメだ。五十センチは越えていただろう。驚かして逃げさせてしまってからでは撮影できない。魚礁調査の経験を積んでからわかったのだが、魚礁から5mから10mほど離れた砂地や泥地に大型のヒラメが居ることが多い。

アンカーにたどりついて、再びアンカーロープを手繰って浮上にかかった。するとどうだろう、十メートルも戻らないうちに、足の下に魚礁が見えた。

潜降するときは、ロープの上に身体を乗せるようにして手繰って行った。下方の視界が全く悪いドライスーツだから、そして、暗さに目がなれていなかったから、ロープが魚礁の上を通っていても真下にある魚礁が見えなかったのだ。そして、海底に到着したら、そのまままっすぐ進む方向にロープを延ばして捜索した。逆にもどるようにすればすぐに見つかったのに。経験があれば、視界の狭いマスクを着けているときには、後ろを振り返るが、その経験もない。

時計がないのだから正確にはわからないが、ずいぶん時間は経っている。もはや戻る時間であることはまちがいない。このまま浮上してもどるのが当然だった。一瞬迷ったが、見えている魚礁をそのままにしては浮上できなかった。そのまま魚礁に向かって降下した。自分の技術の過信とプライドと使命感がそうさせた。魚礁は、0.7メートル角の立方形で、一番高いところで四段に積み重なっている。イシダイが数尾、魚礁から出たり入ったりしている様子が見えた。この暗さでは相当に増感しないと写らないだろうと思いながら魚礁に膝をついてカメラを構えた。膝がチクッと痛んだ。魚礁の上の尖った付着生物、多分フジツボだろうが、その上に膝をついてしまったのだ。

魚にカメラを向けてシャッターを切った。

二枚、三枚と撮影しているうちに、レギュレーターを通して出てくる空気の呼吸抵抗が増大して、呼吸しにくくなってきた。空気があともう少しで無くなる。

すぐに海底を蹴って浮き上がろうとした。身体が浮かない。深く潜ると、ドライスーツの中の空気も絞り出され、身体も圧迫されて腹などは凹んでいる。水面近くで潜り始めたときにようやく沈むことができたウエイトの量が、海底では重くなりすぎてしまっている。ウエイトを捨てようとしたが、うまく行かない。おかしな形で外れて、足にでもからんだら大変だ。ウエイトを捨てることはあきらめた。

死を考える状態になると、鼓動がはっきりと聞こえるようになる。あとになって、その時のことを振りかえると、まるでフィルムの駒落ち状態のように、一瞬一瞬が頭に焼き付けられている。

魚礁の上を通過しているロープにつかまろうとして、フィンを動かし、水をつかむように手を上に伸ばす。さっきチクッと膝が痛んだ時にドライスーツに穴があいたのだろう。ドライスーツの足の部分に水が入って来てしまって、フィンがうまく動かない。必死になってようやくロープをつかんだ。ロープを手繰り始めるころには、空気の供給はほとんど停止している。

空気がしぶくなってきてから供給が停止するまでの時間は1分ぐらいだろう。身体が重くなっていなければ、水面が見えるくらいまで浮上しているはずだ。

とにかく水面までロープを手繰るのだ。自分に言い聞かせる。カメラを片手に持っているから、手繰るのは片手だけだ。横隔膜が空気を求めて、痙攣するように大きく動く。

急浮上すると肺が破裂して、空気塞栓になる可能性がある。しかし、肺の破裂のことなどは脳裏をかすめもしなかった。とにかく、肺は空気を求めている。水面を見上げて、ロープをたどる。ボンベの中の空気が尽きてしまっていても、浮上して浅くなると、周囲の圧が少なくなるから、一呼吸ぐらいの空気は絞り出てくるものだというが、その空気を吸ったのかどうかもわからない。横隔膜が大きく痙攣し続ける。

水面が見えてきたが、意識がかすんでしまって、水面に何時出たのかわからない。

ようやく水面に出ても、呼吸は出来ない。コンスタントボリュームスーツは、服の中にマウスピースが入っている。マウスピースを口から放しても外の空気は吸えない。しかし、この構造のために助かったのかもしれない。呼吸が出来なくなって窒息状態になり、横隔膜の痙攣を通り越すと、無意識のうちに肺に何かを吸い込もうとする。水を吸い込んでしまう。

一旦水を吸い込むと、そのまま吸い込み続けて溺れてしまう。

その後、潜水医学関連の本[Underwater Medicine: Stanley MIles]で、肺に水を吸い込む溺水と、肺に水を吸い込まない窒息とは、全然ちがったものであることを知った。

肺に大量の水を吸い込むと、肺の浸水でガス交換ができなくなる。溺水から助けられて、意識を取もどし、話をすることができるようになり、一見元気を取りもどしたように見えても、水を肺に吸い込んでいるとガス交換ができずにやがて死んでしまうことがある。だから、溺水者は、必ず集中治療室に入院して、医師の完全な管理下におかなければいけない。肺に水を吸い込まない場合は、単なる窒息だから呼吸を取りもどすことが出来て、意識がもどれば、肺の障害が起こることは無い。

水を吸い込めないドライスーツを着ていたので水を肺に吸い込むことはなかった。幸運だった。現在のドライスーツは、普通のマウスピースで呼吸するから、肺に水を吸い込んでしまう。

船端に手をかけて、顔を出して、マスクのガラスをはずしてもらった。これで、外の空気が吸える。僕の顔は土気色だったと、あとで上島さんが教えてくれた。

先生に怒鳴られた。どんな言葉で叱られたのか覚えていない。本気で、なぐらんばかりにして叱られた。

僕の潜水中、先生は居ても立ってもいられない気持ちでいたにちがいない。そして、半ばチアノーゼ状態で浮上してきたのだから、僕だったらなぐっている。

でも、自分の素潜り能力、自分の基本技術がしっかりしていたから助かったのだ。僕だったから助かったのだと主張するような気持ちになっていた。

こんなときにふと、自分はそこにいるのだが、思念だけが、少し上に離れて見下ろしているような気持ちになることがある。

その時がそうだった。それから後も何回と無く、この時の船の上での三人を見下ろしているような感じで、この時のことを思い出す。

怒鳴りつけるように怒る先生、おろおろする上島さん、あきれたように心配そうに見ている組合の参事さん。反抗的な顔つきで下を向く自分。

とにかく、その日の調査はこれで終りになった。後片付けは心が重かった。

帰りの京浜急行で、シートの下の暖房を異常に暖かく感じた。三人とも何もしゃべらなかった。先生は駅売りの夕刊を眺めている。口を開けば、言い訳をするだろう。口を開かなかった。

しかし、もしもこの時死んでしまったら、前の死亡事故に引き続きだから、東京水産大学の潜水実習は続けて行かれただろうか。しかも、一人で潜っている。二人で潜るのがスクーバダイビングの鉄則で、これは今も当時も変わっていない。二人で行けば、二人とも死んだ、と僕は思ったけど、一人で潜らせた先生はどうなっただろう。そして、教室はスクーバダイビングを続けることができただろうか。未だ、前の事故の訴訟も完璧に終わったわけではなく、そんな状況のもとで死亡事故が起これば、どうなるか想像に難くない。

自分が死んだ後の母の悲しみは考えなかった。一人息子である。太平洋戦争の戦火のさなかに幼年時代の私を育てるのはどんなに苦労だっただろうか。家は三月九日夜の下町大空襲で焼けてしまっている。そして、ようやく大学に進んで、四年生、卒業まで後一息の息子である。気丈な母だから、「次郎ちゃん仕方が無いね。」と言ってくれただろうか。そんなことは後から考えたことで、その時の私は、母親のことは考えなかった。

品川駅で、学校に戻る先生と上島さん、御茶ノ水の潜水研究所までドライスーツを返しに行く僕、左と右に別れた。先生は手に持っていた新聞を無言で私に差し出した。内外タイムスだった。

潜水の事故は、起こした本人が一番責任がある。しかし、事故で亡くなってしまえば、本人に事故責任の追及はできないから、指導していた指導者、作業潜水で指令する関係にあれば、監督者に責任が転嫁される。法的にはともかくとして、とにかく事故は起こした本人に全責任があると心に刻んだ。

その後もこの神奈川県の人工魚礁の調査潜水は続いた。調査の場所は、深い鴨井から、水深20m前後の横浜の本牧沖に移った。上島さんが潜水し、私には潜水をさせず上回り、船上での作業をして、上島さんに小さなブイを曳航させてもぐらせた。曳航するブイを船で追って行けば、彼を見失う事はない。相変わらずドライスーツは借りものの一着だけだから、二人で潜る事ができない。このブイによって船の上と連係がとれていれば、船の上とのバディシステムができあがっていると言えない事もない。ホースや命綱で水面と連絡がとれている送気式の潜水器は一般的に一人で潜っているから、二人一組ではないことの責任を追及されることもないだろう。そして、ロープをつけておけば安心だ。

ある日、浮上するべき時間になっても上島さんが水面に出てこない。

「ブイを引っ張って見ましょうか。」

「そうだね、もう10分も予定時間を過ぎているね。」

ブイを引いて見た。手ごたえがない。どんどん引き上げてみる。そのままするするとロープが手繰られてしまい、ロープの先に上島さんがついてこない。先生も私も顔面蒼白になった。ブイはずいぶん流されてしまっている。とりあえず、潜水を開始した点に船を戻した。上島さんは、水面に浮いて流されながら泳いでいた。

先生はどなりつけている。

「流れが強くなってきて、ブイを持っていたのでは、魚礁のところにとどまっていられなくなって、手放したのですよ。」上島さんは、ブイを放して当然のような顔で、答えている。しかし、ブイを持っているという約束ではなかったのか。彼も、安全のための約束よりも、魚礁を調査することの方を優先させてしまっている。

ブイを持たせたところで、最終的にブイを手放してしまう判断を水中でしてしまう。この場合、手放してしまった責任は水面の先生にあるのだろうか、水中の上島さんにあるのだろうか。

後から考えれば、血の凍るような調査作業だった。元来、水面の監督者がダイバーをしっかりと掌握できないスクーバは、水面の監督者が責任を分担する作業潜水には適していないのだ。そのことは、わかっている。しかし、この潜水器を使わないで、人工魚礁の潜水調査が出来るだろうか。出来ないと断言できる。

おそらく、それから後、全国の海で、アクアラングを仕事に導入しようとする試みが、同じような危険を犯して続けられ、次第にそれぞれのノウハウを貯めて行ったはずだ。

しかし、そんなノウハウの集大成は発表されていない。出版されていない。

先生はドルフィン 2- に人工魚礁の調査について書かれたし、学会でも調査結果は発表された。しかし、潜水運用の危機一髪はどこにも発表されない。

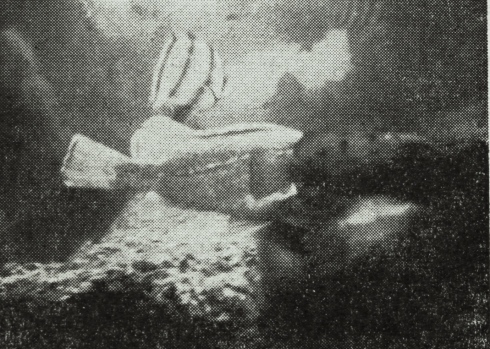

そして、このどるふぃんの記事は、横浜本牧沖の魚礁についての調査だけが載せられていたのだが、使われていた写真、特大のクロソイだが、頭の部分がかくれてしまっている、写真にならない写真だが、僕が命がけで撮った鴨井の写真が使われていた。