Clik here to view.

ペガス(ペガース)

1957年発足したダイビング協会は講習に明け暮れる。協会は、スクーバの普及、講習が最重要な使命である。1958年も講習を続行する。

自分は大学4年次卒業論文を書かなくてはならない。1年から3年までは、勉強は最低限度として、ダイビングにかけたが、ダイビングを駆使して調査をして、論文を書けば、めでたく勉強と潜水が両立できる。

水産植物学、海藻に興味を持っていた。海藻の林、海中林の研究をしたい。海藻は、泳いで逃げて行かない。じっくり観察して研究もできる。その後、海藻の消長、磯焼けが大きな問題になり、今、2022年、地球温暖化、磯焼け、食植魚も問題になっている。潜水して観察、海藻の林の研究をしたいというのは、眼の付け所が良かった。

水産植物の教授は、植田三吉先生、僕らは三ちゃんと呼んでいた。ちょっと赤ら顔で、失礼だけど、そんな感じだった。でも、江戸っ子、粋な先生で肌合いの合う先生だった。先生のところに相談に行った。「須賀君、君は水産植物学の点数も良い(好きだったので、いつも90点以上だった)来てもらいたいけれど、あの、アクアラングという玩具は、うちの教室では使えない。水産植物とは、いや、日本の水産で、最も重要なのは海苔なんだよ。」植田先生は、海苔の病気の神様と言われていて、日本全国、特に東京湾で海苔が立ち枯れたり、不作になったりすると、植田先生のところに相談が来る。そして、生産額も海苔は大きい。今の僕らも海苔をほとんど毎日のように食べる。潜水漁業の対象であるアワビなどは、一年に一度食べるか食べないか、人によっては、生涯、アワビを口にしないで終わる人だっているだろう。

しかし、アクアラングはダメ、水産植物は、あきらめて、宇野先生のところに行った。宇野先生は、ダイビングクラブの学生は、みんな来ると思われており、考えてみれば、僕が行かなかったら、裏切りのように思われたかもしれない。ダイビングクラブもどうなるかわからなかった。

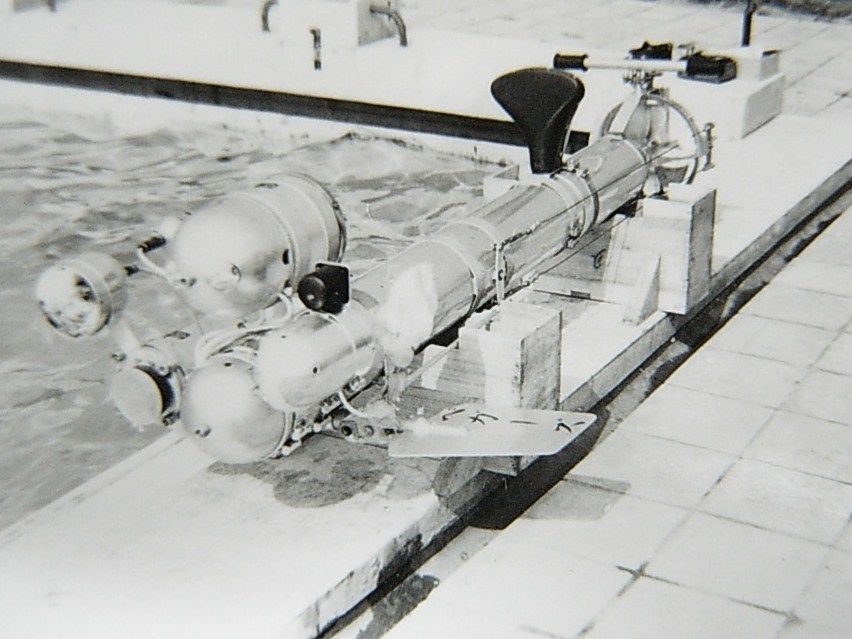

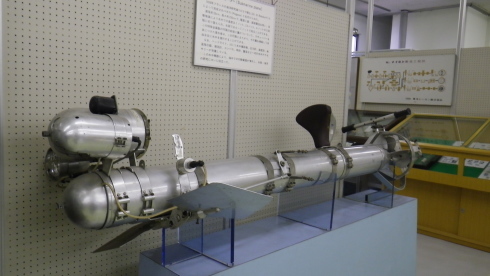

ダイビング協会では、会長の佐々木先生(水産大学学長)が、ダイビングの先進国フランスから、サブマリン・トーぺド「ペガス」を買った。なお、この年、1958年、ダイビング協会は、名前を換えて、日本潜水科学協会になった。以後、潜水科学協会、もしくは、協会と呼んで行く。今、自分たちがやっている日本水中科学協会と紛らわしいが、そのコンセプト、スピリッツを受け継ぐ気持ちであるから、紛らわしくてもよい。

サブマリン・トーぺドというと、直訳すれば人間魚雷だが、特攻兵器の人間魚雷とは違う。爆薬を積む魚雷ではない。後には、ビークルと呼ばれる乗り物だ。魚雷の爆薬の位置にはシネカメラが装着されている。佐々木先生は、フランスに視察に行き、この「ペガス、:ペガース、天を行く馬、天馬」をいたく気に入って、800万とかで、水産大学で購入した。大卒の初任給が1万円の時の800万である。

このペガスを水産大学のプールで走らせてみることになり、僕がやります、と手を挙げた。時は4月だった。プールの水は冷たい。まだ、そのころは、ウエットスーツがない。小湊の実習場にあって、竹下、橋本、両先輩が使ったウエットスーツ、これは、独立気泡ではなく、水圧でつぶれ、薄くなるスポンジの服だったが、これを僕と原田が着て、バラバラにしてしまった。前年、1957年の秋、二人で小湊に潜りに行った。学校への申請は、潜水技術の維持のための練習でお願いした。通らないと思っていたが、通った。学生だけで、実習場の海で潜水するのは、おそらく初めてだったろう。

充填済のタンクが置いてある、コンプレッサールームに入ると、スポンジ服が2着吊るしてある。小湊場長の増田先生は留守である。お願い、申請をすることができない。使った後で洗ってもどしておけば、良いだろう。

それまでは、使い古した毛糸のセーターを着るのが普通だった。

Clik here to view.

スポンジ服は暖かかった。浅い海で潜水時間を制限するのは寒さだった。独立気泡ではなく、スポンジ服でも、セーターに比べれば、十分に暖かいのだ。

海から上がって、風呂場で服を脱ぐと、スポンジを接合していた糊がはがれて、バラバラになってしまった。破れたのではない。分離してしまったのだ。茫然として二人で相談した。このままにして逃走するか?そんなわけには行かない。場長の増田先生が戻ると、かしこまって次第を報告した。叱られると覚悟していたが、無許可で使えなくしたのに、豪快に笑い飛ばされて、なにも叱られなかった。良い先生だった。残念なことに、小湊場長のままで早逝されてしまった。人工魚礁の研究もされていて、後に人工魚礁調査を一緒にやる千葉県水産試験場の田中さんは、先生の弟子である。

そんなことで、宇野教室には、いや、水産大学全体でも、潜水服はない。800万のペガスを買うお金はあっても、数万円の潜水服を買うお金はないのだ。

借りて使うことができるドライスーツが菅原久一さんの潜水研究所にある。それも、一着だけだ。ウエットスーツは未だなかったが、ドライスーツはあった。そもそも、潜水服とは水密服、ドライスーツのことなのだ。

Clik here to view.

神田の方から、御茶ノ水ニコライ堂に向かって坂を登る。ニコライ堂の少し手前で、道路を横切って右側に移る。家と家の間の狭い路地を右に曲がり木造の家の裏手に回ると小さな空き地がある。空き地の左端に、小屋がある。菅原久一さんの潜水研究所、名前は立派なものだがこの小屋がすべてだ。

小屋の前の地面に座り込んで、恵理陽博さんがボンベの塗装をはがしている。米軍の消火器ボンベである。消火器だから赤く塗ってある。その赤い塗装を剥がす。どろりとした塗装の剥離剤を筆で塗ると、塗装が浮き上がってくる。劇薬だから、身体につくと赤くはれることがある。浮き上がった塗装を、ワイヤーブラシでこすって剥がす。

恵理さんは、同じ大学の私より一年先輩だ。もしかしたら二年先輩かもしれない。私が四年生だから、彼は卒業しているはずだが?卒業していないかもしれない。多分、卒業していないで、寮に住んでいたはずだ。酒飲みだ。ただの酒飲みではない。普通のアルコールに飽きて、お酒にメチルアルコールを一滴の何分の一かを滴下させて飲んでいたと言う伝説が寮に伝わっている。メチルアルコールは猛毒であり、死んでしまうか、あるいは失明する。それを滴下させて飲むという伝説的な酒飲みだ。しかし、メチールの話は嘘にちがいない。メチルの怖いところは、死なないまでも失明してしまうのだ。終戦直後闇市で、メチル入りの酒を飲んで、失明した酒飲みがたくさんいた。多分、酒を飲みながらこんな話をしたのだろう。「潜水と言うのは、メチルアルコールを酒にたらしてのむようなものだ。ちょっと限度を超えるとたちまち死んでしまう。」恵理さんの潜水は、そんな潜水だった。そして、この言葉は、多分、潜水研究所の主である菅原さんの言葉を、恵理さんが請け売りしたのだと思う。

菅原さんは、伝説を越えている酒飲みだ。泥酔して電車の踏み切りに寝てしまい、右手の親指を切断された。親指一本で済んだ。幸運の持ち主だったが、亡くなったのは、1980年。酒を飲んで、階段から転げ落ち、頭を打ったことが原因で亡くなった

Clik here to view.

※消火器ボンベについて、

米軍の戦時標準船と呼ばれる輸送船が戦後不要になり、横須賀あたりで次々と解体されていた。船の戦闘で恐ろしいのは船が燃えることだから、船の中のにはいたるところにどこでも手を伸ばせばとどくところに消火器が置いてある。一般家庭に普及していたような粉末消火器ではない。高圧ガスで消化剤を吹き付ける強力な戦闘用の消火器だ。この消火器のボンベは、アクアラングのボンベと充填圧がほぼ同じである。だからアクアラングに使える。消火器だから真っ赤に塗ってある。真っ赤なままでは消火器まるだしでまずい。まずこの真っ赤をはがす。

塗装剥離剤を筆で塗りつけて、塗装を浮き上がらせてワイヤーブラシで強く擦ると金属の地肌が出てくる。ボンベには3AA.1800PSI と刻印が打ってある。3AAとは、最高級の材質を使って居ると言うアメリカの基準表記だ。消火器とは言え兵器だから、最高級の材質と言われているクロームモリブデンスチールを使ったものであり、その表示が3AAだと聞いた。1800PSIは、1800ポンド、およそ、120㎏/c㎡まで充填して良いということだ。金属の地肌も美しく、重さも軽い。「昔は、消火器をスクーバに使っていたのだって」とあきれたような口調で今のダイバーが話す。きっと、自分の家にある家庭用の消火器を思い浮かべているのだろう。そんなものではない。

そのころ日本に小型容器が無かったわけではない。日本の法律では、ボンベのことを容器と呼ぶ。小型容器、すなわち小型ボンベだ。当時の日本製の小型ボンベはマンガンスチールを使ったものが多く、これは材質として米国製消火器のクロームモリブデンよりも一段落ちる。金属の地肌もきたなくて、重さも重い。米国軍艦の兵器であるボンベは一級品、敗戦日本のボンベは四級品だ。

消火器ボンベの塗装剥離をやっている恵里さんに私は訊ねる。「後藤さんはどうしたの」

後藤道夫とは、そのころ未だ親友と言えるほどではなかったが、大好きな友達である。この前に、潜水研究所にマスクを買いに来た時に話し込んだ。大学一年の時に、葉山の磯でであったことも話した。そのとき後藤道夫も消火器ボンベの塗装はがしをしていた。

「後藤さんはこのごろ姿が見えないよ。それで代わりに僕がこの仕事をしているのさ。」

後藤道夫は僕には何も告げづに潜水研究所を辞めて、真鶴でダイビングセンターをはじめる準備をしていた。今まで存在しなかった仕事だから、とても大変で、連絡する暇もなかったのだろう。

ワイヤーブラシで擦りながら、恵理さんは定置網の潜水のことを話す。どうやら、僕を仲間に引き込みたいらしい。

数日前に、定置網の点検で、水深80mまで潜ったこと、水深80mは意外に明るく、丁度曇りの日に障子を締め切って部屋の中にいるのと同じくらいの明るさだったことを話してくれた。

深く潜るということは、毒薬を死なない程度に飲むようなものだ。つまり、メチルを酒に垂らすようなもので、少しずつ量を増やして行くと、相当の量まで耐えられるようになるのだろうか?

耐えられるわけはない。深い潜水も,次第に深度を深くしてゆけば、いつかは二度と水面が見られなくなる。それでも僕は深く潜ることに魅力を感じていた。恵理さんと潜りたいとも思った。

ボンベの塗装落としに一段落をつけて、借りることになっているドライスーツを取りに恵理さんは小屋に入って行く。ここでの整頓方法は天井から吊るすやり方だ。狭い小屋だから、床に置いたら足の踏み場もなくなるからだろう。

マスクが吊るしてある。レギュレーターも吊るしてある。ウエイトのベルトが吊るしてある。さすがにウエイトは床に箱に入れて置いてある。

実習に使ったそのころのスタンダードのフィン、チャンピオンと呼ばれるフィンが吊るしてある。

「漏るかもしれないよ」

恵理さんは、ゴム合羽のようなドライスーツを出してくれる。このドライスーツは、ゴム合羽を完全水密にしたものだから、海底の岩に付いているフジツボやカメノテに触れると、切れて穴が開いてしまう。丈夫な綾織の布が張り合わせてあるヘルメット潜水服用のゴム地を使ったドライスーツもあるが、これではゴワゴワして身体が動かない。

Clik here to view.

借りてきたドライスーツでペガスに乗る。

プールで潜る。潜ると言っても1.2mの深さだ。

25mのプールだから、走って行ってぶつかって壊してはいけないと、ロープが付けられた。ロープの長さは、15mぐらいだ。ペガスにまたがって、スイッチを入れた。電池が満足に充電していなかったのかあまり早くない。泳いだ方が早いくらいだ。それでも15mはあっという間だった。潜ったのか水面を走ったのかわからない。何回かロープの長さだけ走ったら、電池が切れてしまい、走らなくなった。

Clik here to view.

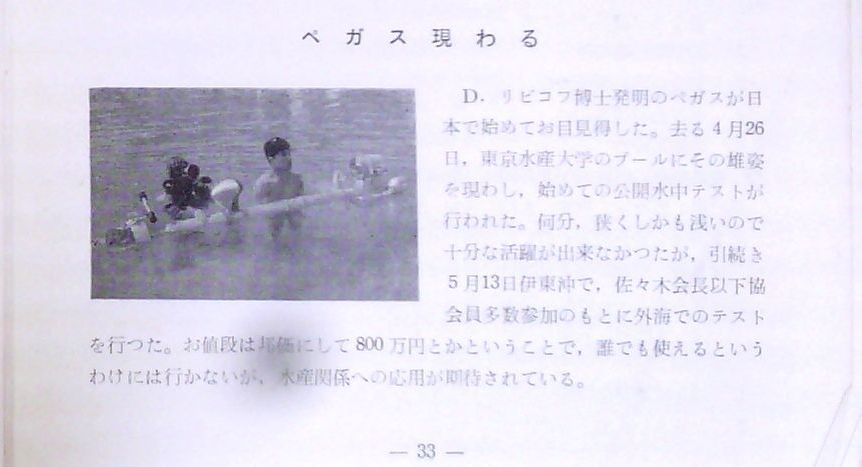

潜水科学協会の機関誌「どるふぃん」の2-1号には、こんな風に紹介された。「D・リビコフ博士発明のペガスが日本で始めてお目見得した。去る4月26日、東京水産大学のプールにその雄姿を現し、始めての公開水中テストが行われた。何分、狭くしかも浅いので十分な活躍が出来なかったが、引き続き5月13日伊東沖で、佐々木会長以下協会員多数参加のもとに外海でのテストを行った。お値段は邦貨にして800万円とか言うことで、誰でも使えるというわけには行かないが、水産関係への応用が期待されている。」

僕が乗った感じでは、外海で快調に走ったとは思えない。残念なことにパイロットとして呼ばれたわけではないので、本当のところはわからないが。その後の活躍も聞かない。ペガスが走っている写真も見ない。残っているのは、水産大学のプールで、僕が水面に支え持っている写真だけだ。

この時、一緒に水に入っているのは、同期の松原陽二郎だ。松原は柔道部の豪傑で、潜水服は必要なく、裸だった。

Clik here to view.

今、ペガスは東京水産大学の博物館に陳列されている。後輩たちは、ペガスを見て、魚雷のように海の中を疾走する姿を夢みるだろう。こんなことを書いて、その夢を破ってしまうのか?

Clik here to view.

※菅原久一

菅原さんは、日本陸軍の落下傘(パラシュート)部隊の少佐だったという。本格的な戦争屋だ。中国で終戦を迎えたが、無条件降伏などして捕虜になることはなく、闘って退却路を開いて戻ってきたそうだ。そんな話を本人から聞いた。菅原さんのことだから、密漁をしていたのだろうお想像したが、密漁ではなくて、ヘルメット式潜水器でタイラギ漁をやって暮らしを立てたという手記がその後海の世界に掲載された。

やがて上京し、東亜潜水機(後に僕が就職する)に嘱託で入り、閉鎖式のスクーバ潜水器を開発して、携帯式潜水機と名付けて売り出した。カタログがある。

1954年、大きな台風で青函連絡船洞爺丸が沈没した。菅原さんは東亜潜水機から、携帯式一号機を持って遺体捜索に協力するべく出かけて行った。使えなかったのだと思う。使っていれば死んでいたにちがいない。普通のアクアラングで潜ったのか、あるいは、それもしなかったのかもしれないが、その現場の写真は残っている。

その54年、55年かもしれない。菅原さんは東亜を退職し、1956年には、潜水研究所を設立,そして、日本ダイビング協会設立のメンバーに加わる。菅原さんがその中心だったようにも思える。自分はそれに加わっていないから、詳しいいきさつはわからないが。

潜水特攻兵器 伏龍については、すでに述べたが、同様に米軍の上陸を水際で防ごうとした兵器、作戦に震洋がある。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9C%87%E6%B4%8B 震洋

最近、早崎さんが波佐間で終戦で廃棄された残骸を見て来た報告がフェイスブックにあった。

震洋は、ベニヤ板で作った小さな一人乗り、もしくは二人乗りの小艇にトラックのエンジンを載せて、高速艇を作り、これに爆雷を積んで、魚雷と同様に体当たりをする特攻兵器である。なお震洋はは特攻艇として開発されたが設計の初期から舵輪固定装置を搭載しており、搭乗員は航空救命胴衣を着て船外後方に脱出できるようにもなっていた。私見を言えば、体当たりでも最後の生きる努力、最後の生きるチャンスがあれば、良い。人間魚雷回天は、それがない。生きながら棺桶に入る。出口は無い。

伏龍は、幸いにも、本土上陸作戦が行われないうちに終戦を迎えたので、実戦には出動しなかったし、出動しても戦果はあまりなかったと思われるが、震洋は実戦配備されていて、フィリピンでは、いくばくかの戦果をあげているという。

陸軍にも震洋と同種のマルレが存在したため密接な協調を取った。震洋とマルレは合わせて?(マルはち)と呼称されることになる。

沖縄慶良間にも配備されていて、慶良間には、民家を博物館にしたような海洋文化館(名前が定かでないので調べる)変な民宿があり、何度か泊まった。その文化館に震洋の多分、実物、レプリカかもしれないが展示されている。(写真探し中)

ホームである波佐間にも残骸が沈んでいる。終戦後に投棄されたものだろう。

大学の恩師である宇野寛先生は、学徒出陣でこの特攻艇の訓練を受けている状態で終戦を迎えたと言っておられた。

ここでこのことを取り上げたのは、ダイビングの歴史で、僕らの先達、菅原久一さんのことを調べていて、 陸軍海上挺進隊にその名前を見つけた。

https://hc6.seikyou.ne.jp/home/okisennokioku-bunkan/okinawasendetakan/kaijotokkoutei.htm

陸軍には、四式肉薄攻撃艇(マルレ)があるのだが、その発足の経緯に、

「昭和18年9月29日、船舶部隊の拡大にともない、船舶兵種を創設し、同年11月船舶特別幹部候補生制度が設けられた。この頃、落下傘部隊の菅原久一大尉(陸士51期、のち海上挺進第10戦隊長)が、自ら率いて敵にあたるため、速力五十節くらいの高速艇の作製を陸軍省に意見具申した。中央部はこの種決死兵器には同意しなかった。」

菅原さんは、震洋と同様の肉薄攻撃艇の海上挺進第10戦隊長だったのだ。このことは、全く知らなかった。戦時中のことは秘めておきたかったのだろうか。落下傘部隊で中国大陸で戦っていて、終戦を迎え、日本に戻ってきて、潜水漁師を始めたと語っていた。落下傘部隊と言えば、精鋭中の精鋭、そして陸士51期、他にどんな戦いを

してきたのだろうか?