Clik here to view.

旭式は、浅利熊記(1908-1963)が、昭和8年(1933)頃 後の「浅利式軽便潜水器」の原型となる「ポピュラー潜水器」をつくった。、

そのマスクの残骸が船の科学館に所蔵されている。全くの残骸で、顔に当てて見ることもできない。ゴム製で、フルフェースだったとわかるだけだが、アサリの字が見える。

Clik here to view.

浅利さんが、どんなつもり、どんなコンセプトでこの潜水器を創ったのがかわからない。磐城セメントの変電所に勤務されていて、工夫してものをつくることが好きで、得意だったといわれている。潜水器材の誕生に常にでてくる、もの作りの天才の一人であった。

浅利さんの後継者であった佐藤賢俊さんが、日本潜水科学協会の機関誌、「どるふぃん」に、1963年に亡くなった浅利さん追悼の文を書かれていて、それを参考にしているのだが、それにも、「なにか潜水する必要があって」と書かれているだけだ。

多分、もっとも強い動機である「海が好き」だっったからであろう。浅利氏は、後に自動イカ釣り機で成功されるから、海が、魚釣りが好きだったのだろう。

なにか潜る必要なできごとがあり、浅利さんは自分で潜ろうとした。海が好きでなければ、決して自分で潜ろうとは思わないだろう。

ヘルメット式では、自分では潜れない。自分が潜れる潜水器をつくろうとした。そんなに深く潜る必要はなかった。ちょっと、多分5mか10m潜れれば良かったのだろう。

潜水器進化の一つの方向は、手軽にシンプルに、空気消費量を少なくすることでる。空気消費量を減らすためには、まず、空気を送り込む空間を小さくする。呼吸、すなわち酸素取り入れは、肺胞で行われるが、その肺胞に空気を導く通路は、呼吸のために必須であるが、呼吸そのものには役立っていない。この通路を呼吸死腔と呼ぶ。厳密には、気管も呼吸死腔であるが、これは、計算に入れない。仕方がない。スノーケルは、呼吸死腔である。スノーケルを長くすれば、息を吐き出すとき、吐き出した空気は、スノーケルの中に留まっている訳だから、それを全部吸い込まなくては、新しい空気は入ってこない。ポンプで新しい空気を送り込んでやれば、換気できる。ヘルメット式のヘルメット、兜は大きな呼吸死腔であり、換気には大量の新鮮な空気が必要とされる。マウスピースはほぼ最小の呼吸死腔である。スノーケルにホースをつないで、ポンプで空気を送れば良い。ただしその空気の圧力は、肺を押している水圧と等しくなければ、吸い込めない。

呼吸死腔が小さければ小さいほど、送り込む空気は少なくて済む。

もう一つ、呼吸抵抗、呼吸努力の問題があるが、それは、次の問題として、アサリ式のフルフェースマスクは、ヘルメットに比べれば、重装備でなく、軽装備で、より小さなポンプで潜水できる。

アサリ式は、ゴムでつくられている。ゴム製のマスクをつくる為には、ゴムを成形するゴム型が必要である。型に熱して液状にしたゴムを流し込んでやり、冷えるとゴムは固まって、マスクの形になる。

アサリ式をつくった頃は、ゴムの板を切り刻んで、雄型と雌型の間に挟み込んで、型を加熱してゴムを溶かす。とにかく、ゴム製品はそのようにして、つくられるのだが、そのゴム型は、高価である。多数つくらなければ、割にあわない。ゴム製品は、商品化が必須である。アサリ式もポピュラー潜水器と名付けられ、製造販売会社をつくり、売り出した。

ところが、全く売れなかった。需要がなかったのだ。水産関連では、すでにヘルメット式が、潜りさん、潜り様として位置を占めていて、素潜り漁の海女さんの領域も、資源保護のために侵すことができない。港湾土木も同様であるし、南部潜り、房州もぐりも領分を固めている。

そして、マスクそのものも、改善の必要があった。軽便な小さい手押しポンプでは、長時間、多分、30分を越える作業では、換気が不十分で、苦しくなってしまったのだろう。

現在のフルフェースでも、呼吸死腔が大きくて、換気がたりないと、次第に、いらいらしてきて、潜っていられなくなり水面に飛び出したくなる。

しかし、浅利さんはあきらめなかった。何人かいた社員も給料が払えず辞めていった中で残った佐藤賢俊さんと手をとりあって、小型、ポータブル手押しポンプで、簡単に潜れる潜水器の開発、改善をめざす。

Clik here to view.

疑問に思ったことが、一つある、山本式マスクとの競合関係である。山本式も、チラシの宣伝文句では、簡単、だれでも潜れると謡っている。

しかし、山本式は、深くは潜れたが、簡単ではなかったのだろう。歯で噛む、口で操作するデマンドバルブは、訓練が必要であり、三浦定之助先輩、山下弥総左衛門先輩の講習の受講が必要だった。そして、多分、装備一式が高価だった。

Clik here to view.

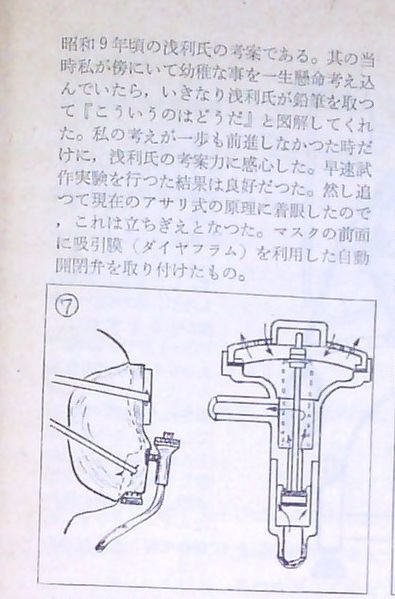

浅利、佐藤組は、呼吸努力でダイヤフラムを動かして弁を開く、現在のスクーバのような仕組みも考え出す。これは、ルキヨール、また、大串岩雄が、特許を申請した構造と似ている。しかし、これらは、商品化には至らなかった。商品化しても、多分、苦しい潜水器だったのだろう。これらのデマンドバルブは、人間の肺が吸い込む力で、弁を開いて空気を出して吸い込むのだが、吸い込む力、呼吸抵抗が大きいと、数分でで我慢できなくなってしまう。今のレギュレーターでも、呼吸抵抗が少しでも苦になるようなものは、使えない。これは、カタログ性能ではなくて、感覚なのだ。空気の漁に制限がない送気式では、若干のフリーフロー、吸わなくても空気が流れている方が、苦しくない。

浅利、佐藤組は、この呼吸弁の改善の中で、考え出したのが、呼吸嚢であった。人間の呼吸は、吸っている時と吐いている時がある。ポンプの送気は、吐いている時でも、送られて来ている。内容席の小さいマスクでは、吐いている時に送られてきた分は、空しく外にでて行ってしまう。その分を逃がさずにためておいて、次に吸うときに加えられれば、送る空気量は二分の一になるだろう。二分の一にはならないだろうが、とのかくやってみたら、苦しくなかった。人間の身体というものは、正直、正確なもので、苦しくなければ、酸素不足で倒れることはない。元気で作業が続けられれば、良いのだ。

この呼吸嚢、耳の所に袋が付いているマスクを売り出すべく、昭和13年、東京に旭潜水科学研究所という会社が設立される。

そして、日本は戦争に突入していく、戦争で海軍が弾を撃ち合えば船に穴が開く。喫水線下に穴が開けば、潜って作業をして、穴を応急的に塞がなくてはならない。浅い位置の応急潜水器として、旭式は適していた。特別な訓練を受けていない水兵でも、泳げれば手になる。海軍からの発注を受ける。大量の需要ができたのだ。その上に、軍需産業としての優遇措置もうけられる。

浅利さんは、一方で、自動イカ釣り機の開発に成功し、故郷の八戸に帰り、旭式は佐藤賢俊氏が、受け継ぐ。個人企業の苦労は大変なものではあるが、とにかく、成功した。

この項続く。