Clik here to view.

海底二万里

南フランスの真ん中あたり、エスパリオン(Espalion)(エスパロン?)という街に潜水博物館がある。周囲に海もないのに、なぜ?

https://www.divingheritage.com/espalion.htm

Clik here to view.

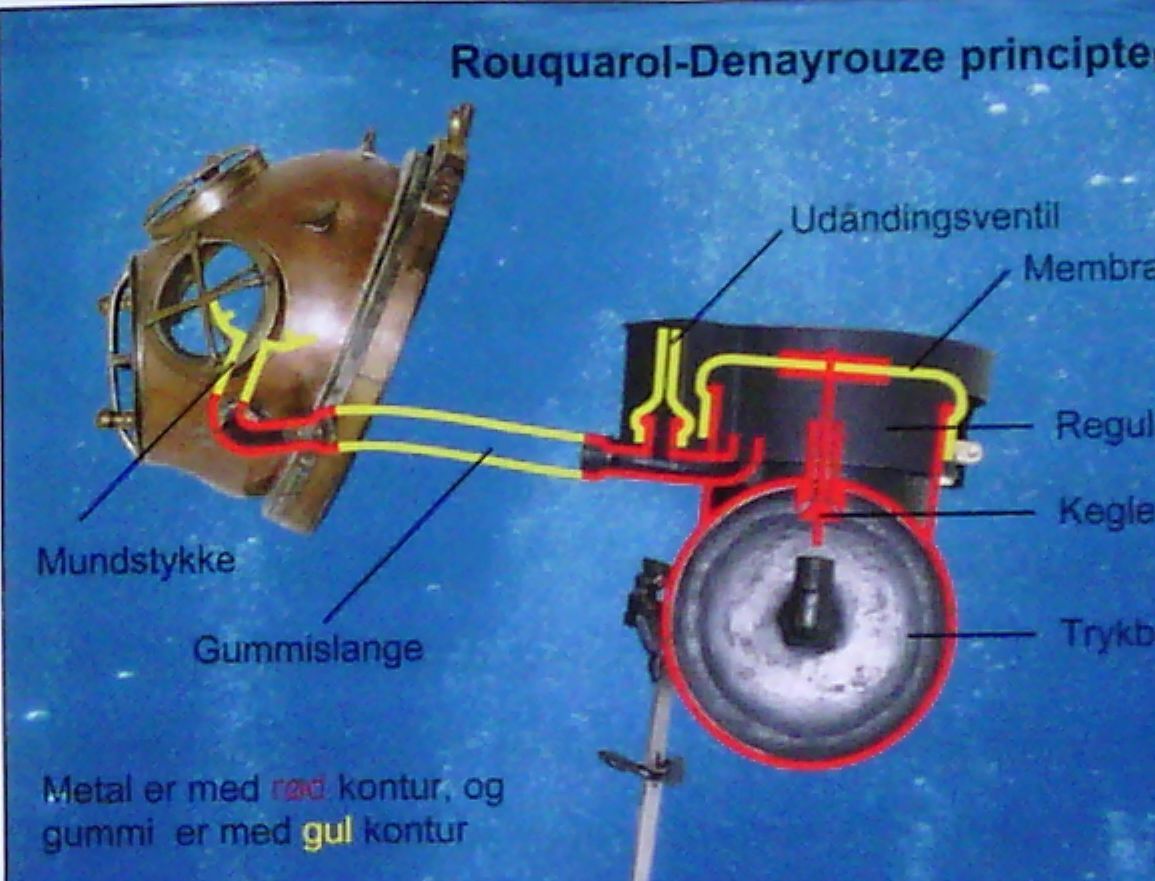

1864年、フランス人鉱山技師ブノア・ルケロール Benoit Rouquayror)とフランス海軍軍人のドネルーズ(Denayrouze)は、背中に小さな空気容器を背負い、後の、現在のレギュレーターの原型と言えないこともないレギュレーターを使った潜水器を作った。

Clik here to view.

Clik here to view.

なぜ、鉱山技師が?鉱山は、地中深く潜っていく、地中は水中と同じように、酸欠になるおそれがある環境なのだ。地中の酸欠は、水中よりも恐ろしい。どこが酸欠なのか見えない。そして、酸欠の空気を数回呼吸するとばったり倒れて死んでしまう。鉱山に呼吸器は必須の道具なのだ。その延長線上で鉱山技師、鉱山呼吸器技師と海軍軍人の二人組が水中呼吸器を作った。そして、そのテストを、エスパリオンの小川でやった。この呼吸器のレプリカがエスパリオンの博物館で作られて、小川で潜って見せた。

※フランス人の名前を日本語、仮名表記にするのは、やっかいで、ブノア・ルケヨール Benoit Rouquayrorは、池田知純「潜水の世界」の表記に従った。「潜水の世界」は、ダイビングの歴史についても詳しく、参考にさせていただいている。

ついでに自分の姿勢について、再確認だが、書きたいのは第二部、1950年代から、現在に至る日本のスクーバ史なのだが、歴史フアンなので、ダイバーの視点からの歴史として第一部を書いている。出来るだけ調べて書きたいけれど、丁寧に調べる時間はない。数冊の本を参考にさせてもらっている。池田先生の「潜水の世界」は、その一冊で、池田先生は、高圧則の「潜水士テキスト」の執筆者でもあり、海上自衛隊の医官であった。

さて、ルケヨールの潜水機だが、コンセプトは、スクーバだが、当時の高圧容器は、高圧とはとても言えない、10気圧程度だろう。それを肩のあたりにちょっと背負っただけ、小川ならばともかく、海で、ちょっと深く潜ったら、数回の呼吸で終わりだろう。ホースからの送気式が主で、背中のタンクは、緊急脱出用、つまり、現在のフーカーの元祖である。

コンセプト、考え方としては、1860年代としては、超先進だが、ヘルメット式のように、潜水の世界を風靡することはなかった。

年表を見ると、ルケヨール1864年、1837年 には、シーベのヘルメットが実用になる現在の形に近くなっており、1866年にはすでに、外航する軍艦などには、船底の応急修理用の船具備品として、ヘルメット式潜水具が搭載されていた。送気式の潜水器としては、もはや、勝負はついている。ただ、より軽装備として、手軽に使える潜水器の途はあった。しかし、後述する大串式が八坂丸の金塊を引き上げた、というような目覚ましい報告は、この潜水器には見当たらない。

後にジャック・イブ・クストーが開発するアクアラングレギュレータの原理とほぼ同じ原理のレギュレーターを開発していること、そして、スクーバを目指していたことが注目されるポイントである。

そして、このルケヨールの潜水器が風靡したのはサイエンスフィクションの世界、ジュール・ベルヌの「海底2万里」である。「海底2万里」は、発表されてから、150年余、今もなお遠く離れた日本のブックオフの書棚に見ることができる。

ベルヌはこのルケヨールの潜水機、肩にちょこんとのったタンクで、ホースの束縛なしで、つまりスクーバで、海底をどこまでも歩き回れると想像し、潜水艇を住処として、世界の海を我がものにする海洋冒険SFを書き上げた。スクーバでなければ、海底二万マイル(どうしても、海底二万里、よりも二万マイルのほうが語呂として座りがいいのだが、もちろん原語はマイルである。以下、マイルにしよう。)は考えられなかったのだ。

Clik here to view.

左は新潮文庫 右は岩波文庫

小説の梗概を詳しくは書かない。帆船が海の王者であった時代に、世界の海で暴れまわる潜水艇ノーチラス、その秘密を探ろうとパリ博物館のアロナックス教授がフリゲート艦で、海に乗り出す。その協力者として、鯨獲り、銛打ちの達人ネッド・ランド、召使のコンセーユが加わる。首尾よくというか、フリゲートはノーチラスに沈められてしまい、ノーチラスに救助された三人が、ノーチラスに乗って、世界の海底を旅することになる。

潜水艇ノーチラスのネモ船長が小説の視点であるアロナックス教授に潜水機について説明する。「海底に出て行くときには、ルーケロル(※ここでは、名前について、この本の訳文で使っている読みを使うことにする)ドネルーズ装置を使うのです。装置は鋼鉄製の厚いタンクに50気圧で圧縮した空気が備蓄されています。そのタンクは背負いひもで兵士のリュックサックのように背中に固定されています。その上部は箱状になっていて、そこから空気が出てきますが、ふいご装置により調節され、通常の圧力でしかでてこないようになっています。海底で相当な水圧を受けますから、頭を潜水夫のように銅製の球状キャップで覆う必要がありました。この球には、吸気と排気の二つの管がとどくようにしているのです。」

※岩波文庫「海底二万里」朝比奈美知子訳から

ルケヨールの潜水機であることを明記して、さらにその原理を説明している。

この潜水機は、つまりベルヌの想像では、50気圧で一日半の潜水が可能である。当時、1860年には、50気圧でも途方もない高気圧だったのだろう。

潜水服については、

「船長の合図で二人の乗組員がやってきて、この水を通さない重い服を着るのを手伝った。それは縫い目のないゴムでできており、相当の圧力に耐えるようにつくられていた。まるで柔らかくて丈夫な鎧のようだった。服はズボンと上着から成っていた。ズボンの先端は鉛の靴底のついた厚い靴になっていた。上着の布は銅の薄片で保護されていた。それが胸を装甲して、水の圧力から守り、肺が自由に動ける用にするのだ。袖の先端は柔らかい手袋になっており、手のいかなる動きも妨げないようになっていた。」

ベルヌの想像では、大気圧潜水服に近いもので、しかも柔軟である。ネモ船長らは、この服で300mまで潜るのだ。

そして、急浮上は危険だとも書いてあるが、減圧症については書いていない。つまり知らなかったのだ。。

ベルヌの1870年からおよそ150年、人類はまだ海の中でベルヌの描いた夢、潜水艇ノーチラスは、実現したが、ダイバーの部分は実現していない。

そして、人類の夢は有人潜水から去ってロボット、無人潜水機に移っている。

Clik here to view.

夢の部分、夢といえばディズニーだ。ディズニーは、「海底二万マイル」を映画化する。1954年の作品である。

ネッド・ランドは、カーク・ダグラス

1954年は、母校東京水産大学にアクアラングが来た日、第二部のスタートを想定している時点だ。

そしてさらに、この映画の潜水服の製造を東亜潜水機が担当したのだ、という。 1954年に、僕は東亜潜水機に入っていないから、詳しいことはわからないが、聞いたところによれば、大量の注文で、しかも納期が短く、厳守ということで、国内の顧客、ヘルメットダイバーたちに、多大の迷惑をかけたというこことだった。

それにしても、まだディズニーランドなど陰も形もない1950年代、遠く離れた東京の東亜潜水機をディズニープロダクションは、どうやって見つけだし発注したのだろう。

映画「海底二万マイル」今の感覚で見ても、色彩は美しく、水中シーンも1950年代としては、文句はつけられない。アマゾンで2000円前後で買える。

しかし、その潜水機だが、ルケヨールのものとは、似てもいないものになっている。なんとかならなかったのか?しかし、ヘルメット式の潜水服、しころ(胸当て部分)を使うとなると仕方がなかったのだろう。

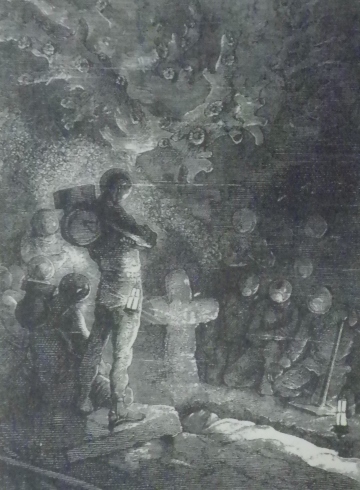

Clik here to view.

なお、本の「海底二万マイル」の挿し絵は、1870年のものなのだろうが、アルフォンス・ド・ヌーヴィルが書いたと新潮文庫には記載されてる。もちろん、1860年だから、名前など知らないが、好きな絵であるし、1870年に書いた絵だということ。

Clik here to view.

乗組員が死ぬと、全員が参列、棺を担いで、海底の墓地へ向かう。このような墓地があれば、自分も入りたいと思っていて、そんな水中霊園を企画してこともある。日本では引き受けてくれる漁協が無かった。今ならば、どうだろう? 入る気は十分にあるのだが。映画でもこの水中葬儀が水中シーンの最初になっている。

Clik here to view.

Clik here to view.

ディズニーといえば、浦安である。ディズニーシーでは、「海底二万マイル」がその中心になる、なっているはずだ。2017年11月、みんなで出かけて行った。ディズニーシーは、とても楽しく忘れ難い想いでになったが、「海底二万マイル」は、あんまり人気がなく、待たずに乗れた。潜水艇みたいな小さなボックスに乗って、レールの上をごっとんごっとんと、陸上の海底を行く。まあ、それはそれで面白かったが、期待が大きかったので、ちょっとがっかりした。そして、池の上に浮いているノーチラス号が何とも小さい。もっと大きくて、その中に乗れるのかと思っていた。映画のノーチラスも小さかった。せめて、潜水艦ノーチラスの半分ぐらいあれb良いのにと思ったが、これは、映画でも、イカだかタコだかに襲われて危なくなるというシーンがあったから、あんなものだろうか?。

ディズニーシーにくる人たちが、僕のような視点で「海底二万マイル」を見ようとすることはないだろうし、なにはともあれ、僕も楽しかった。

「海底二万マイル」は、今現在でも、小説、DVD、そしてディズニーランドで楽しめる夢物語なのだ。

※ ダイビングの歴史 第一回の梗概とは、ずいぶん違ってしまった。予定では、先史時代から、素潜り漁、そして、フィンの発明出現から、第二次大戦、そしてクストー、に行き、ターンして送気式式、ヘルメット、マスク式に行くと考えていた。

書いてみたら、先史時代、素潜り漁、海女の漁はアワビ、アワビ漁はヘルメットの流れになってしまった。でも、このほうが自然な流れかもしれない。

ここで、ふたたび流れを遡って、1860年代、ヘルメットの創世期のころに、もどる。

なお、細かい年代のことや、枝葉のおとは、詳しい年表を作るので、それを参照してもらうようにしたい。