R.W. Hamilton 博士は、飽和潜水から、普通のスクーバダイビング、そしてテクニカルダイビングにわたる、全ての潜水技術について、学術的研究と潜水実務の両面から、精通しており、特に混合ガスを使用する潜水の減圧表についての権威である。世界最大の潜水医学会であるUnderwater & Hyperbaric Medical Society (UHMS) の機関紙 「Pressure」 のエディターを務めていた。

自分のこの潜水の医学部分を担当してくれる後藤輿四之先生がハミルトン博士と親しいということで、減圧表などエンジニアリングをお任せすることになった。しかも、無料で。

※亡くなってしまったが、日本のテクニカルダイビングの一人者だった田中光嘉は、ハミルトン博士に私淑していて、アメリカに行くと必ずおじゃましていた。ハミルトン博士もいまはもう居ない。

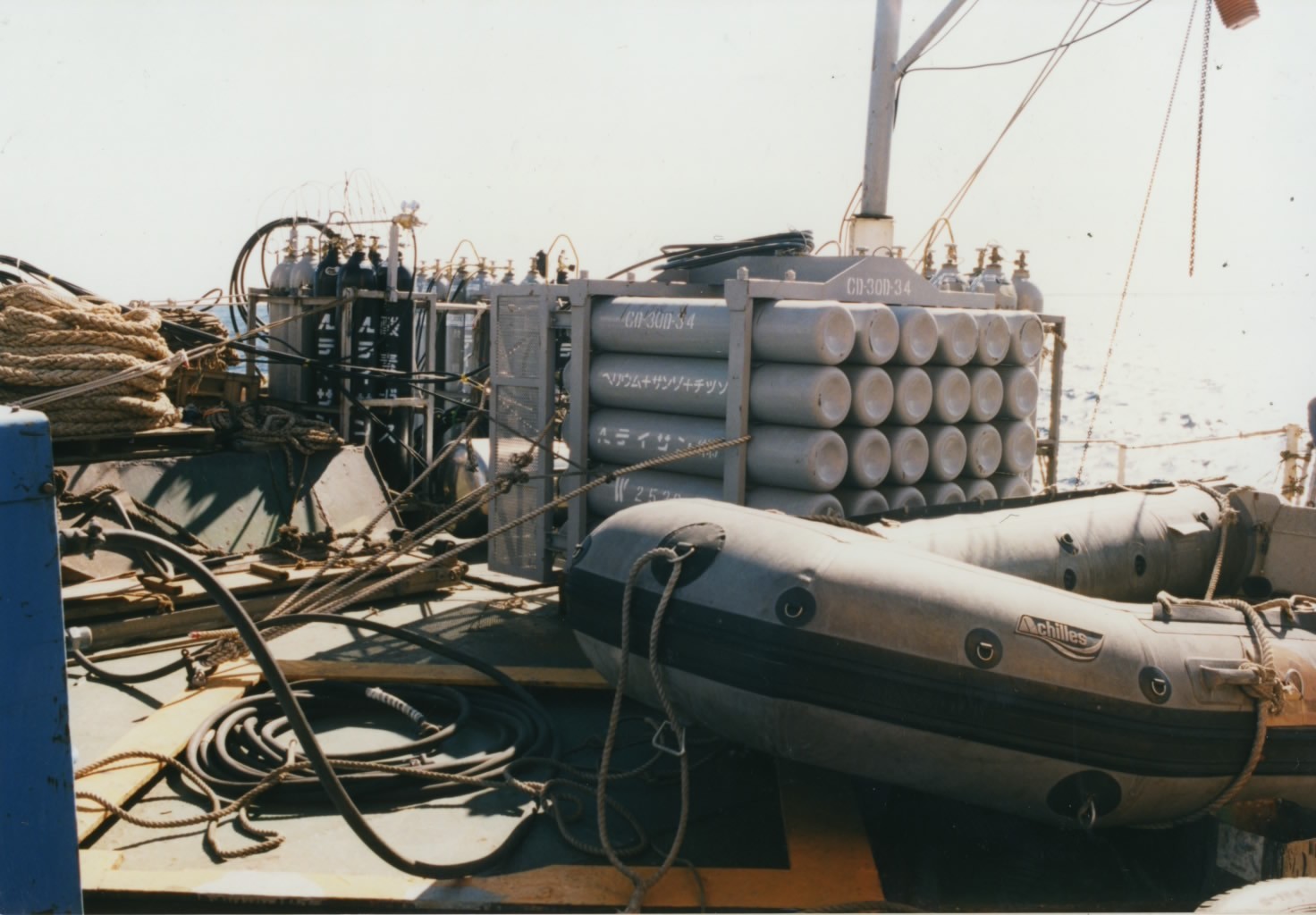

ヘリウムと酸素のヘリオックスにするか、ヘリウムと空気、つまりヘリウムと酸素と窒素の三種混合のトライミックスにするか、未だ決めかねていた。

ヘリオックスの方が呼吸抵抗が少ない。大深度潜水では、呼吸抵抗はひじょうに重要である。私の若いときの大深度潜水では、窒素酔いよりもむしろ呼吸抵抗による炭酸ガス中毒の方が効いていて引き返したのだと推定される。もちろんヘリウムと酸素だけなら、窒素酔いもない。トライミックスは、その窒素分圧に相応の窒素酔いをおこす。

ヘリウムは短時間の潜水では、減圧停止時間は空気よりも長く必要である。空気に近いトライミックスの方が減圧停止時間は短い。

ハミルトン先生は、酸素12%ヘリウム88%のヘリオックスと、酸素12%、ヘリウム50%、窒素38%のトライミックスの場合、そしてボトムタイム、100mに留まる時間を15分として減圧表を計算して見せてくれた。持参されたコンピューターの中に減圧表が入っていて、数値を入れて計算させ、曲線を動かすと、減圧表が出てくる。このソフトの販売価格がおよそ一千万円だと聞いた。

私との話を終えてから、ハミルトン博士は、日本のダイバーを対象にして、テクニカルダイビングについての講演をしてくれた。当時自分が常務理事を勉めていた社会スポーツセンターの主催で、浜松町のチサンホテルで行った。

特に大々的にPRしたわけではないのに、100人以上の人が集まった。

ところで、テクニカルダイビングとは何なのだ。

テクニカル登山という言葉がある。現在使うことの出来る全ての技術と器材を駆使して行う登山がテクニカル登山だということ、それをダイビングに当てはめれば、テクニカルダイビング、すなわつ、その時点での最新の技術と器材を使って行うダイビングのことだと私は思っていた。

しかし、これは、その時点では、殆どテクニカルダイビングについて知っていなかったことによる思いこみだった。

ハミルトン博士の定義では、テクニカルダイビングとは、複数の呼吸用混合ガスを使う、運用のスタイルは徹底してスクーバである。自給気であり、他からの呼吸ガス供給を受けない。つまり、システムダイビングの対極にあるスタイルをいう。

※テクニカルダイビングの定義については、この100mの終わった後に補筆する。

アランの潜水はスクーバを使う潜水であるが、減圧の時は水面からの送気を使う。これはテクニカルダイビングと言えるだろうか。

※多分、現在のテクニカルダイビングは、最終減圧点での酸素は、水面からの供給はありなのではないかと思う。

先にハミルトン博士の講演を聞き、それからアランの潜水を見たならば、きっとテクニカルダイビングについて、アランに質問したと思うが、

アランはきっとこんなふうに答えただろう。

「名前とか定義は問題ではない。目的を果たし、自分で納得できる安全が確保出来ていれば、それでいい。」

潜水技術も潜水器材も進歩を続けている。潜水しようとする場所、潜水の目的も多様である。潜水を計画する者は知識と知恵を搾り出して、潜水をデザインする。

いくつかの細かい事故、不都合、場合によっては重大な事故によって改善が加えられて、スマートなものになって行く。大事なのは現場の知識のフィードバックである。だから言葉の定義にこだわることは、ナンセンスのように思える。しかし、線引き、定義を明確にすることが科学的なアプローチの第一歩である。安全のための第一歩でもある。線を引いて、自分の立ち位置を確認してから、形を作っていく。

ホースによる送気を行うか行わないかが潜水方式を分ける第一の分岐点である。

システム潜水は、複数の送気方式を用意する。ダイビングは、ホースを介した送気式と自給気の二つである。複数の方式といえば、その両方を用意することになる。一方、テクニカルでは、送気式方式は自給気に限定される。

人類の夢は魚のように自由に泳ぐこと、ホースとか命綱とか自分を拘束するものを切り捨てたい。潜水機の進化は、送気式から、自由なスクーバへの方向だった。進化の最先端を行こうとするテクニカルは、当然スクーバだろう。

ケーブル・ダイビング・システムがビジネスとして成功しなかったのは、安全よりは自由がほしいという進化の方向を見誤ったところにあった。

次に潜水を分ける要素は、責任の所在である。自己責任であるか、事業者の責任であるか。

事業者とは、日本の労働に関連する法律で使われる言葉であり、事業を計画し人を雇い入れて事業を実行する者を言う。

事業を英語で表現すれば、コマーシャルダイビングになる。日本の場合、規則が絡むから、少しニュアンスが違うが。

どんな事業、どんな活動にも言えることなのだが、実際には定義に従って明確に線引きができにくいものがある。私の60歳潜水も、テレビ番組を制作するという視点で見れば、事業であり、私をサポートするダイバーは自己責任ではない。私自身は、無目的にやりたいからやっているだけであるから、何があっても他に責任を負わせることはできない。完全な自己責任である。

事業は自己責任ではないということは、明確だが、自己責任については、補筆が必要である。現在では、自己責任が原則の自給来潜水機、スクーバであっても、管理責任が追及される。これは、レクリェーションダイビングにおいて、ダイビングが安全を前提とした商品として提供されるようになったことの延長線上のことである。

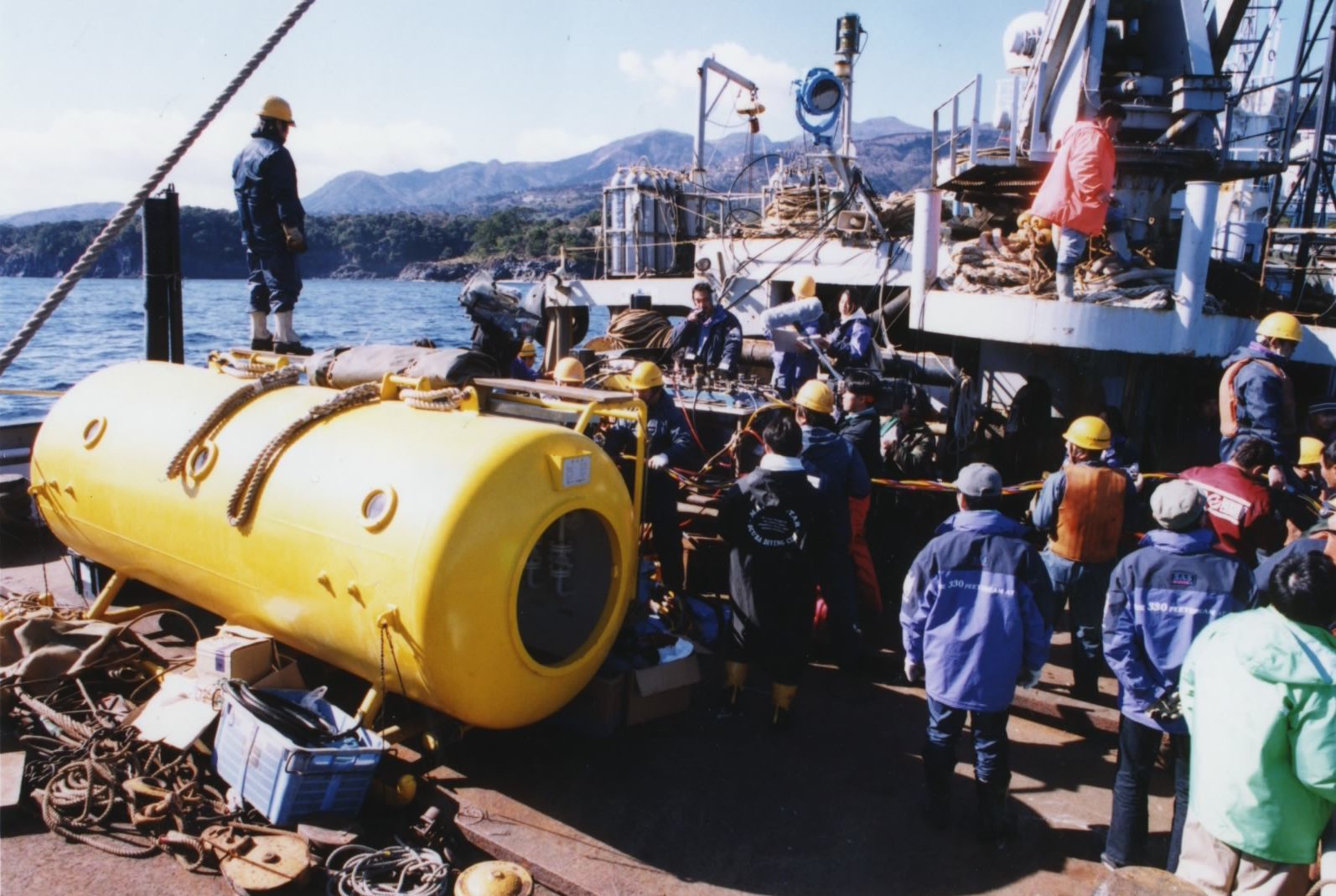

この100m潜水では、応援という形で、友人、全日本潜水連盟のメンバー、総勢で50人余が参加してくれた。そのみんなの管理責任は、全日本潜水連盟の行事として、対応することにした。

管理責任が確実に追求される業務潜水は、本当に安全第一である。送気式ホースで拘束し、その上さらに自給気潜水機を着ける。ここでの自給気はスクーバではない。

自給気だけのスクーバで、拘束を絶って自由を選択したスクーバで事故ゼロなんてスローガンは交通事故ゼロと同じだ。もちろん事故確率を下げる努力は必須だが。だからこそ賠償責任保険が、命綱なのだ。

システムダイビングで潜水することに決めたが、

その一方で、ハミルトン博士のテクニカルダイビングの講演を聞いて、日本で始めてのテクニカルダイビングによる100m潜水という考えにもさらに惹かれた。後藤先生は、最初から、このダイビングをテクニカルダイビングと想定していて、後に、この潜水について、後に発表された論文でも、タイトルは「スポーツダイビングにおけるテクニカルダイビング」となっている。この論文についても、この100m潜水の項のまとめで述べる。

一緒に潜ってくれる田島は、私がなぜスクーバにこだわるのか理解できない。そして、彼は自分が慣れ親しんだシステムダイビングでなければ、そして、自分がナヒモフ号の金塊サルベージの時のチームであった河野 さんに船上でのガス供給の操作員(トップと呼ぶ)になってもらわなければ潜れないと言う。田島は社員であり、仕事として潜る。自己責任ではない。

総指揮、スーパバイザーの石黒さんも田島と同じ考えだ。なので、田島の言うようなシステムダイビング以外には選択肢はない。

それでも私は束縛から解き放たれたスクーバにこだわった。水深30mまで、ステージを降ろしておき、そこまで自由降下で降りてゆく。すなわちテクニカルダイビングだ。ステージで80mまで行き、そこからまた、ステージを離れて100mまで降りる。帰途、浮上はすべてステージという折衷型を考えた。キセルのようなテクニカルダイビングである。そして、テレビの絵としては、この方が良い。

ハミルトン博士は、後藤先生によれば、学者としてだけでなく、実務家としても、実績のある人で、いくつかの国際的なプロジェクトのコンサルタントを勉めているということだった。つまり、システム潜水の実務家でもある。そのハミルトン博士が、実務家としてのアドバイスをしてくれた。

「君は、決して自分の判断で行動してはいけない。すべて、細かいことでも、船上のトップ(コントローラ)、とスーパバイザーの指示に従わなくてはいけない。