4-4 ナン・マタールの呪い

日本に帰ってきて、まじめに社長さんをやりはじめた。営業努力をするということだ。日本テレビの山中康男プロデューサーのチームでテレビ番組の水中撮影をすることになり、まず、第一作は、日本一周の海底紀行だった。カメラマンをやりたかったが、社長さんをやることにして、カメラは新井拓と河合君にやらせることにした。第二作は、バハ・カリフォルニアでの鯨の撮影だった。これも我慢して、新井と河合にやらせた。

※印は今書き足して、わき道にそれいる部分、書き足しの方が長くなったしまうこともあると思うけど、それはそれでおもしろい構成かもしれない。

日本に帰ってきてというのは、短い時間だったが、サウジアラビアに行ってきた。名古屋に日本シビルダイビングという新興拡大を続けている潜水会社があり、日本アクアラングの名古屋支店長だった石黒さんの紹介で、知り合い、ジョイントするようになる。シビルが、本四架橋工事の延引で倒産するまで、波瀾万丈の冒険だった。そう、社長は大畠さんだった。潜水を全くやらない人で、完璧に事業としてとらえて、業績を伸ばしていた。

零細企業としての潜水業は、本当に冒険そのものなのだ。そんな会社の興亡を書いたら、冒険小説になる。自分のスガ・マリン・メカニックもそうだけど。

その大畠さんから、サウジアラビアで、オイルのパイプライン敷設の潜水工事会社をやっているので、そのマネージャをやらないかという誘いがあった。

僕は、一応社長なので、海外にいったままになるのは、困るというと、日本の会社はナンバー2にまかせて、須賀さんはサウジで稼いで会社に日送りすれば、会社の業績もあがる。現時点でのスガ・マリン・メカニックの利益部分くらいの給与は払うという。当時のスガ・マリン・メカニックの売り上げは、月別で300万くらいが、採算分岐点で、日本の税制の下で、利益はほぼゼロに近い。給料を払って生き延びているだけの形だ。利益を上げればその40%は税金で持って行かれる。税金を払う金は手元にない。借金して税金を払い、ボーナスをはらう状態だ。サウジに逃げて、毎月100万も日送りして、帳簿だけ見て文句を言っていれば良いならば悪くない。そのころ、1970年代、世界のダイビング業界はオイルで潤っていた。日本でも金回りの良いのはオイルダイバーだった。

現地視察に大畠社長といっしょに行った。

驚き、以上だった。相手先の会社は、社長はベドウィンの王族の連枝、それでなければオイルに関連する事業の経営者にはなれないのだ。経理担当は、同じくアラビア人、営業はパキスタン人、アメリカ人はロイヤーで、アラムコとの連絡担当、日本人は現場監督とダイバーで、下働きの労務者は韓国人、国別、民族別に得手を担当して、ペルシャ湾海底の送油管の敷設、メンテナンス仕事が進行している。

新しい作業展開のミーテイング、といっても、仕事はすでに走っていて社長の表敬訪問だけだった。

一応の会議が行われ、アラビア人社長の邸に招待された。大広間にテーブルがあり、豪華で、とても食べきれない料理が、どっとでている。料理はタイ人が仕切っているとか。全部食べるものではないと隣に座る社長に言われる。行儀よく欲しいだけ食べる。

食事が終わると、大広間には分厚い絨毯が敷かれていて、円座のようなものに座る。それぞれが定められた座につくと、大きなステレオがバックミュージックを流しはじめる。と、食事をしたテーブルとこちら側、コの字型に壁を背に座っているのだが、テーブルとの間にするするとカーテンが降りてくる。女人たちの食事が始まるのだ。奥さんが4人までいるわけだから、その子供たちと騒がしい声が聞こえてくる。

こちら側、サウジは禁酒の国だと言うが、酒はどんどん出てくる。ここは治外法権なのだ。しかし、酔って表にでたら、たちまち宗教警察に捕まると注意された。僕は基本的に酒飲みではないので問題ないが。

これは、1970年代の後半、今から40年前、そしてその後に湾岸戦争があり、その取材には女性である潮美がレポーターで行ったりしているから、状況がどんな風に変わっているのかわからないが、対女性については、本当に驚かされた。顔を見せないのだ。絶対に。空港でフルメイクした女性にすれ違う。濃いアイシャドウ、目だけ出している薄いベールを透かして深紅の唇が見える。美人に見える。アラは見えない。そうなんだ。美の演出。

カルチャーショックをあげていると際限もないが、ここで自分は何をするのだ。日本側の総括責任者になってもらいたいということだった。ダイバーであって、経営者でもある。そこそこの実績があり、誠実度で信頼できる。僕が大畠さんを裏切って、商売を転回させることなどない。よく言えば誠実、悪く言えば度胸がない。日本での仕事で失敗していれば、スカウトしない。低空飛行だが維持している。これから上昇しそうだ。

大変魅力的な提案だったが、踏み切れなかった。サウジで成功できるなら、日本で自分の会社で成功させることの方が容易に見えた。経営者として再出発する気持ちで日本に帰ってきた。

ぼくがお断りしたので、このポジションは、商社マン、トーメンの課長クラスをスカウトしてきた。僕よりもはるかにやり手の人で、英語はペラペラだった。ダイビングは全く知らない。僕と、どちらがよかったのだろう。やがて、国際情勢でサウジは撤退し、その時ダイバー作業の責任者だった荒川さんという方が後に日本シビル倒産の後、ダイバーセクションを整理引き継いで、神戸で成功されている。

サウジでは、その間、通訳として日本から連れて行った若者夫妻、奥さんは現地宿舎のハウスキーパーをされていたのだが、その奥さんが、喉を掻き切られて殺されるという悲劇が起こる。これも、サウジ撤退の一因になったのかもしれない。

※印、長々と脱線してしまったが、スガ・マリン・メカニックのことを書いて行くにあたって、日本シビルダイビングは、ポイントであり、これまでその視点から書いたことはなかったので。

そして、振り返ってみると、僕は、ある時代、ある期間、誰かと密着して事をしていて、その誰か、がとても大事な自分の人生の区切りになっている。

日本テレビ スペシャル番組での水中第三作は、ポナペ(現在の呼称はポンペイ)のナンマタール遺跡(ナンマドールとも言う)の撮影をやることになった。

ところが、カメラマンの新井拓はなぜかプロデューサーの山中康男さんとの打ち合わせをすっぽかした。

新井拓

スガ・マリン・メカニック創立以来、7年間苦楽をともにしていた高橋実が去り、一人になってしまったところに専属フリーで手伝いにきてくれたのが新井拓だった。大崎映晋の弟子で、東洋ビデオという撮影会社に一応の席を置いて、海底居住シートピア計画の機材係りに出向していたが、忙しくはなく、遊んでいるみたいだった。奥さんのK子ちゃんは館山の大きな葬儀屋の娘で美人、拓ちゃんを放し飼いにしていた。

拓は、片岡義男の小説のようなふるまいで、単車を乗り回し、波乗りの代わりにダイビングをして、東京水産大学、僕の母校だが、その女子学生をくどいて、死ぬの生きるのともめていた。ちょっと撮影をてつだってもらって、意気投合して、高橋がぬけた穴を埋めてくれた。その拓が撮影の打ち合わせをシカトした。

カメラマンはプロデューサーを絶対に立てるというのが、営業努力をする社長としての考え方だったから、彼をこの仕事から降ろした。代わりに河合をメインの水中カメラマンとした。ところが、出発の前、河合君の母親が亡くなってしまった。病が重くても、まだ生きていれば、この仕事は親の死に目には逢えないのが普通とか言って送り出してしまうが、亡くなってしまったら、そんなことは言えない。急死だった。

ナンマタールの石造の神殿遺跡の前の海には、なにかわからないが不思議なものがあり、それを見ようとしたものには呪いがかかる。そこで泳いで、水中を見たドイツ人(ポナペはドイツ信託統治のの時代がある)瘧(おこり)のような状態になり、死んだともいう。新井のすっぽかしも、河合君の母の死も異常なことだ。ナンマタールの呪いだろうか。

急遽、自分がピンチヒッターとして出かけることになった。鶴町をサブカメラマンとしてつれて行く。

もともと、僕は学生時代から映画撮影の助手の仕事はしていたし、シネのフィルムもまわしている。カメラマンとしては新井拓よりは上のつもりではあった。ただ、まじめに社長さんをやろうと決めて、我慢していただけなのだ。

現地には、北海道知床・斜里の定置網漁業の潜水士たち(佐藤雅弘、相内栄巧、木村耕一郎、染谷久雄 )が、潜水の助手として同行した。山中康男プロデューサーが日本一周水中撮影のロケをした際、知床の水中撮影で懇意になった若い漁師たちである。

その頃のテレビのロケ、とりわけ山中組のロケは極楽だった。単なる友人である斜里の若い漁師を四人も、水中撮影のケーブルさばきの名目でポナペ島まで引き連れてゆかれる。

しかし、容赦なくナンマタールの呪いは私たちに降りかかってきた。グアムを出発したコンチネンタル・ミクロネシア航空は、トラック(チューク)、ポナペ(ポンペイ)、マジュロ、コスラエを回ってホノルルに行く。その後も何度となくひどい目にあう恐怖のコンチネンタル・ミクロネシアだが、この時は水中撮影器材を降ろすことなく、ホノルルに向かって飛び立ってしまった。この飛行機がホノルルから戻ってくるまで、三日間遊ぶことになる。

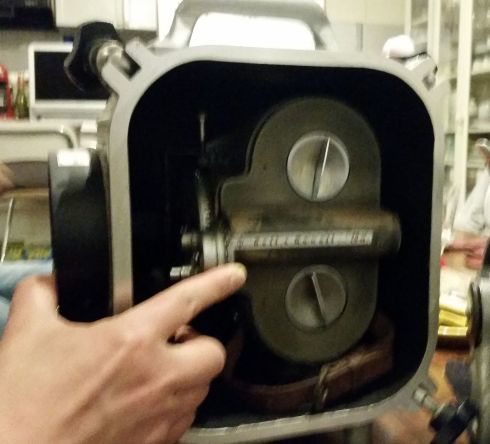

機材が来て、撮影を開始した。からだならしに、海底のドロップオフ(崖)で、鮫の撮影をしている時、サブのカメラとして持ってきていたベルハウエルのフィルムカメラを水没させてしまった。ナン・マタールの水中神殿は鮫に守られているという言い伝えもあるので、サメの映像が欲しかったのだが、事実上、サメにカメラを水没させられてしまうことになった。これも、呪いのせいで、カメラを使っていた鶴町は悪くない、ということにした。

※鶴町とは、今、波左間海中公園支援クラウドファンデイングを推進している turumati の亡きパートナーである。この写真、出して良いかどうか迷ったけれど、どこにでも、顔を出す人がけど、自分からはこの写真だせないだろう。美人だから、いいだろう。

水中神殿に潜らせてもらう交渉はとても大変だった。交渉はプロデューサーの役目であり、カメラマンは静観している他ないのだが、ナンマタールを司る酋長は、日本にも来たことがある日本通である。そして、ここポナペも日本の委任統治領であったから、日本語教育を受けている。日本語は話せる。あなたたち日本人は、僕たちがポナペ人が日本に行き、伊勢神宮の神殿の中を見たいといったら見せてくれますか。」などと正論じみたことを言う一方、川崎堀の内のトルコは良かったなどと下世話な話もできる。

言うまでもなく、山中さんは、ロケハンにポナペに行って調べ上げており、ロケの台本は分厚く、ムー大陸のガイドブックのようになっている。

潜ることも交渉済みなのだが、もったいをつける儀式のようなものだ。その間ぼくらは遊んでいる。

途中、大型のエイが次々とジャンプする光景に出会った。これまで見たことがないようなシーンだったが、しぶきをかぶるといけないのでカメラは防水して格納してしまっていた。そのころのENGカメラは、カメラとVTR部分は別々だから、とっさに出すわけにはいかない。そのために、サブのフィルムカメラを持って行ったのだが、水没させてしまっているので、これを撮影することは出来ない。

そしてその時、ナン・マタールの呪いで、エンジン1基が止まってしまい、片肺で走ることになった。島を周って行くにつれて、うねりが大きくなってくる。もしも残ったもう一基が停まってしまったら遭難する。ボートには無線など積んでいない。無線があったとしても、連絡を受けてすぐに救助に出てくる船はない。今の話ではない。ポナペには、ダイビングサービスなどまだできていない1979年のことだ。(タンクは公立の研究所で借りている)

ポナペはムウ大陸の沈下で山の頂上が海面に残ったところである。(信じるか信じないかは別として)だから神殿の遺跡があるのだという。石造りの神殿のつくられた年代はムウ大陸とはまるで合致しないが、とにかく、住民はムウ大陸の生き残りの子孫で(これも信じるか信じないかは別として)侍階級である。専制政治が行われないところには遺跡は残らない。侍階級、士族は魚を獲るなどという下賎な労働はしない。ポナペは海洋島なのに、住民は海洋民族ではないのだ。やはりムウ大陸は本当にあり、次第に沈降してこの島だけが残ったのか。漁業は遠く離れたカピンガマランギ環礁から来た人たちがやっているだけだ。カピンガマランギという部落があり、漁業者は、そこに暮らしている。だから漁業は盛んではなく、カヌーのような舟で沖にでている。無線を積んだ漁船が沖に出ていることも無い。もしも残ったエンジンが止まって漂流したら、捜索してもらえる希望はない。要するに簡単に助かる方法は無い。北国オホーツクの凍るような荒波で鍛えられた半端ではない漁師たちも「あの時はやばかった。覚悟した。」と語っていた。

なんとかリーフの入り口までは来た。水路は、前が見えないほどのうねりだ。とにかく突っ込む他は無い。波に乗ってしまったらエンジン一基では舵が利かない。思わずネンブツを唱える一瞬があり、リーフの中に入ることができた。

ところで、ナンマタールの水中には何があったのか。光り輝く黄金の柱があった。神殿の柱か、海に面した桟橋の杭か、人工物としか思えない石の柱があり、黄色の海綿が一面に着いている。水面から差し込む光の加減で、黄金に光って見える。撮りようによっては、黄金の神殿の柱に見えなくも無い。何なのか謎である。

ナンマタールの呪いはまだ続く。テレビの良き時代に巨費をかけて製作したこの番組は、スペシャル番組枠では放送されなくなってしまった。山中プロデューサーは人間関係の争いに巻き込まれたのだと言うが、とにかく、一年以上お倉に入った後に、ランクの下がった日曜の午後にひっそりと放送された。誰も見た人は無いくらいの視聴率だった。当時、僕が撮った水中は、好視聴率を誇っていたから、呪いだろう。

そしてまだ呪いは続く。僕は黄金の柱のスチル写真を撮影した。そのころまだ世界でだれも見たことの無いナンマタールの海底だ。大事なものだからと山中プロデューサーに念をおして預けた。1年後、超自然現象などを扱った雑誌、「オムニ」が僕のところに取材に来た。写真があれば高く買うという。かなりの値段だったから、さっそく山中プロデューサーに電話をした。数日後に山中プロデューサーから返事が返って来た。大事にしまいすぎて紛失したという。ポナペの守護神は、黄金の柱の映像が世に出るのをくいとめようとしている。

その後、ずいぶんたってから、全日本潜水連盟の副理事長をやってもらっていた親しい友人の鉄さん(清水で鉄組という潜水会社をやっている実力者)が、息子と一緒にナンマタールの撮影をするという。呪いがあるからやめなさいと忠告した。もちろんそんな忠告でやめるような人ではない。撮影して、世界で初の映像ということで放送された。私たちの番組があまりにも視聴率が悪い時間帯だったので、後からの撮影が世界初になった。

きっと何かの呪いがふりかかっているに違いない。この撮影のADが行方不明になったと言ううわさもある。

※鉄さん親子にはナン・マタールの呪いはプラスに働き、鉄さんは、日本潜水協会(港湾土木作業の元締め的協会)の理事長になり、国から勲章をもらった。息子の鉄君は、卒業した母校、東海大学の準教授になっていて、ダイビング業界で次代を背負うスターになりつつある。

しかし、鉄さん親子が、その後ナン・マタールの水中のことを口に出されたことはない。

ナン・マタールから帰った後、僕はすっかりカメラマンに変身し、社長業は放り出した。その後の山中組のすべてのロケには、カメラマンとして参加し、以後、およそ20年、ビデオのカメラマンとして水中撮影を続けることになる。社長業を放り出したおかげで、普通、会社というものは、30年続けばビルが建つか倒産するかどちらかだと言うが、創業40年のスガ・マリンメカニックはビルも立たず、僕は、65歳で胃ガンになり、これでもう終わりかと引退して、一人で水中調査の仕事を楽しく続けながら野垂れ死にへの道を歩んでいる。これもナン・マタールの呪いだろうか。

※これを書いていた2008年頃には、引退した後の水中調査は鶴町と組んでやっていたが、鶴町はスキルス性のガンで倒れ、一度は復帰して、こいつは、不死身かと思われ、一緒に潜っていたが、2010年日本水中科学協会を一緒に立ち上げようとしているときに再度倒れ、逝ってしまった。

本当のことを言うと、ナンマタールの呪いとは、人間だと思う。タブーを冒した者は、ポナペの侍に拉致されたり、殺されたりしたのだろう。

しかし、それとは別に、人が生きているということは、蜘蛛の巣のような運、不運の絡められていて、それを呪いと呼ぶのかもしれない。

それから数十年が経過し、兄貴分の白井祥平先輩を訪ねたとき、先輩がナンマタールに深い縁があり、ナンマタールを司っている第22代酋長サムエル・ハドレイと親交があったことがわかった。白井先輩はナンマタールの呪いの虜になっていて、ずいぶんたくさんの雑誌や新聞にナンマタールのことを書いているのに、弟分の僕がそのことを知らなかった。見ていても見えなかったのだろうか、これも呪いかもしれない。 先輩の書いた420pの大部の本、「呪いの遺跡、ナン=マタールを探る」8500円を買った。すばらしくおもしろい本だけど8500円だ。

ポナペの撮影をやらせてもらった山中プロデューサーとは、その後、知床で、流氷、キタキツネ、摩周湖、原生林の神の子池の発見をやり、海外では、アラスカ、ガラパゴスの撮影、石西礁湖では、三浦洋一さんとともに、大学生だった潮美も参加して、黒島をロケして、このときから河童隊の中川が参加する。そして、これが一番重要なのだが、慶良間の座間味から、民放初の水中レポートにより水中とスタジオを結ぶ同時中継を、須賀潮美も参加しておこなった。すべては、ナンマタールから始まった。呪いではなくて、なにか「縁起」のようなものかもしれない。鉄さん親子のれいもある。呪い、なんかにしないで、縁起にして祀ったら人気がでるのではないだろうか。

山中さんは僕と潮美がニュース・ステーションに行った後、ヨーロッパの文化を紹介する番組を何本か作られてから、引退した。

そして、その後、奥様と中国を旅していた途中で亡くなられた。糖尿病だったが、幸せな死に方だったと思う。

そして、僕が「ニッポン潜水グラフィティ」を潮美の編集で月刊ダイバーに連載して、このナン・マタールのことを書き、山中さんの奥さんに送らせていただいた。それが到着した日が、山中さんの命日だったという。奥様が感動して仏前に置いてくださった。

そして、山中さんがロケで撮ったいたというスチル写真を全部、僕に送ってくださった。

その写真の中に、あったのだ。僕が撮ったナン・マタールの水中が。

山中さんは僕がオムニにこの写真を出すこと、断りたかったのだ。でも、心優しいから、ダメとは言えず、ナン・マタールの祟りで紛失されたことにしたのだろう。

山中さんは文筆家でもあり、「しるえとく:地の果てるところ」「アラスカ夏物語り」は、朝日ジャーナルのノンフィクション大賞になり、それぞれ、単行本になっている。

「しるえとく」は、知床の話で、ポナペに同行した若者たちが活躍している。50年がたち、若者たちは、それぞれ、実力者になったり、行方不明になったりしている。そして、知床は娘の潮美が流氷の下からの水中レポートでブレイクした。

「アラスカ夏物語」は、アラスカのカトマイ国立公園の羆と自然の話で、僕も出てきて活躍?している。

※アラスカも、しるえとくも、アマゾンで¥1 だった。良き時代、極楽時代のテレビ製作ノンフィクションとして、絶対に面白い。

そうだったのだ!今気づいた。山中さんは、ナン・マタールでノンフィクションを書くつもりだったので、僕がオムニに写真を出すのを止めたかったのだ。そのように、言ってくれれば、よかったのに。申し訳ないことをしてしまった。