Clik here to view.

ダイビング・ワールド 76ー2

Clik here to view.

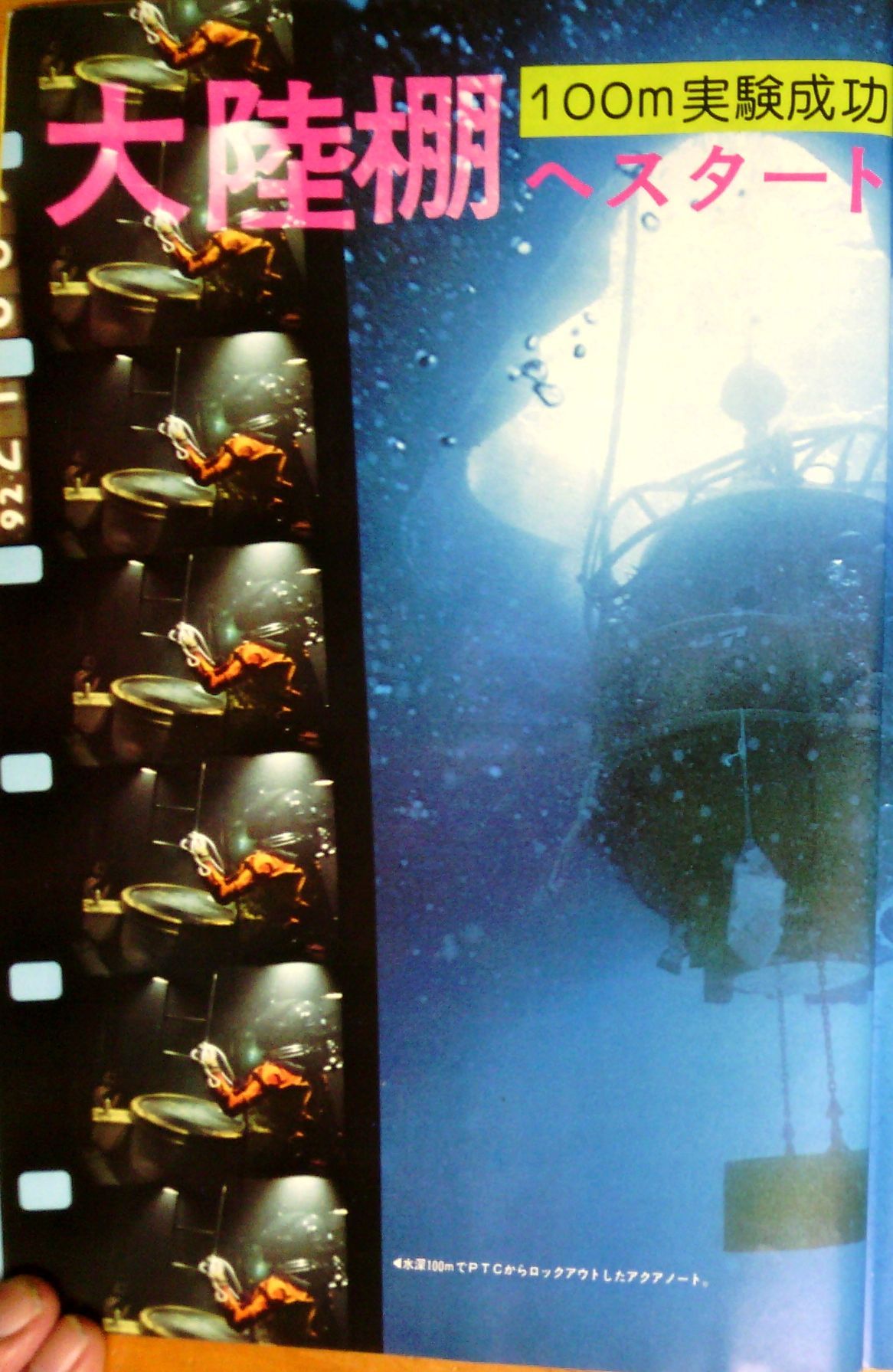

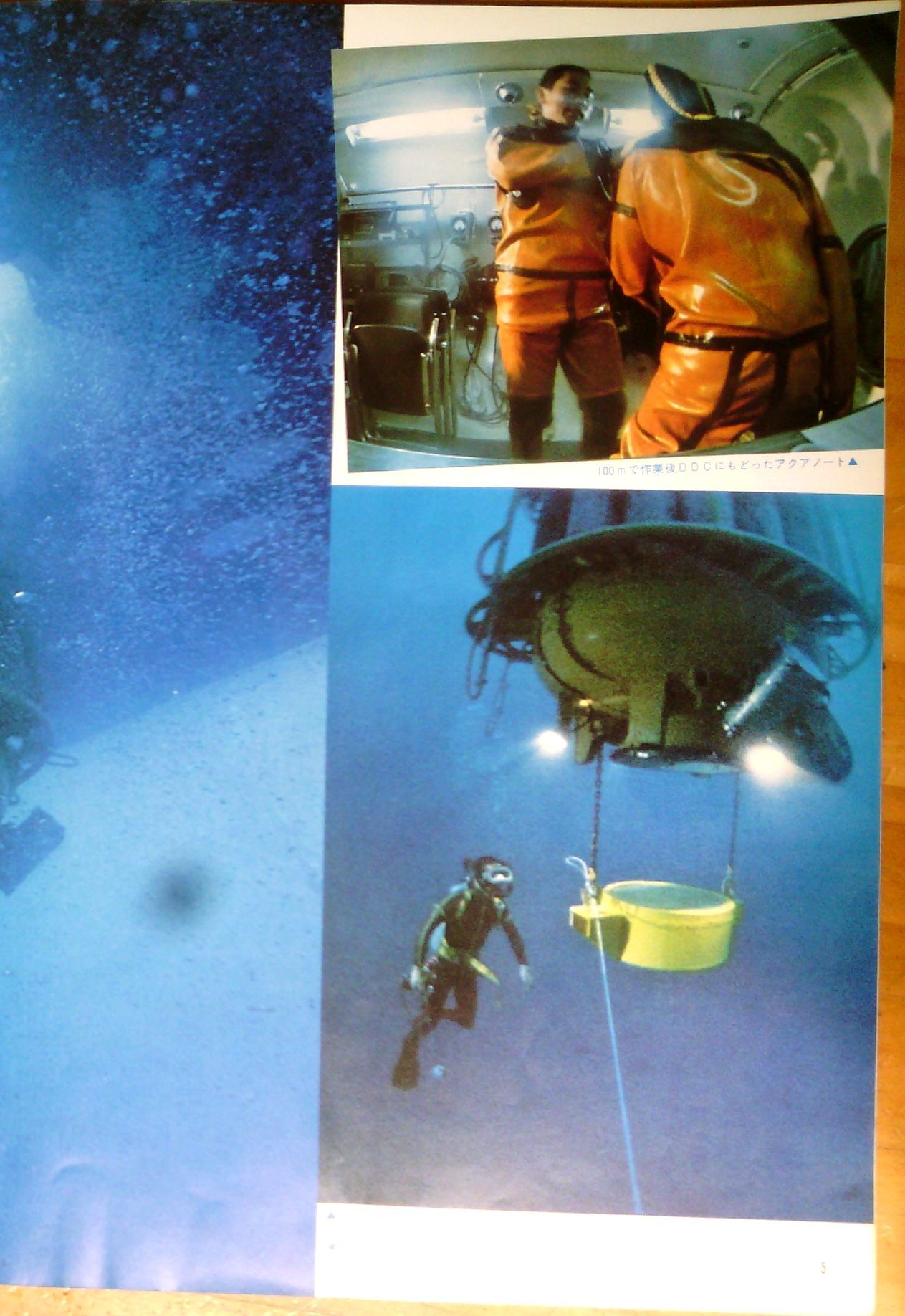

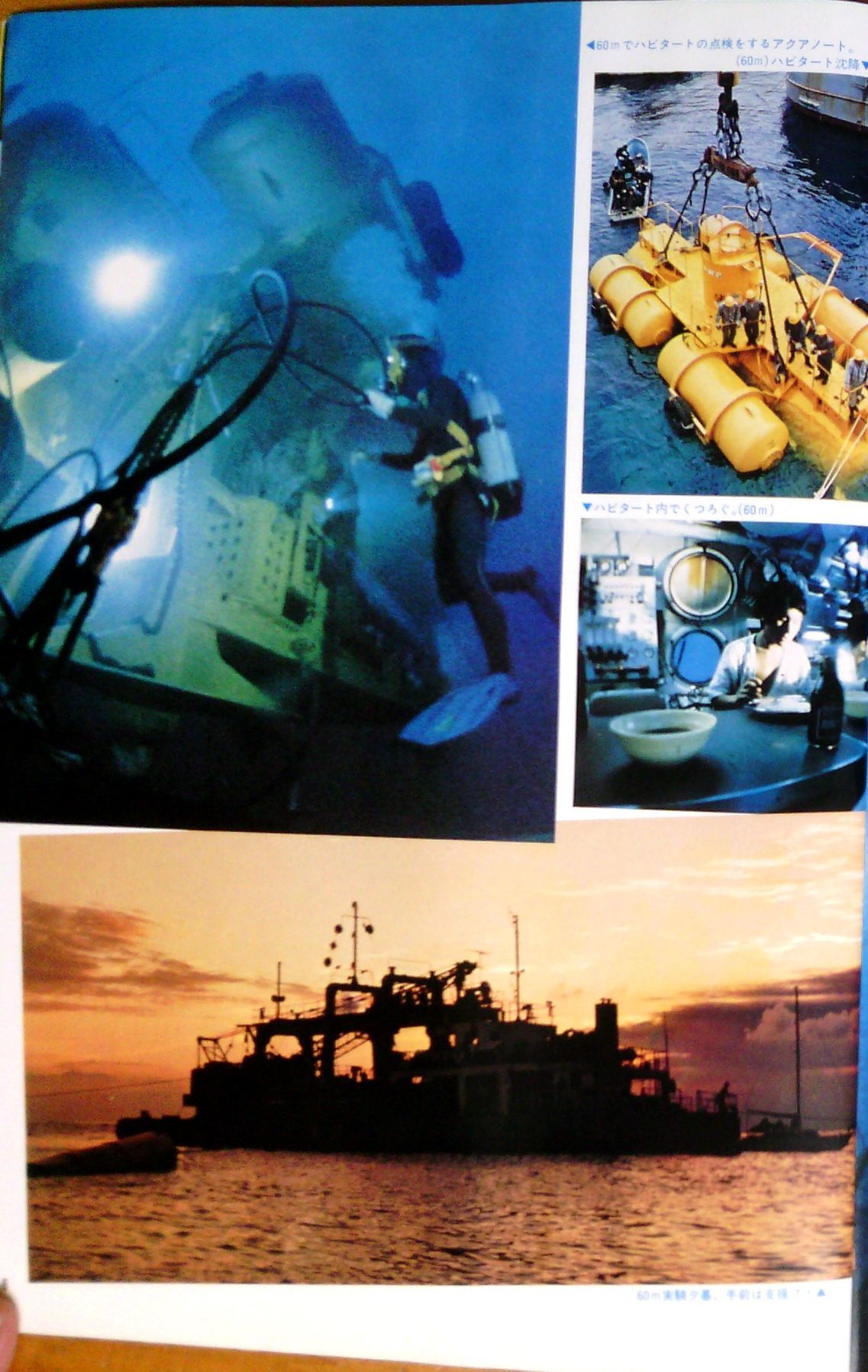

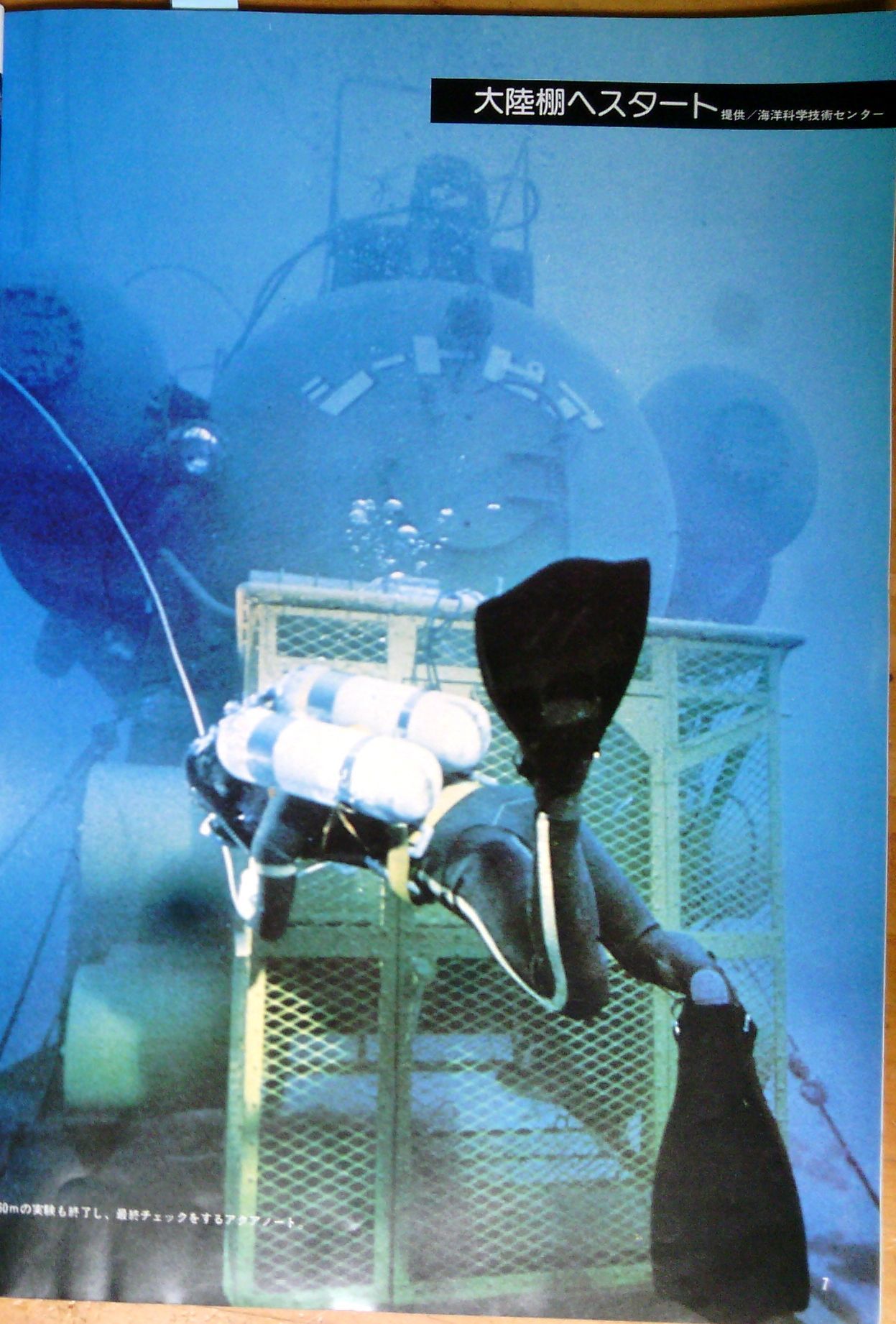

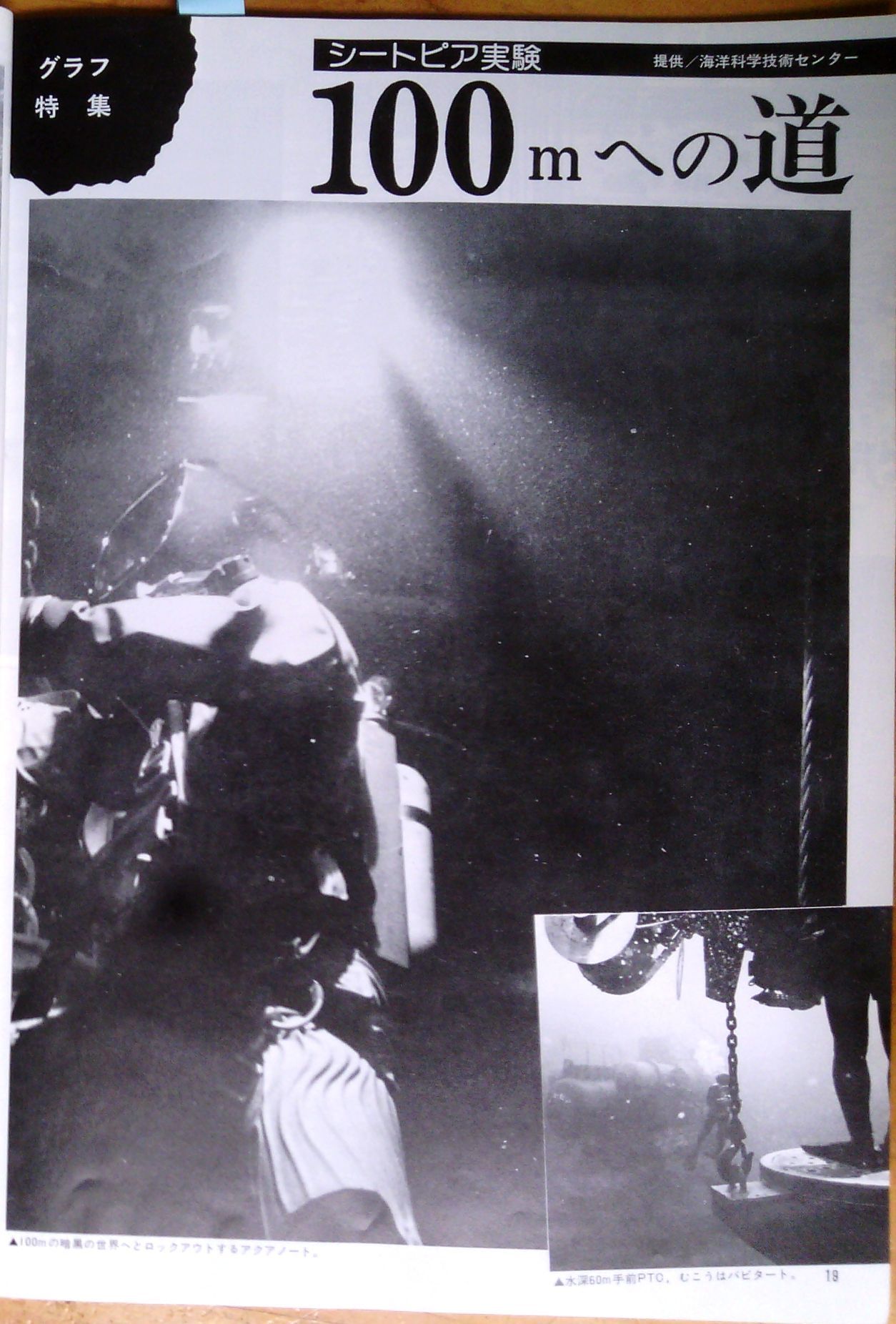

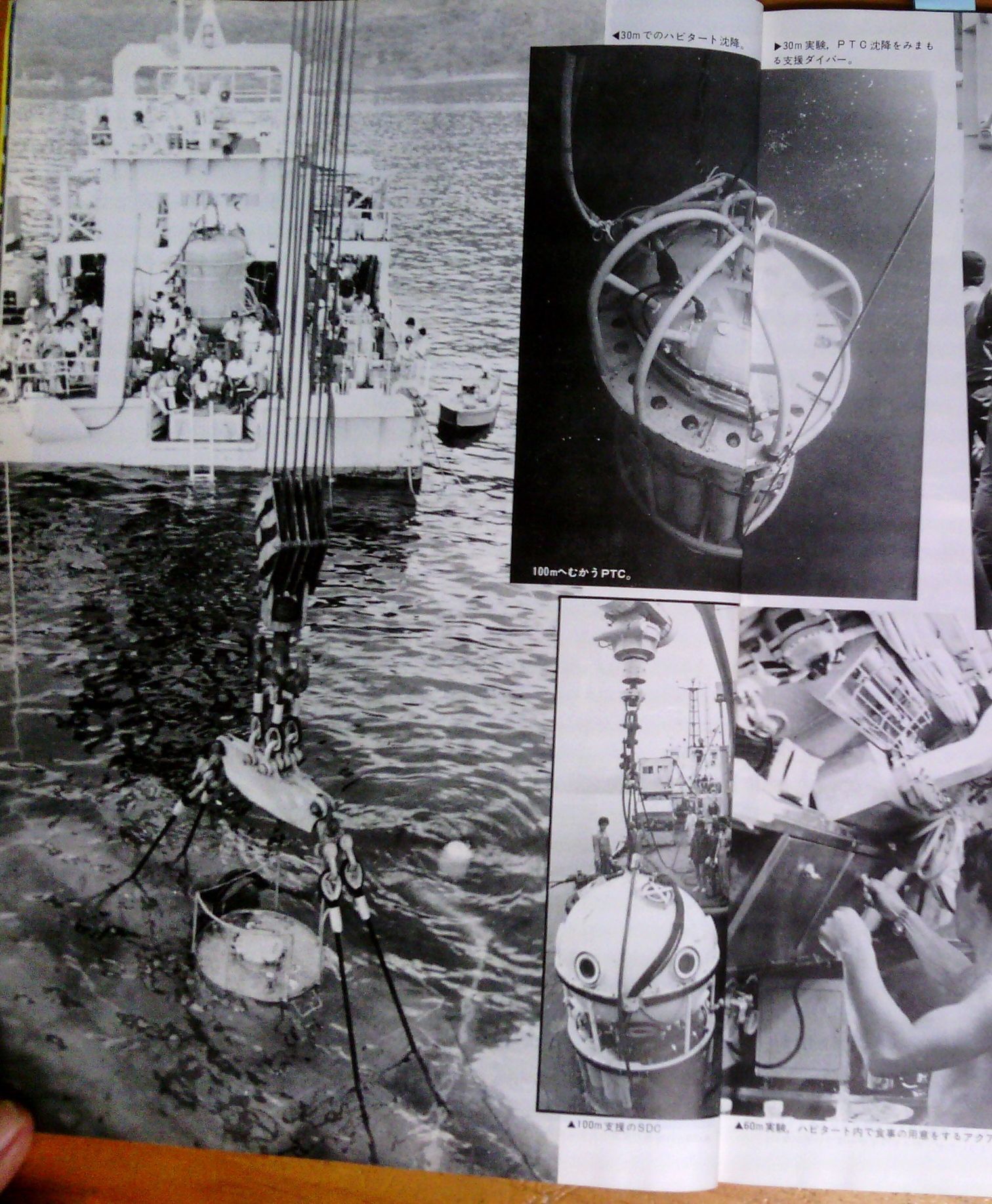

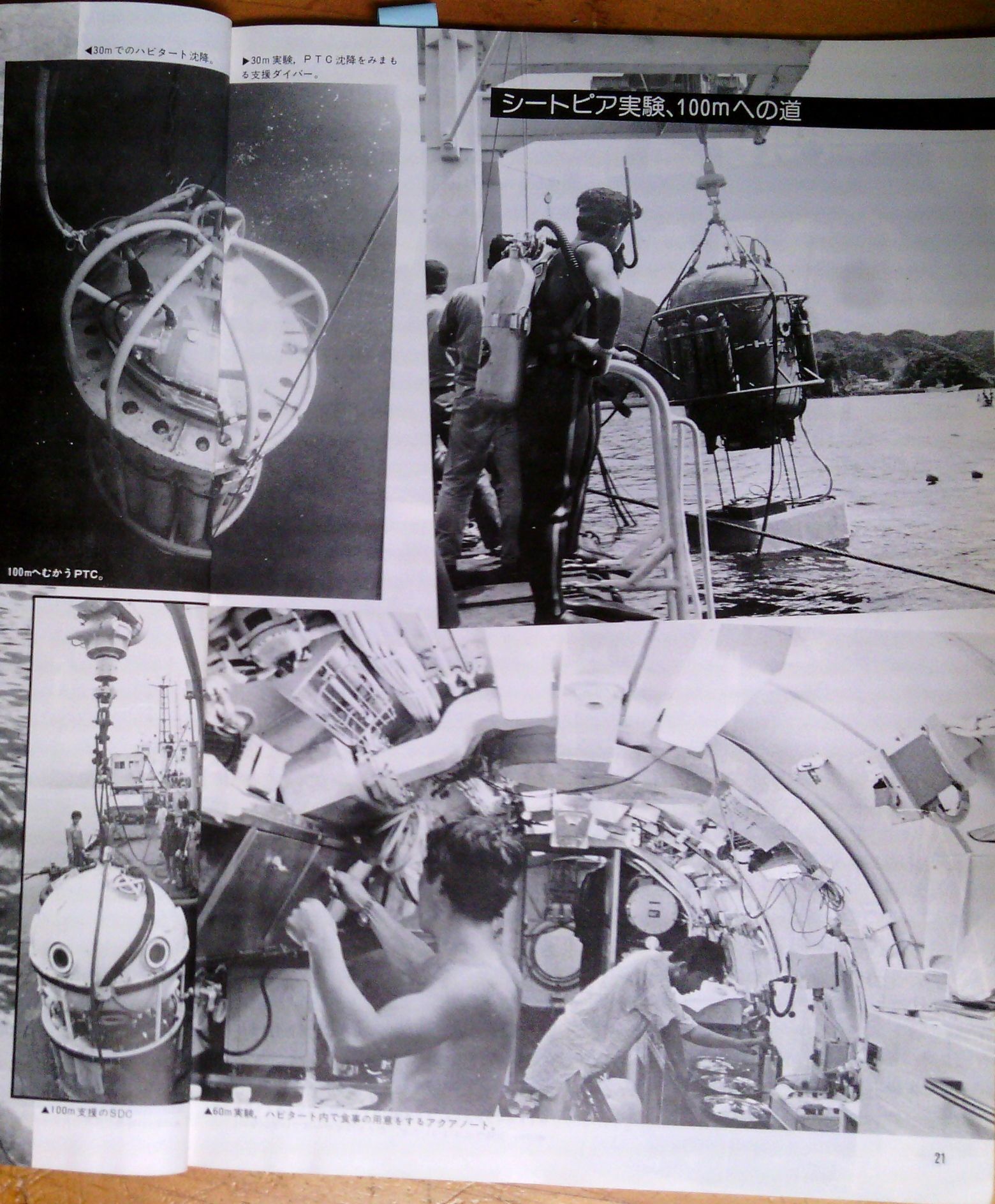

シートピアは、ここまで、30m、60mの実験に使っていたハビタット(海底居住基地)を捨てた。真上に支援ブイを置かなければならないし、そのブイが金食い虫だし、荒天などによる危険もある。船の上、デッキの上の圧力室(DDC)と海底に降りていく圧力室(PTC)で潜ることのなった。だから、プロジェクトのタイトルもシートピアでは、なくなった。言ったら悪いけれど、海底居住などは、クストーにのせられた夢なのだ。後になって思えば、ダイバーによる、有人の海中開発も夢なのだ。

しかし、1950年代から、1980年まで人類は海に対する夢をダイバーたちと共有し、僕たちはその夢の中に生きることができた。

Clik here to view.

Clik here to view.

Clik here to view.

Clik here to view.

Clik here to view.

Clik here to view.

Clik here to view.

Clik here to view.

Clik here to view.

同じようなことをそのころに記憶、関心のある人は誰でも思い出すことができるわけだ。

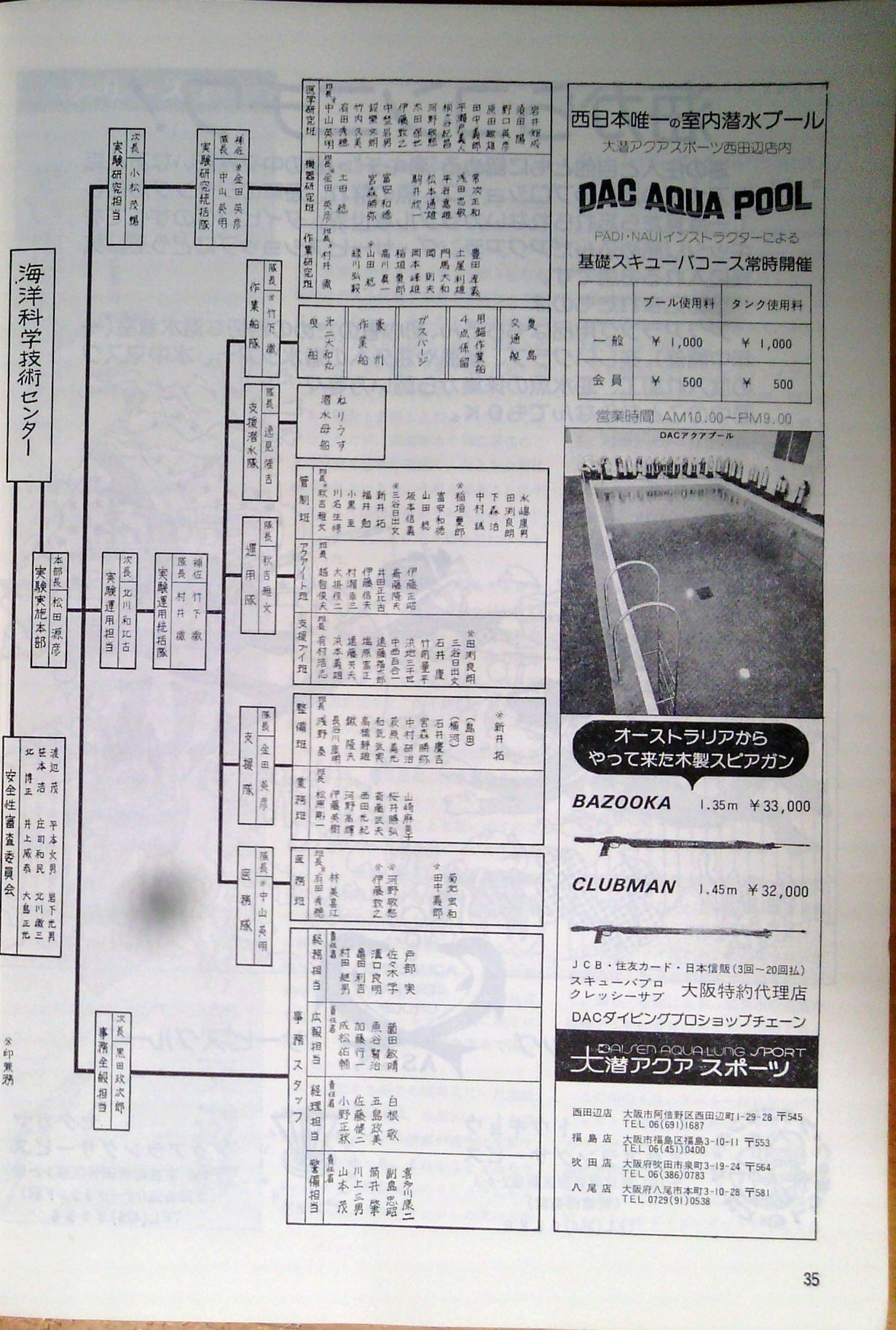

このプロジェクトのヒエラルキーもわかる。

競技会などの紹介でも、僕は、こういう表を大事に乗せている。そのためにこんなことをしているのだ、といってもいい。

そういう意味で、第一級の資料だ。

まず、松源先生、このプロジェクトで一番偉い人だ。海上自衛隊横須賀地区病院の院長先生だった。

次に村井さん、この項の筆者でもある。もと、横須賀の水中処分隊の隊長である。

そして、竹下徹さん、東京水産大学潜水部を一緒に創った大事な先輩だ。竹下さんも水中処分隊の隊長だった。

そして、アクアノート、100mに行くチームだが、潜水部の後輩、僕がコーチをしていた時の、第13代の大掛君が入っている。30mのシートピアの時には、やはり後輩の横尾君が、60mの時には、大掛君の同期の奥川君が海の世界に何か書いているが、ここでは、抜けている。

本文で村井さんが、書いているが、30m、60mのときには、支援会社など、外の人が、多かったが、次第にプロパーに絞っていったこと、そして、この表は、シートピアなどを含めた、かかわった人全てではなくて、この100mに直接関わったスタッフということだ。僕も、今見直して、あの人はリストにいないけど、どうしたのだろうとか、思う部分が多い。

その後、スガ・マリン・メカニックの専属フリー(おかしな言葉だが、準社員、客分とでも言おうか)になる、新井拓、1980年に釜石湾口防波堤工事で、混合ガス潜水をやったとき、手伝ってもらった、田淵君の名前が入っている。2017年にシンポジウムで講演してもらい、ダイビングの歴史の執筆をお願いしている山田さんもはいっている。

ともあれ、潜水科学協会から、海中開発技術協会に、そして、海洋科学技術センター、シートピアから、海洋研究開発機構に移り変わっていく過程が、日本のダイビングの歴史の主要部分、柱である。書きたいけれど、書けるかどうか。

Clik here to view.

そして、1975、1976年ごろは、日本のダイビングが一番ハチャメチャなフロンティア時代。チャレンジの時代だった。死ぬことは嫌だったし、人を自分の間違いで死なせてしまうなど、耐えられなかったが、若かった。若さは全てを是定してしまう。海底居住、なんてバカなことを国を挙げてやっているのだ。海底に居住してどうする。人間に鰓を着けて、海に還ってどうするんだ。

そんな時代、そんな気分で書いたと同じものが、60歳過ぎて書けるか?

出来れば、後に書いたニッポン潜水グラフィティと、比べ読みしてください。

そんなこと,そして、この時代を書きたかったので、なにがなんでも、この試みがしたかったのです。

Clik here to view.

Clik here to view.

Clik here to view.

Clik here to view.