ダイビングの歴史 72

海の世界 1974ー7月 の2

お世話になった人、またこの方はどういうキャリア何だろうと知りたい。ご自分で書かれたものがあれば、それが確実で良い。もしかしたら、自慢もあり、大きく書くことも多々あるが、それでも、資料としては役に立つ。

潜水技術パイオニアの苦労と誇り 菅原久一

僕とか後藤道夫の師匠であった、僕の場合はすこし屈折しているけれど、菅原久一さん、潜水研究所という、おそらく日本で初のスクーバダイビングショップを始めた。僕の「ニッポン潜水グラフィティ」にもページをとって書いている。

職業軍人、それもパラシュート部隊だから、今でいうレンジャーの草分けだ。27歳、空のダイビングから海のダイビングに転じたと書いている。

仙台の産と聞いていたので、ヘルメットダイバーになって、三陸のアワビでも採っていた、酒癖が悪い人で、酔うと密漁で生計を立てたといわれていたので、三陸のアワビ方思っていたら有明海でタイラギを採っていた。

旧海軍の伏竜の潜水機を入手してノックダウンして新しいものをつくろうとしたというが、つくったものは、伏竜とはだいぶちがったものだったと思う。東亜潜水機潜水でPー1型(ポータブルと言う意味)というリブリーザをつくったのが昭和26年、27年だったという。ディーツ博士が日本にアクアラングを紹介するのが1953年、昭和28年であるから、pー1型の方が1ー2年早い。

僕が菅原久一さんと知り合うのは、大学3年生、お茶の水にあった潜水研究所をたずねた時だから、1958年だが、その前年、1957年に潜水科学協会ができ、菅原さんは、その中心人物だから、そのときも顔を見ている。

菅原さん

日本最大、最悲惨な海難事故である洞爺丸の遭難が1954年、昭和29年、菅原さんは、ダブルタンクを担いで捜索に参加している。

ヘルメットダイバーの中に混じって潜水したが仕事のじゃまになるばかりだったと書いている。この時は東亜潜水機に居て、その準備と送り出しにたいへんだったと、東亜潜水機の社員に聞いている。1953年に日本にアクアラングが来て、直ぐに菅原さんは東亜潜水機でダブルタンクを組み立てたのだ。レギュレーターを作ったかどうかは、定かではない。その1954年から56年の間に菅原さんは東亜潜水機を辞めている。

円満退社ではなく、会社乗っ取りのクーデターの失敗の結果だったという。だから、海の世界には、東亜潜水機をやめた経緯、日にちなどは書かれていない。

僕は菅原さん等が作った潜水科学協会の学生会員第一号であったので、協会では、後藤道夫とともに、菅原久一さんの弟子のようなつもりだった。そして、大学を卒業して、1959年昭和34年、東亜潜水機に入社する。仕事場で、座った作業台は菅原久一さんが使っていた、Pー1型を組み立てた台であった。しかし、そのPー1型は陰も形もなかった。

P-1型とほぼ時を同じくして、ニッセン式という、過酸化水素、オキシフルで酸素を発生させるという、とんでもない潜水機が開発された。その写真はある。山下弥総左衛門の潜水読本によれば、「戦争末期に神奈川県久里浜を演習場として分隊訓練まで行った水際特攻兵器「伏竜」からヒントを得たものだという。本器の特色は、過酸化水素の補給だけで一回一時間近く潜ることができ、重量は12キロでこれを背中に背負い、水深20mぐらいまでを活動範囲とする。

1953年6月、神田のYMCAプールで実験された。

旧陸軍工科学校出身の米良勅夫氏をリーダーとして、元海軍技術大尉、中尉などのグループ5人が3年がかりで作り上げたものである。」

菅原久一によれば、「そのころ日潜式という薬品による酸素発生装置によるものがやはりポータブル潜水機として量産されたが、実演ダイバーのあいつぐ死亡事故でまもなくストップした。」とあるが、本当に死亡事故が相次いだのだろうか。あいつが無くても、死亡事故がおこったことは、容易に想定できる。一度だけ、それも切れ端、部品のようなものだったが、神奈川県水産試験場でニッセン式を見たことがある。後に、これが残っていないかと、神奈川県の工藤孝浩氏にたのんでさがしてもらったが、捨ててしまったらしいと言うことだった。

菅原さんのPー1型であるが、「事故が起きずに終息したのがせめてもの救いであった」という結末しか書いていない。

p-1 型 ポータブル1型 僕が東亜に入ったときは影も形もなかった。

これも山下弥総左衛門の潜水読本に、東亜潜水機のカタログ、説明書からの転記と思われる記載がある。写真を見ると、コンスタントボリューム型(服内に空気を入れられる)ドライスーツを着て、フィンを着けている。背中に背負っている本体は、呼吸袋、炭酸ガス吸収筒(苛性ソーダを入れたらしい)酸素ボンベで構成されていて、イタリアのオキシラングの形に近い。そのオキシラングについてだが、これについて、「数年前、我が国でも伊海軍のかっての純酸素潜水器が輸入され、ラング潜水器よりも、軽量廉価で泡がでないため、スピアフィッシングや密漁に最適とされたが、死亡事故続出でストップとなった。」これは、ロスカンのブルーカード、後にNAUIを輸入した、クレッシイの田中さんが輸入したもので、田中さんの縁者が死亡事故を起こしたことを聞いている。田口君が生きているのは、これを使わなかったためか?

田中さんが草分け時代の日本のダイビング界に果たした役割は菅原久一さんに並ぶもので、田中さんの系列が、クレッシイ、NAUIであり、田口君である。

それはそれとして、菅原さんのP-1型も、ニッセン式も、伏竜特攻潜水機をプロトタイプとしている。ニッセン式もP-1も使い物にならなかったが、伏竜は特攻としての成否は別として、潜水機としては使い物になった。これも死亡事故多発というが、それは、この時代のスクーバの宿命であったのだと思う。ニッセン式もpー1型も伏竜から得たヒントは、ホースに拘束されない、スクーバであったということ。ポータブル、つまりスクーバのことである。

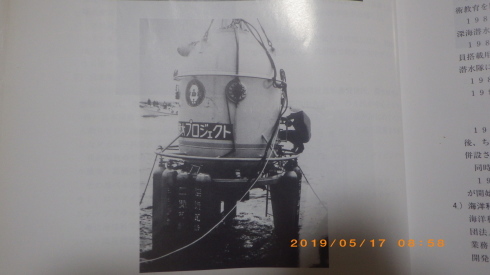

深海開発の研究にも着手

「われわれも200mに挑むべく四社共同でSDC「たいりくだな号」を製作し、医学陣梨本博士グループの指導のもと訓練に入り、43年8月(1968)伊東沖60m実験となったが、わずかな浮力計算の違いから6トンの巨体が手鞠のように海底からブローアップ、次いで墜落を猛烈に繰り返し、手の着けようがないとはこのことかと衝撃の失敗を喫した。内部の3人のダイバーは、一人は潜水機なしでハッチから吹き出され、一人は会ばれるチャンバーから捜索に往復し、一人は内部機器の操作にしがみつき、海底との往復4回にしてようやくとりしずめたが幸いに訓練のおかげで人命事故には至らなかった。」

四社共同とは、旭潜研、横浜潜水衣具、潜水研究所 中村鉄工で、東亜潜水機除外である。もしも、東亜潜水機が入っていたならば、僕もこのグループに入っていただろうし、危機一髪のダイバーになっていて、命を落とすか、生き残ってこのことを書いていただろう。

レジャースポーツ潜水について

「水中銃は駄目なんて老人のようなこといわずに、発想を転換し、ゴルフ場造成よろしく、スピアフィッシングセンターを公海底に造成し、しぶといゲームフィッシュを養成してスリリングな技を競ってはどうだろうか。漁民のためだけに海があるはずはないから、妨害にならぬやりかたは工夫次第でなかろうか」菅原さんは、レジャーダイビングが仕事であったことはなく、横から野次をいれているだけのことだった。

漁場調査に捧げた潜水1800時間

稲葉繁雄

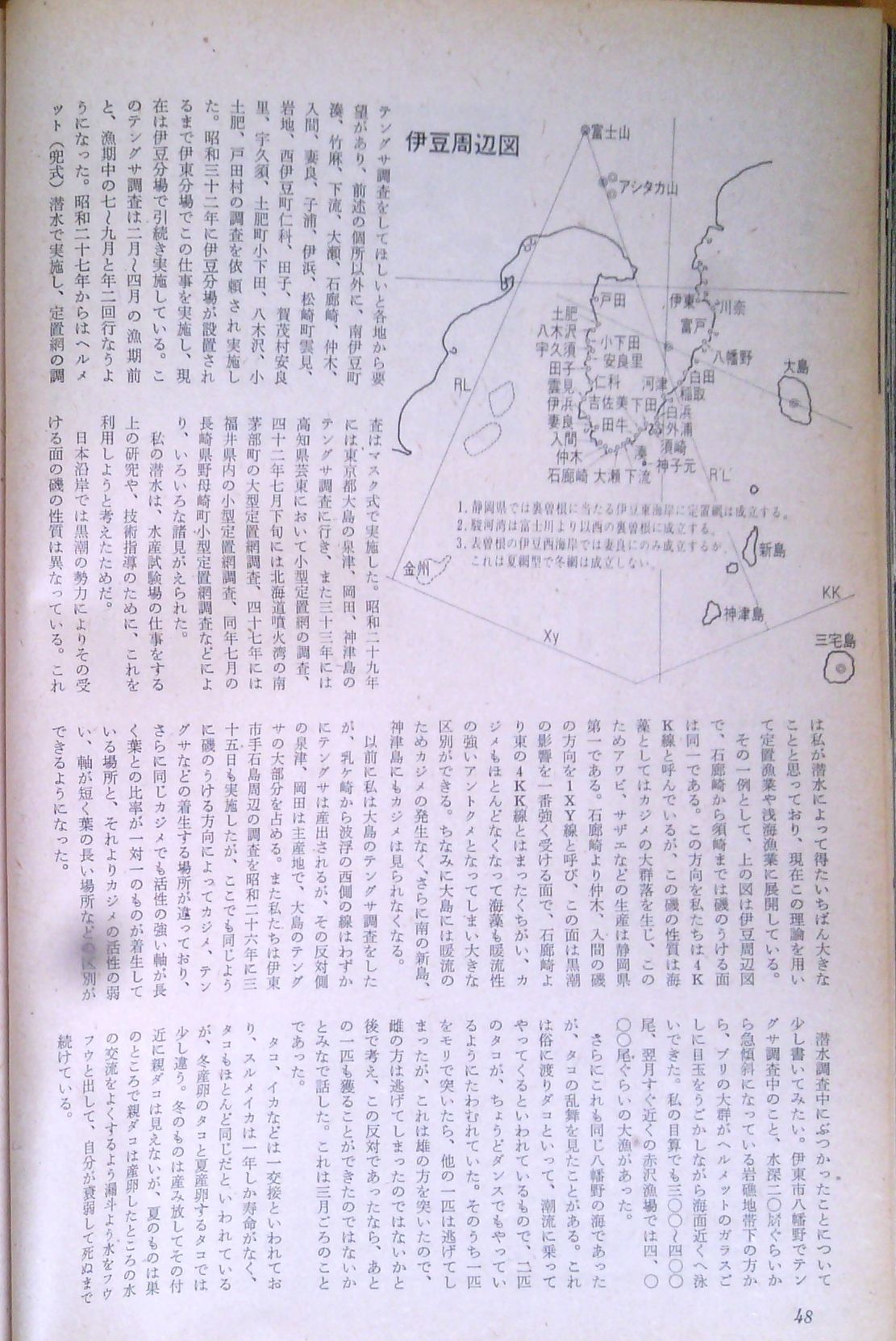

マスク式潜水(大串式ー山本式)での定置網調査潜水を確立した三浦定之助先輩の弟子で、僕がお目にかかった時は、静岡水産試験場、伊東分譲におられた。

大串式マスクの実習は15日間で、第15日は潜水病療法、ふかしの実習で、水深は37。5mとある。第二期講習で同じプログラムをヘルメット式でやり、第三期として50ー60mを5日間続ける。

使用する潜水機も昭和31年(1956)頃からスクーバになり、34(1959)年からは漁業者に講習の対象を広げた。

たしか、1965年頃だったろうか、僕はその伊東で行われる漁業者の講習に講師として呼ばれてお話をしたことがある。夜は稲葉さんの自宅に泊めていただいて、お話をうかがった。

稲葉さんが潜水病 減圧症にかかった時のお話も聞いた。定置網の潜水で深く潜り、ふかしがすこし足りなかった。当時の減圧症は、たいてい、海況が悪くなったとか、体調がわるくなったとかで、ふかしを短めに切り上げた時に起こっている。

調子が悪かったけれど、寝れば治ると思って横になり、眠って朝起きて、トイレに行き小便がでない。それからどんどん症状が悪化していき、

最終的には慶応病院の植田教授の診断で再度ふかし療法をしてなおしたと言う話を聞いた。これも、減圧症の症例としては典型的なもので、伊豆大島の大沼君も秋の浜で潜り、同じように小便がでなくなり、半身不随になり、これは江原病院で再圧治療で、治した。

減圧症のことは別として、現在水産研究者、漁業者に対する潜水指導は行われていない。Cカードをとって、高圧則の潜水士をとればそれで終了である。いわゆるCカードが、そして、高圧則の国家試験がどのようなものであるかを考えると、寒いものがあり、日本水中科学協会では、プライマリーコースをそれに当てていたが、それも途絶えている。

自分にできること、として、海洋大学の潜水部、東大の海洋調査探検部の指導をしている。CカードはCカードとして、海洋調査のためのローカルルールを作らせようとしている。お仕着せのルールではなく、自分たちで考え、経験によって磨かれていくルールを作らせたい。今、ちょうどその作業中である。

魚たちに自然の摂理を教えられ 安田富士郎

研究者でありダイバーであり、魚類図鑑をはじめとして、魚についての一般向けの著書も残しておられる。沖縄の波の上のホテルで同宿する機会があり、親しくお話ししたことがある。

亡くなられたと聞いていたので、ウイキで調べたら、1931ー1982 とある。なくなられていたことを確認した。

レンズで追い続けた海中美 伊藤則美

「どるふぃん」の1960年ごろの表紙を撮っておられたのだが、正直言って、僕には理解できない作品だった。

ルックスの良い人で、ルックスは舘石さんに勝っていた。「海のグルッペ」というお店、グループも主催していた。

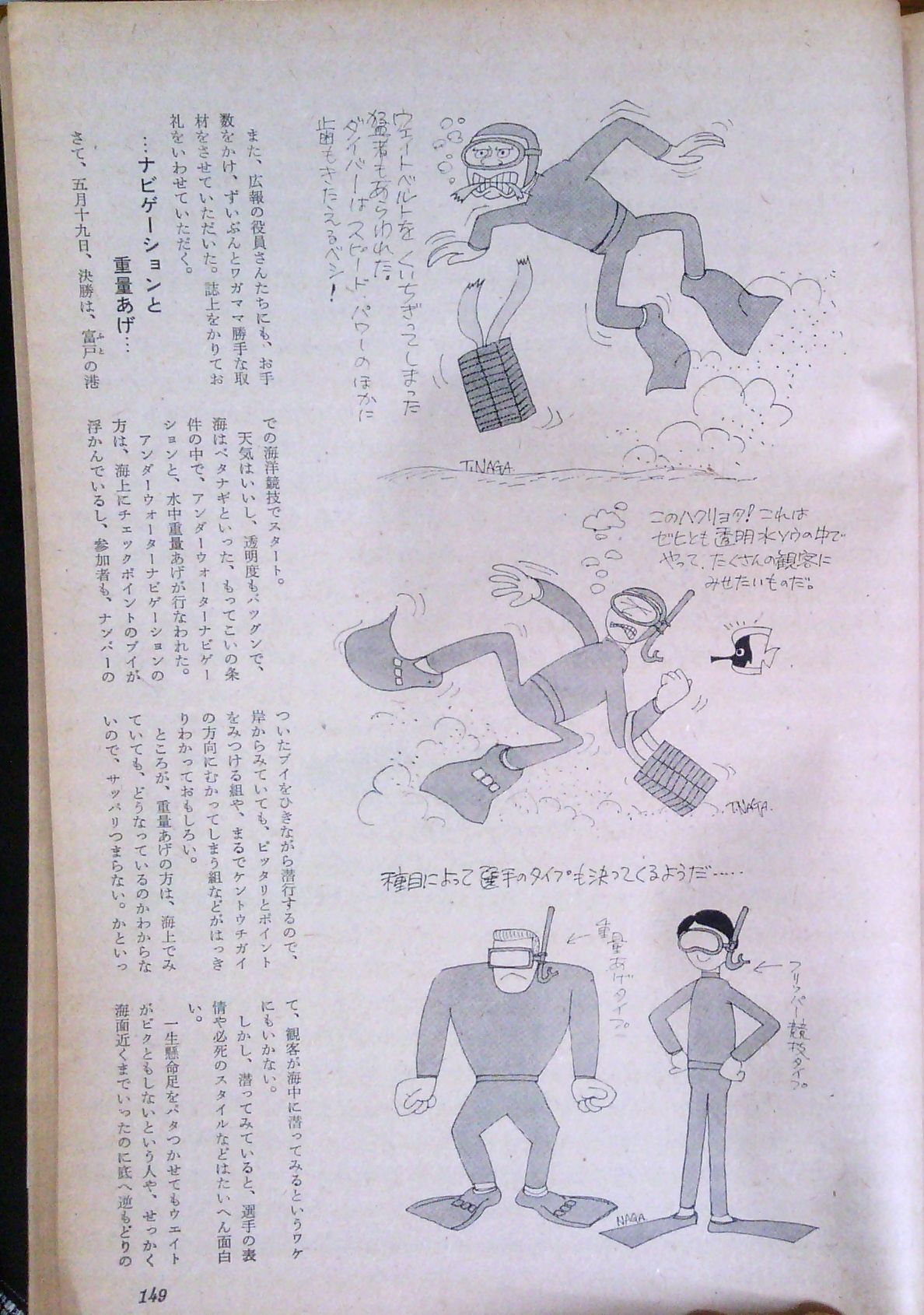

スピードとパワーを競った2日間

伊豆海洋公園で二日間にわたって行った第七回 全日本水中スポーツ選手権大会。水中スポーツ大会として、このあたりからが最盛期をむかえる。そのころのスポーツダイバーは、ある意味野人の集まりで、永原さんのような、非ダイバーが斜めの視点からみるとこうなる。一面、わかりやすくよくとらえている。書かれたときは、あんまり愉快ではなかったが、今見返すと、グラビアなどよりも、よくわかる。

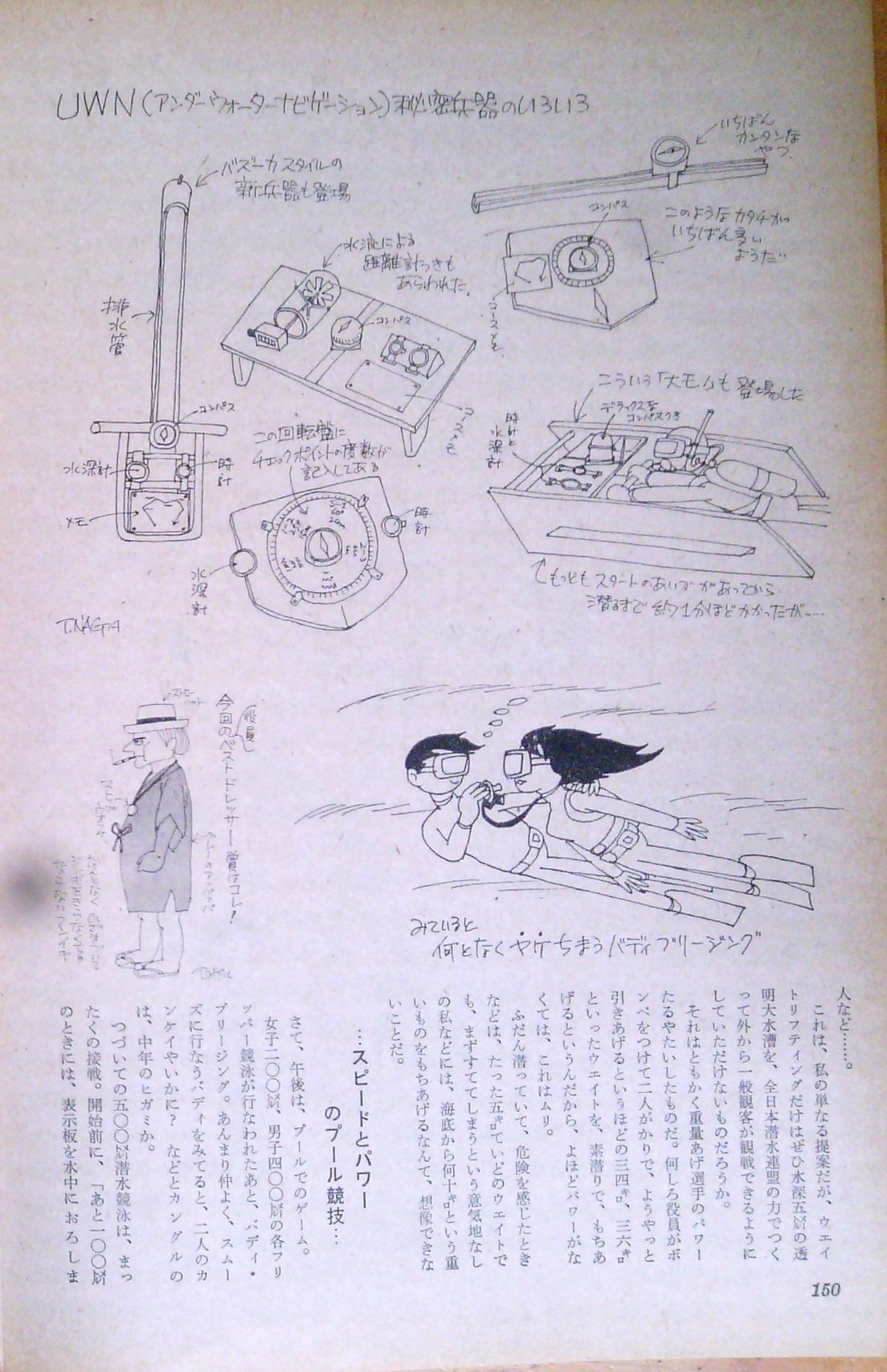

軌道に乗る新しい潜水スポーツUWN

鐘と太鼓ではやし立てて、なんとか水中スポーツにしようとしていたアンダーウォーターナビゲーションのすべてである。

残念なことに鐘と太鼓を叩かなくなったら、消えてしまったが、1970年代のダイビングが達成した一つの成果だと思う。