4月27日に始まった10日間のゴールデン連休は、今日、5月6日に終了する。

4月28日には、お台場の撮影調査、1日令和初の辰巳国際水泳場でのスキンダイビング練習会、4日、5日の恒例のダイビングツアー、忙しいと言うべきか、充実していて、

5月3日にはお台場調査のブログを書き上げたが、ネットに載せる時間が無かった。3時間、半日かかるのだ。

今、4日、5日のツアーのことを書いているので、まず28日のお台場を載せないと、順不同になってしまう。次に4日5日のツアーを載せる。

☆お台場調査継続について

お台場で潜水調査するためには、東京都港湾局海上公園係、海上保安部航行安全課に許可の申請を行い、港湾局の管理課に行事届けを出さなければならない。港湾局へは、申請と許可書の受け取りで2回、保安部の方は、申請と修正、そして受け取りと3回は足を運ぶ。そして、その前に海上公園の事実上の管理をしている埠頭株式会社、元埠頭公社にスケジュール調整の連絡、お願いをする。これを毎月やるのは、無理なので、六ヶ月に一度やる。

めんどうで、たいへんと思っていたが、今回はこれに助けられた。そして、考えてみれば、これは、ダイビングに必要なことなのだ。

来年2020年、東京オリンピックがあり、その中のトライアスロン競技の水泳部分がお台場で行われる。なにも、お台場でやらなくても、誘致に懸命だった横浜でやっても良いし、どうしても東京にこだわるならば、伊豆大島でやっても、東京である。

とはいうものの、僕らが1994年に、東京ベイクリーンアップ大作戦をお台場の海で始めたときのキャッチフレーズは「東京港お台場を子供たちが泳げる海に、」であったのだから、そこでオリンピックのトライアスロンがおこなわれること、喜ばなくてはいけない。

ところで、お台場でトライアスロンをやるためには、大腸菌数の問題とかいろいろたいへんな条件があり、このことについては、このブログで何回も書いているので、ここでは省略するが、オリンピックをやるについては、2020年はともかく、その一年前の2019年も、お台場では、オリンピック関係の行事以外は、すべて禁止になるという噂がながれた。

ぼくらが20年間も潜って、お台場の海の調査をしているからこそ、、大腸菌数は別として、海底のヘドロから発生する硫化水素が泳ぐ人体には別状ないことが証明されているようなものだし、「お台場を泳げる海に」というキャッチフレーズもオリンピックに沿うものだ。

それに東京都の環境局、港湾局、オリパラ委員会にお台場の調査結果報告書などを差し上げて資料にしてもらっているのに、禁止など納得ができない。別に噂だけなのだろう、とまず、埠頭株式会社にスケジュールの調整をおねがいした。やはり、今年は難しいようだという。そこで、これまで資料を送ったところなど何カ所かに、僕らの調査がオリンピックを行う上に置いても、またその事後についても役に立つ調査であることをアッピールした。その上で、申請を行うところ各所にこちらの案、スケジュールを提出して、お願いをした。どこも、趣旨は十分に理解してくれて、なんとかやれる方向で考えてはくれるのだが、スケジュール、特に7月と8月の泳ぐシーズンで、日曜日については、決める権限がないので、困る状況だった。

最後に海保の申請カウンターで、日程の決定について決められずにこまっていると言うと、係りのyさんが奥の係長?らしい方に聞いてくれて、電話をかけてくれて、ここに相談して決めなさいと教えてくれた、オリパラ組織委員会の会場整備の担当の方に電話した。もしかしたら、東京都のオリパラ委員会との連携があったのか、僕らの趣意は理解していただけて、場所と時間(スケジュール)の調整で、僕らの調査場所が、お台場の隅のコーナーであり、トライアスロンが泳ぐ中心部からは離れていること、などを理解していただけて、ようやく、決定することができた。

☆監視用ゴムボートについて

今回から、監視用のゴムボートが新しくなった。お台場は、東京港の港湾区域にあるから潜水する為には、監視船を浮かべなければできない。

監視船といっても、僕たちのダイビング区域は水深、1m前後の磯場である。スクリューの付いているような船、ボートは、入ってこられない。ゴムボート以外に安全のための監視船は考えられない。説明して、ゴムボートで良いことにさせてもらっている。

1990年代、初代の監視船は、ニュージーランドで買ってきた、ゴムボート風のカヌーで、これは気に入っていたし、漕いで遊ぶにもよかったのだが、特別なゴムを使っているとかで、補修が難しかった。そして、2006年に「海と渚美化推進機構」という水産庁の外郭法人の助成をいただいたときに、アキレスのゴムボートを買った。2006年から2018年だから、12年、さすがに寿命がきた。穴はゴムを貼り付けて補修したが、全体の縫い目、継ぎ目から細かい気泡になって漏れ出るのは、もはや修理不能になった。1時間以上浮いて居られない状態。これでは監視船のための救助ボートが必要である。新しいボートを買わねば。

何でもとにっく、アマゾンだ。見ると、中国製で2万円前後のものがある。お台場で浮かしているだけなのだから、これでも何とかなるだろう。

しかし、やはり、しっかり長持ちするボートがほしい。アキレスが良い。

アキレスの一番小さいゴムボートは7万2千円する。

僕たちの潜水調査は、本当に純然たるボランティアというか、個人の行動であり、会費1000円プラスタンク空気代をそれぞれが負担している。主催する日本水中科学協会は累積赤字300万、最近、助成金もいただいていない。

むかし、調査会社をやっていた頃ならばゴムボートは調査機材だったけれど、引退して久しい。

スポンサーを探さなければ、探すといっても、とりあえずは親しくさせていただいている企業、それもダイビング業界以外、心当たりは一件だけ、テプラ、ポメラの「キングジム」だ。テプラはご存じの人も多いだろう。貼り付けるネームタグで、僕はダイビング機材のほとんどに貼り付けている。ポメラは今、この原稿を片手で持ち、片手でキーボードを叩いているテキストライターだ。

その他、バインダー類はメインの商品だし、文具の類、オフィス器具はすべてある。電子メモパッド、ブギーボードとかも使ってみたい。

宮本社長は、慶良間、沖縄に何度がご一緒したお客様だ。

キングジムは快く、ゴムボート代金を寄付してくれた。

さて、ゴムボートには、キングジムのマークを取り付けたい。宣伝用のステッカーが無いか、あればくださいとお願いしたが、ゴムボート貼り付けるようなものはない、とのこと。別になにも貼らなくても良い。単なる寄付で良いと言ってくださったが、それではこちらの気が済まない。

そういうものを作ることについて、才能がある尾島さん(中心的なメンバー)に工夫製作をお願いした。

ロゴマークを拡大プリンとして、パウチッコに入れて、それを国際信号旗 A 旗を形どった信号板 の下に並べた。なかなか格好が良い。

この赤い小さなゴムボートは、波のある海にこぎ出して釣りなどをしたら遭難必至であるが、お台場でのダイバー監視艇としては最高だ。小さくて軽いし、畳んでバックに入れて、車に積み易い。そして小さいだけに船縁が低いのだが、救助の場合、低い方が引き上げやすい。

僕たちの潜っている場所は、水深が1,5mぐらい。8mも泳げば、背の立つところに来てしまうので、これまで24年間このゴムボートによる救助は行われたことがないが、お台場で遊ぶウインドサーフィンなどが接近しないようにとの見張りが目的なのだが、6月1日のベイクリーンアップ大作戦の時には、ダイバーが広く散るので、救助艇として活躍できるだろう。そのときは小さくて掴まりやすいボートだ。

☆28日お台場調査

28日当日のメンバーだが、東邦大学名誉教授の風呂田先生、東邦大学沿岸生態系研究センターの多留さん そして、僕と並んで主催者の尾島さん夫妻、科学未来館の三ツ橋さん、日本水中科学協会と海をつくる会を股にかけている小林さん、小林さんは僕の機材積み込みを手伝ってくれるため、事務所に来てくれた。そして、海をつくる会の山田さん、臼島さん

柏の葉の東大海洋研の 杉原奈保子 も今日は来てくれる。この東京港水中生物研究会は、日本水中科学協会が主催しているから、原則として、日本水中科学協会の会員でなければ、参加できないのだが、日本水中科学協会ができる前から、この会があり、船の科学館が主催していたようないきさつもあり、徹底はできないでいる。

幸いお天気は良くて、風も吹いていない。お台場は、波が立つことはないから、時化で中止と言うことはないが、雨が降っていたり、寒かったりするとめげる。

僕の右腕の痛みは整形外科にかよっているので、かなり良くはなっているけれど、完治には至っていない。

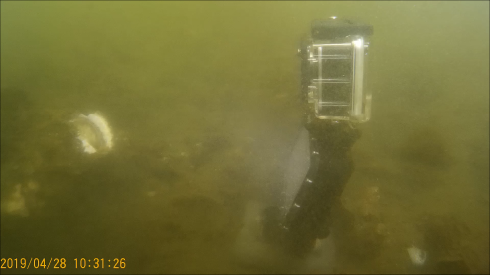

僕のこの日のテーマは、90個のLCDライトと組み合わせたカメラを設置して、カメラ前で、牡蠣を割って、カニ、ハゼを集めて撮影し、集まる様子、量を測ることだ。

カメラはSJ4000のブラック SJは、2台使っているので、 ボディの白と黒で区別している。

いつも三ツ橋に牡蠣の測定ライン(巻き尺)を引いてもらうのだが、毎度なので、小林さんにお願いした。いつもよりも少し深く、1,5mにとお願いした。

1020 潜水開始

水温16度

、いつものように、尾島さんにサポートしてもらって、水の中に這いこむ。カメラを二つ持って入る。右腕の故郷、痛みが続いているので苦労する。

それに、マスクが顔に合わない。常にはDWのラクーンを使っているのだが、もう一つこれもDWの新しいマスクを使ってみた。これは、顔に合わせて選んでいるので、一滴の水も入らない。ただし、顔に合えばなのだが、僕の顔には合わないのだが、あきらめきれていない。他の人の良い評判を聞くと試してみたくなる。

やはりダメだった。もう一度顔の寸法を測りなおさなくては、だめか。でもラクーンで合っているのだから、マスクを換える必要もないのだが。

それやこれやで、ラインの44m地点に、ラインのすぐ横にカメラを置く地点を決めた。

脚に着けたナイフで牡蠣を割って、その牡蠣をねらうようにカメラを置く。カメラの電源を入れて、廻し始める。割られた牡蠣の匂いで、すぐにカニが這いだしてくるはずなのだが、出てこない。

脚に着けたナイフの鞘にナイフを戻そうとするのだが、右手が痛むので、うまく鞘に収まらない。しっかり収めないと無くしてしまうので、sのまま、手に持っていることにする。

マスクの水漏れが辛いので、少し岸に寄り、膝立ちできるところで水面に顔を出す。

1034 マスクを直そうと頭をだす。

透視度はまばらだが、よいところで2m

1041誰かと平行に泳ぐ

海底の牡蠣の様子をラインに沿ってラインを写し込みながら撮影する。

なお、カメラは、Olympus TG4の上にウエアラブルカメラのSJ4000を着け、動画を撮っている。戻ってからこの動画映像をみながら、ノートを取っている。

この方法には、タイムインサートが必須である。

1043 手のひらをカメラの前に出したらホワイトバランスが変わった。一つの手段として有効か。

牡蠣の多い地点 浅い 浅い位置の水がきれいだ。透視度2mはあるだろう。

杭の列を通り過ぎてしまったので、少し探して、浅い位置から深くへ向かって見つける

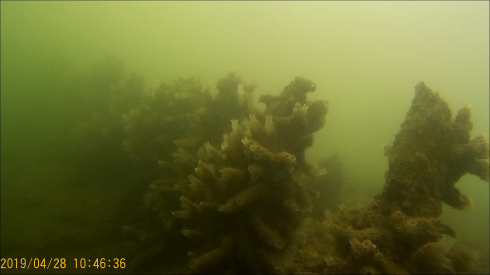

1046 杭の列の中間に到着

ユウレイぼやが密に育っている。

マハゼは全くいない

1047列の終わりに来て引き返す。

アカニシの卵

毎年4月には、杭のそばの砂地に小さい 3cmほどのマハゼが群れている位置なのにいない。どうしたのだろう。心配になってくる。今年はマハゼが遅れるのか?

1050小さいハゼを見た。 マハゼか?

ここで、「見た」というのはカメラで撮っている。

アゴハゼだろう。

1051 アカオビシマハゼがいた。

アカオビシマハゼの隣に小さなメバル

Olympus TG4のシャッターを何枚も押すが、あとから見ると、レンズの位置の差がどっちつかずになってしまう。

1053

お台場では引き延ばして使うようなこともなく、印刷物で大きく扱うこともないので、Olympus TG4をあきらめようかと毎度のように思う。

でもあきらめられないのは、カメラマンの性か。

角ブロックの位置 アカオビシマハゼ

振り返ると、カメラにリングLCDを付けて撮っている誰か、 臼島さん?

1058

引き返す

1101 マスクの調子が悪いのでもうち度、頭を出す。

1105 ランドマークにしている枕木 ここにメバルが居るはずなのにいない。メバルも、お台場全体で、あの小さなメバルが1個体だけなのか?サカナ探しの名人である尾島ママも、杭の列の1個体しか見ていない

1108 ラインエンドにきた。 ラインを回収しながら戻ろうかと思ったが、設置してあるカメラの回収があるので、二本の手、右手が痛い状態では無理、ライン回収は2回目の潜水にする事にして、ラインをたどって戻る。

1109カメラ回収

1112ラインの開始地点

砂地

1113浮上

1020潜水開始だから53分の潜水、残圧は100

一回目のダイビングで ずいぶんと身体が元気を取り戻したので、昼前に、2回目を潜ってしまおうと準備をした。海洋大学の修士を卒業して、遊びに来ていた江原君にアシストしてもらって、エントリー、目標は巻き尺ラインの回収だから、50m先までしか行かない。

マスクも常用のラクーンに変えたので、心配ない。ウエイトも調整した。快適に潜れるつもりだ。

1209 エントリー、Olympus TG4の上のウエアラブルカメラは AKASO brave にする。

1214 小さいチチブ

牡蠣は生きている個体が多いところと、ほとんど死んでいるところがある。

1215 ラインのエンドに来た、巻き尺を巻き戻しながら戻る。

巻き尺の巻き戻しのような場合には、ウエアラブルカメラをマスクマウントにした方が良い。

マスクマウントで巻き戻しながらの計測の方が良いかもしれない。

1220 巻き戻し終了

1221 巻き尺は浅瀬に投げて、砂地をもどってビノスガイを見に行く。

砂地にもマハゼの姿はみられない、

たぶん、風呂田先生がビノスガイを掘ったのだろう、堀り趾がある。

1223

このあたりと見当をつけて、手を砂の中に入れてみると、すぐに貝にさわる。

1224

風呂田先生は定量的に採集していて、研究論文を書くという。」

1227

エキジットして自力で立ち上がり、そのまま後ずさりで岸に上がり、歩いて戻ることができた。

次回5月は、ランドマークの枕木のあたりを基点にして、杭列に向かってラインを引こう。

設置カメラは、浅い、水のきれいなところあたりに置こう。

なお、今回の設置カメラは、回っていなかった。デスクの上でテストするとバッテリーアウトまで回るのだが。

SJ4000の白は、現役引退か?

ラインに沿って、ラインを動画で撮しながら進む、後で画像と、そのときのタイムを見ながら、メモを取る。この方法でしばらくやることにする。