東京港水中生物研究会、1996年より調査活動を行っている.この研究会は、人工魚礁研究会と同じく、日本水中科学協会の主催するクラブ(研究グループ)である。

ここでは、まず発行した報告書そのものを、掲載する。会場では1996年から2018年までのトピックスを年代順を追ってビデオ映像で紹介した。報告書に続いて、そのビデオ映像から抜き出したスチルで、活動の推移を説明する。

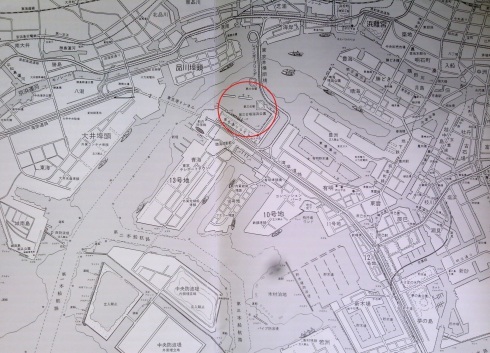

東京港お台場の定点継続調査 Ⅰ 沿革 お台場は、東京湾の奥の東京港の行き止まりで、東京の中心部にあり、もう少し奥に進んで右に回ると佃島、月島から隅田川に入り、永代橋にいたる。

1996の開会式は、特設ステージで行った。

大きめのボール箱などが、魚礁になりメバルの稚魚の住処になっている。

1990年代は、 外来種全盛の感じであった。

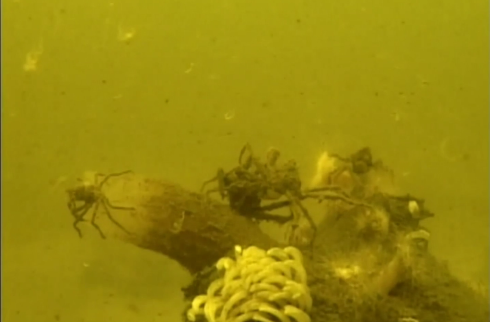

イッカッククモガニ、

チチュウカイミドリガニ 雄が雌を抱えていどうしている。

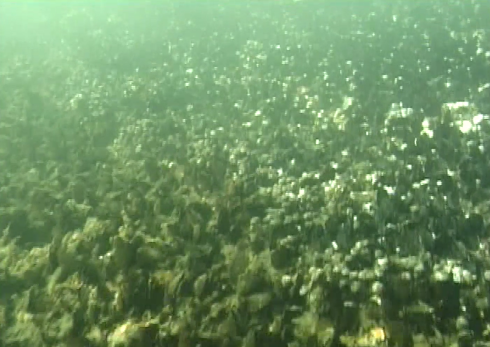

海底一面のムラサキイガイ 今、この場所は牡蛎が一面になっている。

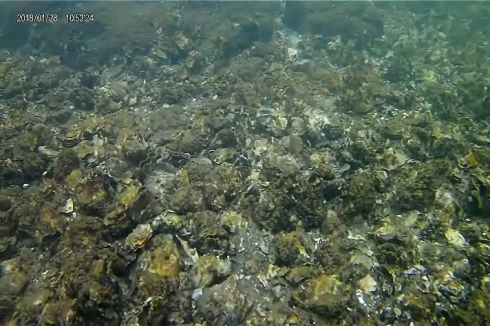

一面の牡蛎に変わった

外来種は在来種よりも環境の悪化に強いので、在来種の住処を奪ってしまうので、駆除しなければならないなどとしているが、ここお台場では、2014ごろには、外来種は、再び在来種に取って代わられている。海底一面を覆うようなイッカククモガニは、見つけるのも苦労するほどになり、おなじく、チチュウカイミドリガニも見えなくなり、在来種のイシガニが復活してきた。海底のムラサキイガイも、牡蠣が海底を覆うようになって、海底から後退した。 お台場は、都市排水のための富栄養で酸素が過大に消費され、夏期は、水温上昇のために対流による水の攪拌がなくなり、低層は無酸素状態になる。そのために、多数の生き物が死滅することがあり、その後、その場所に別の生物が入り込んできて、競争相手が居ないために爆発的に増える。そんな劇的な変動を繰り返している。 お台場の調査では、さきに発表した人工魚礁調査のような数量的な変化を記録していなかった。簡略な記録でも良いから、その変遷の数量的な変化を残せば良かったと反省する。 1998年には、三陸沖にいるイシイルカが迷い込んできて、一週間ほど滞在した。

クリーンアップ大作戦 海底のゴミ拾い 港区、キッスポート財団 海上保安部の協力で特殊救難隊が潜水指導にあたった。

2012年

人工磯場 2012年、お台場には、海洋建設(日本水中科学協会会員)が製作した人工磯場と命名されている、牡蠣殻礁(人工魚礁)が三基設置された。90年代、海底の大型ゴミ、ボール箱などの魚礁効果でメバルなどが集まっていた。清掃することは、魚の住処を取り去っているという面もある。言うまでもなく、ゴミはゴミであり清掃されなければならないが、人の手による魚礁がその代わり置かれることは、望ましい。 3月に磯場が設置されると、4月にはメバルの群が集まってきた。この人工磯場は、高さ2mのものと1mのもの、それぞれ縦1.2m 幅1mと、ここに枕設するものとしては大きい。

9月の無酸素状態から脱して、11月に人工磯に戻って来た魚

無酸素(青潮) 東京湾では、埋め立てのために掘削された大きな穴が各所にまだ残っており、穴の中は無酸素状態が続いている。風による表面流動などによって、この無酸素水が吹き上げられて、青潮とよばれる現象になり、その青潮が、海岸に押し寄せると、青潮の範囲の生物が死滅する。この現象がこれまで、だいたい6ー7年置きぐらいに起こっている。 2012年9月、青潮がお台場を襲って、生物が居なくなる死の海となった。人工砂浜にいた大型のホンビノス貝が全滅した。

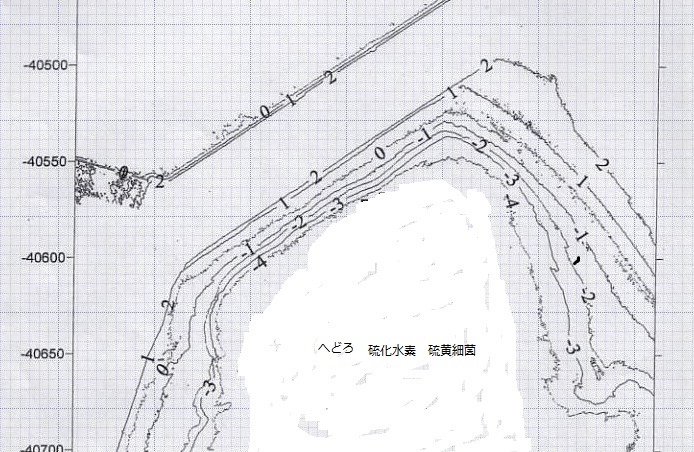

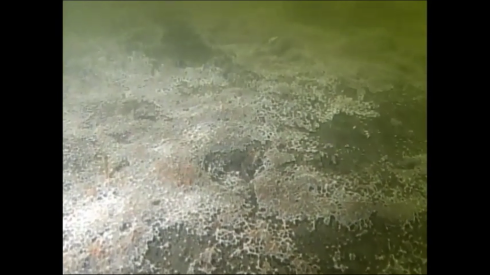

お台場海浜公園は、四角の三辺は、一辺が浅い磯場、二辺が人工海浜(砂浜)で、その中心、水深3mより深くなると、そこはヘドロであり、ヘドロ部分は夏の酸素不足で硫化水素が発生している。硫化水素はどぶ泥の悪臭のもとであり、口に入れば猛毒で、自殺用にも使われているとか。水に溶けてダイバーが飲み込むようなことは、故意にしない限りは無く、23年間、硫化水素により事故は無かった。 硫化水素のあるヘドロの上は、硫化水素を同化している硫黄細菌がカサブタのように覆っている。硫黄細菌が多ければ、硫化水素があるという指標にはなっていて、冬の間は硫化水素は少ないらしく、硫黄細菌も点々と存在するだけになる。

すでに述べたように夏期、水の対流がなくなると、海底は、測定値では無酸素に近くなる。江戸前の象徴ともいうべきマハゼなどは、酸素欠乏に強く、測定無酸素(無酸素では生きていられるはずがないのだが)でも普通にしているが、他のハゼの類は、隠れていた牡蠣殻などから出てきて、表層は酸素があるので、浮き上がる。 同じ無酸素でも、青潮の無酸素は、魚を完全にきえさらせる。青潮は、無酸素だけでなく、硫化水素をふくんでいるのだろう。青潮の時に潜ると、異臭がする。 2016年 生物の勢いがあり、多数のイシガニヤ、タイワンガザミが見られたが、2017、18は、イシガニも見つけるのが容易でなくなった。

イシガニ

2018年 2020年に行われる東京オリンピックでは、トライアスロン競技がお台場で泳ぐ予定になっている。 困るのは、大腸菌数である。お台場は下水の放水口と近く、東京の下水道は一系統、下水の雨水が混合されて排水されるので、雨が降ると大腸菌数が増える。大腸菌が増えたとしても、硫化水素とか青潮とかとちがい、別に異臭はしないので、ダイバーとしては何ともないが、オリンピックでは国際競技基準で大腸菌数が規定されていて、お台場は雨が降れば、この基準をパスできない。

別に健康を阻害するレベルではないので、ダイバー的には、何の問題もないが、オリンピックではそういうわけには行かないで、大腸菌の多い水をせきとめるフェンスを造るらしく、その実験をしている。三重になっていて、フェンスの中は明らかに水がきれいに澄んでいるが、大雨が降って大量の下水が放水されれば、大腸菌水を止めるのは難しいとか。うまくいくと良いのだが、

牡蠣 江戸前、お台場周辺はもともとは牡蠣の産地であったという。牡蠣が水を浄化するというので、2007年、お台場で、都民のレクリェーションも兼ねて、牡蠣の垂下養殖が試みられたが一年で終わった。すでにのべたように、2000年頃から、調査海域の海底、ヘドロ地帯の外側で、人工砂浜でない位置で、ムラサキイガイと交代して一面の牡蠣になった。 牡蠣の浄化作用がお台場全域の水の浄化に役だって居るかどうかは疑問であり、牡蠣そのものが死ねば有機物にもなり、富栄養のもとになるので、それを定量的に比べれば、浄化作用としてはマイナスだとする意見もある。しかしながら、目視的に牡蠣の上、直上の水は明らかにきれいになっている。また死んだ場合にはたちまちのうちにカニやハゼに食べられてしまって、牡蠣殻の隙間はカニやハゼの住処になる。また、姿形が観賞魚になるようなトサカギンポなどは、牡蠣の死に殻の中で産卵する。

マハゼの産卵は何回かに分けて行われている。2018年は、その早い時期の産卵が行われなかったらしく、春先の数が少なかった。その代わりだろうか、メバルの稚魚の数が多かった。お台場の底のヘドロがマハゼの産卵場になっているかどうかについては確認していない。1970年代、お台場の外周での産卵は確認している。