中央大学海洋研究部の活動紹介

関東学生潜水連盟 中央大学海洋研究部

中央大学海洋研究部 藤島靖久 監督 齋藤慶介 主将

Clik here to view.

大学、特に関東学生潜水連盟については、古くから熱心で、なぜそんなにまでして学生に入れ込むのだと周辺に言われることも幾たびか。

では、なぜ?と言われると、1967年、日本潜水会を作った時、学生も何人か参加していた。学生も含む指導組織にしようとしていた。しかし、学生は、自分たちは自分たちだけでやる。社会人のダイビングとは違うと、別の組織、関東学生潜水連盟を作った。その時は、もう学生の面倒など見るものかと思ったが、ある意味でこの分離は成功だった。その後、僕たちの日本潜水会は、全国統一組織を目指して、全日本潜水連盟を結成したが、組織として変転、変節を重ねた。一方学生連盟の方は、そのような変転は無く、各大学、40周年、50周年を迎え、関東学生連盟も同じ年輪を重ねている。学生独自の組織であったことから、指導団体の離合集散、米国の指導団体との摩擦、そして、それに組み込まれることも無かった。しかし、一方で、社会と断絶し、自己完結することは、いわゆる野放しであり、ガラパゴスである。同じパターンの死亡事故が続いたことも知らなかった。一つの死亡事故のほうは、一番親しくしていた大学であり、関わりを持っていれば、事故は起こらなかったのではないかと責任を感じた。

以来、その時々で温度差はあったが、学生連盟には関心をもち、自分の母校である水産大学、娘の母校となった法政大学とは、親しい関係を持った。ある時にもらった学連の合同合宿の報告書を見ると、驚くべきことに合同合宿が酒盛りの場になっているように見えた。禁酒しろとは言わない。しかし、飲むことが目標のように見える合宿報告がある一方で、事故が起これば、学生連盟が消滅してしまう。

スクーバダイビング業界にとって、大学をお客様のたまり場であり、ショップと連携した同好会を作らせれば、利益が出る。学生の方も、ショップにすべてを任せておけば安心である。だから、現在も関東学生潜水連盟所属のクラブよりも同好会の数の方が多い。

生態学的に見れば、それが流れであり、そのことには反対しない。しかし、それで、関東学生潜水連盟など無い方が良いのかというとそれは違う。大学の部活動、ダイビング部活動の教育的な意味があり、スポーツとしてのダイビングを考えた時、学生が参加しないスポーツなど、考えられない。

自分にできることはやらなくてはいけない。長く常務理事をつとめさせてもらっていた文科省の財団法人である社会スポーツセンターとの協力関係を築こうと努力した。現在、全日本スポーツダイビング室内選手権大会と呼ぶ、フィン、マスク、スノーケルを使った競技大会がある。これも、そのルーツは1968年に日本潜水会が始めた競技会であり、ロレックス時計をスポンサーにした全国大会では、法政大学が常勝の時代があった。併行して関東学生潜水連盟も、その主催する年間の最大イベントとしての競技会があり、学生の多くはこれに向けて練習を積む。この競技会を繋いでの協力関係を強くする努力を重ねた。

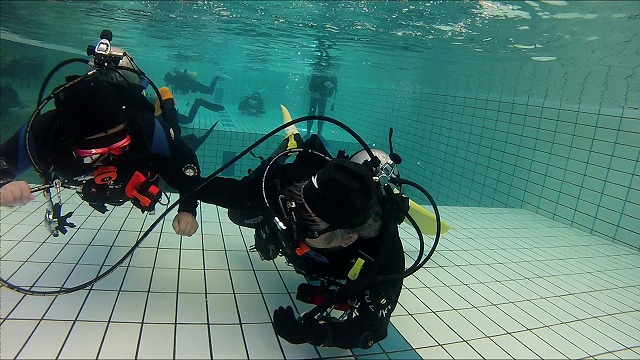

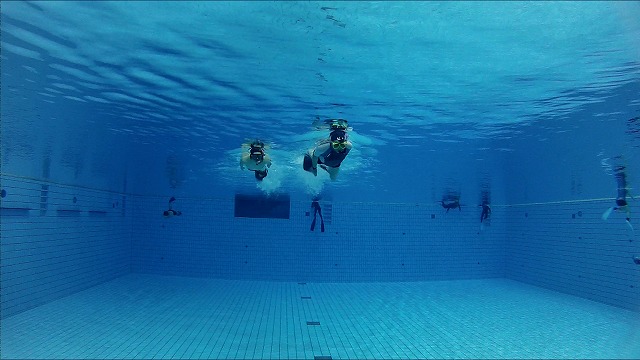

現在の学連のダイビング部活生活を見ると、各大学若干のちがいはあるが、二年生が一年生を教え、三年生はそれをカバーする形で一年生講習が始まる。5-6月と二か月はそれで、プールとか、限定された水面で練習する。6月―7月ぐらいまでの間に、ダイビングショップなりダイビングサービスなりで、インストラクターからC-カードの検定を受けて、C-カードを取得する。その後、夏合宿、秋の合宿でそのシーズンは終わる。C-カード講習を行うインストラクターは、例外はあるだろうが、C-カードを発行するだけの付き合いで合宿とかツアーは自分たちだけで行う。監督とかコーチがいれば、その監督下で行うが、居なければ、自分たちだけで行う。一年の経験しかない二年生が一年生を指導する。監視する三年生といっても経験は2年しかない。だから、監督、コーチがいない大学は薄氷を踏むような思いがする。生命の危険があるスポーツ活動で、監督・コーチの居ないスポーツなど一般には想像できない。強くかかわっているつもりの僕でさえ、17大学が参加している学連の監督・コーチの名簿を見たことがない。

監督・コーチが居ない部については、上級生の実力を向上させなくてはいけない。そして、学連の安全についてのバックアップをする組織と機会をつくろうと、2003年、東京医科歯科大学の真野先生、順天堂大学の河合先生らにお願いし、そのバックアップの元にSAI (スチューデントアシスタントインストラクター)と呼ぶ集まりを作った。この時、河合先生のお話で、「安全とは、知識と経験の積み重ねです。そして記録を残して継続させることで達成されます。」というフレーズがあり、これこそ学連にふさわしい言葉であり、この方針にそって、この活動を続けようと考えた。しかし、学生の部活動は継続しない。せっかく人間関係を作っても3年で打ち切られてしまう。2011年、この年の学連執行部が、この活動に意欲を失い、別の方向、別の内容に舵を切った。

真野先生などの医学関係者の講演と先生たちを加えたミーティングよりも、潜水業界のインストラクターとかの経験談を聞く方が良いと内容を変更した。僕の考え方としては、もしも学連で事故が起こった時、この活動をしているという事で、先生たちのバックアップが得られて、社会的な糾弾が緩和される。つまり野放しではないという評価が得られるという意味だったのだが。

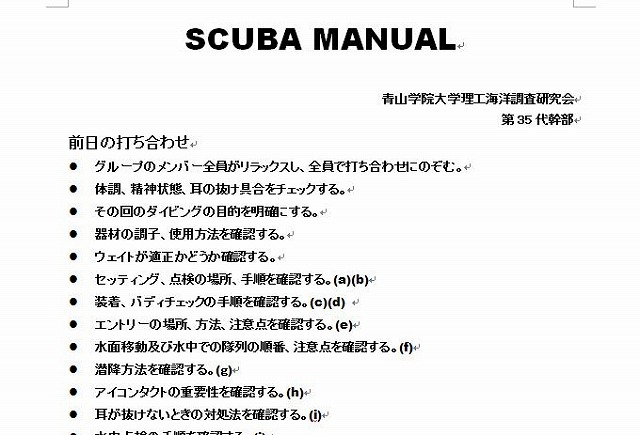

悪気があるわけではない。自分の代で何か新しいことをやってみたいだけなのだ。しかし、「安全とは、知識と経験の積み重ねです。そして記録を残して継続させることで達成されます。」一度中止してしまったものは蘇らせることは至難で、倍のエネルギーが必要になる。青山学院大学は、SAIでマニュアルの提出を求めた時、一番充実したマニュアルを見せてくれたのだが、休部、多分消滅しているだろう。先日、ビズショウでフィッシュアイの大村社長と話した時、彼は青山学院大学理工海洋調査研究会(正式名称)の出身だけど、消滅を知らなかったそうだ。マニュアルには第35代と書かれていた。今は40周年を迎えていたはずだ。

Clik here to view.

SAI 青山学院大学が提出してくれたマニュアル 優れていた。

JAUSを作った2010年のシンポジウムで、学習院大学の宮崎監督に講演をしてもらった。そして、2011年3月、監督・コーチのミーティングを開催しようと、設立有志ということで、学習院大学、芝浦工業大学、法政大学からは須賀潮美に声をかけて、3月18日がその第一回の集まりの予定だった。そして3月11日の震災で、これは立ち消えた。その2011年はお休みして、2012年のシンポジウムでは芝浦工業大学顧問の足立先生と、監督の さんにお話ししてもらった。そして2014年の第三回シンポジウムが中央大学である。

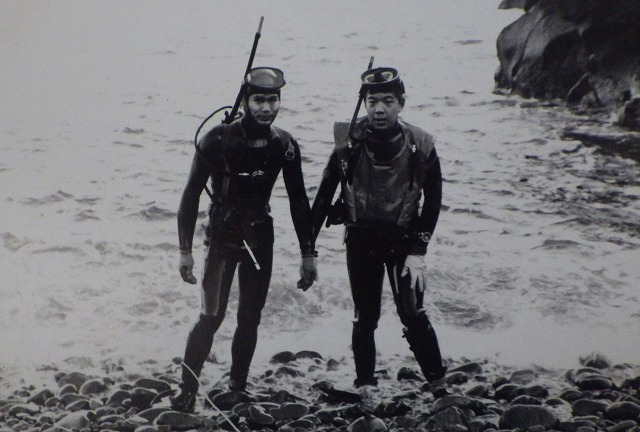

中央大学にも特別の思いがある。僕の調査ダイビングの相棒だった鶴町通世が、OB会の副会長で、僕との間を繋いでくれて、40周年の記念講演をさせてもらった。が、その当日彼は癌に倒れて出席できずやがて亡くなってしまった。

今度、この2月2日のシンポジウムには、彼の奥さんの雅子さんが、受け付けをやってくれたりして、切り盛りしてくれている。あいつが生きていてくれれば、と思うが天命である。僕はまだ生きている。

こういう思いを書きつづると、「それは、須賀さんの個人的なことで、全体とは関係ない。」と言われる。しかし、僕は断固として思う「ダイビング事故とか安全は個人的なことで、個人の健康とか都合、過ち、そして寿命で起こることだ。」これから述べるローカルルールが安全の基本であるが、そのローカルルールは、個人の知識と経験の積み重ねと記録を繋げ、グループが共有できるように要約したものだ。

ようやく、中央大学にたどりついた。

大学のダイビング部活とは、一年生を指導し、一人前にすることが主目的で成立している。合宿や、ツアーに行っても、上級生は自分の楽しみだけでダイビングすることはできない。必ず何らかの役割がある。これが大綱であり、細部は大学によって違っているが、こんなことで面白いのかと疑問に思ったこともあり、水産大学のコーチをしていた時は、水中橇を作って走らせる課業をさせたこともある。しかし、この二年生が一年生を教えて、三年生が見守って、一緒に危険を回避してゆくということに大きな教育効果がある。だから、良いクラブのOBは、一生の付き合いになり、OB会も充実する。そのOB会が充実しているところは、監督、コーチの人選、支援もうまくできて、安全度がさらに高くなり充実する。学生のダイビングが社会人のダイビングとの大きな違いは、社会人は自己責任であるが、部活は団体責任である。団体として、互いに支えあって安全を確保する。

今回発表の中央大学は、この典型的なシステムが充実しているクラブであり、昨年の芝浦工大も一昨年の学習院も良いクラブであり、良いシステムをもっていて、優劣はつけられないが、監督と主将が、一緒に発表し、そして、卒業する、八木沢君が結びで発表するなどと、いいチームワークが感じられた。団体活動はチームワークが最重要である。

Clik here to view.

八木沢君のまとめ

一般社会人であってもクラブ活動というのが、ダイビング活動の原型だと思っている。バディシステムはクラブの最小単位ともいえる。バディがいくつか集まってクラブを作る。クラブと名がつかなくても、親密な集まり、互いの思いやりがなければバディシステムは成立しない。ダイビングショップもダイビングポイントにあるサービスも広義のクラブだと思う。ショップによる囲い込みなどが良く問題にされるが、良いクラブであれば、外から見れば囲い込みに見えるのではないだろうか。

大学の部活動の管理システムは、それらのショップやサービスのクラブ会員の管理とは違うが、ある部分は、学生クラブがその模範になり得る。

とかく、学生のダイビングクラブが社会と断絶している姿であると、自己完結してしまって、進歩がなくなってしまう。

JAUSシンポジウムが目指している運用の研究は、それぞれの視点によって違う。このような発表をすれば、批評を受ける。それはとても良いことで、批評をうけるために発表するのだと言っても良い。

出席された、親しい友人でありIANTD の会長である田中さんから批評をいただいた。「具体的ではない」と確かに、ニヤミス体験とその解決策のような具体例は、発表②は組み込まれていない。しかし、この講演でお願いしたことは、その具体例ではなくて、中央大学海洋研究会の組織の体制と現状、過去、現在未来についての紹介をおねがいしたものだ。その部分の前置き、説明がプログラム、レジュメになかったことは、お詫びしなければならない。

学生クラブとしての活動の安全は、それぞれのメンバーの役割分担、学年による役割と行動の明確化、そして、団体としてどのような責任体制で臨むのか、監督、コーチ、OB会のあり方、そして、それぞれの一つ一つの行動の意味を通達、理解させる組織体制、これらについての発表としては、大変に優れたものだったと考えている。まず組織があって、明確な記録があり、記録を行動規範に反映させ、全体として責任を取って行動するのが学生クラブの活動の基本で、その上で、メンバーそれぞれの誇りと、互いに助け合う体制が危険を回避する。

この態勢についてみた場合、中央大学の態勢は大変に優れたものである。

言うまでも無く、40年の歴史があるということは、40年前のダイビングもやってきたのだから、40年の無事故は、幸運の連続であったかもしれない。その連続を振り返り、繰り返すけれど「安全とは、知識と経験の積み重ねです。そして記録を残して継続させることで達成される。」

その安全管理についてのまとめは、レジュメとして、PPで以下のような発表があった。その一つ一つは常識であるが、常識をきちんと守れること以外に組織としての対応はない。事故は個人的な事情で起こるが、以下のような遵守事項を守っていたうえでの個人的な事情には、責任を持ちえない。

安全管理についての遵守事項として

◇ 体調管理の徹底

◇ 万全な器材の使用

◇ 当日・翌日に潜水意思のある者は禁酒

◇ 潜水ポイント・危険生物の把握

◇ 適切な海況判断

◇ 正確な浮力調整

◇ バディシステムの遵守

◇ 無減圧潜水の徹底 ⇒ 残圧30以下の潜水禁止

◇ 潜水フラッグの使用

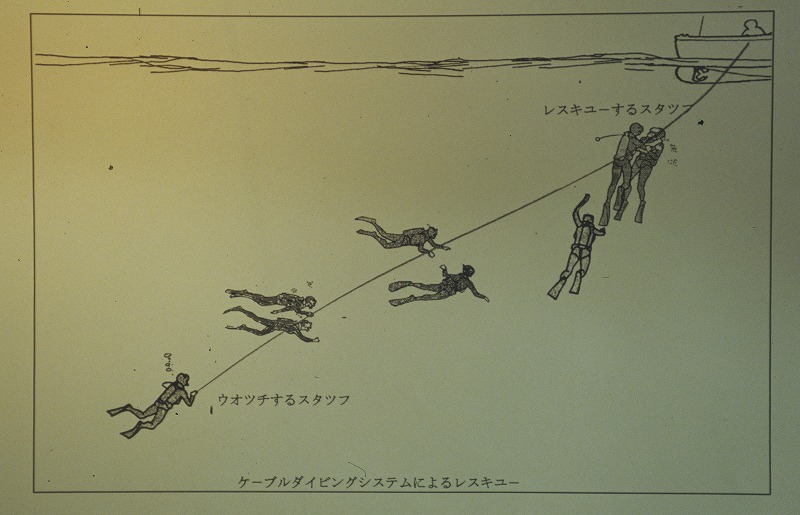

◇ いかなる場合にもウォッチャーを設置する

◇ 能力に適した潜水 ⇒ 睡眠時間・体調・海況・自分のスキルを考え、決して無理を

しない

◇ 上記の点について、ガイド・インストラクターに指示を受けた場合には、それに従う

◇ 5m5分の安全減圧を可能な限り行う

今後も、安全管理についての規定順守を徹底できる組織を維持し、幸運による事故回避ではなく、OB会、監督、コーチのスタッフ、現役の協力のもとに、ダイビング活動を人格向上に役立てつつ、ダイビングを楽しみ、関東学生潜水連盟の範としてあり続けていただきたい。