もうこの年齢になると、生きていることがエキスペディションになっているから、みんな潜りにゆくこと、もちろん調査の仕事も、エキスペディションだ。

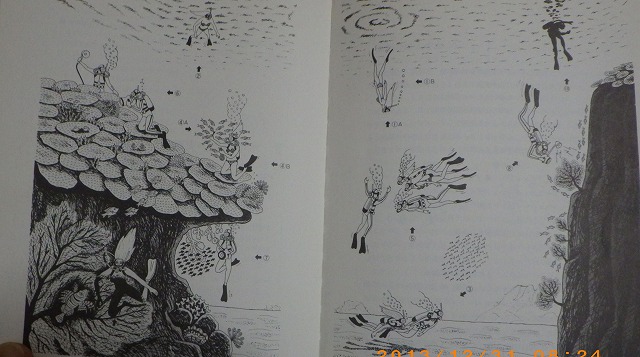

レクリエーショナルダイビングでのフィッシュウオッチング、ウエアラブルカメラによる撮影も、ひとつの目的性を持った記録として、フォーマットを作って行えば、それは調査になる。目標を決めて、フォーマットを作って記録することがリサーチ(調査)である。

そんな狙いで 日本水中科学協会で人工魚礁研究会を提案している。その第一回のフィールドワークとして館山の僕のフィールドへ行こうと計画した。

12月22日、朝7時の現地との連絡でGOを決定する。この季節によくある、ちょっとした北西の風で、舟がだせない。もうみんなメンバーを車で走り始めている。このことがあることは昨夜から予想をしていた。目的地、内房の館山湾がNGだったら、館山湾の洲崎を廻れば風がさえぎられるから西川名には行けるだろう。西川名オーシャンパークは館山での出張所のようなもので、タンクを借りたりするお願いばかりをしていて、お客としては、あんまり行かないので、時にはゲストとして行かねばとも思っていた。風を機会としてそちらに回ろう。幸いなことに、波はかなりたっているけれど、外房としては普通、という電話連絡で西川名に向かうことにした。メンバーはバディの石川さん、プライマリーの指導員 倉田君、米沢君、伊豆大島のガイドをしている山本君、このごろお台場の潜水の常連になってくれている清水さん、みんな人工魚礁研究会参加の意志表示をしてくれているJAUSメンバーである。それに、今回は特別参加で、プライマリー師範の久保君が来てくれる。

![]()

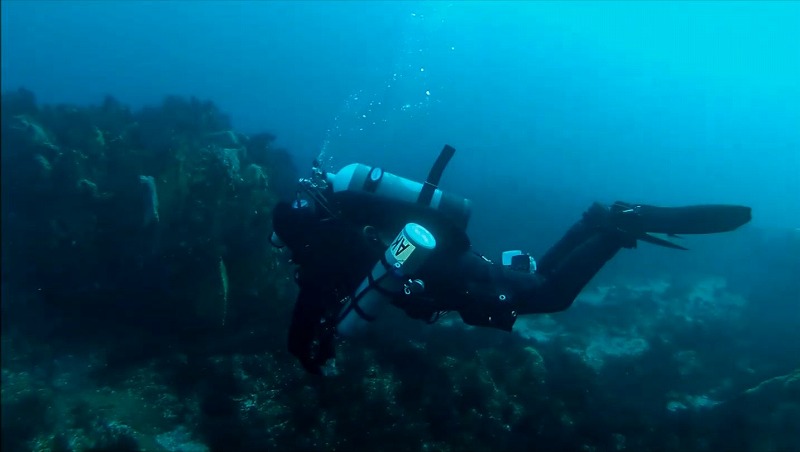

千葉のポイントはほぼすべて舟をだしてもらうボートダイビングである。波があれば船は揺れる、西川名は流れもある。レクリエーショナルダイバーは、こんなところで潜るのだから、みんな上手なのだと思う。言葉を変えれば危険という事だ。それぞれのレクリエーショナルダイバーにとって相当のエキスぺディションになっているはずであり、それで、リフレッシュする。この前西川名に来たのは、3mmのウエットの季節だった。今度はドライだ。ドライも、お台場でそしてJAMSTECでトレーニングはしているが、波のある船からのエントリー・エキジットは、体力的に厳しい。しかしやらねば、できなくなってしまう。12リットルのタンクを背負って、立ち上がるだけで大変だ。いつも使っている船外機付きの小さな舟、今日の人工魚礁はそんな小舟の潜水だったのだが、豊潮丸のゴムボートでは這うようにして頭から水に入るから、立ち上がらなくても良い。

![]()

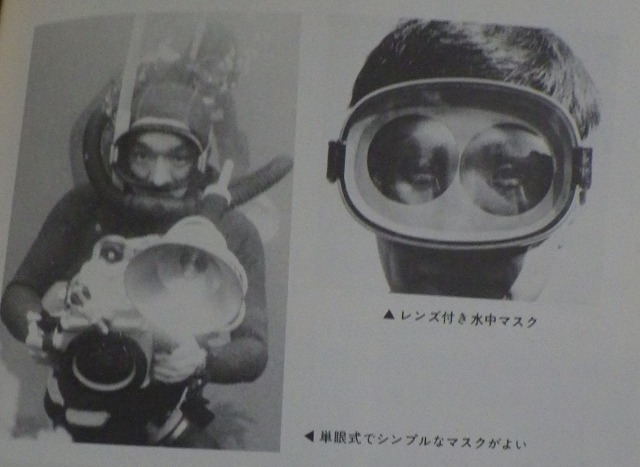

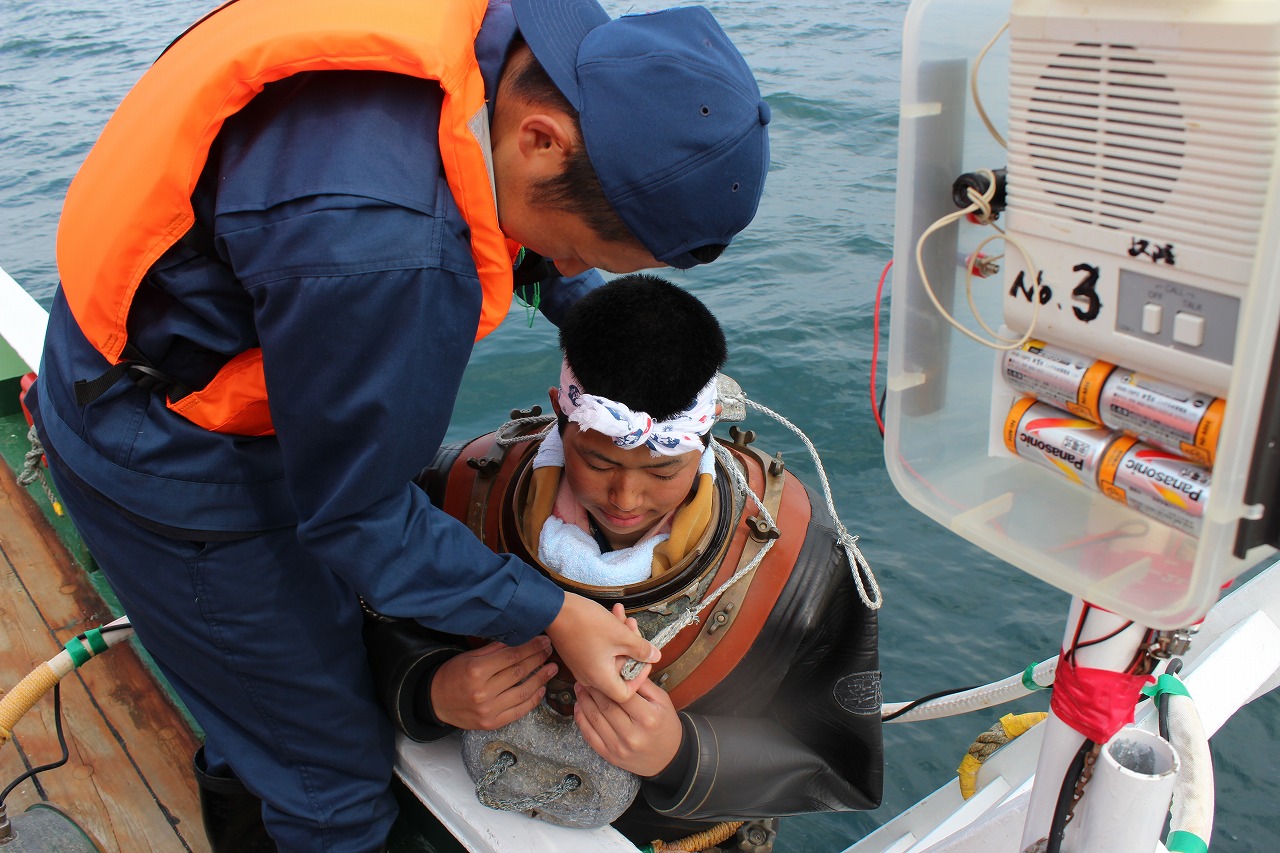

ここ西川名では、船の係留のしっかりしたロープから潜降するのだが、そのロープまで手繰って行かれるようにロープが張り巡らされる。立ち上がって飛び込もうとすると、このロープが邪魔になって飛び込めない。午後の潜水ではこのロープにひっかかってガイドに助けてもらった。これまではそんなことなど無かった。船首から飛び込んで、ガイド並みにゲストに手を貸していた。しばらくぶりのドライスーツを着てのボートダイビングということもある。それほど流れもないのだが、ロープを手繰って行く。ロープを手繰って進もうとすると、5月の鯉の吹き流しのようになる。レッグウエイトを着けるべきだったが、水平姿勢で足が沈まないように、付けるのを止めている。潜降ロープにたどり着くと、みんなはもう海底で待っている。これも、つい最近までは、僕の潜降速度が速すぎるとみんなに言われたほどで、先に入って出迎えていた。

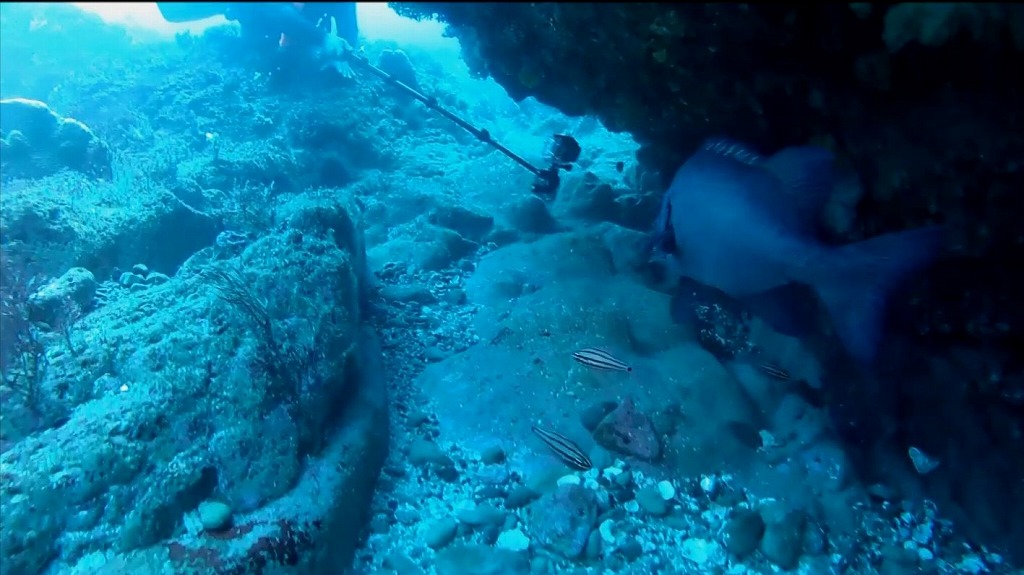

透明度は思ったほど良くない。良ければ目的地のV字谷がうっすらと見えるはずだが見えない。

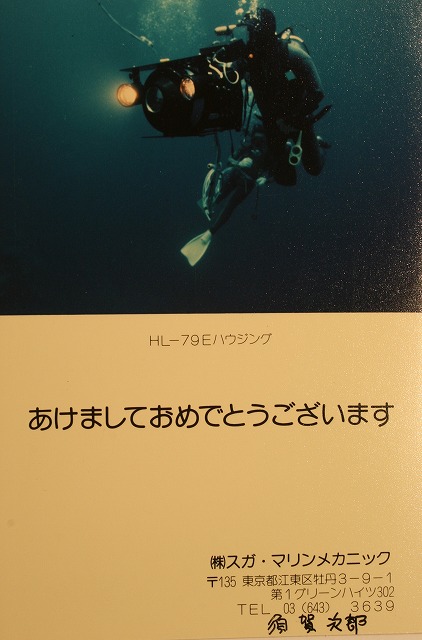

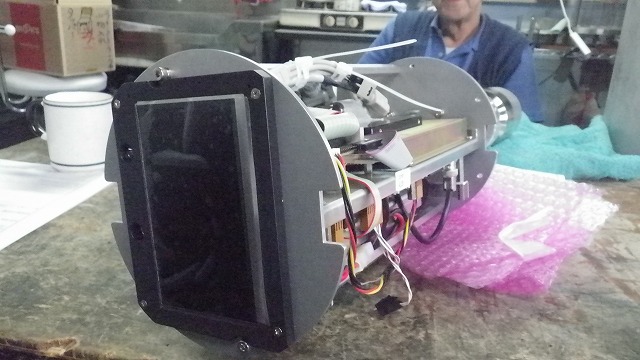

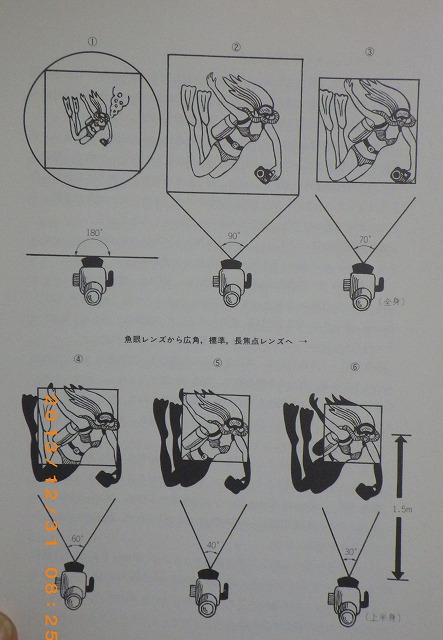

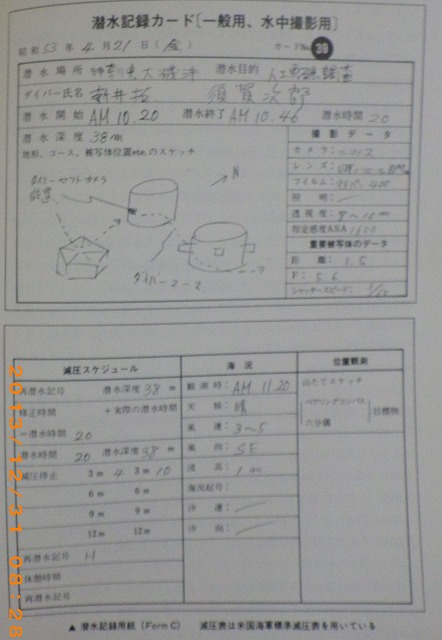

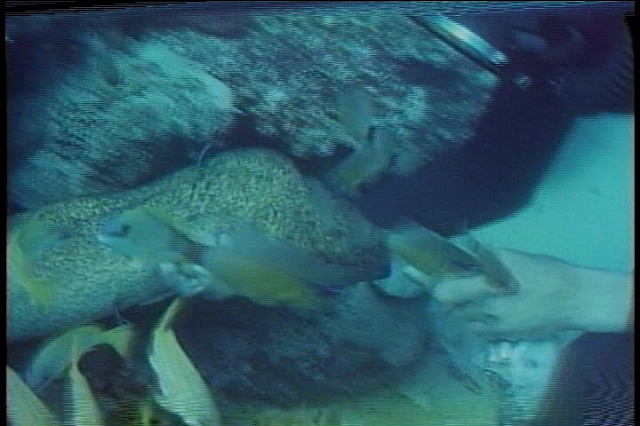

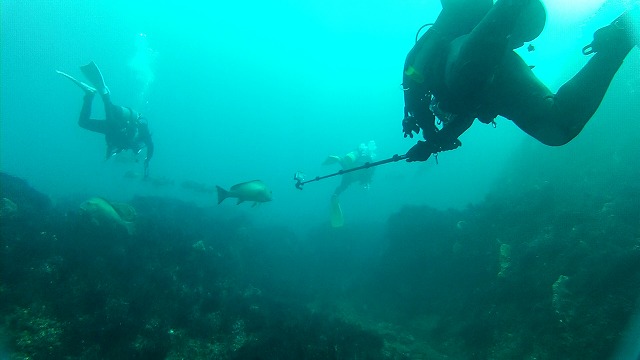

キャノンの一眼レフにストロボを着けて、ハウジングの上にはGoProを載せている。途中コロダイの群れに出会ったので、何枚かシャッターを切った。

![]()

![]()

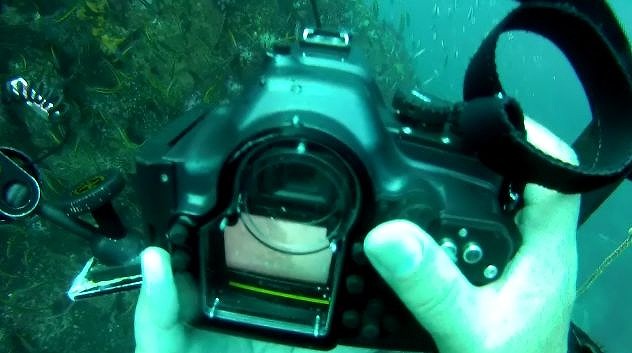

V字谷へ来たが、ここの名物であるヒゲダイの群れは見えない。谷を回り込んだところでシャッターが落ちなくなった。レンズを下にしてみると水滴がついている。水漏れだ。浅い水深ならば水面にすぐにあげてカメラを助けることもできるが、この状況ではあきらめるしかない。この水没が恐ろしいので、朝の直前にオーリングにグリースを塗って、ゴミなどが付いていないように確認したのだが、石川さんに言わせれば、そんなことをするからいけないのだということだが、そうかもしれない。この水没については、詳しく書きたいが、このハウジングは、裏蓋にオーリングが付いていて、平板に圧着して閉める形で、水漏れしやすい構造だ。飛び込む時の衝撃で蓋が緩んだのかもしれない。いつも水面で最終チェックをするのだが、そんなことが出来る状態ではない。鯉の吹き流しだ。

![]()

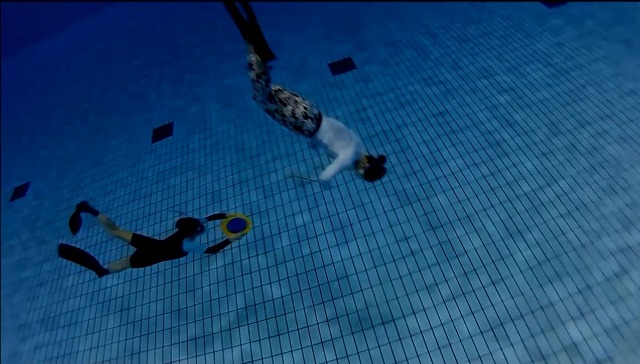

飛び込んだ瞬間

残圧をチェックしようとしたら、ゲージが所定の位置にきていない。でがけにゲージが不備だったので、レギュレーターを交換してきた。ゲージは、ベルトに挟まれて、目の前にあった。この位置も悪くないなと思ったりしたが、残圧は60になっている。多分僕の消費が一番早かったのだろう。みんなは100ぐらいあるはずだ。ガイドにゲージを見せて、戻ると伝えた。みんなにも戻るサインをだしたが、倉田君がカメラマン状態で、一人で遠くに離れている。久保君がライトを振って戻るサインをだしてくれたが、気づかずにどんどん進んでいる。僕はガイドを頼む習慣があるから、ガイドが見える。ガイドに見られやすい位置取りをしているが、倉田君は自分がガイドのスタイルだ。全員がベテランインストラクターで、ガイドであったりするから、ダイビング前のブリーフィングをしていない。その付けが廻ってきた。とりあえず僕だけが一足先に戻ることにした。

これで午前の潜水は終了。

午後の潜水は次回

![]()

撮れている写真はすべて、一眼レフの上に載せたGoProの動画からの静止画保存

レクリエーショナルダイビングでのフィッシュウオッチング、ウエアラブルカメラによる撮影も、ひとつの目的性を持った記録として、フォーマットを作って行えば、それは調査になる。目標を決めて、フォーマットを作って記録することがリサーチ(調査)である。

そんな狙いで 日本水中科学協会で人工魚礁研究会を提案している。その第一回のフィールドワークとして館山の僕のフィールドへ行こうと計画した。

12月22日、朝7時の現地との連絡でGOを決定する。この季節によくある、ちょっとした北西の風で、舟がだせない。もうみんなメンバーを車で走り始めている。このことがあることは昨夜から予想をしていた。目的地、内房の館山湾がNGだったら、館山湾の洲崎を廻れば風がさえぎられるから西川名には行けるだろう。西川名オーシャンパークは館山での出張所のようなもので、タンクを借りたりするお願いばかりをしていて、お客としては、あんまり行かないので、時にはゲストとして行かねばとも思っていた。風を機会としてそちらに回ろう。幸いなことに、波はかなりたっているけれど、外房としては普通、という電話連絡で西川名に向かうことにした。メンバーはバディの石川さん、プライマリーの指導員 倉田君、米沢君、伊豆大島のガイドをしている山本君、このごろお台場の潜水の常連になってくれている清水さん、みんな人工魚礁研究会参加の意志表示をしてくれているJAUSメンバーである。それに、今回は特別参加で、プライマリー師範の久保君が来てくれる。

千葉のポイントはほぼすべて舟をだしてもらうボートダイビングである。波があれば船は揺れる、西川名は流れもある。レクリエーショナルダイバーは、こんなところで潜るのだから、みんな上手なのだと思う。言葉を変えれば危険という事だ。それぞれのレクリエーショナルダイバーにとって相当のエキスぺディションになっているはずであり、それで、リフレッシュする。この前西川名に来たのは、3mmのウエットの季節だった。今度はドライだ。ドライも、お台場でそしてJAMSTECでトレーニングはしているが、波のある船からのエントリー・エキジットは、体力的に厳しい。しかしやらねば、できなくなってしまう。12リットルのタンクを背負って、立ち上がるだけで大変だ。いつも使っている船外機付きの小さな舟、今日の人工魚礁はそんな小舟の潜水だったのだが、豊潮丸のゴムボートでは這うようにして頭から水に入るから、立ち上がらなくても良い。

ここ西川名では、船の係留のしっかりしたロープから潜降するのだが、そのロープまで手繰って行かれるようにロープが張り巡らされる。立ち上がって飛び込もうとすると、このロープが邪魔になって飛び込めない。午後の潜水ではこのロープにひっかかってガイドに助けてもらった。これまではそんなことなど無かった。船首から飛び込んで、ガイド並みにゲストに手を貸していた。しばらくぶりのドライスーツを着てのボートダイビングということもある。それほど流れもないのだが、ロープを手繰って行く。ロープを手繰って進もうとすると、5月の鯉の吹き流しのようになる。レッグウエイトを着けるべきだったが、水平姿勢で足が沈まないように、付けるのを止めている。潜降ロープにたどり着くと、みんなはもう海底で待っている。これも、つい最近までは、僕の潜降速度が速すぎるとみんなに言われたほどで、先に入って出迎えていた。

透明度は思ったほど良くない。良ければ目的地のV字谷がうっすらと見えるはずだが見えない。

キャノンの一眼レフにストロボを着けて、ハウジングの上にはGoProを載せている。途中コロダイの群れに出会ったので、何枚かシャッターを切った。

V字谷へ来たが、ここの名物であるヒゲダイの群れは見えない。谷を回り込んだところでシャッターが落ちなくなった。レンズを下にしてみると水滴がついている。水漏れだ。浅い水深ならば水面にすぐにあげてカメラを助けることもできるが、この状況ではあきらめるしかない。この水没が恐ろしいので、朝の直前にオーリングにグリースを塗って、ゴミなどが付いていないように確認したのだが、石川さんに言わせれば、そんなことをするからいけないのだということだが、そうかもしれない。この水没については、詳しく書きたいが、このハウジングは、裏蓋にオーリングが付いていて、平板に圧着して閉める形で、水漏れしやすい構造だ。飛び込む時の衝撃で蓋が緩んだのかもしれない。いつも水面で最終チェックをするのだが、そんなことが出来る状態ではない。鯉の吹き流しだ。

飛び込んだ瞬間

残圧をチェックしようとしたら、ゲージが所定の位置にきていない。でがけにゲージが不備だったので、レギュレーターを交換してきた。ゲージは、ベルトに挟まれて、目の前にあった。この位置も悪くないなと思ったりしたが、残圧は60になっている。多分僕の消費が一番早かったのだろう。みんなは100ぐらいあるはずだ。ガイドにゲージを見せて、戻ると伝えた。みんなにも戻るサインをだしたが、倉田君がカメラマン状態で、一人で遠くに離れている。久保君がライトを振って戻るサインをだしてくれたが、気づかずにどんどん進んでいる。僕はガイドを頼む習慣があるから、ガイドが見える。ガイドに見られやすい位置取りをしているが、倉田君は自分がガイドのスタイルだ。全員がベテランインストラクターで、ガイドであったりするから、ダイビング前のブリーフィングをしていない。その付けが廻ってきた。とりあえず僕だけが一足先に戻ることにした。

これで午前の潜水は終了。

午後の潜水は次回

撮れている写真はすべて、一眼レフの上に載せたGoProの動画からの静止画保存