調査中

風邪気味で喉が痛かったので、咳、喉の痛みのパブロンを3錠飲んで寝た。3回ほどの細切れ睡眠だったが、よく寝て4時30分に目覚めた。まだ眠いが、眠ってしまったら7時の事務所迎えに間に合わなくなってしまう。

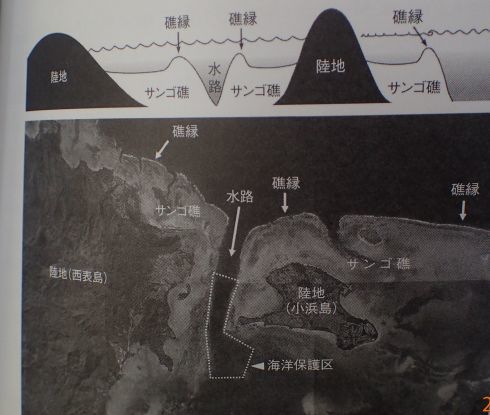

本を読んで起きていようと、石西礁湖のナミハタ、「海洋保護区で魚を守る」を開く。眠りそうになるので、この本はだめ。スマホを開いて、ニュースをみる。コロナのニュースをみる。この先どうなっていくのだろう。オリンピックは、断固としてやる構えで行くようだ。

5時にベッドから、抜け出るが眠い。車の中で眠れば良い、と無理に心を励まして、すでに準備してナップザックに入れてあるカメラを取り出してタイム合わせを確認する。スマートフォンのインターネット時報で見るのがスタンダードと教えられているのだが、僕の腕に着けているカシオのプロテックス、古い型だが、すごいもので、2秒と差はない。このプロテックスも衛星インターネットで時を取っているから当然なのだが、このプロテックスにすべてのカメラ、SJ4000、とAKASO braveを合わせる。これらは、手慣れているから良いのだが、360度カメラはなれないのであわせにくい。

眠い

トーストを2枚食べ、ミカンを一個食べて、部屋をでる。事務所倉庫では昨日準備してあるダイビング器材をリストで確認する。器材のバッグ、ドライスーツバッグ、ドライスーツは、サンファンに提供してもらっているスパージャージの最高級だ。昨日、そのサンファンが、倒産した、とか誰かがフェイスブックに書いていた。そういえば、ダイフェスに出典していなかった。僕が宣伝を満足にしなかったからか、?、そんなことも無いだろうが、どうしよう。どうしようも無いけれどなにか責任を感じてしまう。それにウエイトを台車に積んで、階下に下ろす。

まだ眠い。今日は鶴町が迎えにきてくれる。

カメラは、360度を4台、Olympus TG4、今日からイノンの小さいが、ガイドナンバー20のストロボを使う。久しぶりのストロボだ。長年使っていたイノンのストロボが、沈して以来ストロボは使っていなかったが、やはりストロボは必要か?と、ダイフェスでイノンの井上さんに相談して、使ってみることにした。sー2000である。

そして、フィッシュアイのライト。これは、ライトの明るさ調節が壊れてしまっているので、50%に固定して使っている。

アーム類は昔の名残がたくさん残っているのでいろいろ組み合わせて、昨日、形を作った。

まだ眠い。

そうこうしている内に6時50分になったので、階下を見ると、車が見えたので、カメラ類をもって降りて行き出発、地下鉄で来る増井さんを途中で乗せて、9時40分頃に波左間着。睡眠は途切れ途切れだった。

メンバーは、山本徹、増井 turumati masako (フェイスブックがローマ字になっている。亡くなってしまった僕の調査潜水のバディ、鶴町通世の奥さんだ)河童隊の中川、水産工学研究所の佐藤允昭君、それに僕の6人、それにガイドのようにして、荒川さんが一緒に潜ってくれる。7人のチームだ。

天候、海況は、波状の不連続線が昨日通り過ぎて、曇ってはいるけれど、波も風もなくて凪。

眠気を振り払うようにして、カメラを準備する。今日は、長い棒の先に360度カメラを付ける。こうすれば辰巳で最近テストを繰り返しているような映像が魚礁の中で撮れる。自分と魚と魚礁だ。本当は360度カメラを多数設置して、たとえばドリームの下段。中段、上段、上方、4台同時に回して見たいのだけれどそれは、次の課題として、今日は棒の先

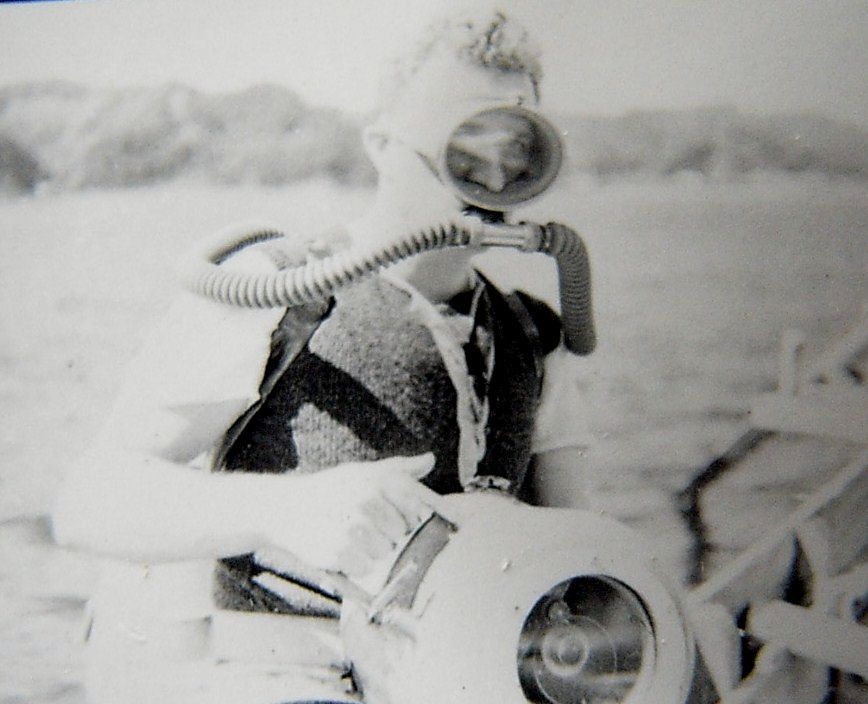

その上に今日はOlympus TG4にイノンのストロボのテストもしなければ。僕の撮影は基本的に動画のカメラワークだから、スチルがブレてしまう。ストロボで止まるだろうか。60年水中撮影をやっていて、まだそんなことを言っている。が、昔の撮影ノートにも同じ事を書いている。撮影ってそんなものなのだ。

ドライスーツを着たら、少し眠気が去った。

出来るだけの気合いを入れて、ウエイトを着け、タンクを背負う、背負わせてもらう。着慣れた古い古いアポロのプレステージは、さすがにあきらめて、(まだ使えるのだが、使えなくなった時に困るので)、このごろは、やや新しい、それでも10年以上まえのTUSAのリベレーターにしている。ようやく身体になれてきている。

棒に付けた360度 とOlympus TG4 ストロボ付き(ことさらにストロボである。)Olympus TG4、カメラの二つ持ちは、今の僕には無理。鶴町にバディを頼んで、交代で持ってもらう事にした。

途中で交代する。360度カメラを持てば、自然と自分撮りになるから、彼女の顔も写るというものだ。

ログ

潜水開始 10時11分

最大水深 26、7m

潜水時間 31分

水温17度C

ダイブコンピューターも廉価版なので、計時を秒の単位まで、いや分の単位までも、合わせていない。

僕の潜水は、皆よりも小さめの10リットルタンクで、ターンプレッシャーは、80、3mの安全停止3分は、ダイブコンピューターにしたがってする。舟にあがったときの残圧は50と想定している。これで、チームの誰よりも先にあがることになる。

僕が50ならば、12リットルを背負う鶴町の残圧は80だろう。

透視度はまあまあよくて、20mぐらい。どんよりと透明だ。

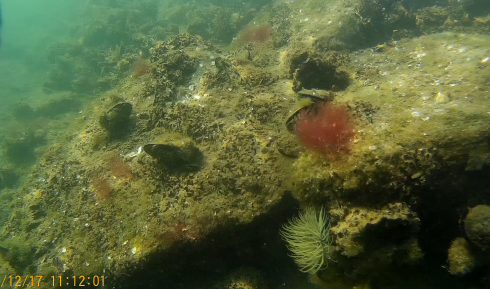

魚は少なく、メバルもまばらだ。オオモンハタも2ー3尾がちょろちょろしているだけ。ミギマキが2尾、イラが、カメラの前を行き来している。

イセエビとカサゴを探したのだが、僕はみつけられなかった。あとから山本さんの、これはアイフオンの立派なハウジングで撮ったものだが、写っていた。いたのだ。

アイフォンの写真は、とてもきれいだ。カメラとスマホの区別がつかなくなってきている。

浮上して舟の上にあがって、見ると、360度カメラは水没している。バスタブでのテスト、辰巳でのテストで、大丈夫だったのに、25mは無理なのか。公称耐圧30mなのだが。今、4台持っているうちで最初の2台は、水没せずに使って来たのに、新しい2台が危うい。何か製作上の問題点があるのだろう。中国製だから、改善のアドバイスなどできないが、完全な円でなく、角がある部分が問題なのか。これで、この360は、購入打ち切りだ。やはり、山本さんの使っているリコーの360が良いのだろうか。インスタ360は、絶対大丈夫のように見えたがダメだった。

さらにショックなのは、カメラは水没しても、撮影済みのSDは生きていて、撮影結果は見られると思っていたのに、これもダメで、結局360度は映像なしになってしまった。

Olympus TG4の方は、ストロボは安定して光り、問題なかったが、撮った写真は、やはりブレていた。動画とスチルの二兎を追うのは、やはりダメなのだ。

2回目の潜水

潜水開始 12時39分

水深 22。7m

潜水時間33分

水温17℃

2回目の潜水、僕はドリームに行くものと考えていた。耳が遠いと打ち合わせが不十分になる。打ち合わせても聞こえないのだ。だから文書、指示書によるブリーフィングになり、かえって良いのだが、このチームの場合には、役割分担が前もって決まっていて、以心伝心(良くない)になっている。

すなわち、僕がやることは、一応文書にして皆にくばっている。鶴町は、僕のバディというか、僕の面倒をみてくれる。歳はとりたくない。が、仕方がない。バディシステムとは、バディの面倒を見てくれる、ことなのだ。

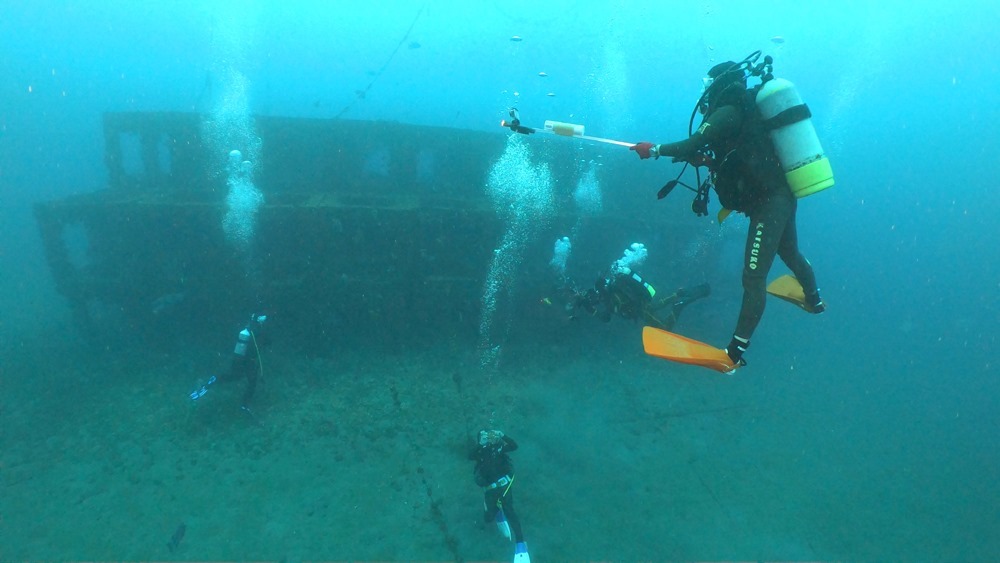

いつもは、山本さんは、僕のめんどうを見てくれるのだが、鶴町が替わってくやってくれるときは自由に写真をとったりしている。増井さんは、なるべく広い絵、魚礁の全景を撮るようにお願いしている。この増井算の映像があるので、(このブログでも使わせてもらっているが)全体像が把握できる。佐藤君は、環境DNAのサンプリングだ。中川は、全体を自分の好きなように撮っている。だいたいみんな互いに見える位置にまとまっている。

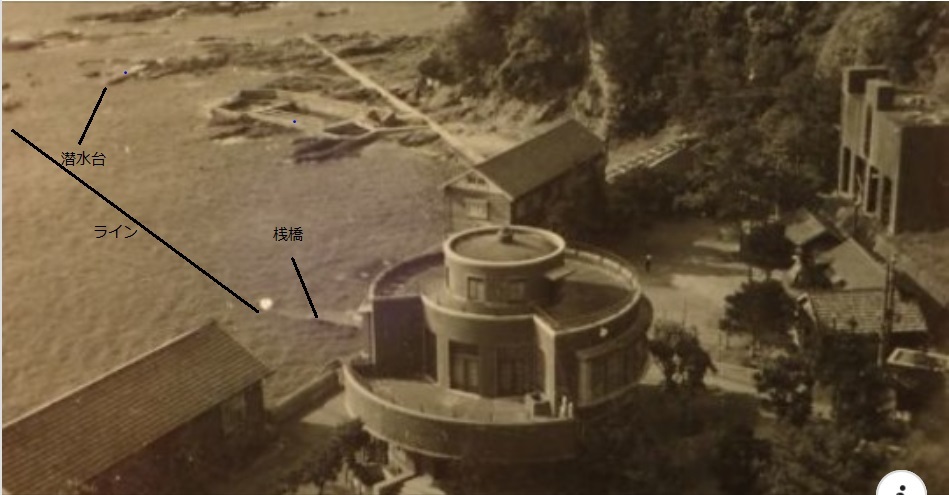

で、打ち合わせ不十分で、ドリームの近くのFP21魚礁、大型が20個乱積みに入った。(通称ニューパラダイス)

あんまり魚は多くない。もう一つのFP22の方は中心部にイセエビがいる隙間があったりして、土地勘があるのだが、こちらの方はどの箇所になにがいるのかつかんでいない。

前回には、この道の上空、5mほど上を通って全景を空撮のように撮った。下方に魚が濃かったから、今度は低空飛行で行くことにした。

増井さんが俯瞰を撮ってくれているので、わかりやすい。

オオモンハタも5ー6尾の群が見えたし、メバルも群れている。ニザダイ、タカノハ、イラ、その他、そしてイサキの群がタイヤ礁の外周を通過する。

さきのFP、そしてタイヤを経て、ドリームに至る魚礁群を一つに見立てることもできる。

タイヤ礁は、昭和50年頃考えられ、このまま行けば日本全国の海は廃タイヤで埋められる勘定になったのだが、幸か不幸かタイヤには、なにか、環境を汚染する化学的な物質が僅かに含まれているとかで、取りやめになった。とりやめになったが、これまで入れた分を回収するほどの毒でもないらしく、放置されていて、魚礁の効果を発揮している。体裁はスクラップ置き場の雰囲気だが、なかなか効果があるのだ。(このタイヤは昭和58年沈設)

僕の場合、一回の潜水で三つ見るのは難しい。

FPを離れるとき、100以下になっていた。急がないと、50で舟にあがることが難しくなる。多分このタイヤ礁には、イセエビもいるとおもうけれど、探さないで通過する。「豊かな海」の表紙を撮りたいので、イセエビを探しているのだが。タイヤ礁とドリームの間は、25mか30mぐらいだから、うっすらとは見えるが、ドリームに到着したときは70近くなっている。中には入れずに、上面を少し見て、浮上のサインを鶴町に送る。佐藤君に知らせに行くほどの空気量はない。みんなと一緒だからまあ良い。

さて、浮上にかかるが、舟がどこで待っていてくれるのか、ラインがたくさんあってわからない。とりあえず、減圧停止用のバーがあるところを目指して、浮上する。

3分の安全減圧停止を適当に済ませて浮上すると、舟は15mほど離れたところにいる。スノーケルは使わずにそのままレギュレーターの空気で水面を泳いで、梯子に膝を付く、鶴町の方が先に水面にでていて、待っていてくれて、フィンを外してくれる。トライスターは、良いのだけれど、ドライで履くと外しにくく力を入れて引き抜かなくてはならない。海が凪だから良いけれど、波のある時は引き抜くのが難儀だ。バックルで外れるマンティスドライフィンの方がいいかもしれない。いや、やはり泳ぎやすさではトライスターだ。

荒川さんと、屋外の浴槽にはいる。幸せな時間だ。古い友人って良いものだな。

全部のダイビング、といっても2回だがこれで終了。朝が一番元気がなく、一回目のダイビングで自分を取り戻し、二回目のダイビングで、末期高齢者としては、十分満足の元気で終了し、勢いをとりもどして、東京にもどれる。

昼は、他にお客が居ないときの恩恵で、サバフグの唐揚げと、雑炊、いつもおいしい。

トータルして、幸せなダイビング。

何時まで続けられるのだろうか。