![_b0075059_17183307.jpg]()

5-3 地底の湖

人間、勢いに乗っている時には、願っているとチャンスが向こうからやってくる。

釜石湾口防潮堤の翌年、昭和56年(1981)防波堤工事の休日にみんなで観光に行って、潜りたいねといった竜泉洞の水中撮影の依頼が、NHK仙台の大橋晴夫プロデューサーからあった。

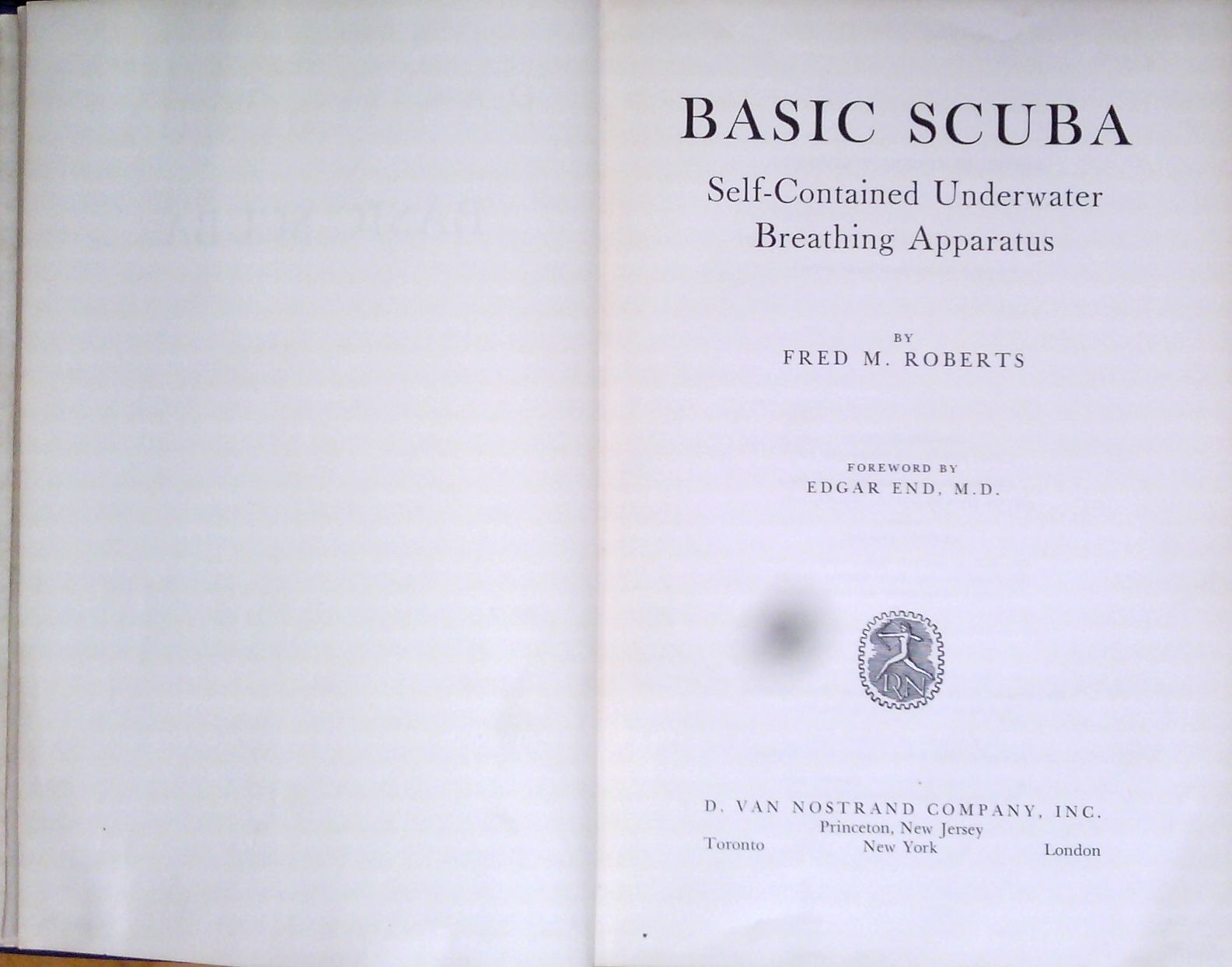

テレビ番組はビデオカメラで撮影するのが今の常識である。しかしフィルムのカメラから電子的なビデオカメラに移り変わるころ、報道番組やドキュメンタリーは、未だフィルムで撮影した映像をテレビ信号に変換して放送が行われていた。やがて小型と言っても、今のビデオカメラの数倍大きいのだが、小型のビデオカメラが出来てENG(エレクトリック・ニュース・ギャザリング)が主流になる、ニュースもドキュメンタリーもフィルムからビデオカメラに移り変わって行くその時期に、ナン・マタールに行き、仕事としてビデオで水中撮影を専門にするカメラマンになった。

なけなしのお金を振り絞って、ビデオカメラを買い、ハウジングを作った。最初は、ビクターのKY-2000という、安いけれど、なんとかテレビ番組ができる画質で撮れるカメラだった。安いと言っても、レンズを入れれば150万、ハウジングの価格と、カメラの価格は、およそ同じぐらいというのが水中撮影カメラの常識だから、合わせれば300万だ。画質は多分、今のGoProよりは悪い、それでも、NHKとか、日本テレビが持っている水中カメラハウジングに比べると大きさは、三分の二くらいだ。この世界、ある程度の画質、性能があれば、小さいことは良いことなのだ。

そのカメラで、 NTVの木耀スペシャルをやり、ナショナルドキュメンタリー劇場をやり、テレビ朝日の水耀スペシャル、川口探検隊も撮った。そして、このNHKの龍泉洞も。

NHKには、日本初の潜水指導団体である日本潜水会を一緒に始めた親友の河野、竹内カメラマンから始まって、畑中、森江、南方、蕗谷 枚挙の暇も無いくらいのベテランカメラマン、そして次のジェネレーションのカメラマン、やがて、NHK撮影班の大御所になり、残念なことに世をさってしまった木原君も、若手として、日本潜水会の指導員になってくれている。

彼らのような、水中撮影については、僕に倍する能力があるベテランのカメラマンがいるのだが、NHKは大組織である。大きな組織には職制というものがあり仕事の分担が決められている。フィルムのカメラマンはビデオカメラで撮影することが職制上できない決まりになっていた。ビデオカメラを扱うのは、野球中継などをする中継の部署である。だから、ビデオカメラで水中撮影をするカメラマンがNHKには居ないことになった。

その幸運な隙間の数年間で、竜泉洞と、東京の洋上に広がる無人島群のNHK特集を撮影し、そのどちらも高視聴率であった。

![_b0075059_17224666.jpg]()

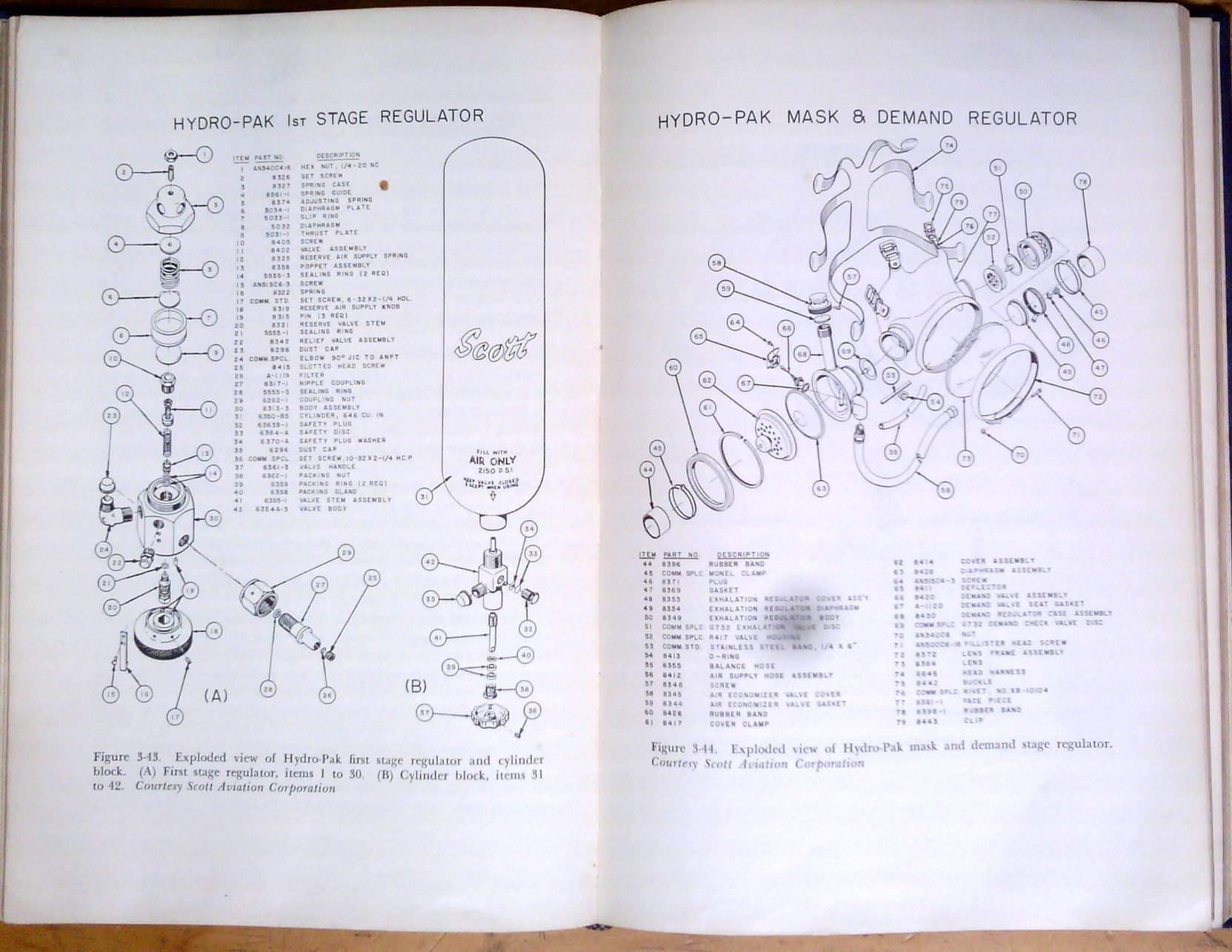

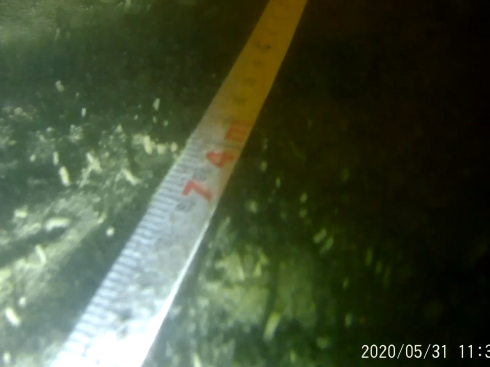

使ったカメラ バッテリーライト

竜泉洞は、洞窟の中を川のように水が流れ出て、岩泉川に注いでいる。洞窟の中の川に沿うように観光用の道があって歩いて洞窟の行き止まりまで行ける。鍾乳洞は、巨大な石灰岩地形を地下水が溶かし、穿って、まるでスポンジの断面のように立体的な迷路となった洞窟がである。鍾乳洞は地球の歴史的時間の中で出来上がって行く。動物は穴があれば隠れ家とする。原始時代の人間も洞窟を家にした。穴居である。岩泉にも穴居のあとがあり、穴居人の博物館的な展示が行われている。

水が穿った洞窟だから、人が鍾乳洞に入り進んで行くと、その進路は水に阻まれる。泳いで、あるいは潜りぬけて行かなければその向こうには行かれない。洞窟探検の一つは潜水であり、もう一つは岩登り、ロッククライミングである。障害物が水であれば潜りぬけて行き、壁であればよじ登り、人間が入れるような穴であれば身を縮めて通り抜けて先に進む。苦労して進んだ先が大きく広がる大洞窟であれば大発見である。人は、海にはどこまでも深く潜り、山があれば頂上まで上り、空には高く飛び、宇宙に飛び出し、洞窟に入れば行き止まりまで行きたい。そして、それが人の命を奪うことになる。

この洞窟、竜泉洞に魅せられて行き止まりまで行きたいと探検を志した男が居る。古い友達であり、現在はダイビング用品メーカーとして成功している日本ダイビングスポーツ社長の松野庄治さんだ。

松野さんが洞窟潜水探検に熱中していたのは昭和40年代である。昭和42年(1967)に行われた竜泉洞潜水調査の報告が、昭和43年(1968)に雑誌「海の世界・2月号」に掲載されている。書いたのは松野さんのパートナーであった越知研一郎氏だ。

「くぐり抜けて水深計を見ると、なんと52メートル。海でも経験したことのない深さだ。空中の6倍の水圧でウエットスーツが煎餅のように薄くなり、冷たさが身にしみる。身体の下にはぐんと深い淵。100メートルを越えそうな奈落が真っ黒く落ち込んでいる。奥へ奥へとロープを引っ張って懸命に泳いだ。松野君がピタリとすぐ横を進む。キャップランプの光がたよりない。

――中略―― 奥へ進もう。X洞の地点へ出て驚いた。水中にスパン!と断層が抜けている。ビルの谷間といおうか、いや大きな都市の駅前通りにいっぱい水をためたようだ。せめて15階建て以上のビルの群でないとその大きさは想像できない。

広間だ。大地底湖だ。

ぐんぐん浮上する松野君、かすかに水面の広がりを見た瞬間、私は急に気分が悪くなった。吐き気とともに頭も胸も苦しい。

引き返そう。思いきりロープを引っ張って合図した。すぐUターンしたところまでは意識がはっきりしている。ロープだ。生きるためにはロープを引くのだ。目の前が真っ暗になり、ロープがクモの糸のように一筋に伸びているのだけが印象に残っている。」

この時、越智研一郎さんと松野君は生還した。そして、彼らの見つけた幻の大洞窟をX洞と名付けた。

鍾乳洞は立体的な迷路だ。同じ位置に行くことはとてもむずかしい。越智と松野(敬称略)のグループは、さらに調査を繰り返した。昭和43年、彼等のグループのダイバーであった高橋さんは、もう一名のメンバーを伴い調査を行った。新たな洞窟が見つかれば、観光の宣伝になる。隔てている壁を掘りぬけば、巨大な地底湖が壁の向こうに広がる。

高橋さんは戻ってこなかった。

鍾乳洞の潜水では、ダイバーが吐き出す気泡が鍾乳洞の壁にあたって、何万年もの間に壁に貼りついた水垢、泥のような堆積物が巻き落とされる。それまで水晶のように澄み切った水が、一瞬にして視界ゼロになってしまう。光の届かない暗黒の中での視界ゼロだ。ライトの光も全く通らなくなってしまえば本当の暗黒だ。視界を失い、出口を見出せなくなったのだろう。

海の世界の記事を書いた越智研一郎さんも、タンカーの船底作業で生命を落としてしまった。

巨大な高速タンカーの船底に牡蛎殻が付くと速度が落ちる。速度が落ちることは何億円もの損害になる。付着生物を落としてやらなければいけない。これが船底作業である。巨大タンカーの船底は平坦で、陸上競技場ほどの面積がある。グラウンドの大きさの屋根、しかも何の目印も無い、鉄の船底だから磁石も効かない。生命綱を曳くか、目印のために船底の「大まわし」をとる。(ロープで船底をぐるっと廻して横断させて目印にする。)入ったら出られなくなるという意味で、船底も洞窟も共通点があるが、洞窟で生き延びた越智さんは船底作業で生命を無くした。

NHKの夏休み特集番組で、竜泉洞のX洞を目指すことになった僕は、松野さんに挨拶をしておかなければならない。様子も聞いて置きたい。友人だったから、知っていることは何でも話してくれると思ったのだが、竜泉洞については口を閉ざして何も語らない。語りたくないと言う。それでも、友達だからと、X洞入り口の部分の簡単な青焼きの図面をくれて、X洞は上の方向にあることと、上に向かう穴には全てと言って良いほど、ガイドロープが垂れ下がっているけれど、そのどれも目印にはならないと教えてくれた。つまり、ガイドロープがたれている穴は調査済みということらしい。

それにしても、竜泉洞の奥に、大地底湖、X洞は本当にあるのだろうか。

竜泉洞の奥、観光舗道の行き止まりは、差し渡しで15m程度、湖というよりも泉である。覗き込むと青い透き通った水が深みから湧き上がっている。湧き上がると言っても、強い流れではない。潜るのに何の支障もないような湧き上がりだ。ここから潜り込んで壁をくぐり抜ければ、本当の大地底湖がある。はずである。

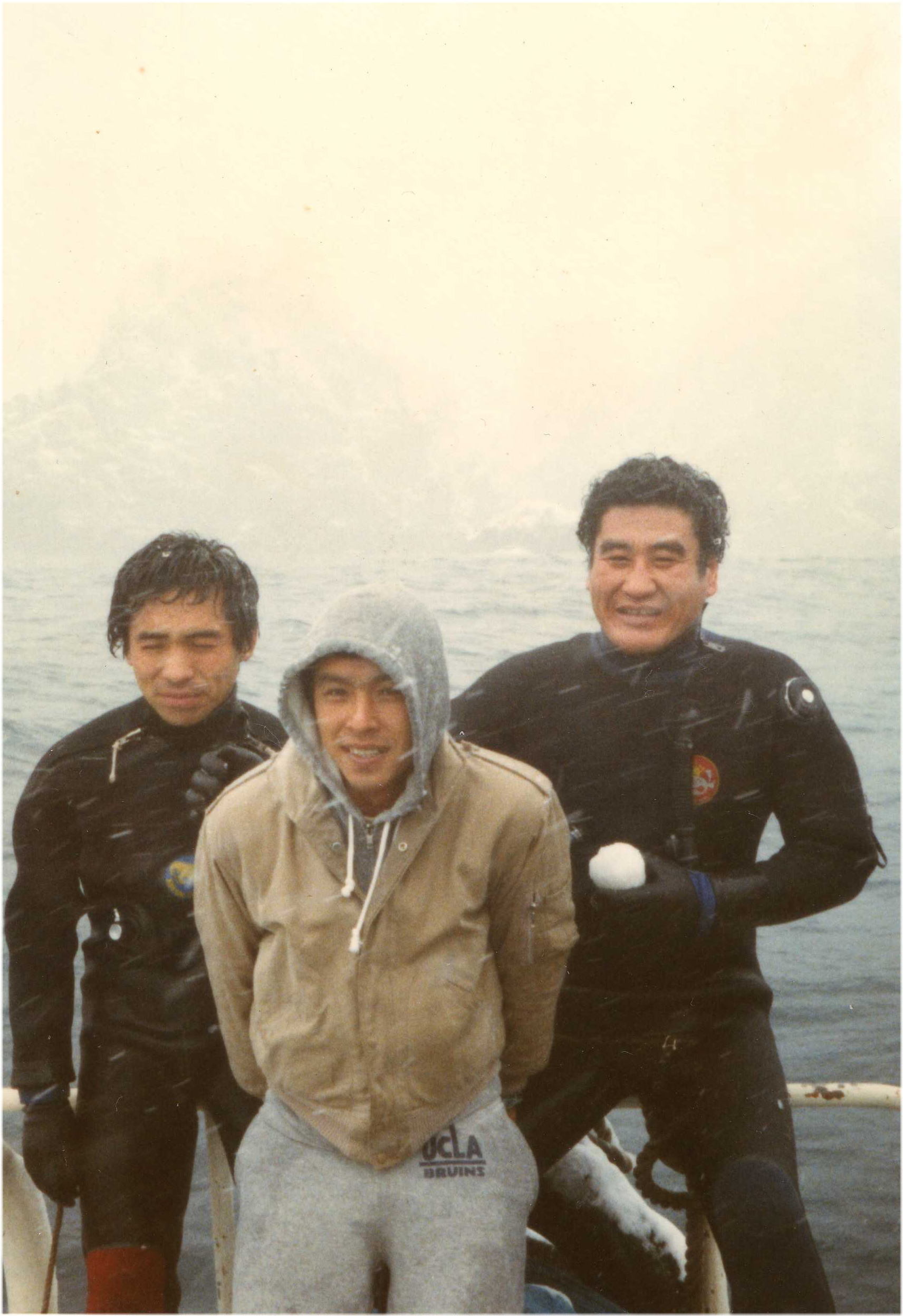

潜水メンバーは、河合、井上、田島、米田、鶴町、そして須賀だ。スガ・マリンメカニックのベストメンバーだ。それに、見習いの堀部を連れて行った。堀部は歩行者天国で踊っていたロックンローラーで、食べさせればいくらでも食べる力持ちだ。洞窟の中での荷物運び要員であるが、ダイビングでも使えないことは無かった。殺しても死にそうに無いずうずうしい奴だ。こういう性格がダイバーには向いている。やがて、数々の武勇伝を残してスガ・マリンメカニックを去り、父親の後を継いで成功し、青年会議所のメンバーにもなったが、お中元一つ、お歳暮一つ、送られてこない。

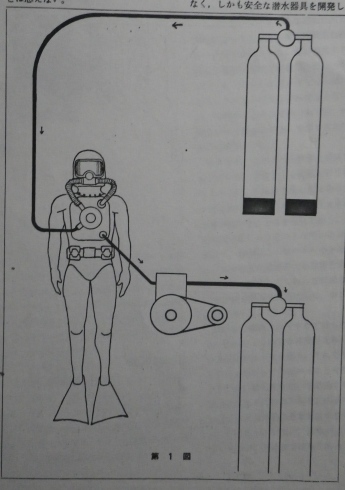

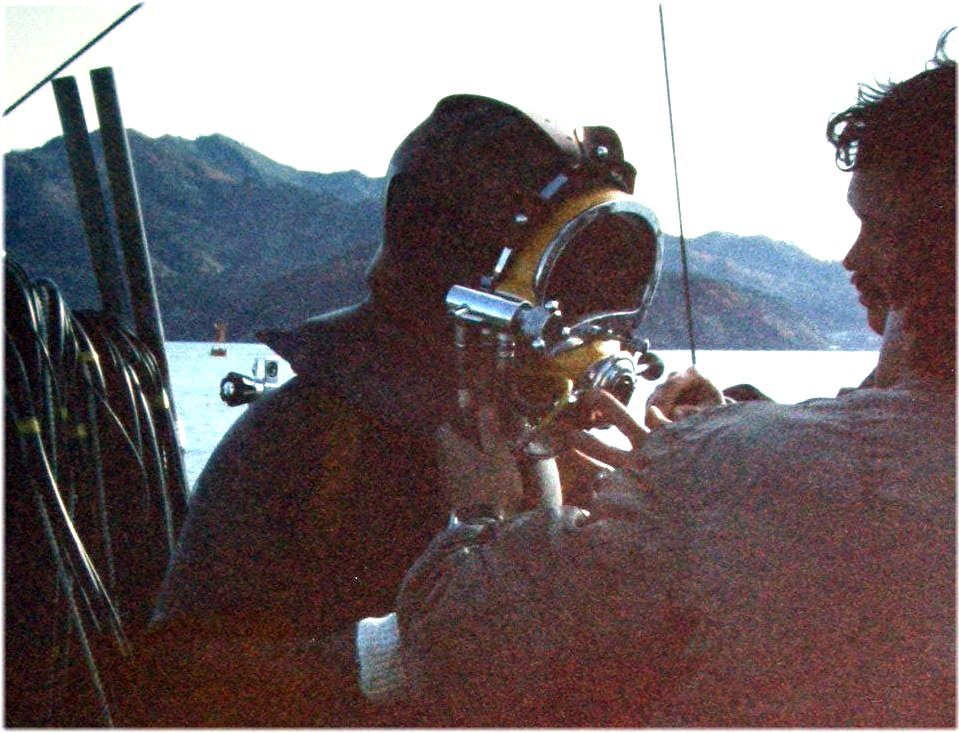

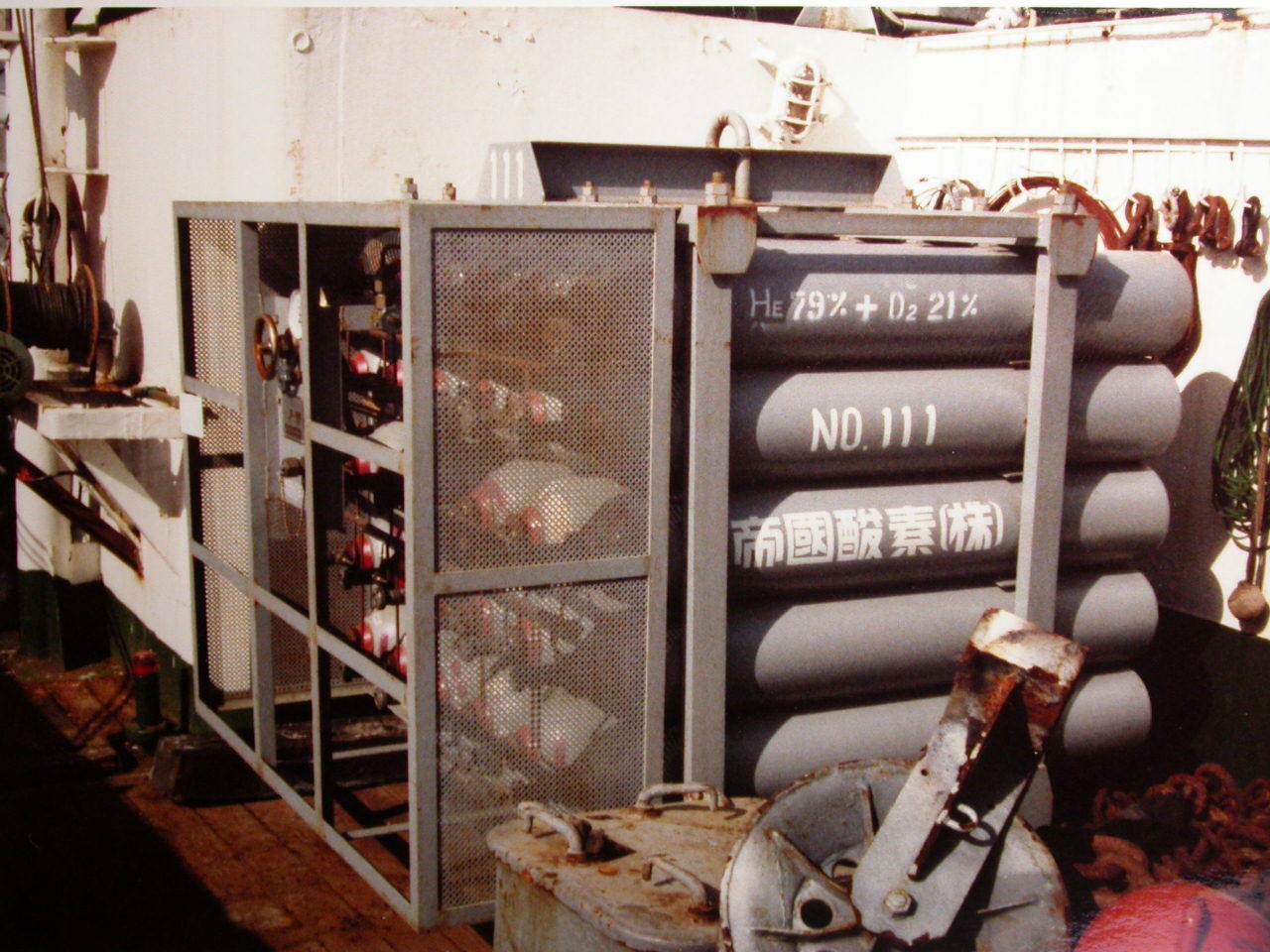

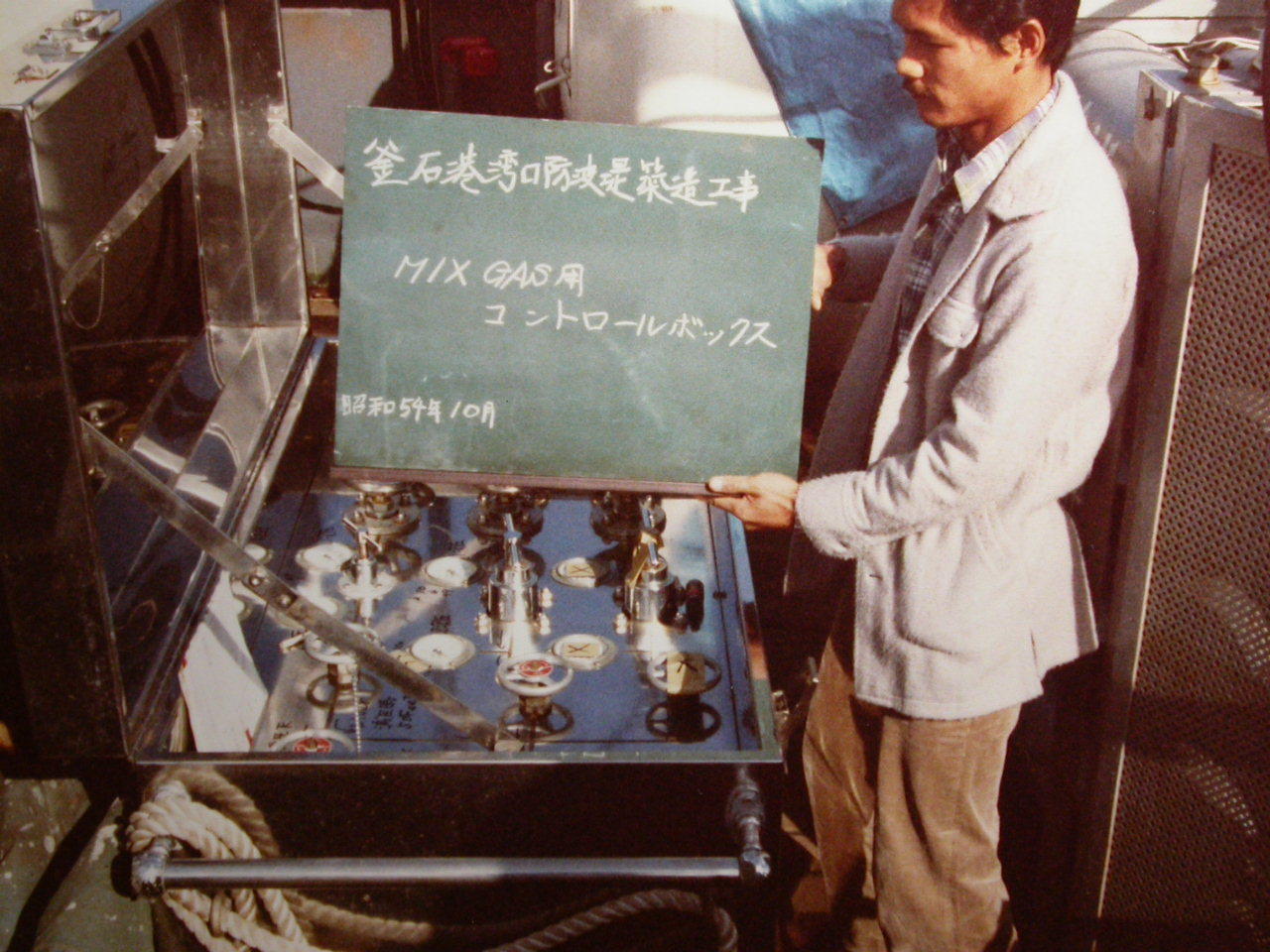

まず水面からホースで空気を送るフーカー式潜水で潜ろうと計画した。洞窟での事故は、迷路に迷い、空気が尽きるために起こる。ホースで空気を送る潜水ならば空気が無くなることは無い。ホースは水面から空気を送っているのだから迷うことも無い。僕たちは釜石湾口防波堤の深い潜水では、ホースを使うバンドマスクのフーカーを使っていた。その機材と技術でX洞を目指せば行けるにちがいない。

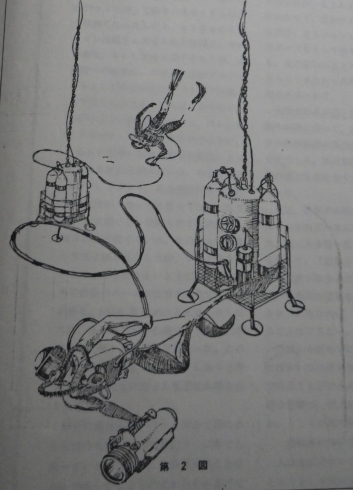

水に入り竪穴を降りて行く。水深35mで竪穴の底に着く。斜め下方に向かって急角度に降りている洞窟の奥にカメラを向けて、500ワットの有線ライトで照らした時、人生観が変わったと思うほどの衝撃を受けた。潜ってすぐのこの場所でも、地底の湖だと感じ取れる。陸上の空気と同じほどの透明度で光が通っている。そして透明な青、河合が別の有線ライトを持って先に進む。太鼓橋のようなブリッジが20mほど先にある。その地点までライトを進めて、ブリッジにライトをくくりつける。

ダイバーはシルエットになり、気泡がライトに照らされて、光り輝きながら上に向かう。、ブリッジの下をくぐりぬけると、先には青黒い暗黒が下に向かっている。ブリッジの部分を第二ゲートと名付けた。

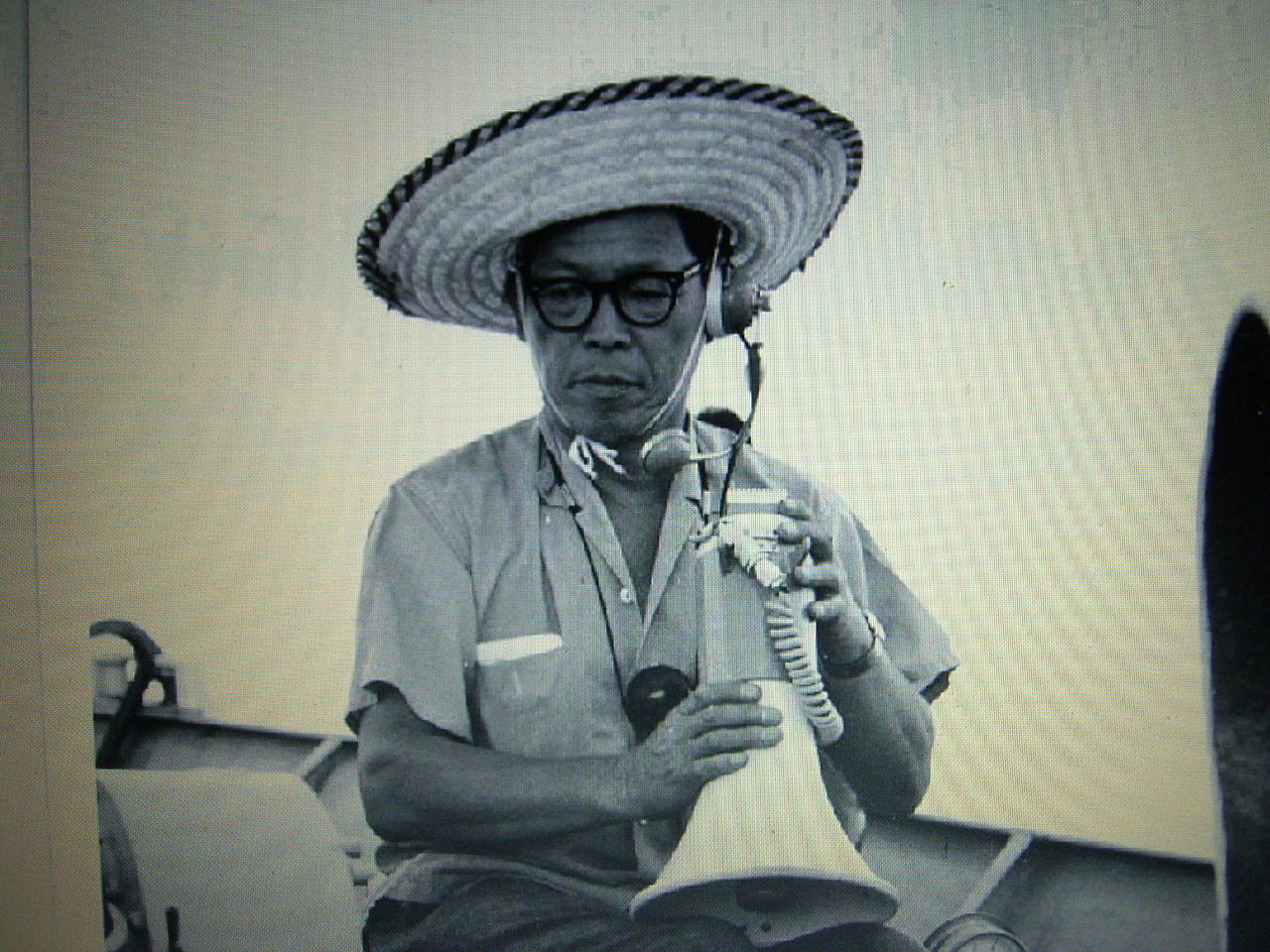

![_b0075059_17253259.jpg]()

衝撃を受けた光景を映像にしたい。美しい映像を作るためには三次元的なカメラの動きが必要だ。ホースでは自由な動きが出来ない。自由に洞窟の空間で動くためには、ホースがどうにもならないほど邪魔だ。フーカーのホースはあきらめて、全てスクーバで行くことに決めた。ホースはX洞への通路に入るときから使えば良い。

自分で撮る映像に、自分で魅せられてしまい、いくらでもテープをまわしてしまう。映像も大事だが、ほどほどにして、X洞への通路も探さなくてはならない。天井と呼んでよいのかどうかわからないが、天井にも下にもいくつもの、人間がようやく身体を突っ込めるような隙間がある。まるでスポンジのようだ。スポンジの隙間全部に入り込んでみる時間は無い。テレビ番組のロケだから、時間には限りがある。

松野さんがくれた図面は、水深50mあたりから上へ向かう通路になっている。黙して語らない彼を拝み倒すようにして教えてもらったことは、穴の中を上に向かって行くと5mか6mで行き止まりのようになる。行き止まりの壁を左の方に、ダイバーがタンクを背負ってようやく入って行かれるほどの隙間のような通路がある。少し苦しいけれど何とか入り込んで2mほど進むと突然のように大きく開けて、そこがX洞だ。「大丈夫だよ、何とか行かれるよ」と教えてくれた。

その言葉を念頭において、探す。

鶴町は通算9回目の潜水で、第三ゲートを少し越えたあたりに人間がようやく入って行かれるような穴が上に向かっているのを発見した。

次の日、6月24日、河合がカメラを持って行く。鶴町が見つけたと言う上に向かう穴を探すのだが、同じ場所に行かれない。行っているのかもしれないが、同じ穴なのかどうか区別がつかない。皆同じような穴に見える。松野さんたちは、多分、ある程度のところまで身体を入れ、先が開けないので、ロープをそのままにして戻ってきているのだろう。こうしておけば、同じ穴に二度入ることはない。そんなロープが上の方からいたるところに垂れ下がっている。僕たちは、見たという目印のロープを用意していなかった。ロープの先に浮きをつけて、上向きの穴に入れて浮かせれば良いのに、それをやらなかった。後の祭りだ。

通算11回目の潜水は、須賀がカメラを持って撮影した。第二ゲートと第三ゲートの間あたりに、上に向かって、ダイバーが入って行けるか行けないかぐらいの大きさの穴を二箇所発見した。一箇所には、一度入ったという印のロープが吊り下がっている。もう一箇所がちょうど55mだ。上に向かっている。これに違いないと思った。しかし、入り込むには空気が不足している。スチル写真を撮り、思いを残して立ち去った。

第三ゲートにくくりつけておいたライトを外して、下に降ろして見た。有線ライドだからあとで引き上げることができる。ケーブルを全部延ばすと、はるか下の方まで輝きが見える。ぽっかりと下に向かって開いている洞窟で、ライトが点のようなった。本当に透明なのだ。第三ゲート、鶴町の探した竪穴は水が濁ってしまっている。昨日の今日だから24時間以上経過しているのに濁りがとれていない。これがX洞ならば、中から水が流れ出てくるはずだから、ここではないだろう。

6月25日

通算第12回目の潜水。河合、田島が撮影に入ったが、水面の基地においてあるVTRのトラブルで撮影出来なかった。

とにかく潜降を続けた彼等は、洞窟は水深68mで行き止まりに見える。 この通路は、水深70mで底になっていると報告した。

続いて通算13回目の潜水を鶴町、井上、米田で行い。水深55mで上に向かうたて穴を見つけた。二人は、この穴がX洞への通路だと言い張る。多分私の見た穴とおなじだろう。

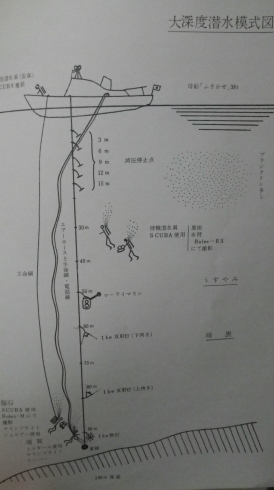

![_b0075059_17270023.jpg]()

6月26日

6月19日から潜水撮影を開始したのだから、8日目だ。これで予定していた日数が尽きてしまう。とにかくこれで撮影終了である。。

テレビ番組だから、何か山場を作って盛り上げて終わらせなければならない。あと一回だけの潜水だ。水深50mを越えるから、あれもこれもは出来ない。55mで上に向かう穴がX洞への入り口であったとしても、あと一回の潜水では、入って行くのは無謀だろう。それに、垂下がっているロープは当てにするなと言っても、これがX洞だという印をなにも付けないとはおかしい。X洞ではない可能性も大きい。

一日前の潜水で、河合と田島は、水深68mで行き止まりになっていることを発見したという。底があるのならば底を極めよう。と相談がまとまった。最後の一回の潜水で、狭い穴に入り込んでゆくのが怖かったこともある。僕たちにも恐怖心はある。

68mは深いけれど、釜石湾口防波堤の潜水で、深く潜ることはなんともないという心境になっていたから、深さについては、怖くない。行けるところまで行こうと皆が思った。

最後の潜水だから、水面の基地で指揮をする米田を残して全員が潜水した。須賀がカメラを持ち、先行してルートを調査するのが河合と鶴町、彼等が確信している68mの底まで行こう.

。後方でビデオ信号のケーブルをさばくのが井上、田島、堀部だ。

地底湖での潜水では、なぜか窒素酔いは軽い症状だった。少しおかしい感じぐらいで終わって居る。何故だろう。淡水で、しかも水が冷たくて8度だからか?

一回一回の潜水ごとに重いカメラを水面まで引き上げるのは面倒だから、チムニーを降りた水深35mのところに、カメラを置き放しにしておいた。そのころの放送規格のカメラは、カメラとVTRとは別になっていて、水面の基地にVTRを置き、ケーブルで電源を送り、信号を受けて、基地で録画しているから、電池の交換、テープの交換は必要ない。カメラは水中に置いたままでも良い。

潜っていって、水深35mで有線通話機のレシーバーとマイクを耳に付けて、カメラをかまえ、さあ行くぞ、と気持を引き締めたとき、意識の中で水深のカウンターはゼロにもどっているのではないだろうか。水深35mでカメラを持ち、それから20m下がれば55mだが、本人は20mしか潜っていないような錯覚を起しているのではないかと考えた。

![_b0075059_17283665.jpg]()

とにかくこの時の潜水まで、窒素酔いは少しばかりいい気持になるだけで、不快感もなければ、意識が途切れることも無かった。

どんどん潜って行って60mを越えた。すぐに70mだ。おかしい。70mあたりに底があるはずではなかったか。下を見ると、直径で10mほどの竪穴が真っ直ぐに下にむかっている。青黒い透明で、下の深さはどのくらいあるかわからない。70m地点で底なしの穴の中空に浮いている。深くてウエイトがオーバーになっているのでどんどん沈んで行く。サーチに出ていた河合と鶴町が戻ってきて、僕の腕をつかんで引き上げにかかった。到達地点で水深計の指針をカメラに収めようと思った。なにか水深の証拠が撮れなければこの潜水は終わらない。私は腕を振り解いて、その水深で停止しようとする。彼等は上に引き上げようとする。しばらく格闘が続いた。ようやく水深計をファインダーに入れたが、まだ彼等は一番深いところで水深計を撮影するという意図を理解してくれない。ようやく鶴町の水深計をつかんでカメラの前に持ってきて、意図を理解させた。その時は少し浮上してしまっていたので、再び下に戻った。水深計の指示は73mを示していた。なかなかピントが合わない。そのうちに面倒になった。カメラを静止することなど、この水深ではできない。撮影したテープの方で静止させれば、良いのではないか。それなりに、なんとかピントを合わせて浮上のサインを送った。それからが早いこと。あっという間に水面に向かって駆け上がった。用心のために減圧停止を長めにしてから浮上する。

あとで計時を調べてみると、潜降を開始してから73mまで潜り、浮上して減圧点に戻るまで、3分弱しか経っていなかった。一分間に10mの率どころではない、一分間に50m以上も浮上している。そのころは未だ、停止点までは、早く上がっても良いと考えられていて、急浮上していた。その後、浮上の途中で減圧症になるダイバーが多くなり、深く潜った場合には、カタツムリが這うようにゆっくりと浮上しなければならないことになった。まだ、ダイビングコンピューターも無い時代だ。

撮影が終わっていないのに、何故引き上げたのだと、彼らを問い詰めると、その時の僕の顔は、目が点になっていて、つまり視野狭窄の状態で、潜水を続けたら危ないと思ったのだそうだ。お互いに、水深50mを越えたあたりからは、きっと同じような顔、窒素酔いの顔をしていたのだろうが、これまでは、顔と顔を合わせたことが無かったのでわからなかったのだろう。彼らがターンして引き返して来たので、降りてゆく僕と顔を合せることになった。

地底湖は、50mから60mの途中で、左右に二股に分かれていたのだ。鶴町と河合は前回の潜水で、わき道にそれてしまって底についた。今回は本筋を行ったので底がなかった。それにしても本筋に行ってよかった。枝洞に入って底を発見したなどと番組で放送したら大恥をかくところだった。本筋の竪穴の底の深さはどのくらいあるのだろう。200mなのか、それとも数千メートルなのだろうか。さしわたしが10mを越えていて、深さ数千メートルの竪穴、それはそれで巨大地底湖と言えるだろう。

僕たちは、国内の鍾乳洞で水深73m潜水の記録を樹立した。というと聞こえは良いが、73mまで墜落したのだ。

NHK夏休み特集「地底湖の謎―謎の大洞窟」は昭和56年8月20日に放送され、巨人対広島の野球放送の裏で、28%の驚異的視聴率を上げた。後に出世コースを驀進した大橋プロデューサーは、いつもこの視聴率を後輩に成功例として例にあげたそうだ。

![_b0075059_17325556.jpg]()

龍泉洞を潜った、僕らのチームこの中で、もう、鶴町、米田、田島は、世を去っている。

![_b0075059_17183307.jpg]()

この穴も向こうに巨大な地底湖がある。と思った。

鍾乳洞というのは、人を引き込む魔力があるらしい。その洞窟が自分の洞窟だと思いこんでしまうのだ。これは、もしかしたら遠い祖先、人類が穴居生活を送っていた原始のころの記憶がどこかに残っているのかもしれない。人は洞窟の中に身を隠すとほっとする。

この撮影に参加したみんなが竜泉洞は自分の洞窟だと思いこんだ。もう、あと一息でX洞が見つかるところまできている。あと一歩だ。この撮影をあと一週間続けられたならば、そして一度東京に帰って器材の整備と点検をして仕切りなおしができるならば、行けていたと思った。

![_b0075059_17321077.jpg]()

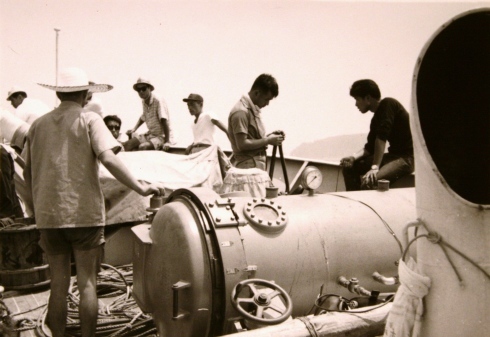

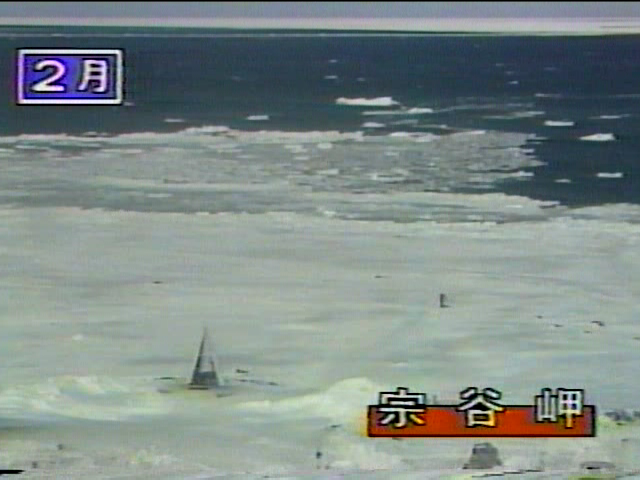

沼沢沼揚水発電所取水トンネル、

この底に見えるのが水面で、そこから潜って水深30m

横に400mのトンネル 取水口だ。

![_b0075059_17364688.png]()

次の年、昭和57年3月、東北電力の依頼で、福島県沼沢沼水力発電所の取排水トンネルの調査を行った。天然の鍾乳洞に引き続いて人工の洞窟である取排水トンネルだ。

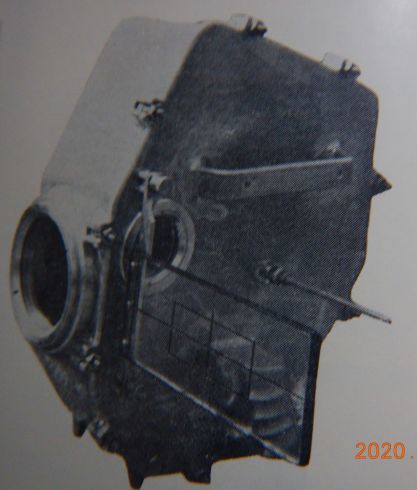

沼沢沼は会津若松から只見川を遡ったところにある。雪深いところで、3月には未だ2m近い積雪が残っていた。この発電所は揚水発電所である。水力発電は、山の上に溜めた水を落として、タービンを廻して発電する。揚水発電所とは夜間に電力消費が少ない時に、タービンを逆に廻して、発電で落とした水を逆流させてもう一度山の上の沼に引き上げる。昼間の電力消費の多い時間帯にまた落として発電する。水を揚げたり落としたりするトンネルには巨大な力がかかる。トンネルに亀裂などが無いか、詳細にビデオカメラを使用して撮影調査をするのが仕事だ。トンネルの全長はおよそ400m、出入り口は片側だけ、水深はおよそ30m、水位が低くなっている3月でおよそ25mだ。水温は3度だ。竜泉洞のような湧水ではなく、沼に溜めている水だから温度が低い。

ホースもない、ラインも引いていない状態でトンネルに入ると、どちらが出口か完全にわからなくなってしまう。

暗くて、視界の良くない水中では、直径3m以上のトンネルは、ただの壁に見える。壁に手を触れながら泳いで行くと、自分の身体も回転してしまうので、どちらが出口かわからなくなる。先端に向かって太いホースに沿って泳いでいても、はてな、と思うことがある。これで先端に向かっているのだろうか、それとも後戻りしているのだろうか。チョークで矢印を付けながら進む。自分で書いたその矢印も、この矢印は、入り口に戻る矢印だろうか、先に進む矢印だろうか疑いだしてわからなくなる。

鶴町と井上が入社したばかりの時だった。長野の山の中にあるダムのトンネル調査に、ある潜水会社の手伝いに出した。まだ、プロになりきっていない大学を出たばかりの彼らであった。二人に年配のダイバーを加えて3人でトンネルに入った。年配のダイバーは、フリーランサーであった。監督をする社長は水面にいて、ダイバー三人との間は、命綱ロープで繋いでいた。無事に作業を終えて一旦出てきたが、トンネルの中に工具を忘れた、ちょっと取って来ると言って、年配のダイバーがトンネルに戻っていった。これがトンネルや洞窟死亡事故の古典的パターンなのだが、若い二人にはその知識がない。奥に戻ったダイバーはそのまま帰らなかった。何分待っても帰えらないので、ロープを身体に結び付けて、捜索に向かった。入り口から30mほどのところで沈んでいて、息を吹き返すことは無かった。多分、どちらの方向が出口なのか分からなくなったのだ。

同行していた潜水会社の社長は、遺体と鶴町、井上を車に乗せ、ダムから下った。途中、車を止めると、社長は狂ったようにお題目を唱え、死んだダイバーの道具を谷底に投げ捨てた。しばらく狂うと、けろりと直って再び車を走らせた。その後もなんとも無く、仕事を続けたし、遺族が訴えるようなことも無かったらしい。

何の目印も無いトンネルは恐い。

沼沢沼では、太いホースをトンネルの奥まで引き込み、先端で細いフーカーホース四本に枝分かれさせるシステムを考えた。スクーバタンクを背負って、スクーバで呼吸しながら先端に向かう。枝分かれしたホースの先端は、水中で取り付け取り外しができるカプラー(接合金具)でフルフェースマスクに繋ぐ。そのままホースからの空気の供給で作業を行い、帰るときはホースを切り離して、スクーバで呼吸して戻る。太いホースを次第に先に進めながら撮影作業を進めて行く。太いホースには、20m間隔でマイクが付けられていて、水中で音を拾う。もちろん、フルフェースマスクには通話機のマイクとレシーバーがつけられていて通話することができるが、ホースを切り離す時にマイク、レシーバーの通話線も手放してしまうから、音信不通になる。そこで、ダイバーが着けるマスクの通話装置とは別に、太いメインホースにレシーバーを付けてトンネルの中の音を拾うことができるようにした。このレシーバーで30m以上先の音を聞くことができた。レシーバーに次第に接近してくるダイバーの呼吸音、やがて前を通り過ぎて、次第に音が遠くなってゆくと、次のレシーバーにダイバーが接近してくる音が聞こえる。ダイバーの動きを音で確認することが出来た。レシーバーはスピーカーでもあるから、水面からの指示を送ることもできる。

沼沢沼で全ての作業が終了して、ホースの引き出し作業をした。何人かがトンネルに入った。引っかかったら担いで出すためだ。何の障害も無く、するすると引き出せた。

ホースを完全に引き出した後に確認すると、未だ一人トンネルの中に残っていると言う。ベテランの太田さんが工具の忘れ物が無いか確認に戻ったと言う。あの時と同じではないか。血の気が引いた。そんなことが無いようにと生命線のホースを引いたのに、すべてが終わった後で、命綱無しでトンネルにもどる。古典的な事故のパターンだ。

幸いにも、やがて太田さんは戻ってきた。

沼沢沼に潜水した方法で竜泉洞を探ろうと思った。入口から水深60mまで潜って、X洞を見つけて、X洞の竪穴を水面まで60m浮上しても合計で120mだ。沼沢沼のシステムはホースの長さが、400mある。ホースの先端部で呼吸している限りは迷うことも無いし、空気が切れることもない。もちろん電話も通じさせておく。山登りで言えば極地式のようなシステムで潜れる。沼沢沼の工事に参加したフリーのプロダイバーにも話したら、皆、やりたいと竜泉洞を楽しみにした。

何通も企画書を書いた。NHKは続編はやらない。その代わりではないが、大橋プロデューサーは、次の企画、東京無人島紀行の撮影をさせてくれた。

昭和60年、某局の開局記念番組に採用がほぼ決まった。本当にX洞があるのかどうかを聞かれた。「あります。」と言い切れば良かったのだろう。テレビとはそうゆうものだ。NHKだって、X洞はあると信じて僕たちを潜らせたのだから。

「あります」と言い切れなかった。あるかどうかわからないと言う理由で最終的には没になった。

私はその後、ニュースステーションの成功などで乗っていて、忙しさにまぎれて竜泉洞はそのままになった。

その後、アメリカでは洞窟潜水がテクニカルダイビングの名前で盛んになり、親しい友人の佐藤矩朗氏から、2000年、フロリダでケーブダイビングに実績のある、ラマール・ハイレスというテクニカルダイバーが潜水調査を行うという趣意書をもらった。佐藤さんから、X洞発見の知らせはもらっていない。

この趣意書でも、ラマール氏のスケジュールでは、潜水日数は7日になっている。7日では無理だ。X洞があるのか無いのか、はっきり結論が出せるまで徹底的に潜らなければならない。

2001年、書きまくって諸処に提出していた企画書に電通が興味を持ち、企画書の再度提出が求められ電通からNHKに企画を通すことができそうだった。しかし、NHK撮影班がフロリダで洞窟探検をやる。同じようなことを同じ年内にやることはできない。僕の企画は溶けて消え,僕の龍泉洞も終わった。

※ その後、佐藤さんの龍泉洞も終わりになり、PADI時代に親しくなり、アメリカに行っていた久保君がテクニカルダイビングの線で、龍泉洞にかかわることになり、僕に仁義を切りにきた。それが縁で、久保君とは日本水中科学協会を一緒にやるようになり、久保君の龍泉洞調査の結果を日本水中科学協会のシンポジウムで何度か発表してもらった。現在進行中の「リサーチ・ダイビング」でも龍泉洞について書いてもらう予定でいる。

大きなビルがすっぽり入るようなX洞は、存在しなかった。ただ、僕のダイビングでの行き止まりにちかいあたりから、上に昇って水面に出て、錯綜した洞窟の繋がりに出て、観光洞の行き止まりに出ることができる。

![_b0075059_17375242.jpg]()

僕らが想像していた地底湖

結局、ビルが入るような巨大な水中洞窟とそれを浮上して、上陸することができる巨大な洞窟は、越智さんの窒素酔いから来た幻想だったのだろうか。

昭和43年(1968)に雑誌「海の世界・2月号」に越智さんが書いた巨大な水中洞窟は、窒素酔いからの幻想だったのだろう。しかし、それとは別に、僕らが73mまで潜った垂直の洞に横穴があり、その向こうに巨大な洞窟があるかもしれない。今、地下水の調査でかかわっている産総研の丸井さんんが地磁気で山の上から調べた結果、山の中の地下には大きな空洞があるらしいという。

いま、メキシコのセノーテが、親しくさせていただいていた、三保先生らの活動もあり、その美しさから観光ダイビングとしても、脚光を浴びている。これら、セノーテは、横に長く伸びている行き止まり化、抜け出るところの探査は1000m単位だが浅い。龍泉洞は100m単位だが、垂直方向である。200mであっても、水平に200mと垂直に200mでは、それが水中であれば、様相、状況は全く異なる。200mは短い距離だが、垂直ならば、水深ということになる。垂直に1000mの洞窟に降りて行く、というのも、それはそれで、一つのロマンではあるけれど。