![_b0075059_10483577.jpg]()

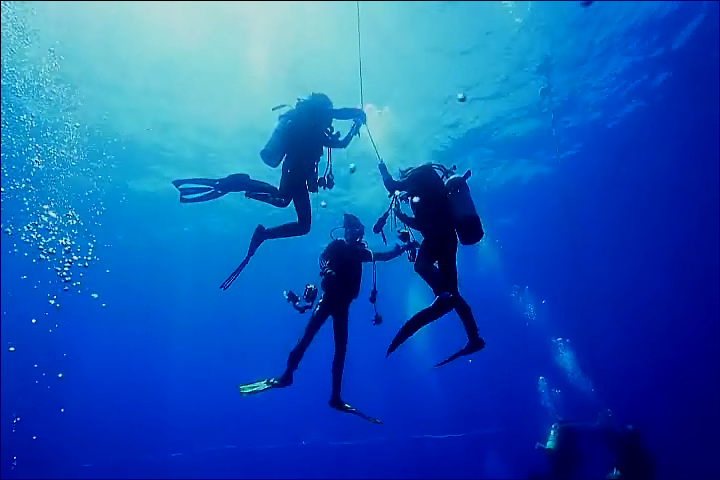

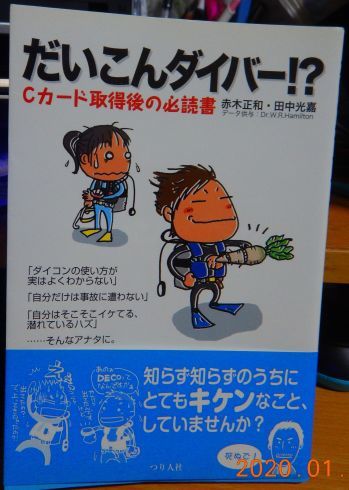

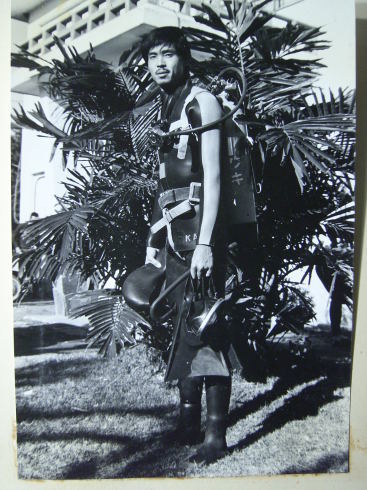

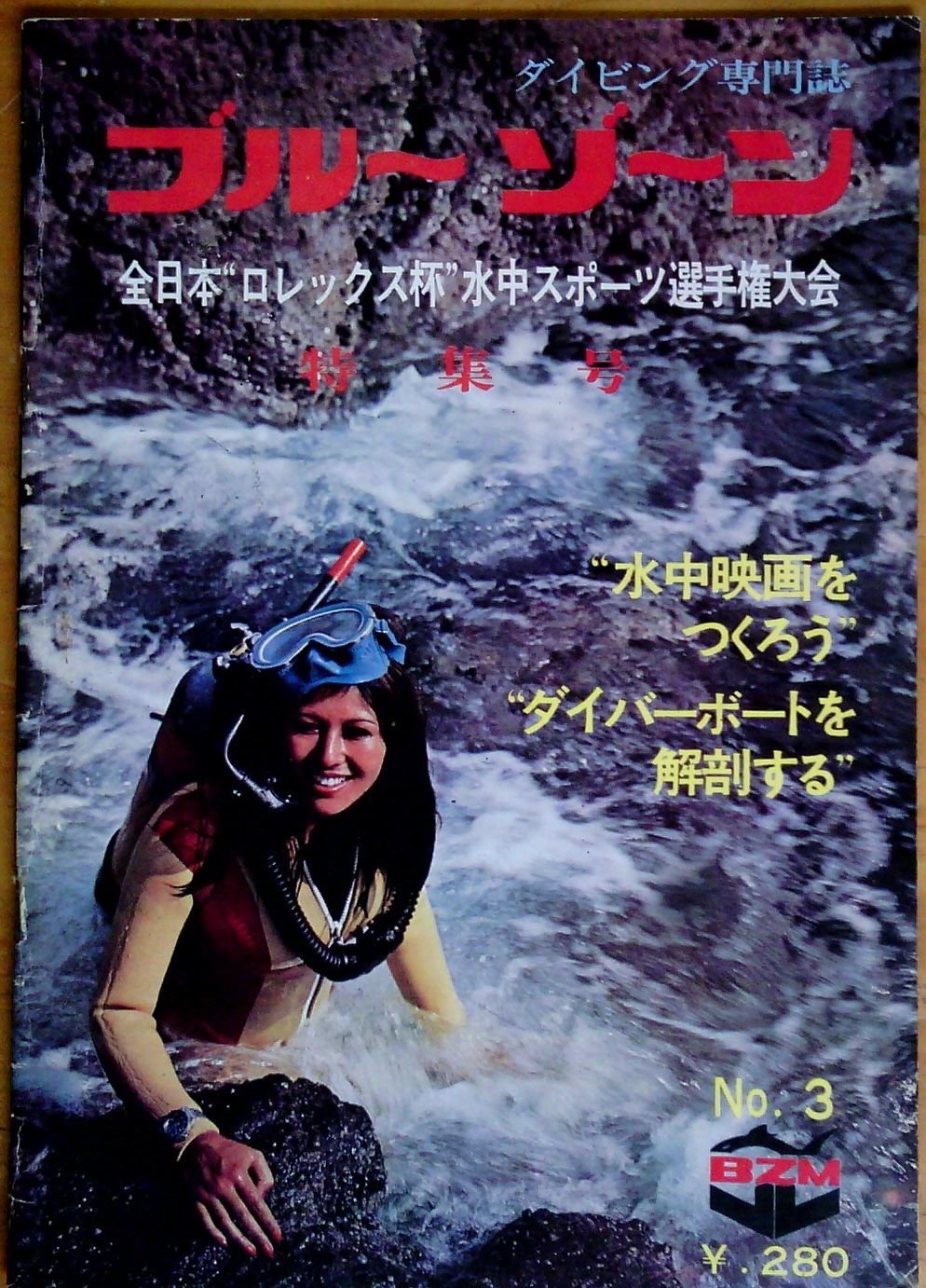

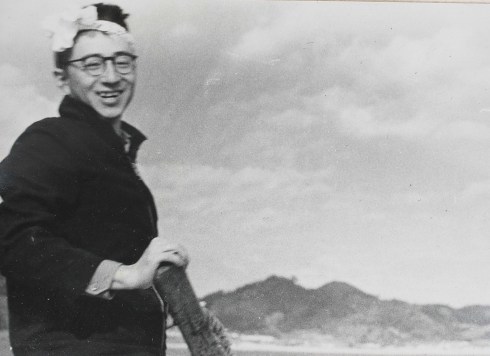

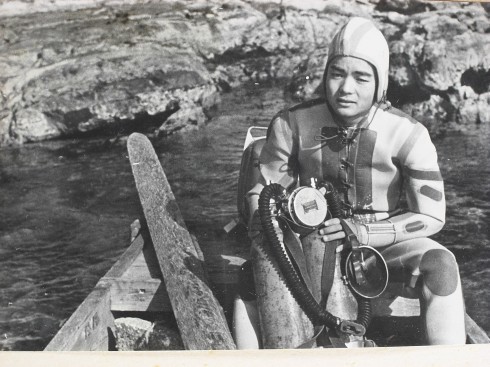

写真は1958年、東京水産大学 一級上の竹下徹先輩

着ているウエットスーツは、独立気泡ではないスポンジ クストーらが映画沈黙の世界で着ていたものと同じ(多分)背負っているタンクは、フランス、スピロテクニックのアルミ製 手にしているフィンはチャンピオン、足元には、竹下さん自作の二眼レフカメラ(ハウジング)が置かれている。大学4年で、手探りでカメラを作り、とにかく写ったのだ。海は、人間が飛び込んで行ける本当に、フロンティアだった。

僕らはフロンティアを目指した。

ダイビングの歴史 101 学生のダイビング ①

ここまで、ダイビングの歴史は89 重複を入れると95ぐらいになる。改めて101からスタートすることにする。

学生のダイビングについて、関東学生潜水連盟を中心として。

なぜ、関東学生潜水連盟の推移が①になったか? 今、学生のダイビングが大きな曲がり角に来ている。いや、もう曲がってしまっているのだろう。それを、歴史の目でみて、整理しておきたい。

今ここで整理しておかないと、伝統が無になってしまう。伝統を基にした上で、これからのことを考えなくてはいけない。それは、すなわち歴史である。

関東学生潜水連盟は、1968年にダイビングのビジネスとは、離れた位置でスタートし、現在にいたっているが、大学のサークル、同好会をダイビングショップが世話(安全管理・危機管理)をするビジネスの形態は、関東学生潜水連盟のはじまりと、ほぼ 同じ1970年ごろからはじまり、定着している。関東以外、関西や中部、九州の学生のダイビングについては、直接かかわっていないので、ここでは、述べることができないが、ショップとのかかわりが強かったのではないかと想像する。ショップや、ダイビングサービスとの関わりのパターンはいくつか考えられるが、ダイビング業界にとって、卒業後もダイビングを趣味にしてくれることも含めて、大学クラブのダイビングは、業界にとって大きい存在である。

身近な例を挙げると、1990年、僕は テ・ルというケーブル・ダイビング・システムを売る会社をつくり、その一環として、レジャーダイビングのお店、都市型のダイビングショップ、ユースリーダイビングコミニュケーション(U3)を作って、その担当を、現在は伊豆の富戸でダイビングサービスをしている大西君に任せた。ほぼ同じ頃、僕が理事長をやっていた全日本潜水連盟に東京学芸大学の学生がダイビングサークルを作る相談に来ていて、それを受けて指導をした。それに大西がかかわった。僕と学連の関わりもあって、学連への加入も勧めたが学芸大学は学連には加入しなかった。その理由は憶測でしかないが、なにも、学連に入らなくても活動は自分たちだけで、大西が指導していれば続けられる。大西君も、自分の商売になる相手だから、横槍はいれてもらいたくない。その商売とは、僕が経営するユースリーの商売である。都市型のダイビングショップは、非常に難しい。毎年それなりの商売になる大学のクラブ、同好会は、一つの財産になる。

時が来て大西君が独立することになり、学芸大学は、そのまま大西君の財産になり、クラブも平穏にそのまま継続している。

このような、ダイビングショップと大学クラブの関わりは、さまざまなバリエーションがあり、人間関係の葛藤はあるだろうが、ダイビングサービス、都市型ダイビングショップと大学ダイビングクラブ繋がりは、数え切れないほどあり、ダイビング業界のドル箱の一つになっている。

近年の日本における学生ダイビングの動きは、月刊だったダイバー誌の「学生ダイバー青春記」でその動向のおおよそを知ることができ、その経過を追っていくとこの数年の学生ダイバーの同好会・サークルの進展がわかる。大学生サークルの紹介は、現在はマリンダイビング誌だけになっているが、紹介が間に合わないほど増えている。その分析は後にして、まず学連についてその歴史をのべるのだが、現状では、大学ダイビングクラブ、同好会の伸張に反比例するように関東学生潜水連盟は求心力を次第に失い、2016年、の50周年記念のときに17大学が加入していたものが、現在は8大学に減少している。

そのいきさつなども視野にいれて、大学生ダイビングの誕生の時から、いままでのことを、自分の眼を通して述べていこう。そして、できれば、学連には、求心力を取り戻し、継続させたい。

※ここから、ブログのダイビングの歴史INDEX で並べた事項を背景、参考資料として、あたらしく、自分の視点で 書いて行こうとしている。時に応じて、ここまでのブログを参照する。

学生ダイビングクラブの誕生 東京水産大学潜水部

日本にアクアラングが紹介されたのは、正式には、つまり、新聞記事とかに掲載されたのは1953年のことである。そして、その次の年、1954年、東京水産大学では、学生の実習中に死亡事故が起こった。これらのいきさつ詳細については、リサーチ・ダイビングの歴史の項でのべたい。

上記 ブログINDEXからも、その事故について述べているブログを検索できる。

https://jsuga.exblog.jp/28089440/ 1954年の 水産大学での事故について

https://jsuga.exblog.jp/28972614/ https://jsuga.exblog.jp/28983967/

そして、筆者(須賀)が潜水実習を受けたのが、1957年、大学3年次のことであった。

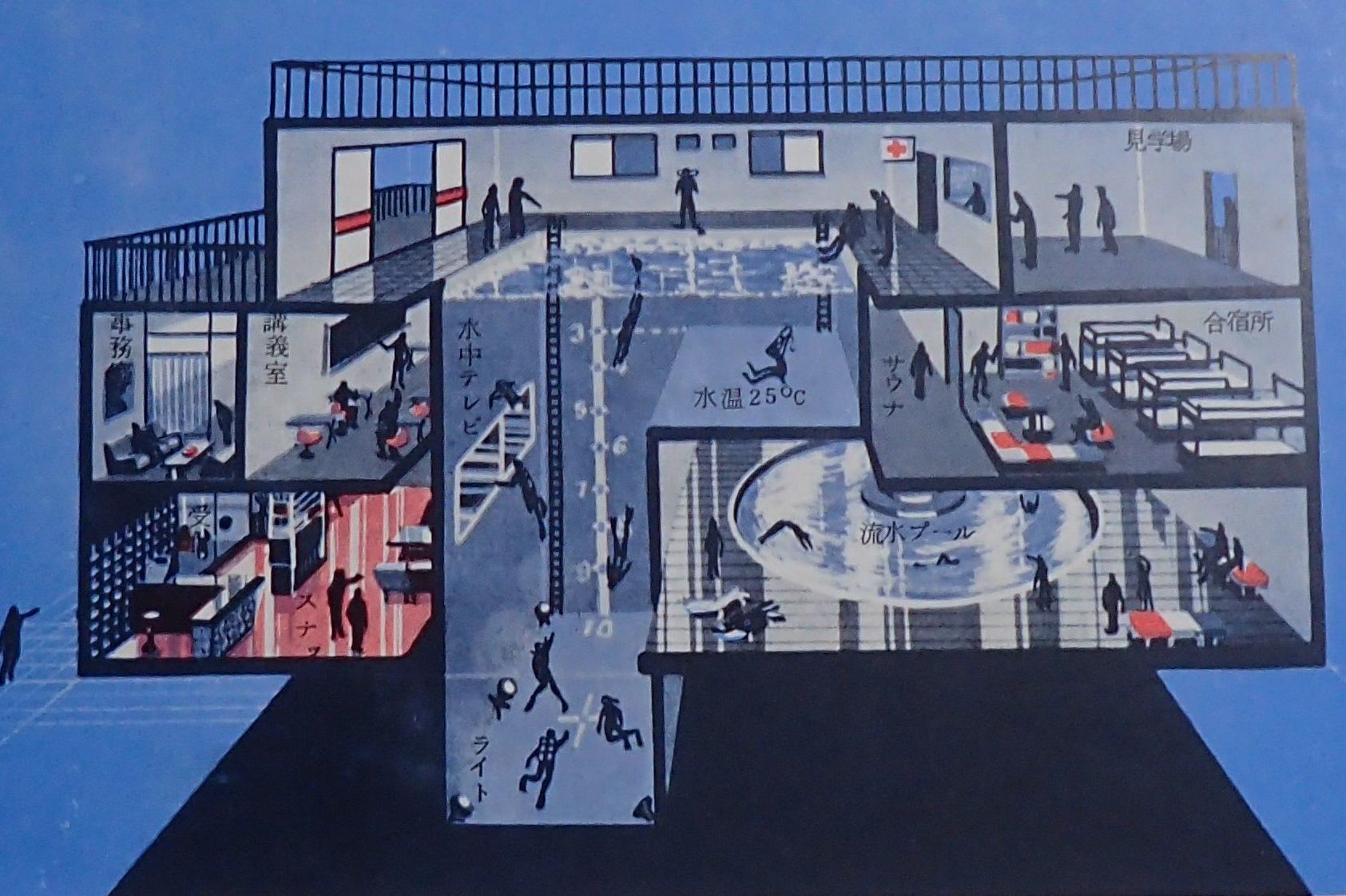

![_b0075059_10561215.jpg]()

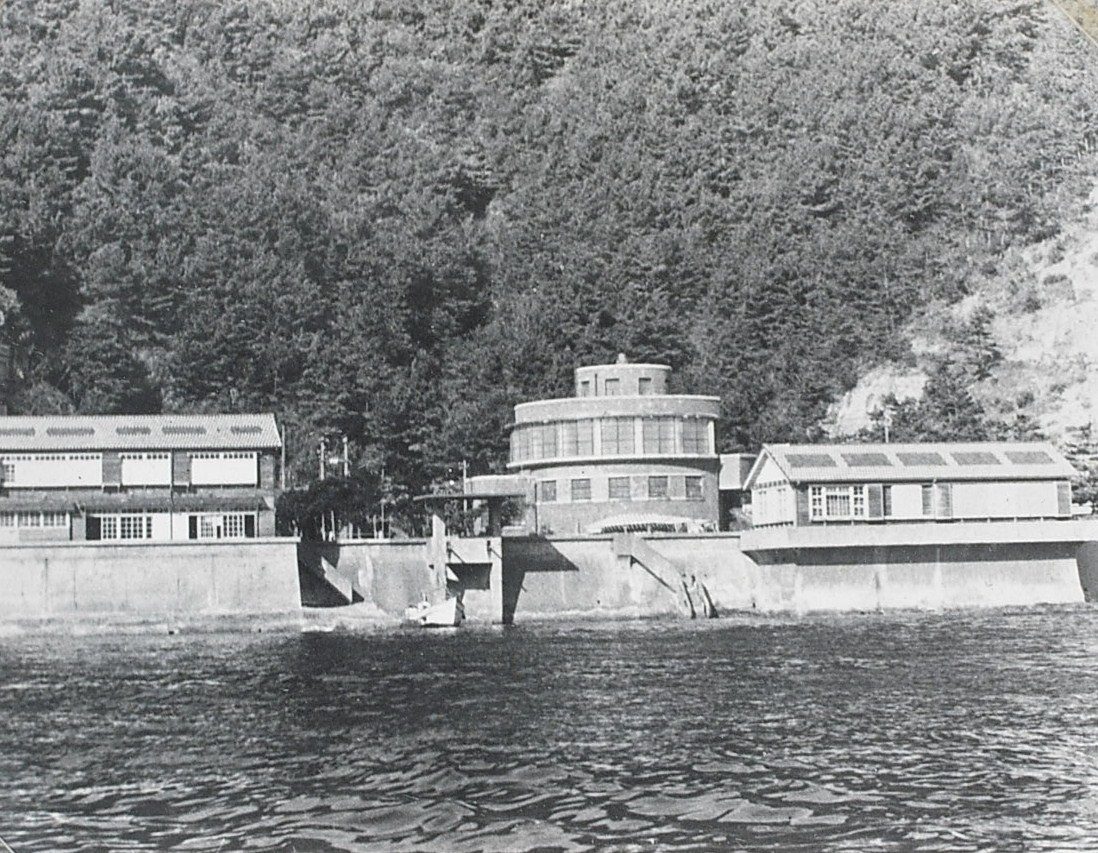

潜水実習 原田進、右は清水君、南米に渡り成功して財を築く。

ところで、せっかく実習を受けて、アクアラングが使えるようになったのに、潜る、実際にダイビングをする機会がない。ちょうど、僕が潜水実習を受けた、その1957年に、日本潜水科学協会ができた。(この協会についても別の項で詳述する。)この協会の行事や潜水講習を手伝うというのも、一つの機会ではあったが、それは、回数も限られているし、参加できるのも、2ー3名、そして、自分の、自分たちのダイビングができるわけのものではない。

https://jsuga.exblog.jp/28204876/

潜水実習の担当教官であった宇野先生(当時は講師、後に名誉教授)のところに行き、顧問になってもらって、つまり、道具を貸してもらう、使わせてもらうルートを作って、ダイビング同好会を作った。これならば、自分の、自分たちのダイビングができるだろう。振り返って、「自分の、自分たちのダイビング」というのが、重要なキーワードだった。

先生、教官とか先輩の指示ではなく、自分の自分たちの考えで自分たちのダイビングをやりたいのだ。「自分たちのダイビング」それが何であったのか、具体的には、今振り返ってわからない。多分、「自分たちで決める」ということだったのだろう。これも、重要なキーワードだ。

自分たちのダイビングをしたい、と集まったのが、秋、9月か10月だった。7月に潜水講習があり、その翌々月だから、かなりの速攻であった。

ダイビングで重要なのはバディシステム、僕は、同級生の原田進が、バディだった。兄弟が居ない。兄が死んだ一人っ子の自分にとって、原田は兄弟以上のバディだった。

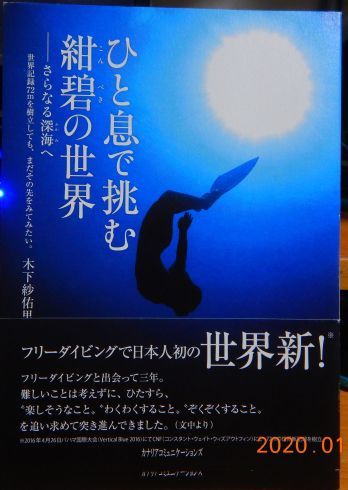

![_b0075059_10511338.jpg]()

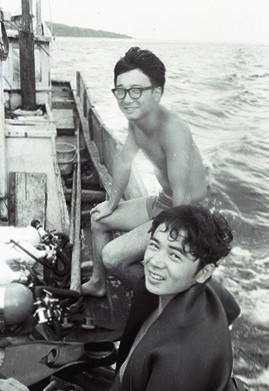

写真は左から原田、生田、浅見 岩橋 橋本 須賀 竹下

僕と原田進は3年生、4年生の竹下徹さん(後に海上自衛隊 水中処分隊、隊長などを歴任して、退官、三井海洋開発から海洋研究開発機構に出向してシートピア計画に携わる)とそのバディの橋本泰生さん(後に牛深で真珠養殖業)を語らって、周囲に呼びかけた。同級の原田(大洋真珠)1学年下の 浅見国治(日本アクアラング)遠藤(福岡潜水)岩橋義人(静岡県水産試験場場長)生田国男(大分大学教授)、等があつまった。これは、記念写真に収まっているメンバーだ。ところで、2年生はまだ潜水実習をしていない。屋外プールで体験実習をやった。このプールが、今も変わらぬ海洋大学のプールである。このプールが65年間、変わらないことは、驚きだが、プールというものは、そういうものだろう。しかし、ウエットスーツが世に出るのは1960年だから、まだない。寒さに震え上がるスタートだった。十一月には大学祭、水産大学では海鷹祭がある。クラブとして、機材や写真を出展して、クラブとしての市民権を獲得した。これが、学生ダイビングクラブの嚆矢である。ちなみに、第三代は、笹原捷夫(後に土肥のブリジストン101の初代所長)蜂谷禮 (ニューギニアで、白蝶貝真珠養殖で活躍) 第四代が村松守光であった。ここまでが直接に親しく、卒業して社会の荒波に翻弄されると、ダイビングクラブとは、少し距離ができるが、 後に縁ができるのは、第五代の井田齋(北里大学名誉教授)神尾尋司(素潜りで、水平75m潜れて、スガマリンメカニックに来てくれる話があったのだが、すれ違ってしまった)高橋正敏

第六代 清水信夫(深田サルベージ)水口憲哉(東京水産大学教授、環境問題にかかわりが深い)第七代 今野敏得(東京水産大学教授 水産植物学)第九代 黒川治雄(マリン企画社長 ダイビングワールドを出した)本山雄策(帝国酸素 ヘリウムガスを担当、現在も日本水中科学協会会員になってくれている)第十代 石川文明(西川名マリンパーク経営 日本水中科学協会会員)

親しく関わりをもつことができた人だけを上げた 第十一代から後は、次の項になる。

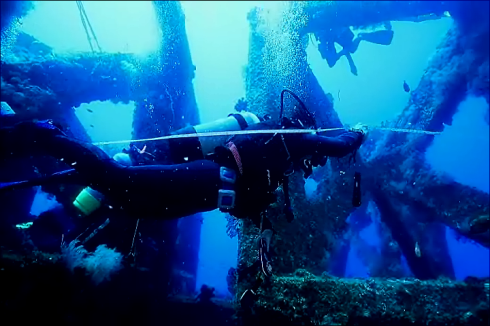

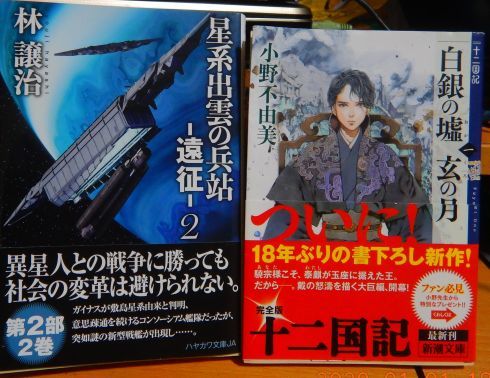

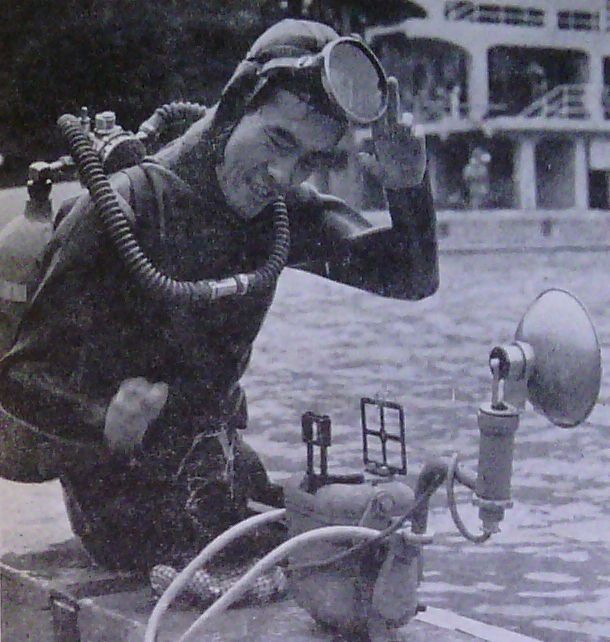

![_b0075059_10572152.jpg]()

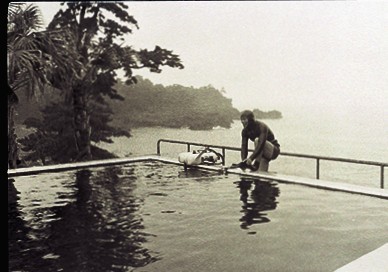

1968年 日本潜水会での加藤芳正君

前出の竹下さんの写真から、10年後である。

ウエットスーツは、今のものと外見はほとんど同じ、タンクは12リットルのスチールになり、レギュレーターはシングルホース、なぜか、左側からホースが出ている。おかしいと思ったが、逆焼きではない。(次の写真で見ればわかる)彼は左利きだったのか?

![_b0075059_10582866.jpg]()

荒波からのエキジット 左は長谷川剛(ミナミスポーツ)右は加藤君

フィンはまだチャンピオンだ。この直後から、後に述べるような理由で、チャンピオンは消えていく。ただ、東亜のカタログには、2020年の今も載っているはず。

法政アクアの誕生

東京水産大学を卒業した後、1959年、東亜潜水機に就職し、ダイビングの指導にも関わるようになり、幾多の空中戦の結果、1967年の12月に日本で初の潜水指導団体である日本潜水会を結成する。これらのいきさつについては、日本の指導団体の歴史の項で述べるが、その日本潜水会の第一回の指導者講習会が、伊豆の海洋公園で行われ、法政大学の加藤芳正君が参加した。日本で第一号の学生指導員(インストラクター)である。その加藤君が、一年上級の高桑君らと、法政アクアクラブを設立する。

法政アクアについては、法政アクアの創立30年記念誌「法政アクアの曙」を参照しているが、これによれば、法政アクアクラブの創立は1965年である。

日本ではじめての潜水指導団体、日本潜水会よりも古い。

※このあたりのいきさつについては、時系列で年表形式にまとめたい。

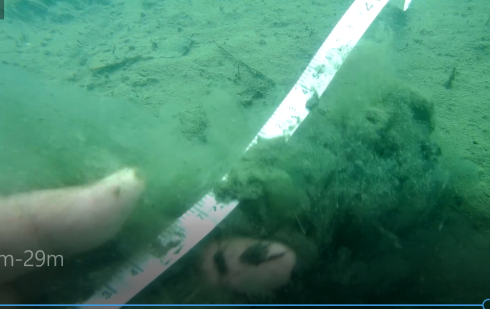

1963年、僕は、全面マスクにデマンドバルブを着けた潜水機のテストをするという名目で、舘石昭さんと館山湾で100mに潜る実験潜水を行い、それをTBSのカメラルポルタージュという30分のドキュメンタリー番組で放映した。

![_b0075059_11011004.jpg]()

館石さん、5本セットのタンクを背負って100mを目指した。

それと、時を同じくして、同じ番組、カメラルポルタージュで、カメラマンの伊藤則美さんと工藤昌夫さんのチームが戦艦陸奥に鎮魂の潜水を行った。瀬戸内海の海に、原因不明の爆発事故で沈没した戦艦陸奥に、アクアラングで潜り、陸奥の甲板の上、水中にアクリルの透明な箱を伏せて作った空間の中で蝋燭のお灯明を灯してくる趣向で、映像的には印象深かった。

伊藤則美さんは、舘石さんと一緒に水中造形センターを創った。後に別れて、水中造形センターは、舘石さんの主催になり、やがてマリンダイビングを発行して今日に至っているのだが、伊藤則美さんは、舘石さんのライバルである。舘石さんは、須賀と組み、伊藤則美さんは工藤昌夫さんと組んでいる。

![_b0075059_11024542.jpg]()

伊藤則美さん かっこうの良い人だった。

工藤さんと僕も、時に助け合うことはあったが、基本的には、これも、ライバルであり、コンペティターであった。その伊藤・工藤組の戦艦陸奥の潜水に、法政の学生である高桑君と、加藤芳正君のお兄さん(名前失念)が、参加する。そしてその縁で高桑君が中心で、芳正君が加わって、法政アクアができる。工藤さんが、アドバイザーである。法政アクア、1期が高桑君、2期が加藤芳正くんである。

※ 一期 高桑克祐 山田成美 高波和義 二期 加藤芳正 大河原寛 若林良彦 伊藤久男 剣持孝雄 深谷三郎 黒沢一男 椎橋良三 三期 銭元健二 谷内秀昭 渡辺敏夫 大村喜昭 城所若男 藤田裕二 松永猛 本田和宏

そして、3期が銭元君、谷内君である。

谷内君は、浅草の玩具問屋の息子で、東亜潜水機によく遊びにきてくれていた。

そして、この3期の代が、日本潜水会の一級講習会に来てくれた。日本潜水会の一級のきまり、基準は、海で死ぬことが許されない。二級は、普通のダイバー、一級は、三級、初心者ダイバーを助けなければならない。海で死なない、海で助けるためには、一にも二にも泳力、泳ぐ力、そして、スキンダイビング能力だと考えていた。ほぼ、バカの一つ覚えで、生きるためには泳げ、溺れるな、それしかなかった。

BC.が生まれ普及するのは、まだあと10年先である。ライフジャケットは、必要か、邪魔ものかという議論が行われている時代である。泳力こそが命の綱である。「死なないためには泳げ」これもキーワードとして重要である。

練習種目には、たいてい、地獄というニックネームが付けられた。タンクを背負って完全装備、適正ウエイトを着けた状態で、それに加えて5キロのウエイトベルトを手に持つ、それでスノーケルは使わずに、海洋公園の小プールで10分間の立ち泳ぎをする。これは、地獄鍋と言われた。これは、フィンの性能の向上とともに、それほどつらくはなくなったのだが、そのために、どんどん、立ち泳ぎの時間が延びていく。

僕は当時、東亜潜水機の作るチャンピオンというフィンを使っていて、10分の立ち泳ぎで、精一杯、で10分という基準を作った。それが、クレッシイのロンディンを借りて使ったところ、10分では、全然辛くないのだ。自分が売っていたチャンピオンが泳ぐには不適、効率が悪いことを知って、愕然とした。ただし、チャンピオンはフィンを履いたまま岩によじ登るというような動作には、強かった。

また、ウエイトを適正に着けてタンクを背負い、海洋公園の50mプールを、マスク、スノーケルを使わずに泳いで、4周する。これは、座頭市地獄旅と呼んだ。

この練習を、法政の銭元君らは経験して、自分たちの練習に取り入れた。後の法政アクアの立ち泳ぎ事故の種が蒔かれたことになる。

![b0075059_15352302.jpg]()