![b0075059_20431661.jpg]()

日本水中科学協会 シンポジウム の沿革 ここで、シンポジウムの第一回から、今度の第九回までを振り返って見よう。

2010年水中科学協会は、発足した。アメリカにはAAUS という、大学および研究機関のダイビングをつかさどる、団体がある。

日本のダイビング活動のはじまりは、1957年、日本潜水科学協会であった。この協会は、東京水産大学の先生たち+当時のダイビング業界が集まって作ったものであり、自分はその学生会員の第一号になった。これがそのまま今日まで継続していれば、AAUSのような、もしかしたら、より優れた団体になったと思うのだが、残念なことに、サイエンスという流れは消え、この団体の、後身のさらに後身の後身がレジャースポーツの団体になって残っている。大学とか研究機関をお世話する組織は、現在の日本にはない。

水中科学協会、JAUSは、AAUSを目指して発足した。

その第一回のシンポジウムは、大学、研究機関など研究者の水中活動の基準つくり、安全基準、実技基準、の策定を目指した。

第1回 2010年 12月12日 「水中活動 基準とマニュアル 研究策定」

①水中活動基準 須賀次郎

水中での行動の型として、バディ(2人) ユニット(3-5人)グループ(10人以上) ソロ(1人)としている。

この原則は、とても重要である。今回のシンポジュウムで発表する、東大は、3人のユニットである。

②危機管理について雑感 駒沢大学法学部教授 松村 格

③プライマリー・コース基準 : 久保彰良

研究者も含めて、水中で何か?をすることができる必要十分なの実技内容の実習コースを発表した。

④大学のダイビングクラブ活動マニュアル 学習院大学 宮崎雅博

⑤龍泉洞潜水調査活動における安全基準 久保彰良

⑥日本におけるセルフダイビングの現状と課題 吉田俊雄

⑦減圧症発祥誘因の検討 オルトメディコ

⑧パネルディスカッション

リサーチ・サイエンスダイビングについて

発表者全員

ゲストスピーカー 駒沢女子大学教授 芝山正治

東京医科歯科大学 外川誠一郎

⑨結びの言葉 順天堂大学スポーツ健康医学部教授 河合祥雄 ※ 震災のため 2011年は出来なかった。 2011年、シンポジウムは行わなかったが、1年かけて、「最新ダイビング用語辞典」を編纂した。用語辞典の形をとってはいるが、実はサイエンスダイビングの教科書を目指したものであった。

日本水中科学協会のコンセプトであるが、大学も研究機関も、サイエンスダイビングとしては、相手にしてくれない。相手にしてくれないというよりも、日本の大学、研究機関で、スクーバによるダイビングを研究の手段としてつかうところは、どこなのか、見えない。たての連絡も横の連絡もない。

不特定、見えない相手にたいしては、本の出版より他に、アプローチの方法がみつけられなかった。出版が日本水中科学協会の大きな目標になった。本は、なんと言っても、後に、後世に残る。また後世に残るような本を作らなくてはいけない。

2012

第2回シンポジウム 2012年 12月9日

「新しい水中活動に向けて」 東京海洋大学 品川 白鷹館」

①対談 「最新ダイビング用語辞典」 小川典子 応蘭芳

出版をしてくださった、出版社、成山堂書店の小川社長と、日本水中科学協会の理事である、女優・・応蘭芳の対談

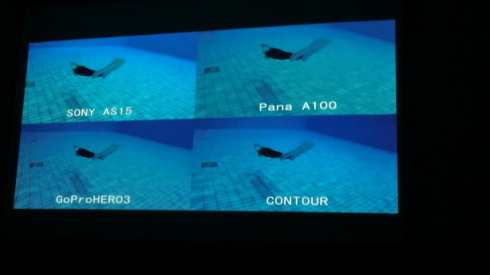

②ウエアラブルカメラによるラインサーチ 須賀次郎

自然科学は、実験室での実験と、フィールドでの調査記録活動を二本の柱として展開される。自然科学は、プロの研究者が行うだけではない。一般のダイバーも科学的な活動を行うべきである。海の地球環境を考えた場合、一般のダイバーが果たすべき役割は大きい。そして、専門の研究者とのコラボレーションが、専門の研究者の安全を確保し、研究を促進する大きな力になる。

ダイビングは、一人ではできない。バディ、ユニットが必須である。

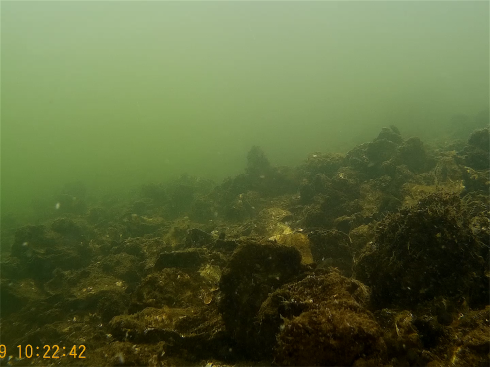

そのフィールドワークとは、採集、調査であり、いずれの場合にも記録が必須である。撮影記録によって、自然科学は実証されていく。その撮影記録にとって、手のひらに載る、ウエアラブルカメラが、2010年ごろより普及してきた。そして、フィールドワークの基本であり必須なのは、位置の確定であり、同じ場所に繰り返して行けなければ、科学にならない。水中ではラインサーチが記録の基本である。ウエアラブルカメラによるラインサーチ記録。

③龍泉洞地底湖テクニカルダイビングリサーチ 久保彰良

洞窟探検調査も、ライン調査である。

④芝浦工業大学体育会ダイビングの活動 足立吉隆 北川裕一

日本水中科学協会の創立者の一人である、須賀は、学生の、とりわけ自分の出身母体の大学である東京水産大学(現在の東京海洋大学)が、創立母体のひとつになって結成した関東学生潜水連盟の支援を、ライフワークのひとつにしていた。その学生連盟の安全活動、SAI(スチューデントアシスタントインストラクターの略)これは、上級生がアシスタントインストラクターの役割をするという発想だった。これは2003年から始まって、2013年まで続くのだが、やはり、大学の4年生がクラブのコーチ的働きをするのは、就職活動などがあり無理がある。監督にシンポジウムでクラブの活動の紹介、安全についての留意事項などをかたってもらおうと、その第一弾は、第一回の学習院の宮崎監督、第二弾が芝浦工業大学であった。

⑤裁判事例による事故研究 高野修

⑥レクリェーショナルリブリーザの可能性 東浦暢有希

2013 9月8日

「第一回ダイビング活動研究フォーラム」というタイトルの、実はシンポジウムであり、素直に、これを第三回としておけば、今年、第10回になったのに、と反省している。結局、フォーラムは、これ一回で終了になった。夏と秋、2回の大きな行事をこなすのは、物理的に無理だった。

しかしこのフォーラムは、重要なコーナーだった。

第一部 テーマ 安全

1、水圏環境リテラシー実習について

カヤック&スキンダイビングで行うライン調査実習

東京海洋大学准教授(現在は教授)千足耕一

大学での実習は、スキンダイビングになり、スクーバダイビングは、部活動、あるいは趣味のサークル活動に移行していくのではないか。そのスキンだでリサーチダイビングの基本であるライン調査の実習をする。ライン調査の要領をこれで、覚えて、後はスクーバで同じことをやれば良い。

2.ブレスホールドの生理と危険について、日本女子大学助教 藤本浩一(現、東京海洋大学準教授)

この1.と2.の講演が基調となって2015年に「スキンダイビング・セーフティ」という本を出版する。フリーダイビングのチャンピオン、岡本美鈴も共著に加わり、版を重ねて、2訂版もつくられた。

3.スキンダイビングとフリーダイビングの耳のトラブルについて、

三保耳鼻咽喉科医院院長 三保 仁

三保先生は日本のダイビングにおける耳鼻咽喉医療の第一人者であったが、ケーブダイバーとしても国際的なダイバーであり、メキシコに移住されてしまった。

![b0075059_20355807.jpg]()

小山先生

4.水と人体との関係を学び、みんなが泳げるようになるために、

須坂市常盤中学校教諭 小川吉昭

泳げるようになるために、プールに大きなバケツのようなものを沈めて、潜っていってそこから呼吸するというユニークな水泳練習法である。賛否両論あるであろうが、とにかく、これによって、溺れない、溺れることの原理を体得することができる。今流行の「浮いて待て」の前に、「沈んでみろ」、浮くことがわかるだろう。

![b0075059_20351846.jpg]()

第二部 ウエアラブルカメラ研究サークル 発表

司会 斉藤真由美

①倉田秀一「いつもの伊豆海洋公園:ポールマウントカメラ ②山本徹「小笠原 マグロ、シロワニなど」③早崎光弘「本栖湖・静かな世界」④小俣雅宏「驚異の世界、ドリフトダイビング」⑤足立義隆「作業モニタリング 龍泉洞第三地底湖」⑥鹿島浩「南伊豆の秘境ヒリゾ」⑦寺内羊子「Play with Isoginntyaku 」⑧三宅裕子 「海遊び」⑨ 斉藤真由美 「ドルフィンスイミング」

この構成のフォーラムは、なかなか良かった。

2014

第3回 シンポジウム 2014年 2月2日 東京海洋大学 品川 楽水会館

①南部もぐりの伝統と各潜水機実習 岩手県立種市高等学校 下川顕太郎

プロのダイバー養成の高等学校、見学ツアーを計画したが、岩手県は遠く、実現できなかった。

②中央大学海洋研究部の活動紹介 監督 藤島靖久 主将 斉藤慶介

関東学生潜水連盟は中央大学

③ダイビング事故防止について事故当事者の視点から

田中恒明 久保彰良

④ウエアラブルカメラ研究会映像作品発表 コメンテータ 斉藤真由美

※なお、この年 夏にはフォーラムも行った。

第4回 「ダイビング活動研究シンポジウム」2014年 12月7日 東京海洋大学品川 楽水会館

このときから、活動研究というタイトルになった。ダイビングの安全確保には、その運用と安全管理、危機管理が必須になるという思想である。

テーマ1 ダイビング運用の安全管理と危機管理

関東学生連盟 50周年を迎え、これからの50年を考える

ここまで、各大学に発表してもらっていて、この年は法政大学の番だったが、連盟が50周年を迎えるということで、各大学の監督・部長、学連委員長にに集まってもらった。

学習院大学 中央大学 芝浦工業大学 法政大学 各監督、部長 + 学連委員長(東京海洋大学 筑紫君) によるフォーラム形式のディスカッション

※このシンポジウムの報告書として、関東学生潜水連盟の現況 データと 各大学の練習 講習 マニュアルの特集をおこなった。関東学生潜水連盟についての唯一の印刷物 資料である。

テーマ2 ダイビング技能と理論

プライマリーコースについての詳細

テーマ3 水中撮影

JAUS水中映像研究会

2015

第5回 2015年 12月13日 「ダイビング活動研究シンポジウム」 東京海洋大学品川 楽水会館

①フルフェースマスクを使用した身体障害のある方のためのダイビングシステム研究 太田樹男

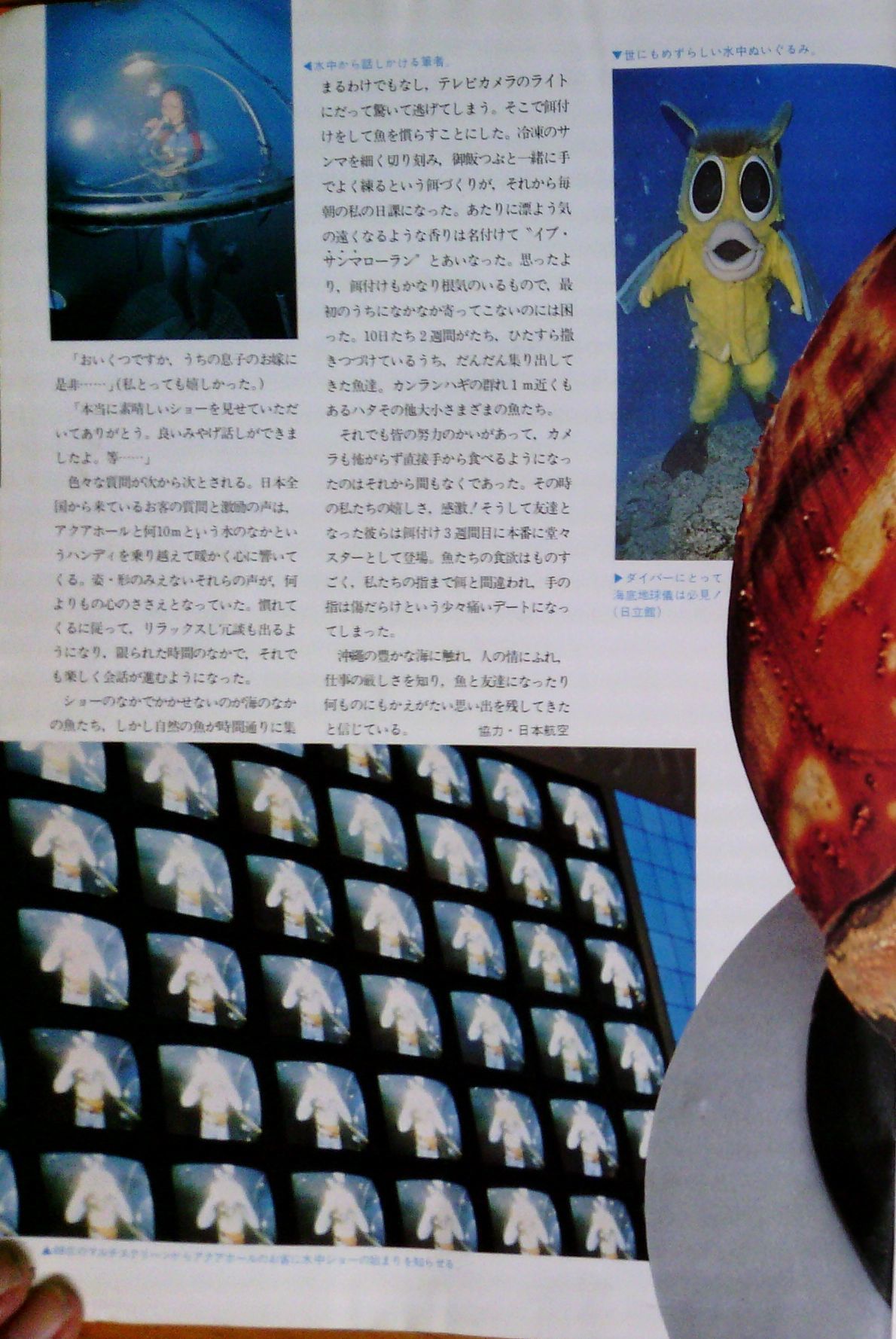

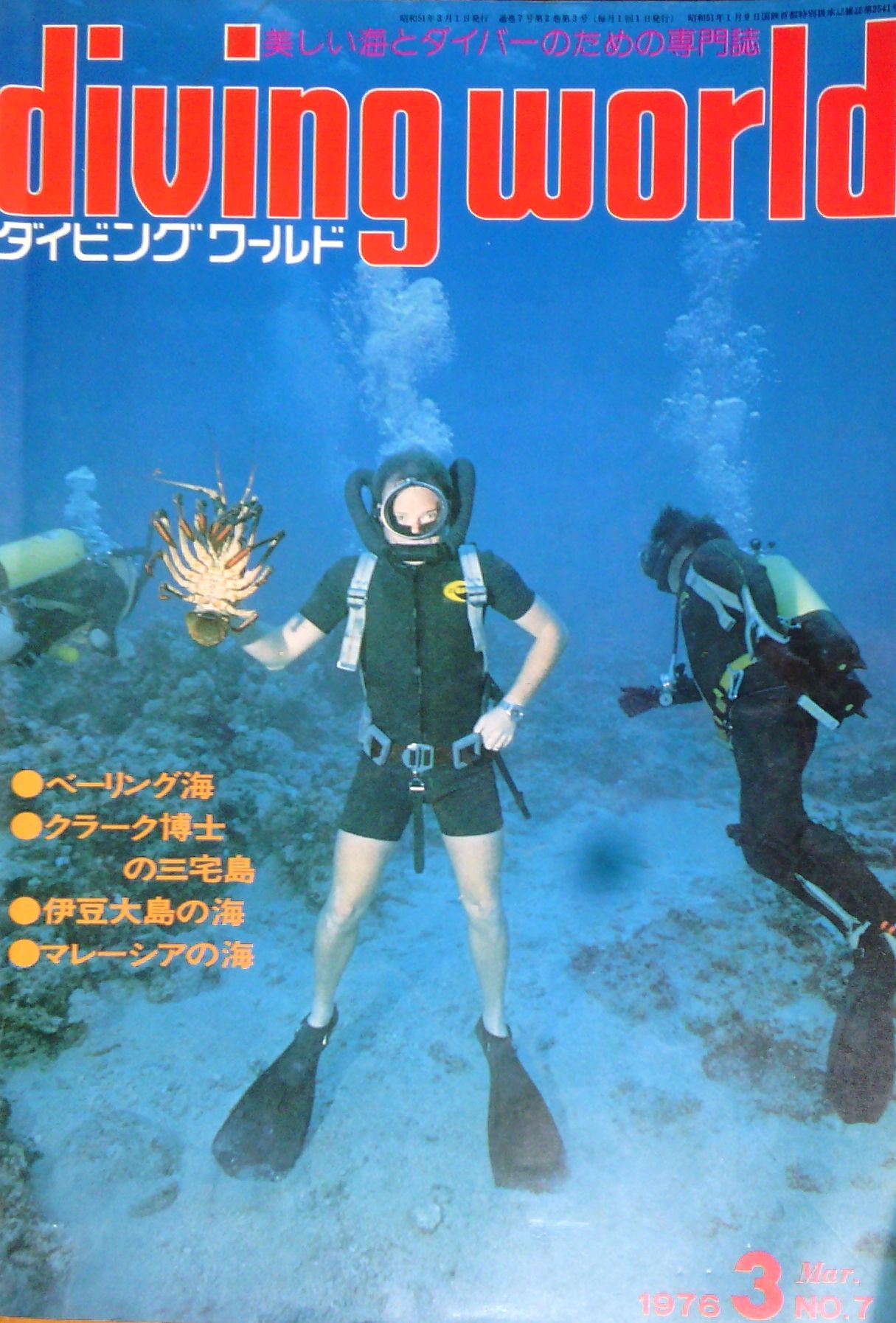

②ハイブリッドダイビングシステムについて 須賀次郎

ハイブリッドダイビングシステムとは、フルフェース、3連のスクーバタンク、10mのホース を組み合わせ、送気式とスクーバのハイブリッドであり、これで水深80mまで高齢者でも安全に潜れることを目指した。プールでの実験は行い、成功したが、実海域には出て行かなかった。

![b0075059_20374161.png]()

フルフェースマスクによる水中レポート

③フルフェースマスクについて ダイブウエイズ 武田寿吉 社長

④スノーケリングとスキンダイビングの生理学的安全について

東京海洋大学準教授 藤本浩一

⑤水中調査撮影研究グループ 波左間調査 中間発表 山本徹

⑥映像作品 斉藤真由美 増井武 中川隆

⑦グラフィティ映像 後藤道夫追悼「まちゃあき海を行く」

2016

第6回 2016年 12月16日 「ダイビング活動研究シンポジウム」 東京海洋大学品川 楽水会館

発表

①2016年 ワークショップの総括 山本徹

この年度からほぼ月例で少人数の発表会 ワークショップを始めた

その第1回から第11回までの総括発表

フォーラムをやめた代わりにワークショップをはじめた。

②特別展示について 説明 須賀次郎

この年、最新ダイビング用語辞典Ⅱ として「ダイビングの歴史」を刊行することを発表し、その第一歩をして、日本が世界に誇っていたマスク式潜水の展示を行い、その節明をおこなった。また報告書でマスク式潜水について説明しているが、日本におけるマスク式、フルフェースマスクの説明として、唯一のものである。

また、このときの講演者である山田稔氏と協力して、報告書別冊としてダイビング年表を作り配布した。後に一部間違いが見つけられたが、ダイビング歴史年表としては、日本唯一のものである。

③沖縄のもずく漁でのマスク式 潜水について 杉浦武

沖縄のもずく養殖、伊豆七島での追い込み網漁 テングサ漁などに、デマンドバルブを使用しない軽便マスク(ライトウエイトマスク)月代われているが、製造する会社がなくなり、供給が途絶えてこまっていた。沖縄の杉浦氏がこれを復刻して製造を開始した。その発表である。年間50台ていどしか売れないが、無いと、一つの漁業が消滅してしまうほど困るものである。 講演

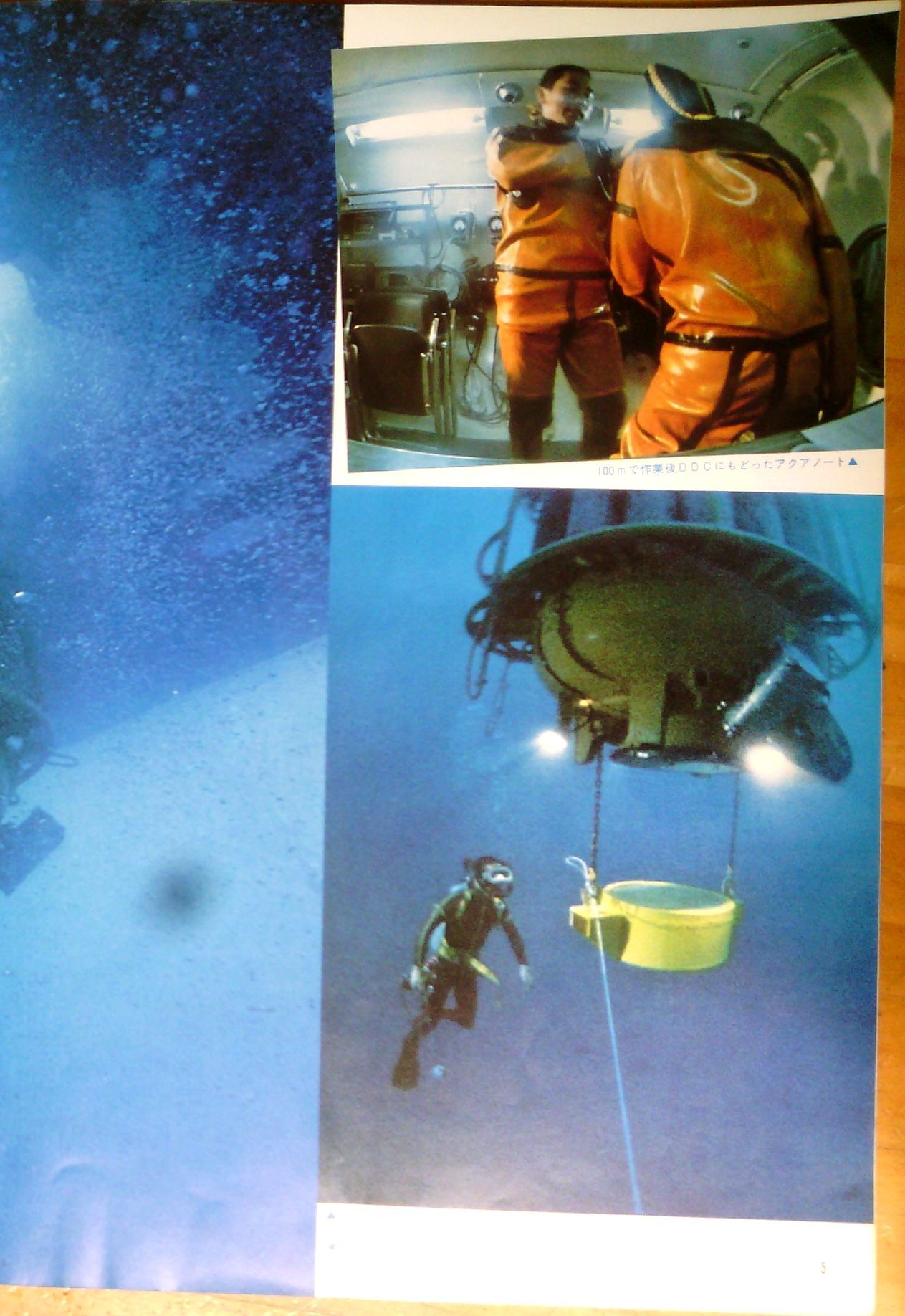

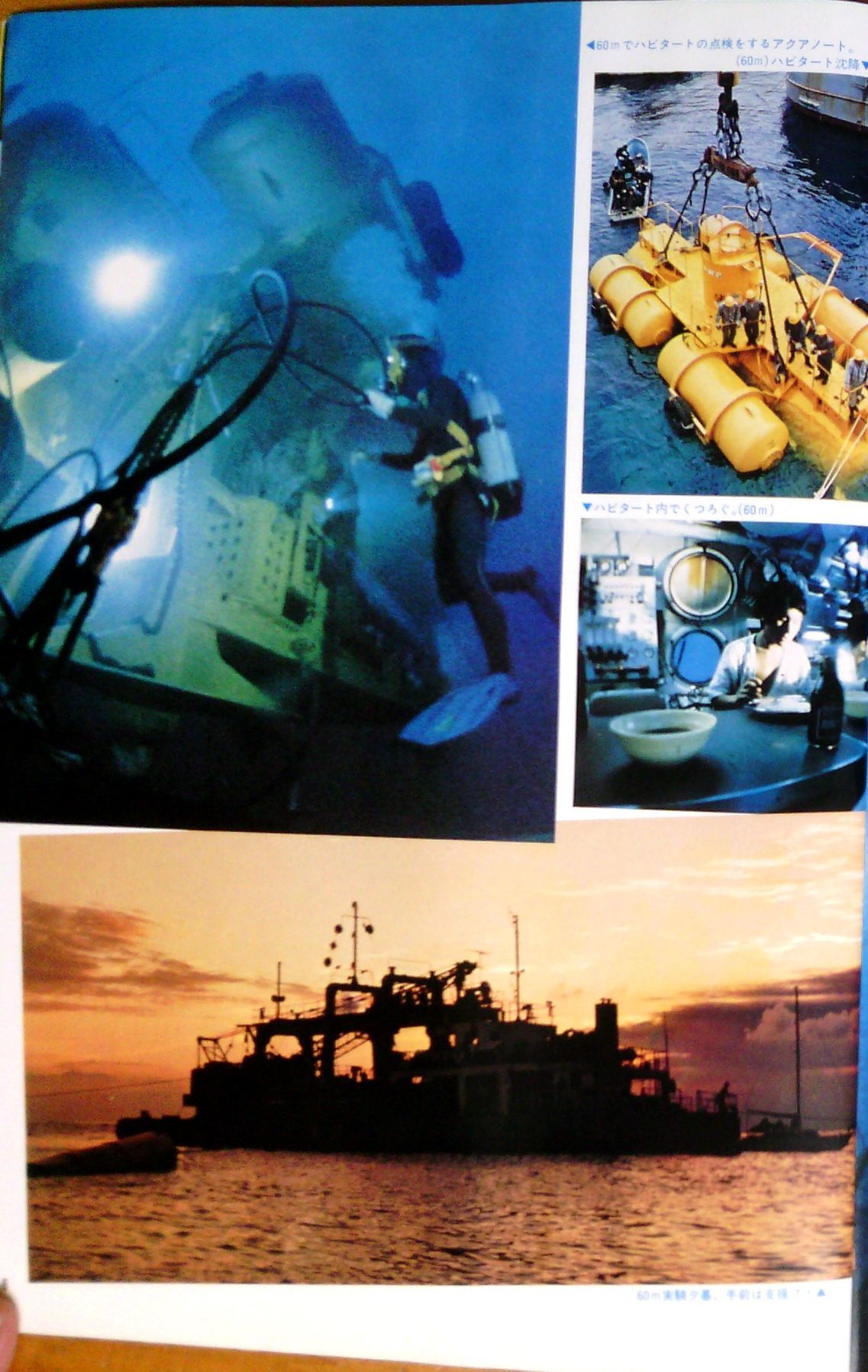

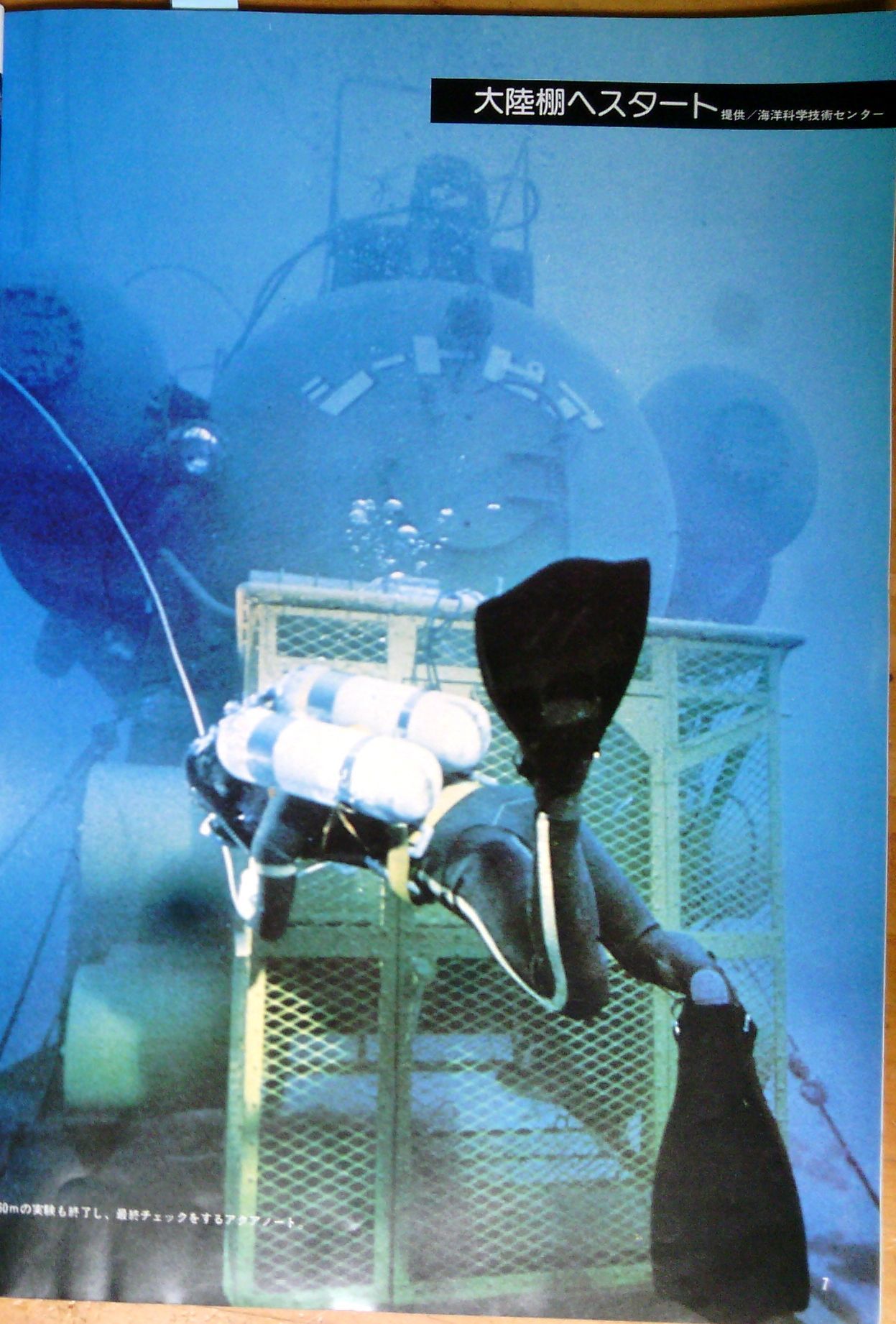

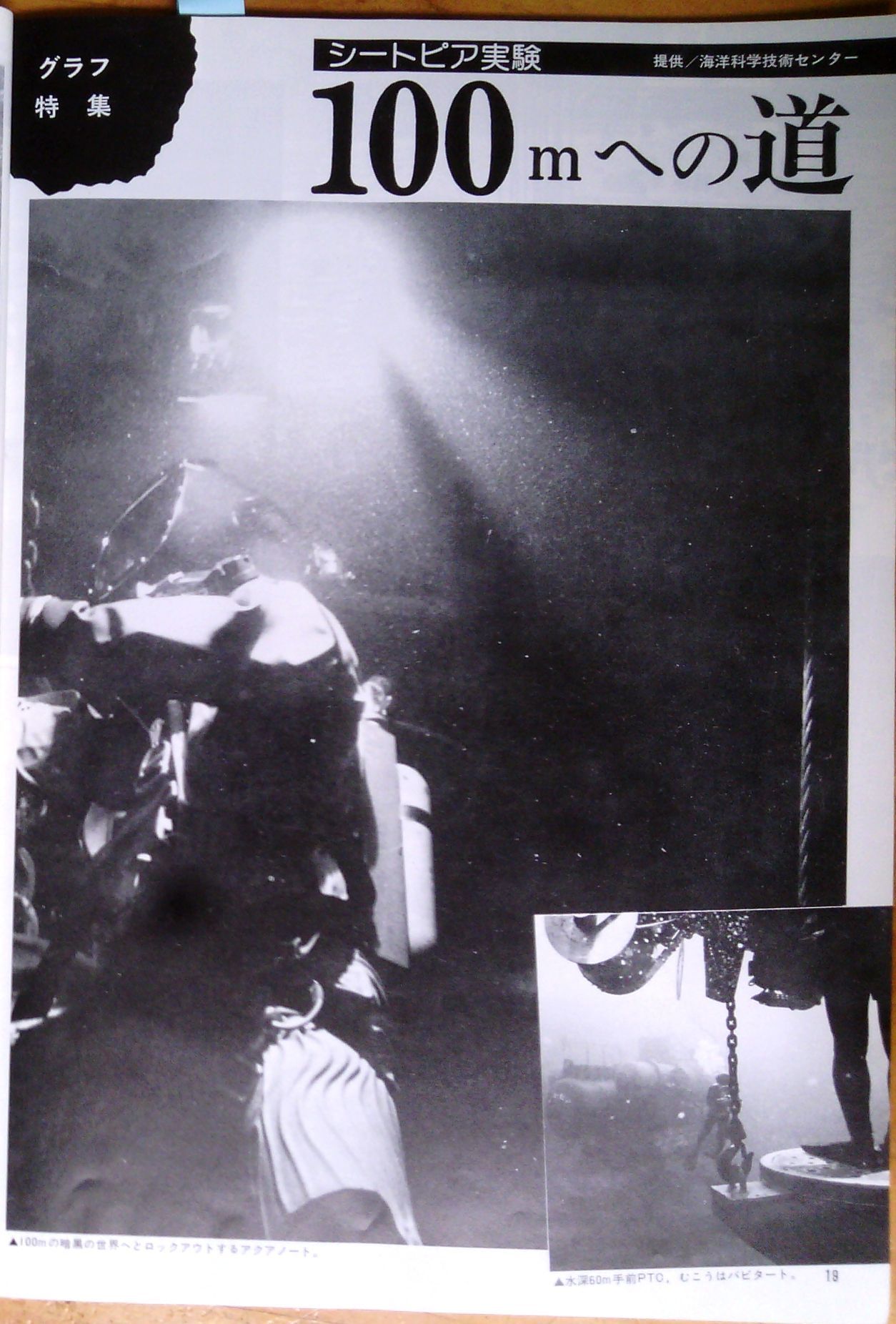

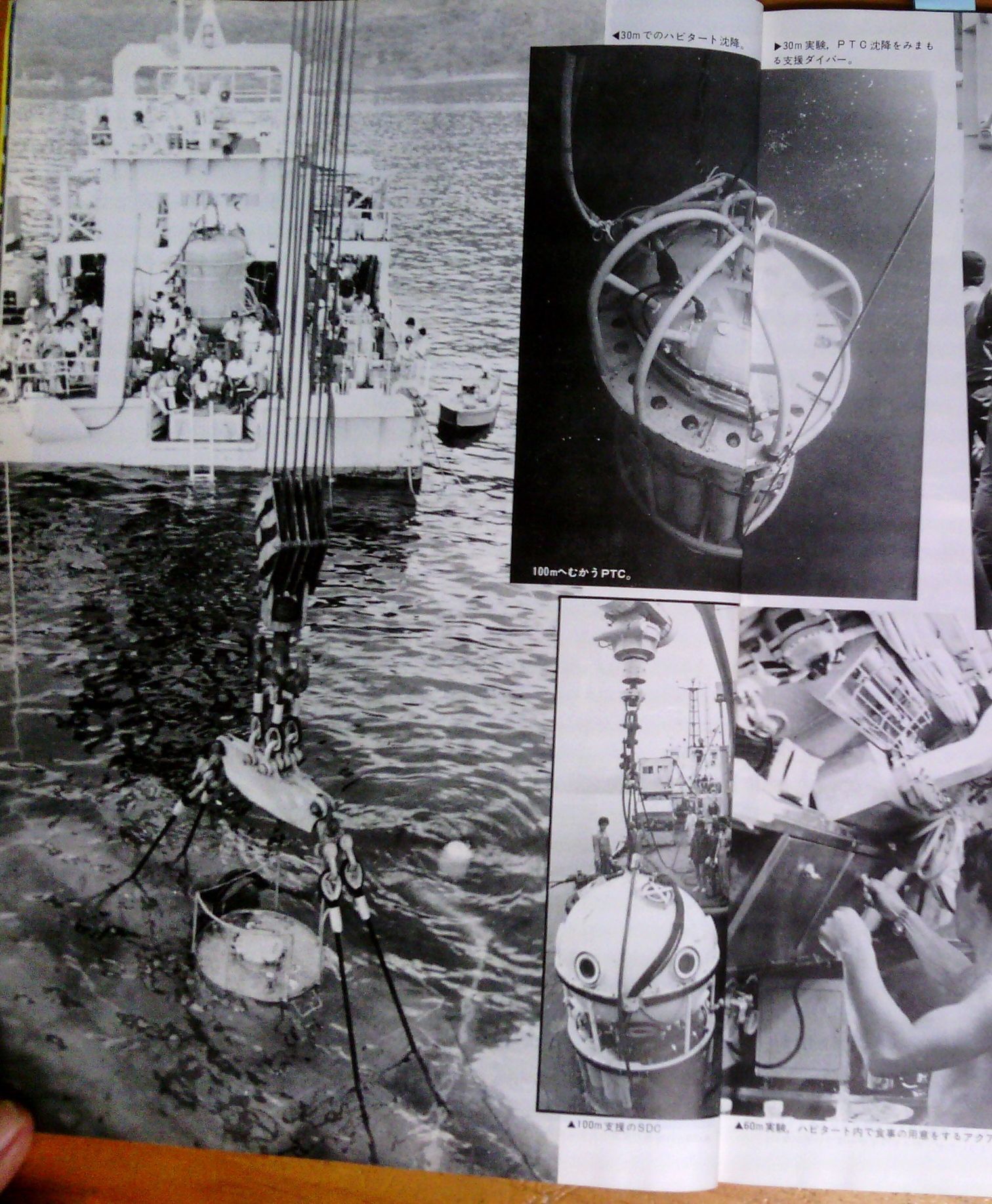

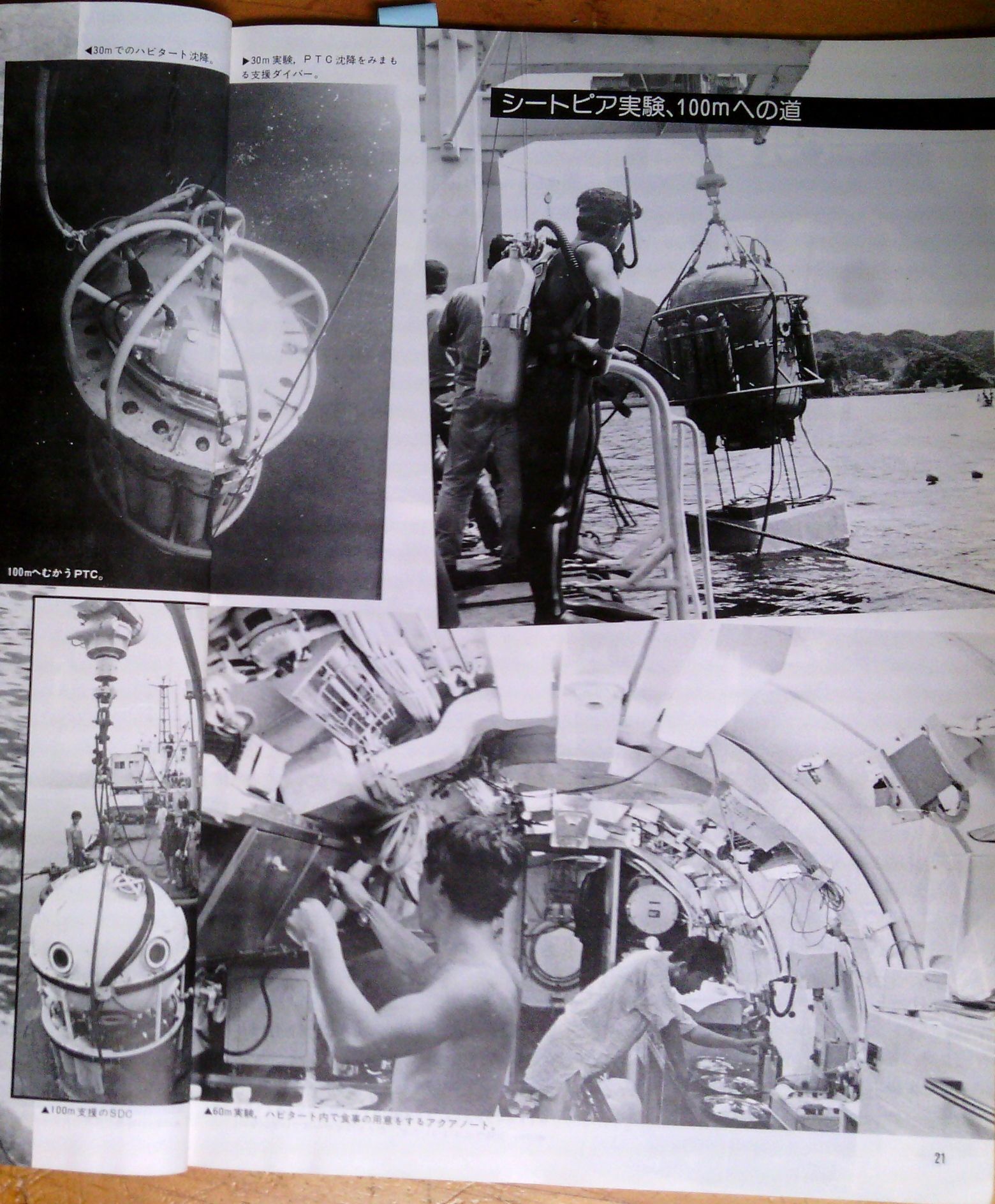

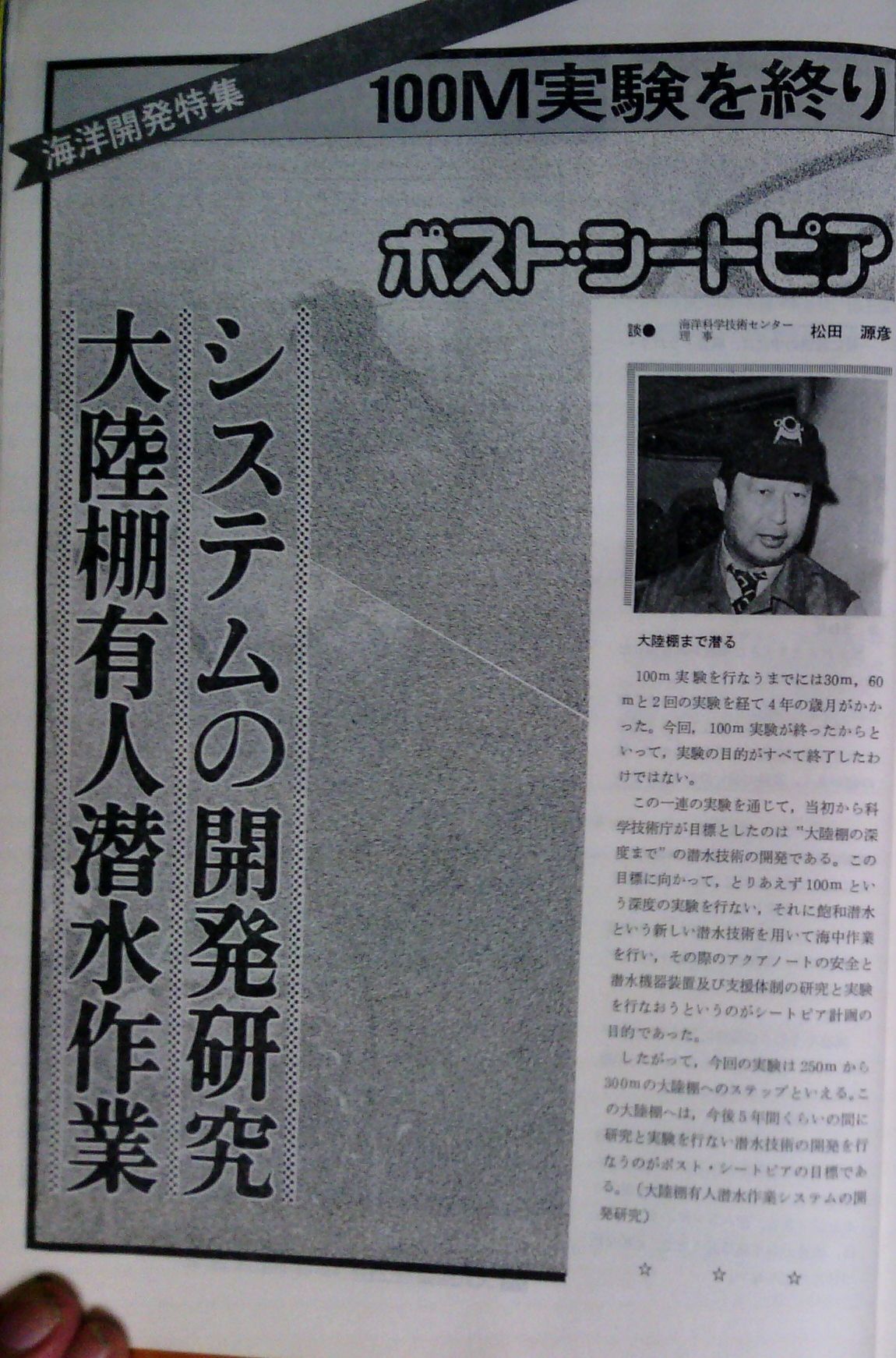

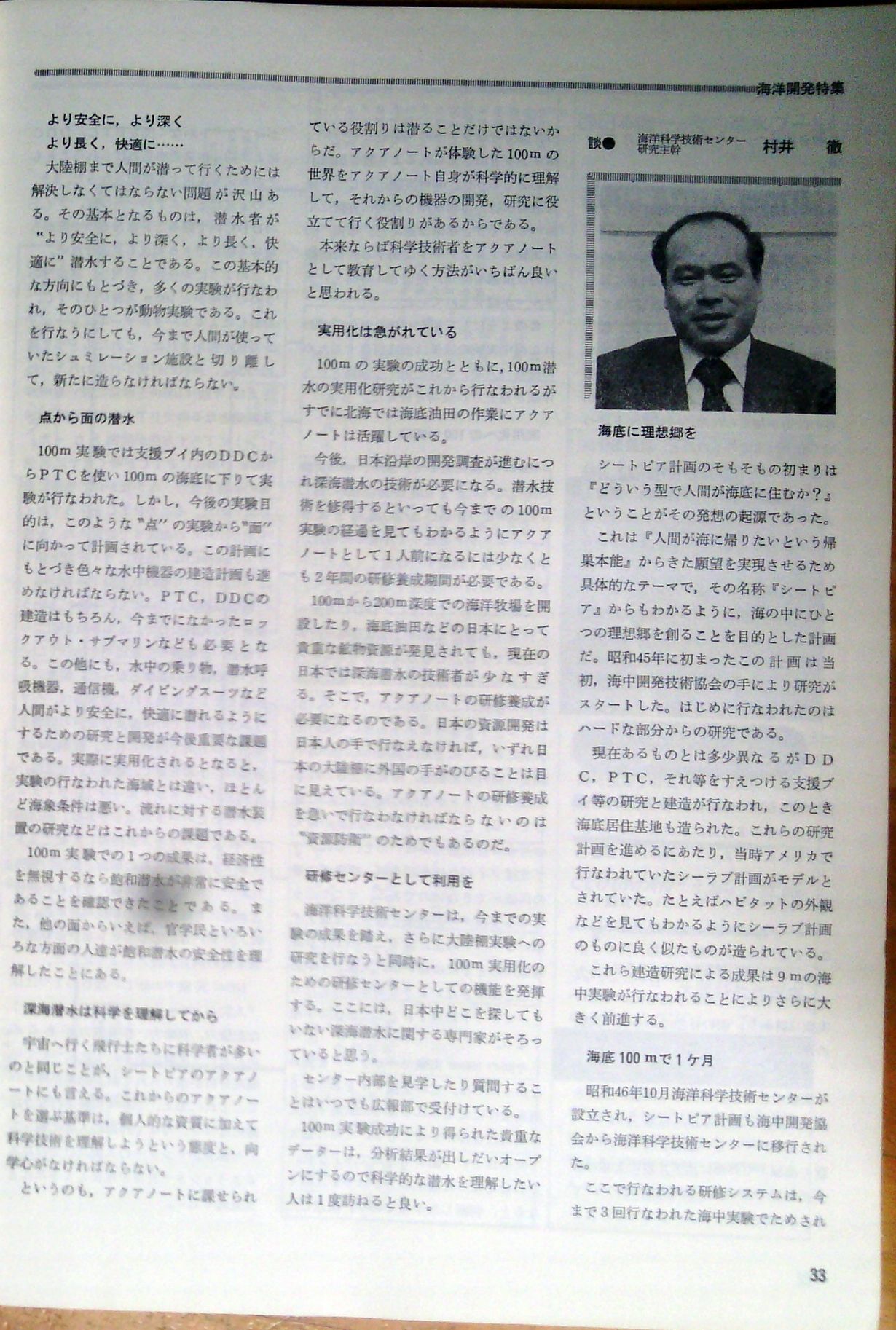

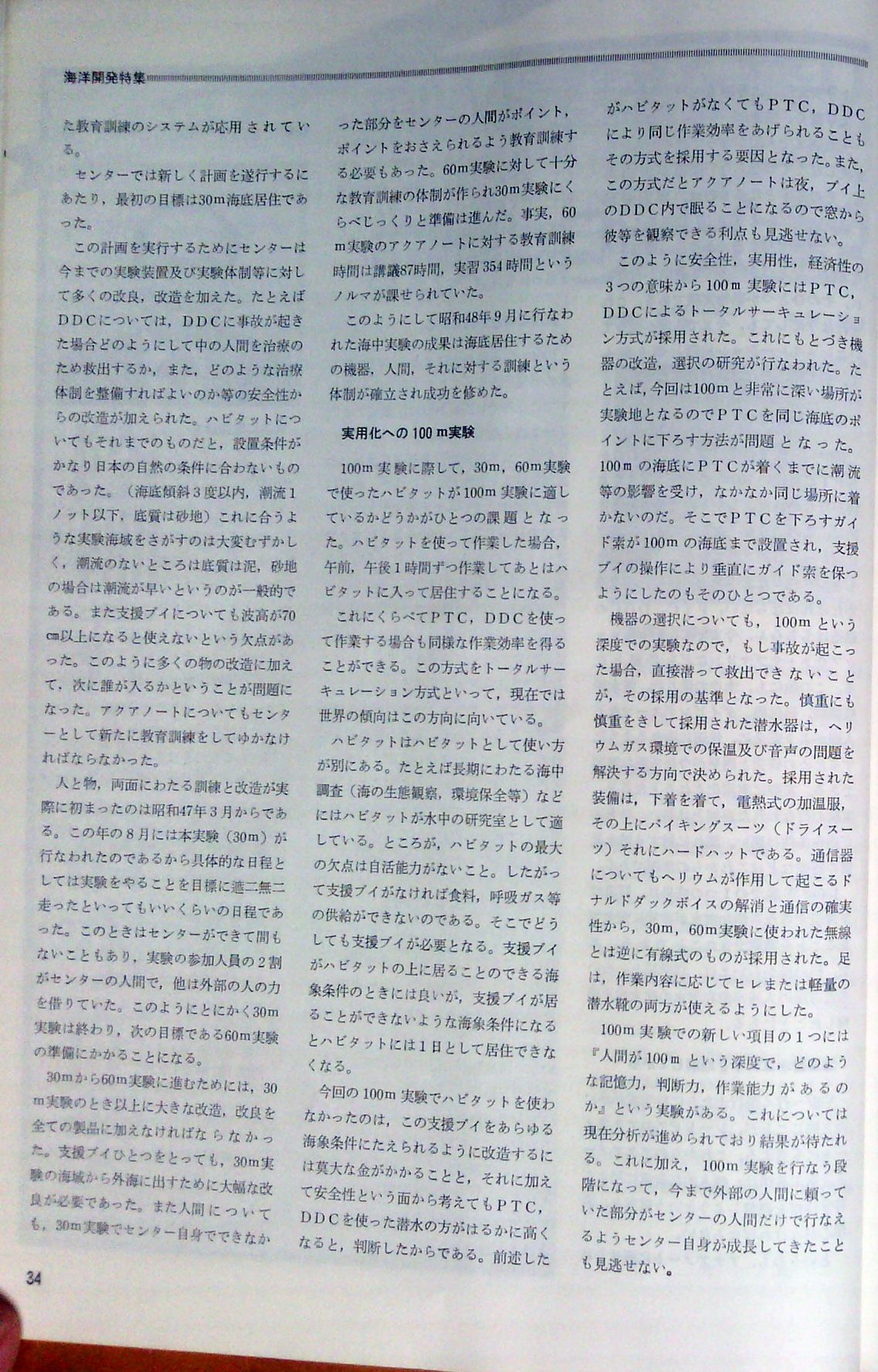

④「シートピア計画など、30m60mの海底居住」山田海人

⑤「新法規に基づく減圧ソフトウエア使用の実際」 久保彰良

⑥ 最新ダイビング用語辞典 Ⅱ 企画発表 須賀次郎

ダイビング用語事典Ⅰに不足しているのは、年表であった、年表からスタートして「ダイビングの歴史」という本の企画になったが、まだ、出版の見通しは立っていない。 映像発表

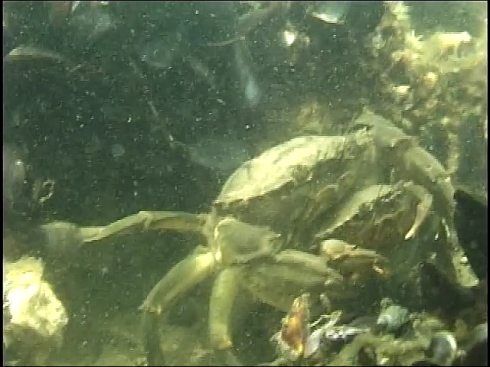

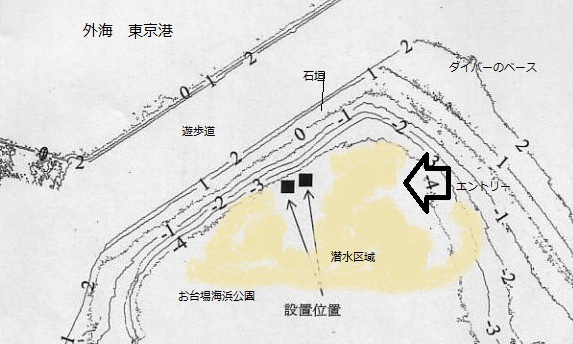

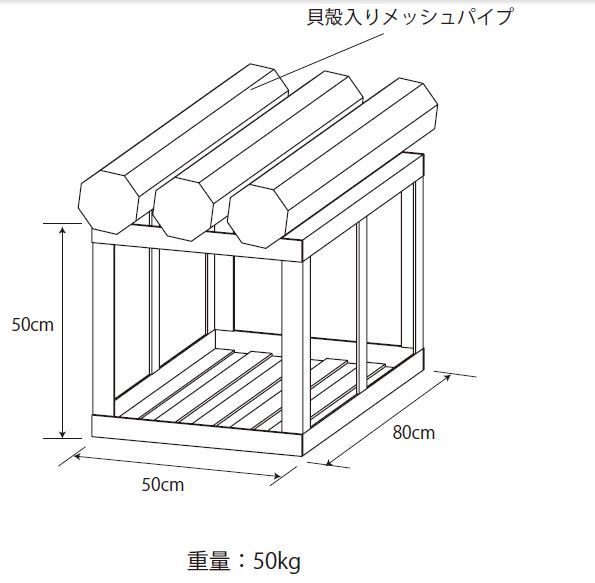

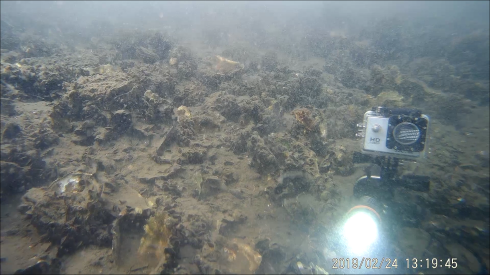

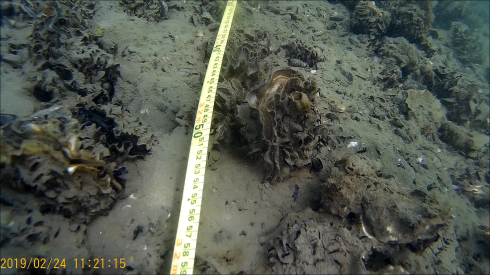

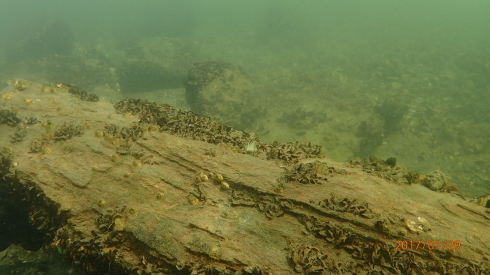

⑦人工魚礁 増井武

⑧牡蠣殻人工魚礁 海洋建設 田原実

⑨珊瑚礁と人魚 斉藤真由美

⑩伊勢志摩の多様な海辺の生き物たち 佐藤達也

⑪お台場の生き物たち 須賀次郎 2017

第7回 2017年 12月10日 「ダイビング活動研究シンポジウム」 東京海洋大学品川 楽水会館

発表

①2017年 ワークショップ総括 第12回から第18回まで 山本徹

特に福島第一原子力発電所については、別に発表した

講演

②ボランティア リサーチ・ダイビング 学生クラブに置ける事故についての考察 弁護士 松村房弘 コメンテータ 久保彰良

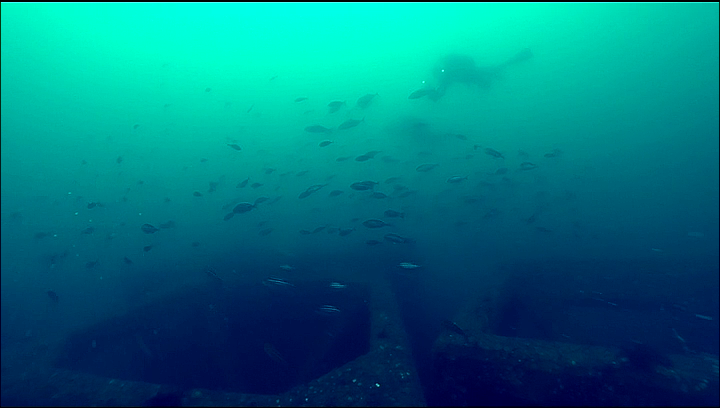

![b0075059_20391442.jpg]()

35mmフィルムカメラ

映像発表

この回、フィルム時代、そしてビデオカメラになってからの1980年代からの水中カメラハウジングを展示し、その説明を報告書に置いて「カメラハウジングから見た、映画テレビ水中撮影小史」として掲載した。

「ダイビングの歴史」の原稿を着々と書きためている。

③1960年代フィルムカメラによるテレビ番組映像「マチャアキ海を行く」

④1970年代 トラック島 水深60m 駆逐艦 追風

⑤現在のテレビ番組撮影について 中川隆

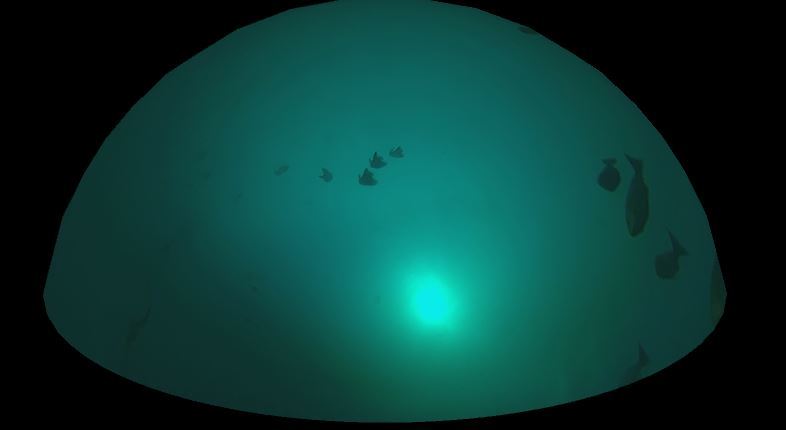

⑥360度全天周カメラの可能性 山本徹

2019

2018年の予定が、会場が借りられず年を越した2019年になった。

第8回 2019年 2月3日 「ダイビング活動研究シンポジウム」 東京海洋大学品川 楽水会館

①ジャーナルの発行について 久保彰良

②ワークショップ 総括 山本徹

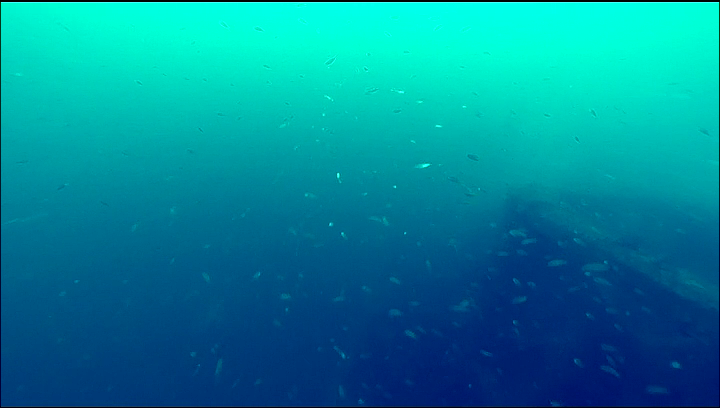

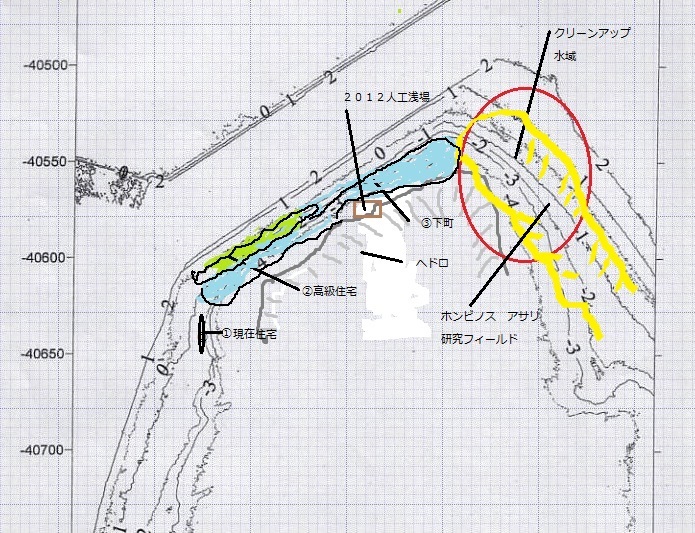

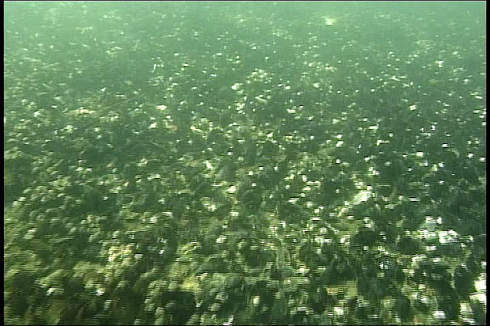

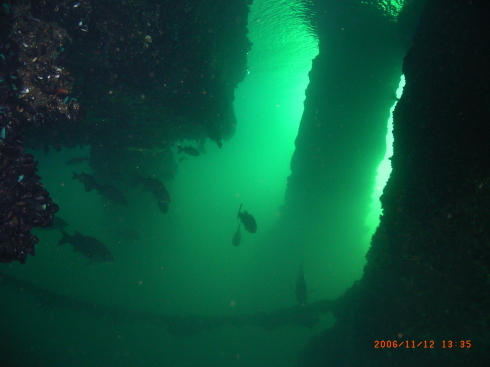

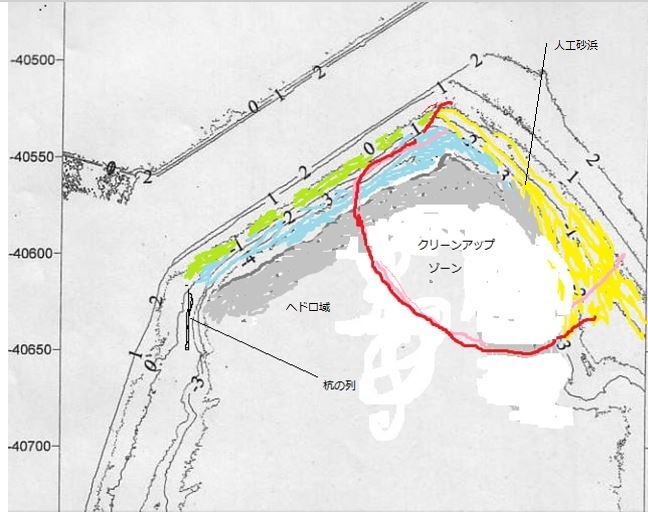

③人工魚礁 定量撮影調査 須賀次郎

④お台場の潜水調査について 須賀次郎

自分の寿命、そろそろ、すべて発表しておかないと、いけないのではとこれまでの調査結果をまとめて発表させてもらった。

⑤サイドスキャンソナーによる海底面状況調査 国方多真紀

⑥スキンダイビングによるラインサーチ 東京海洋大学教授 千足耕一

⑦ダイブコンピューター今昔物語 久保彰良

会場の後部スペースで、ダイブコンピューターの展示を行った。

⑧高圧則とは? 須賀次郎 第一回から第八回までのシンポジウムもプログラムと簡単な説明をした。

内容も、そして構成のスタイルも、報告書も統一性がなく、試行錯誤を続けてきたように見える。それはそれで、見えてくるものがあり、それを踏まえて、第9回 を考えて行く。

結局、第9回は、第1回のサイエンスリサーチダイビングへの回帰であった。

第一回からフォーラムをはさんで、第8回まで、できる限り、詳しい報告書を出してきたが、もしもこれを、全部まとめて本にできたらば、「すごい?」と自賛している。ただ、映像発表、ビジュアルな趣を重視していたので、本にはなりにくいが。