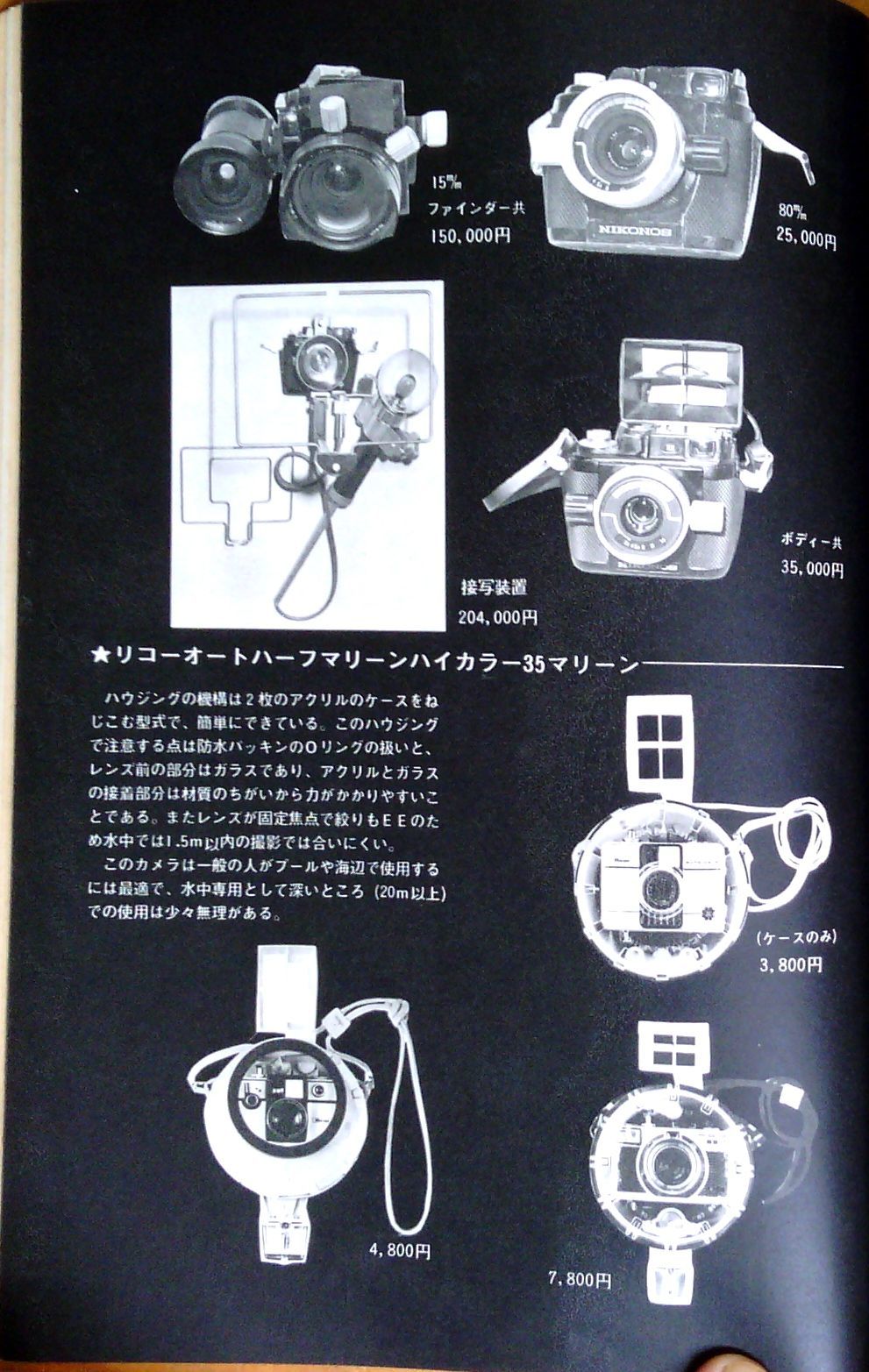

![b0075059_12504448.jpg]()

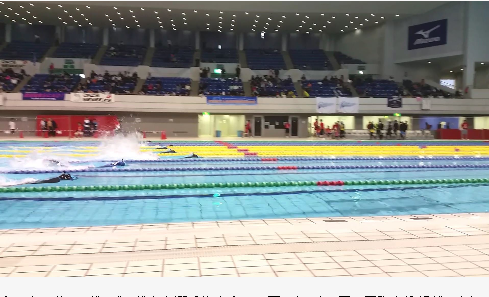

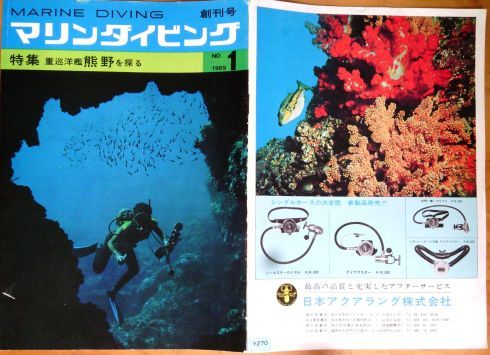

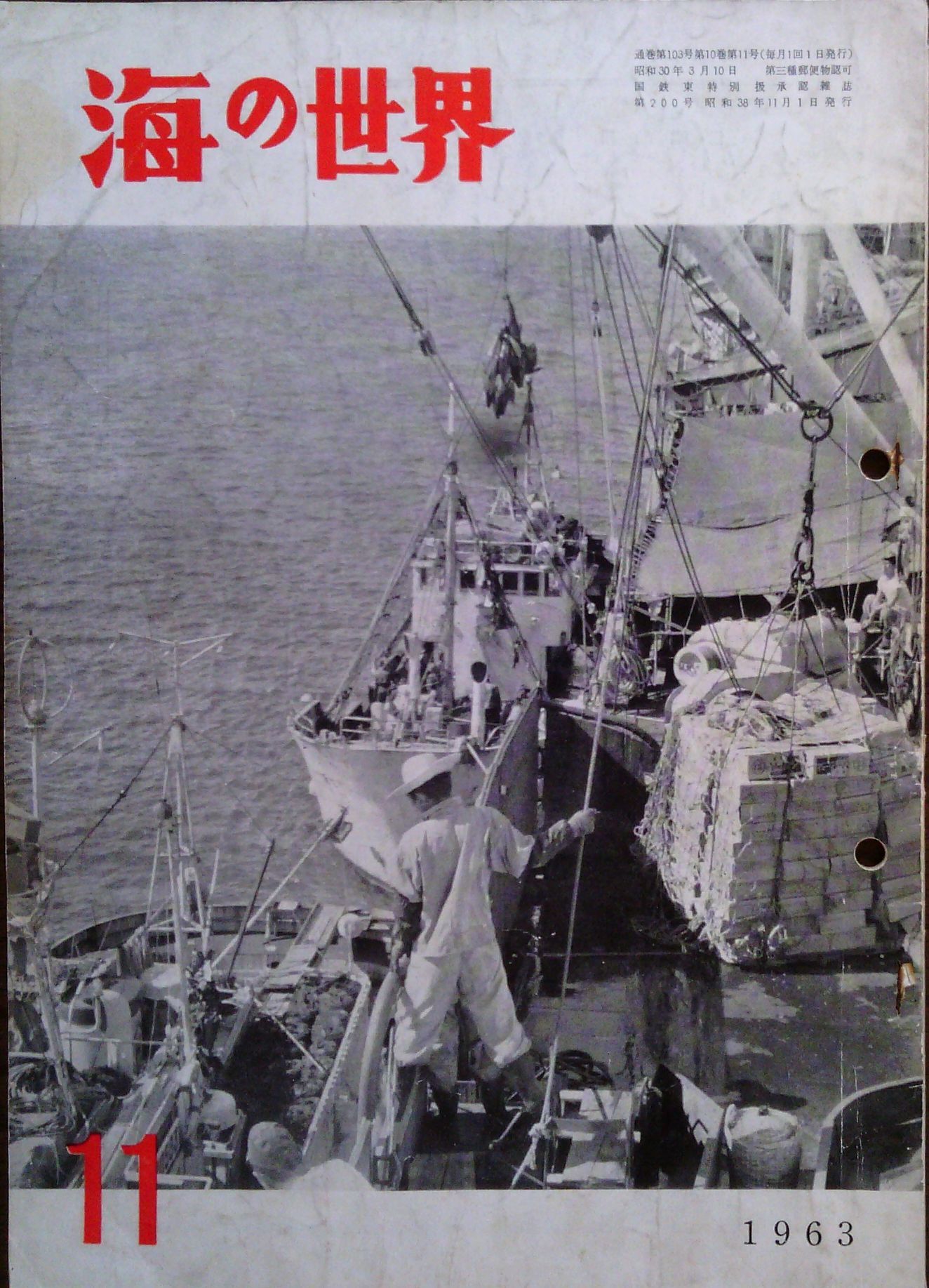

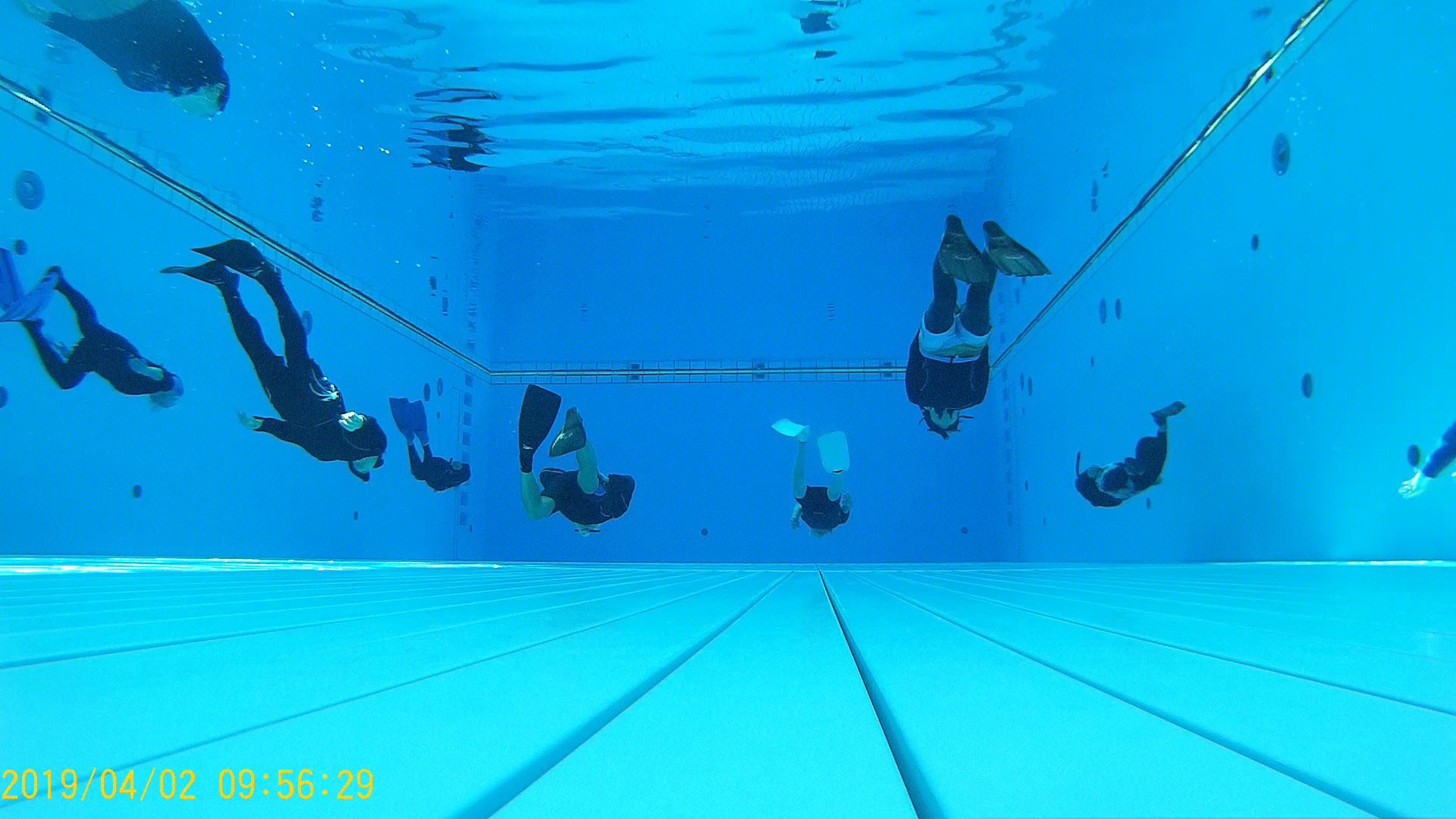

このブログを書いていて。

雑誌を書画カメラ(あまり性能がよくない安価な)でコピーしたものを貼りつけている。見開きで撮影しているが、見開きのままだと拡大できない。1ページに切断して貼ると拡大できて、スマホ端末の片手操作でも読むことができる。自分の資料的にはこれで足りる。

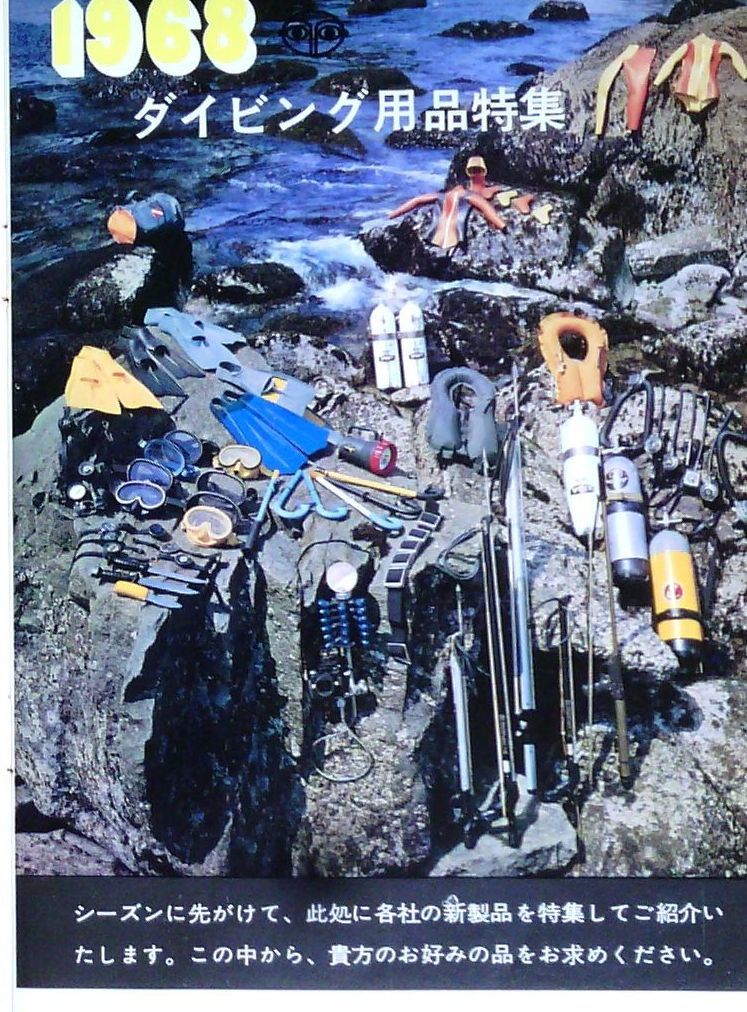

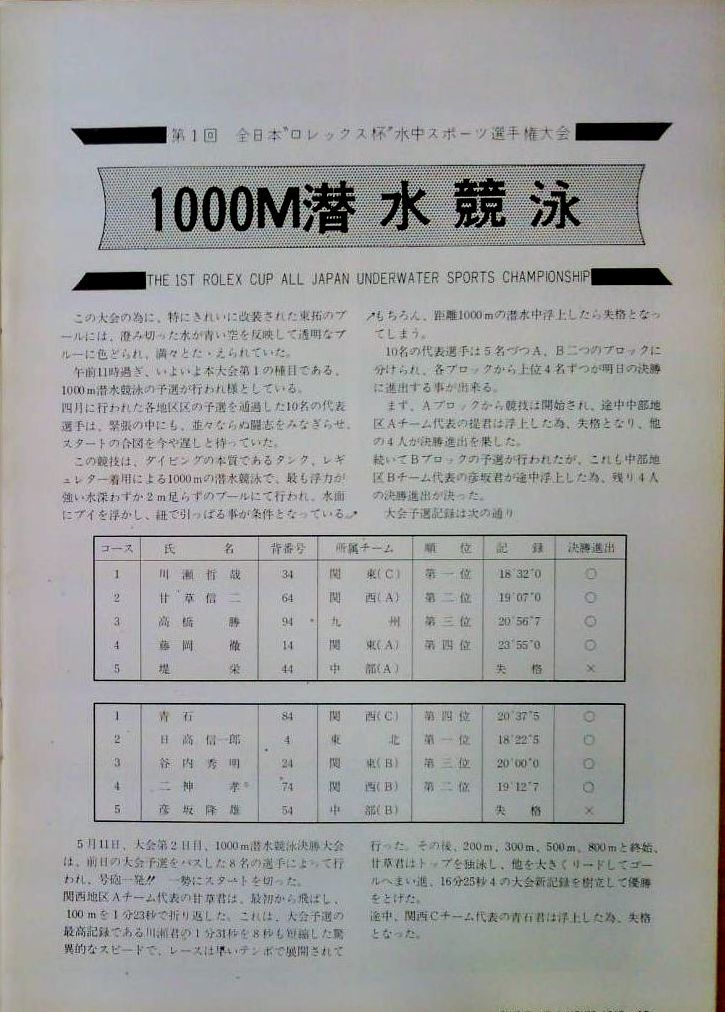

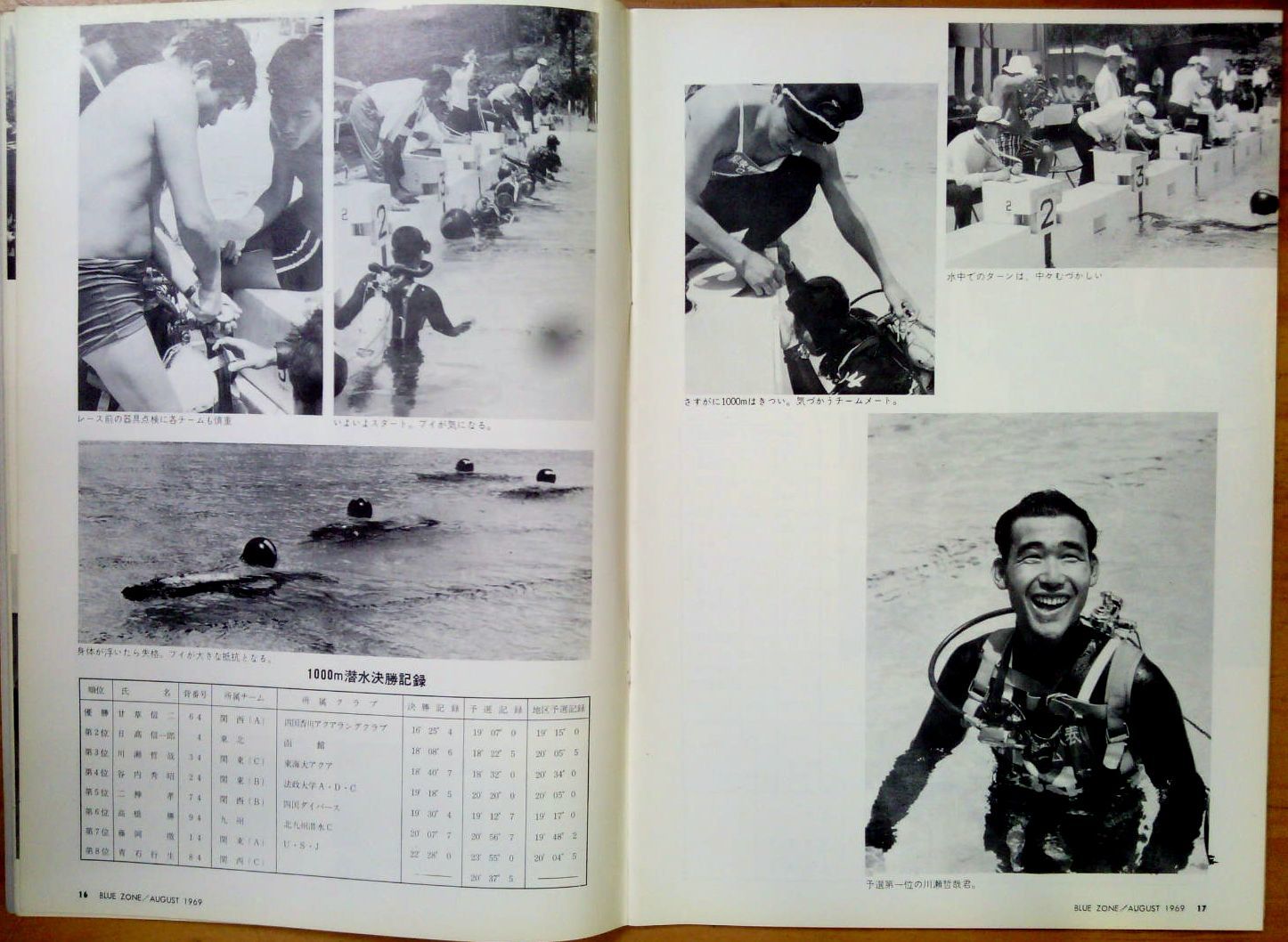

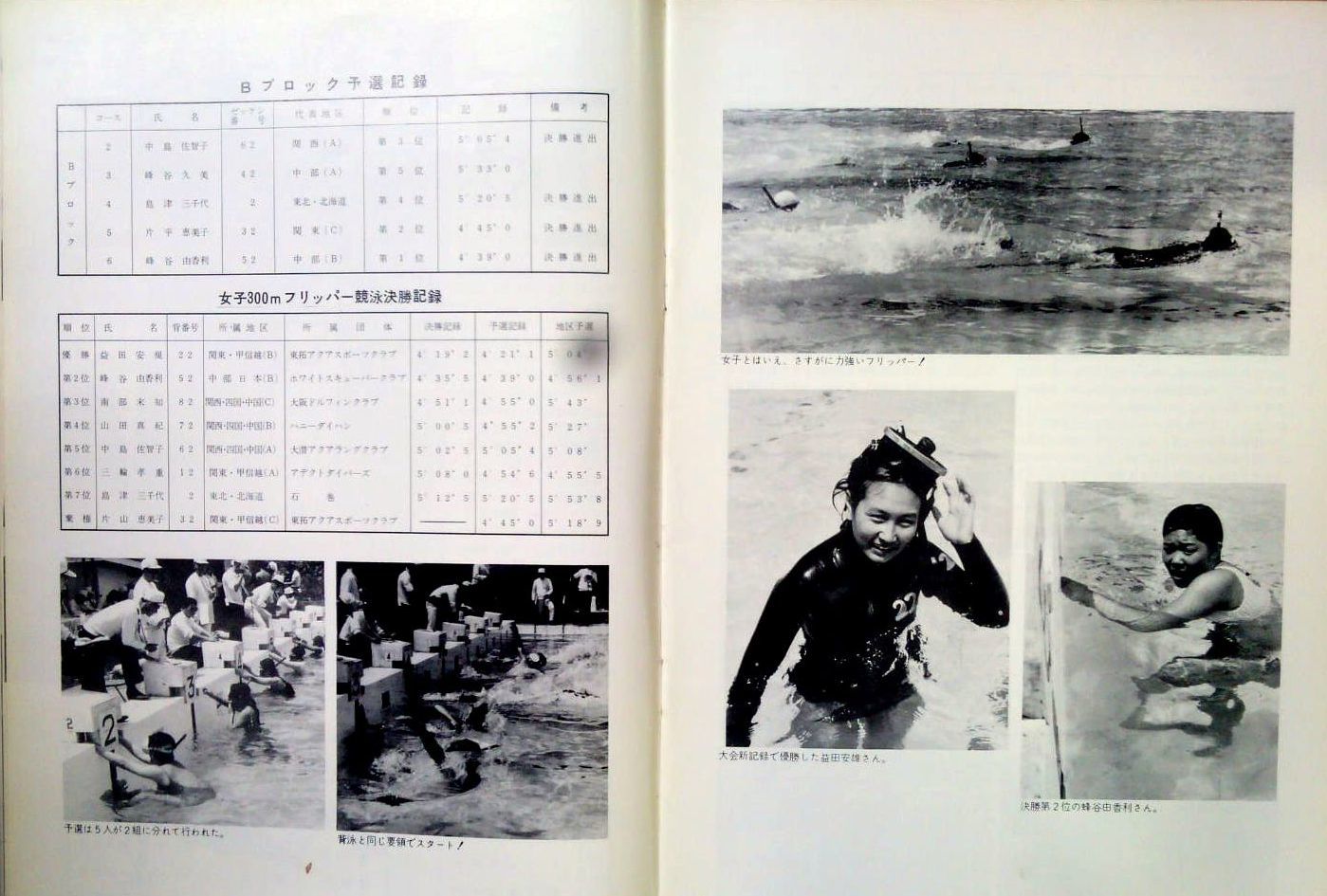

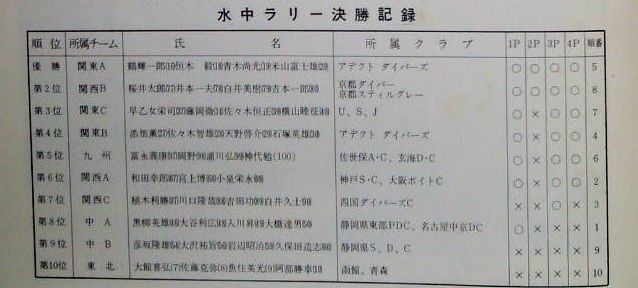

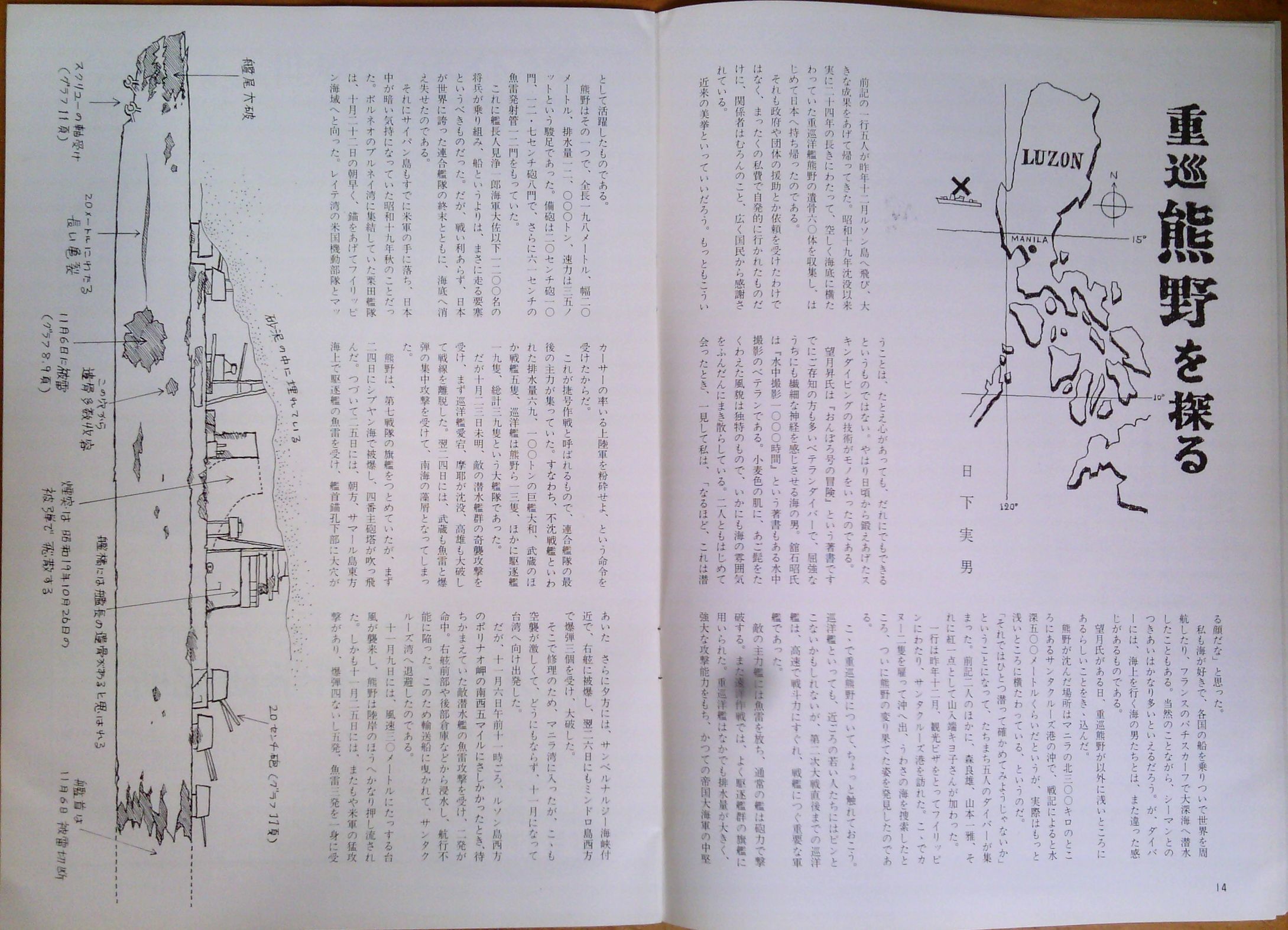

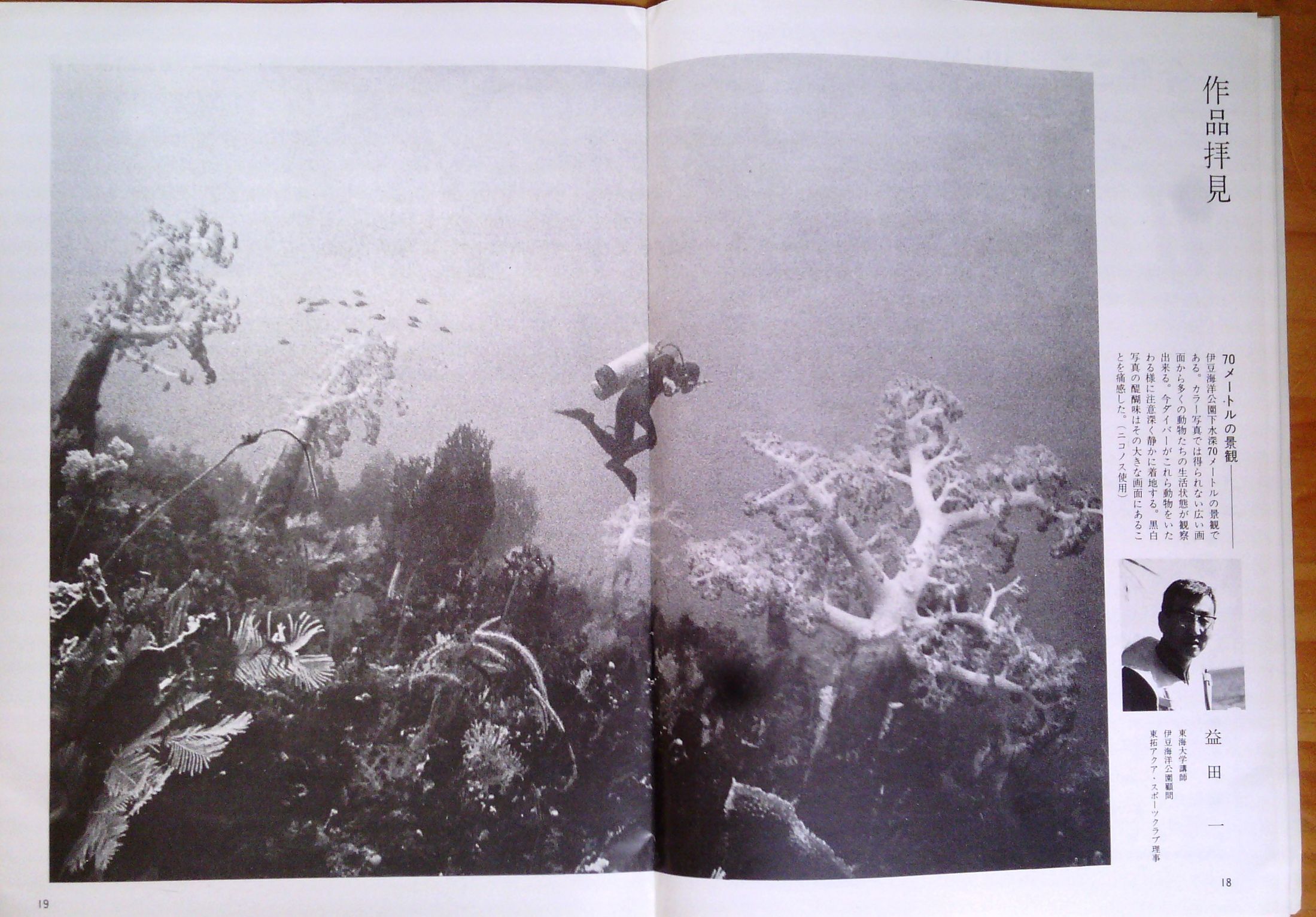

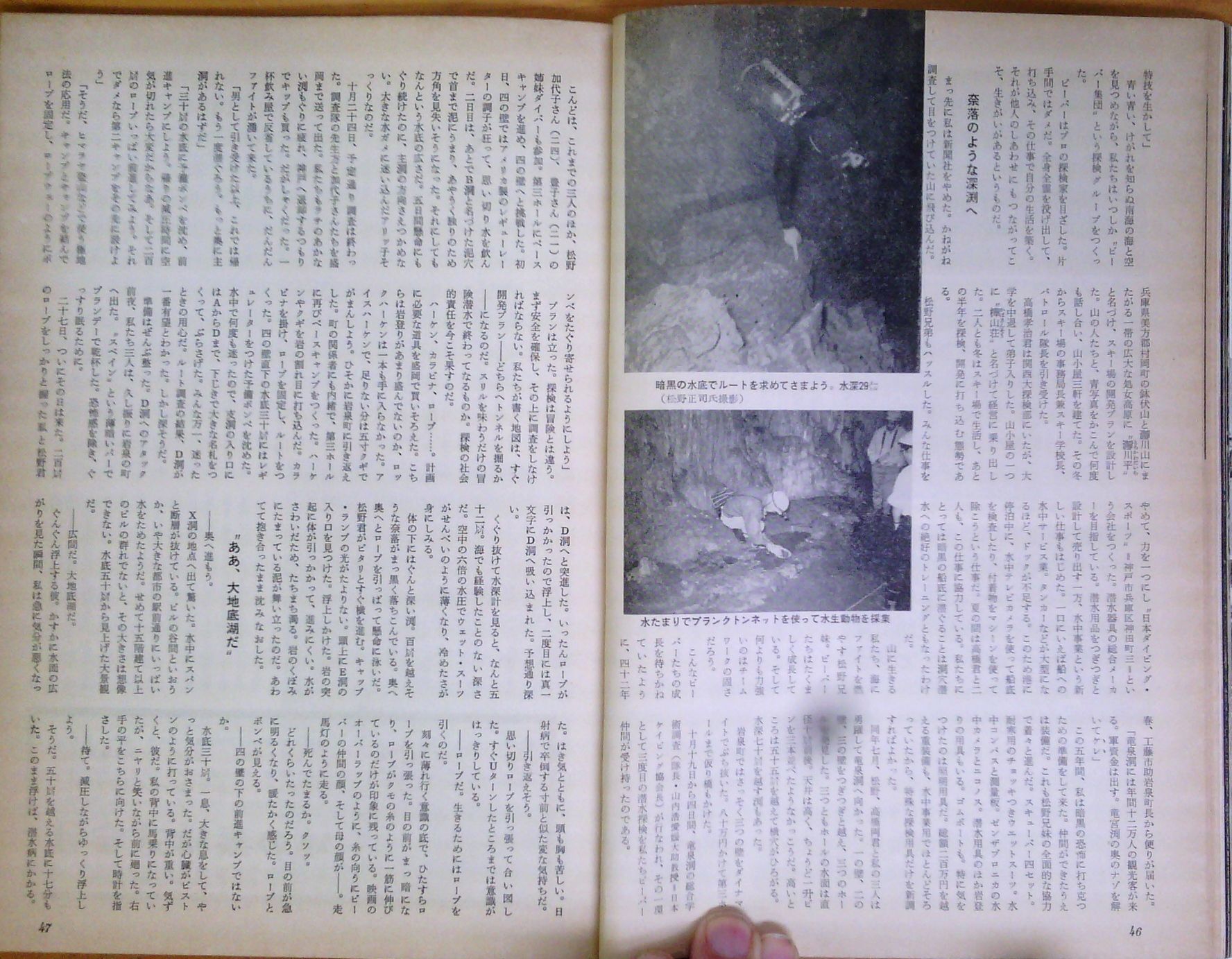

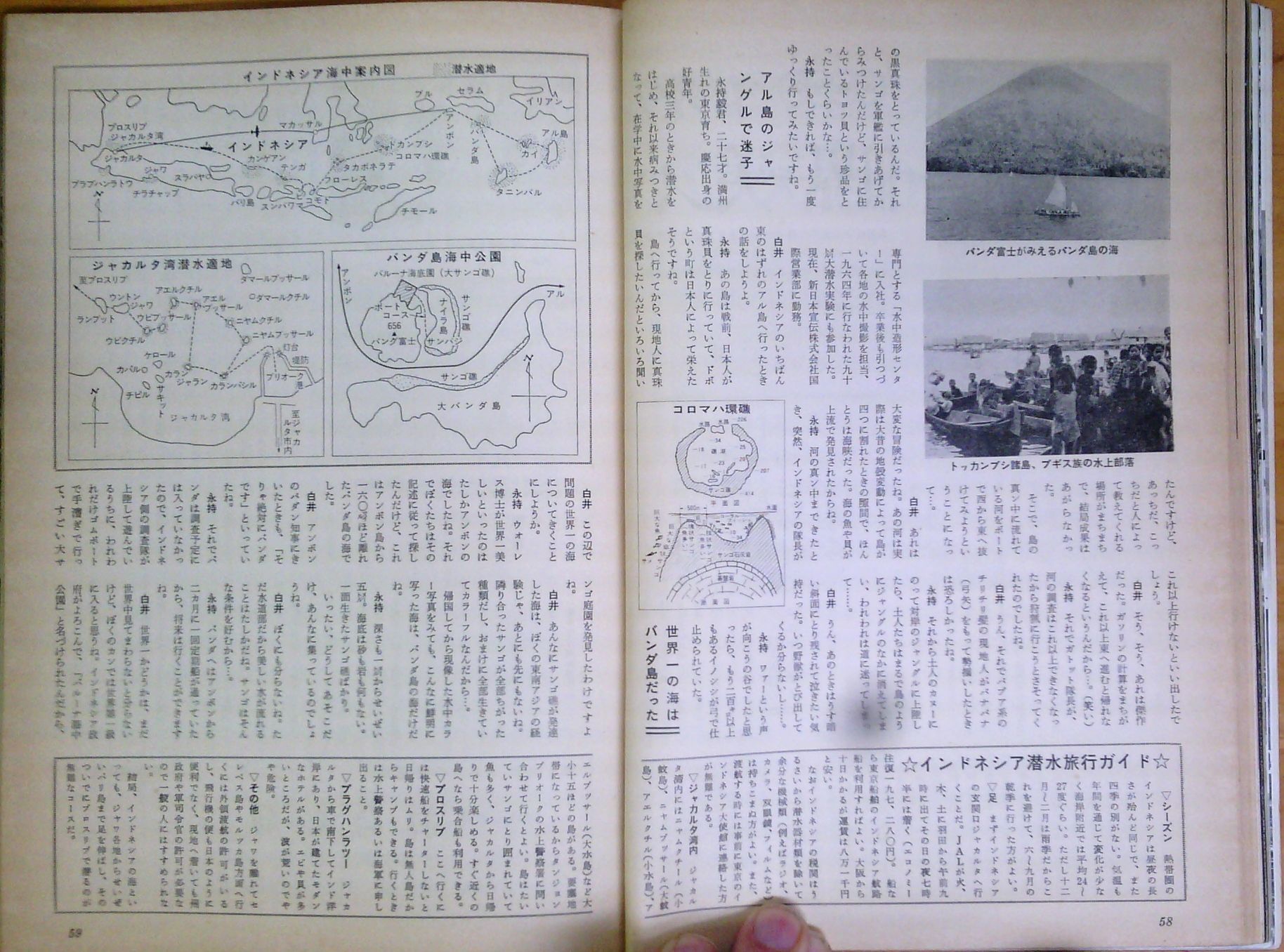

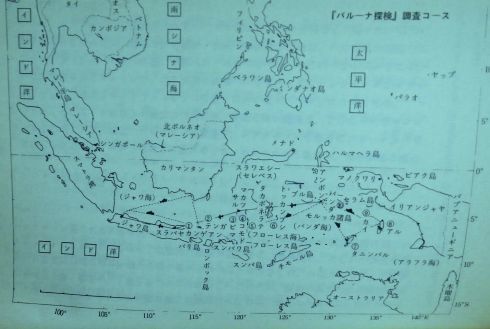

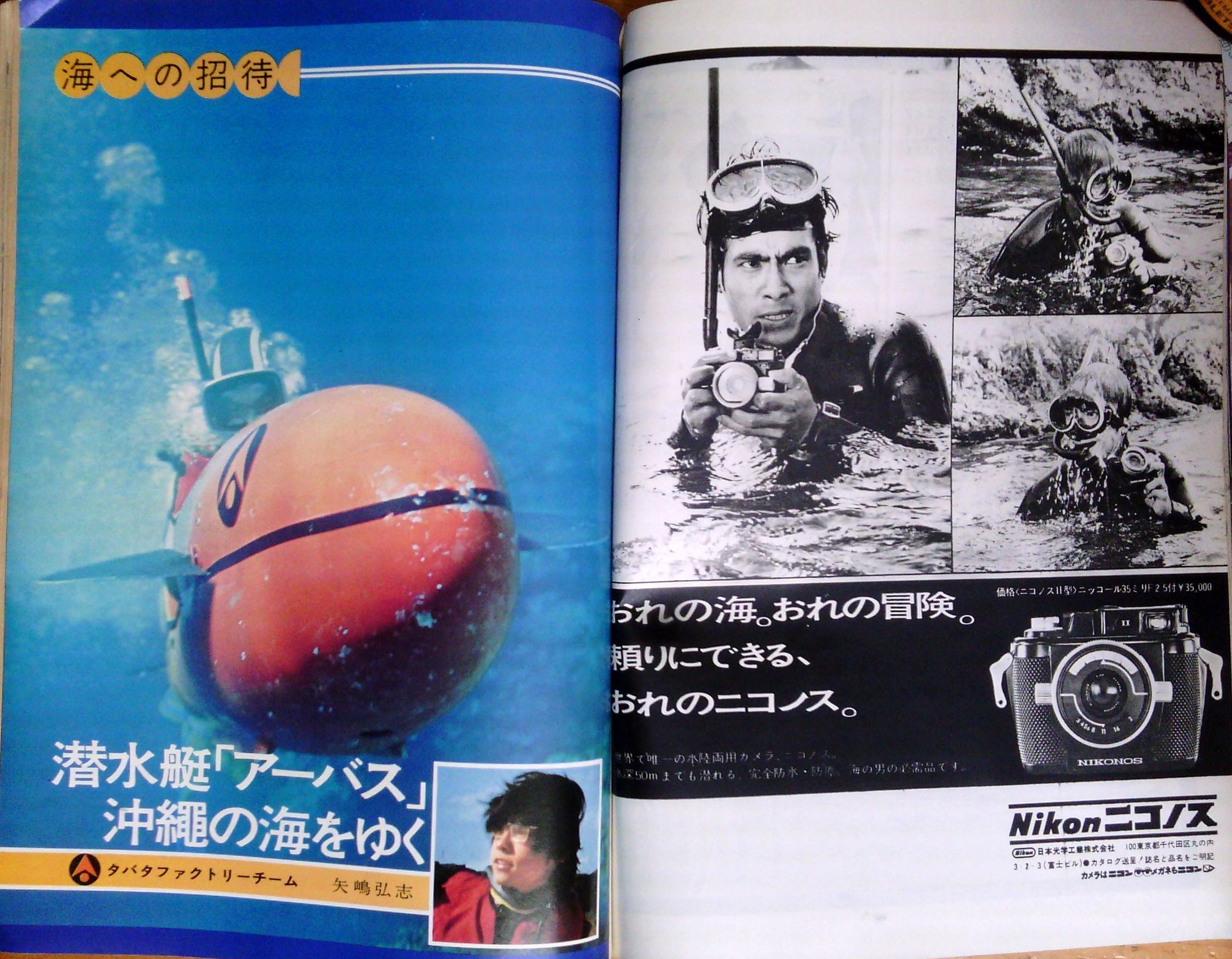

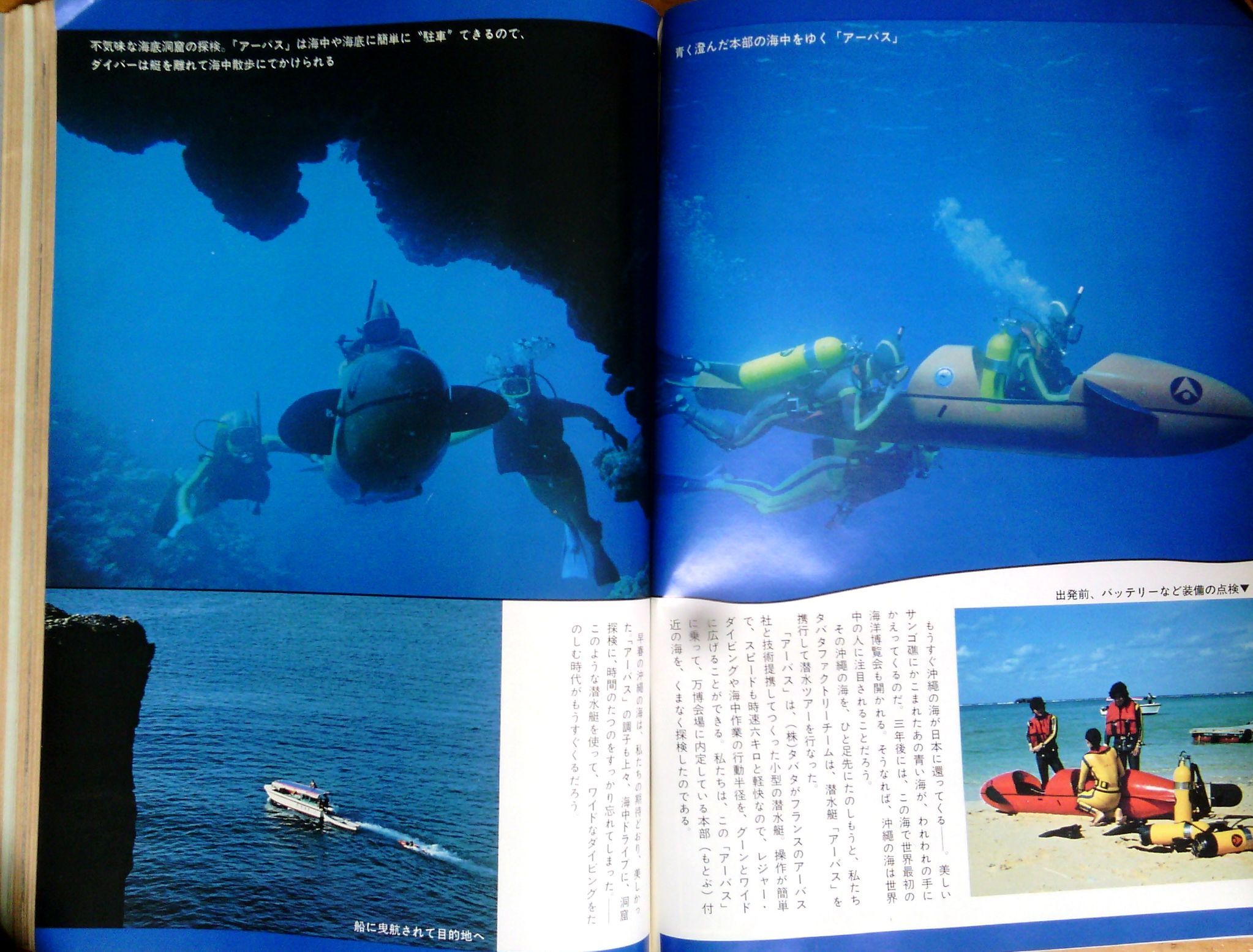

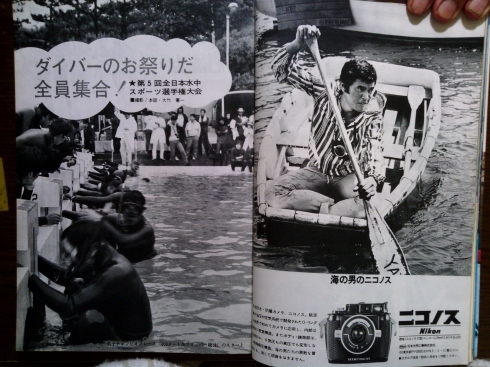

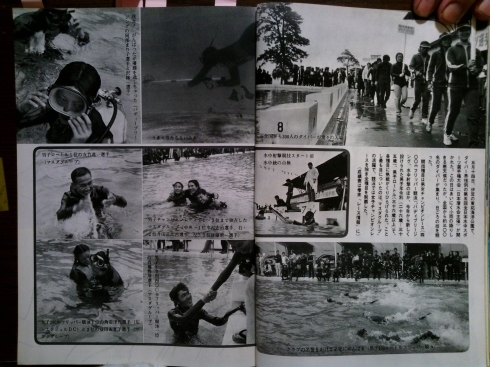

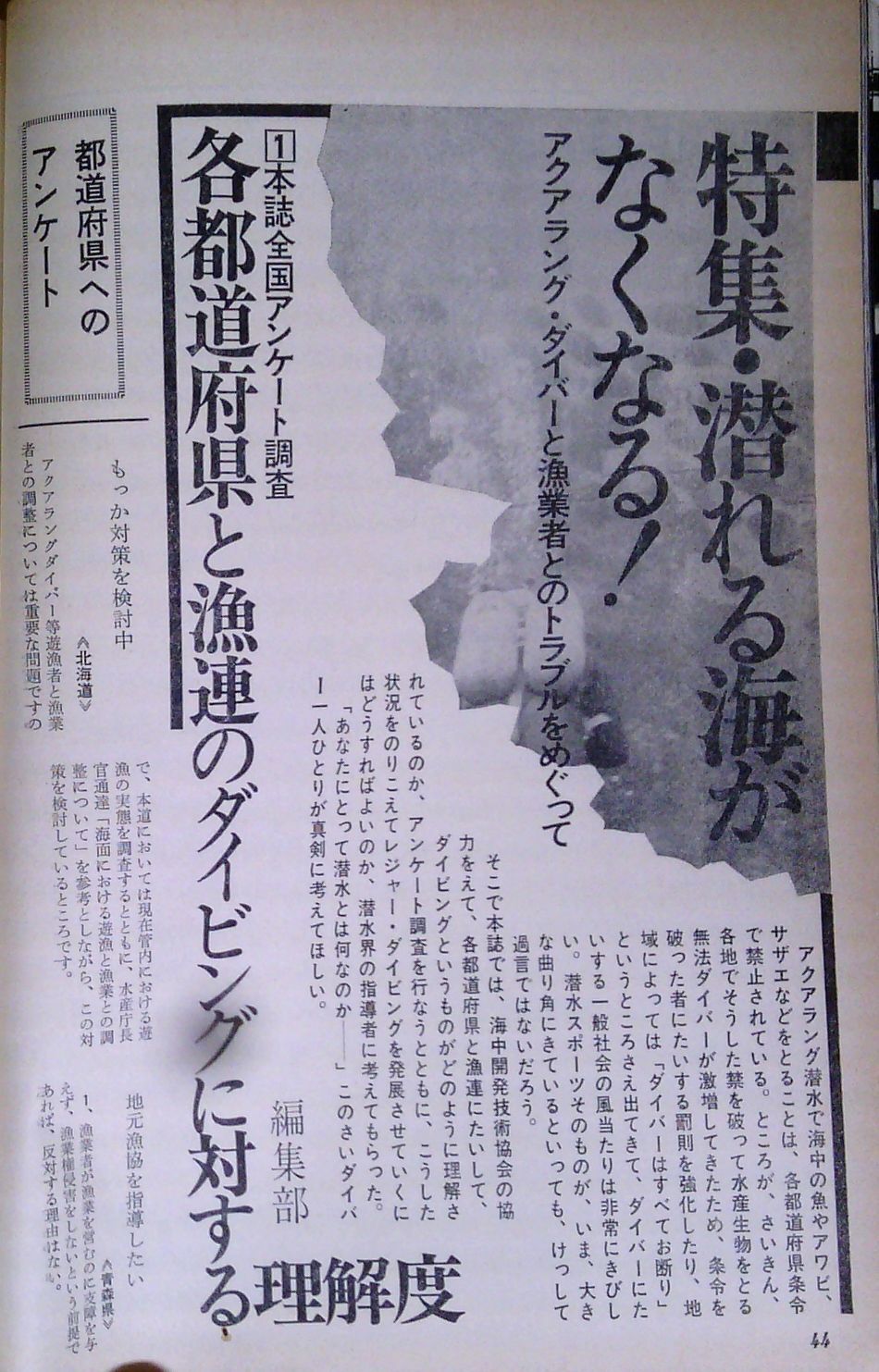

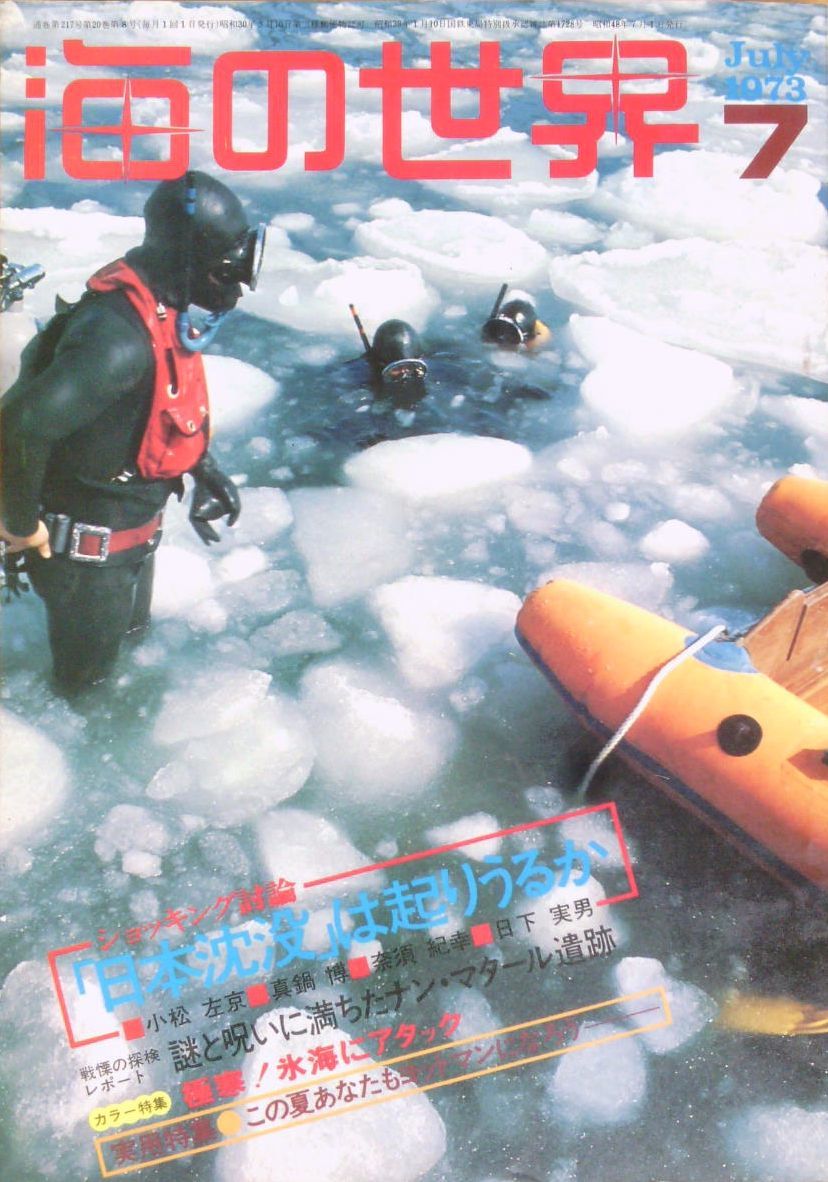

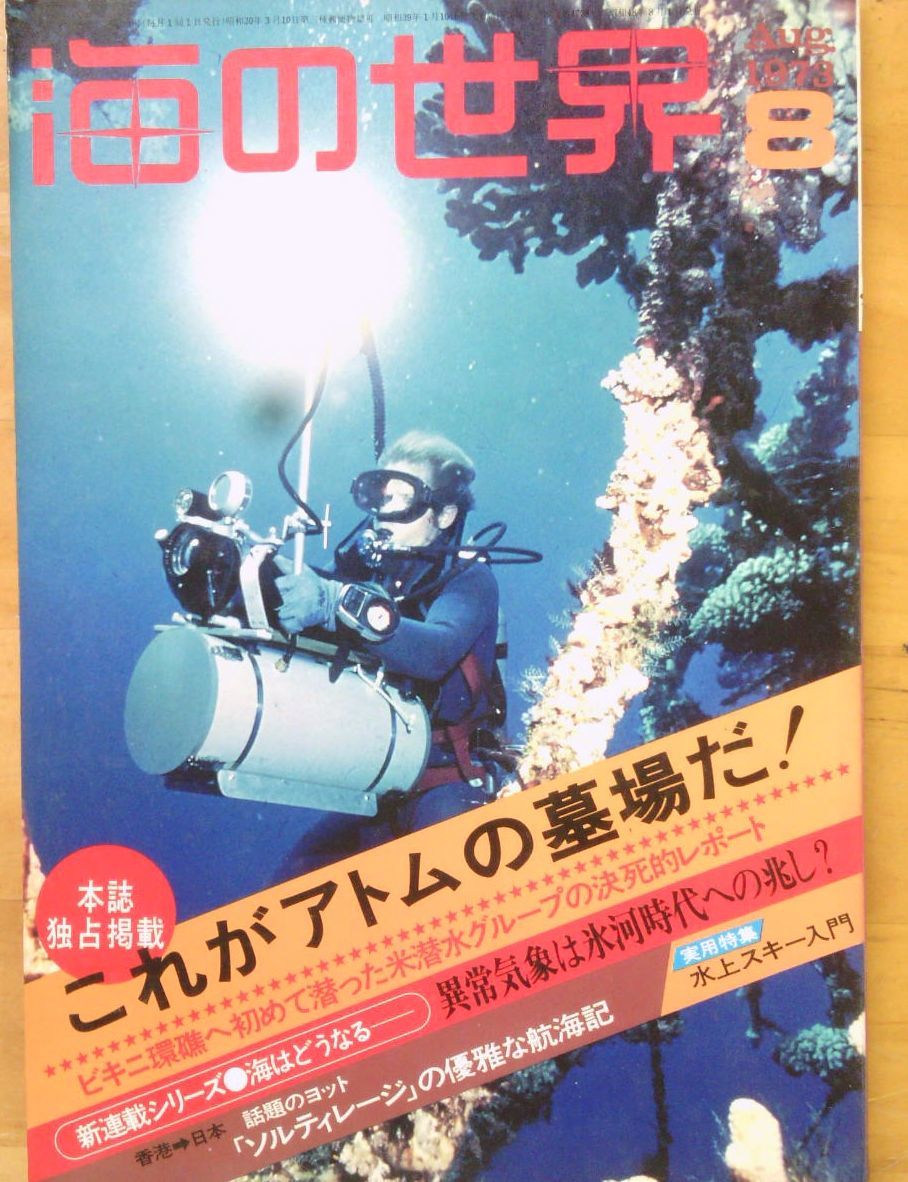

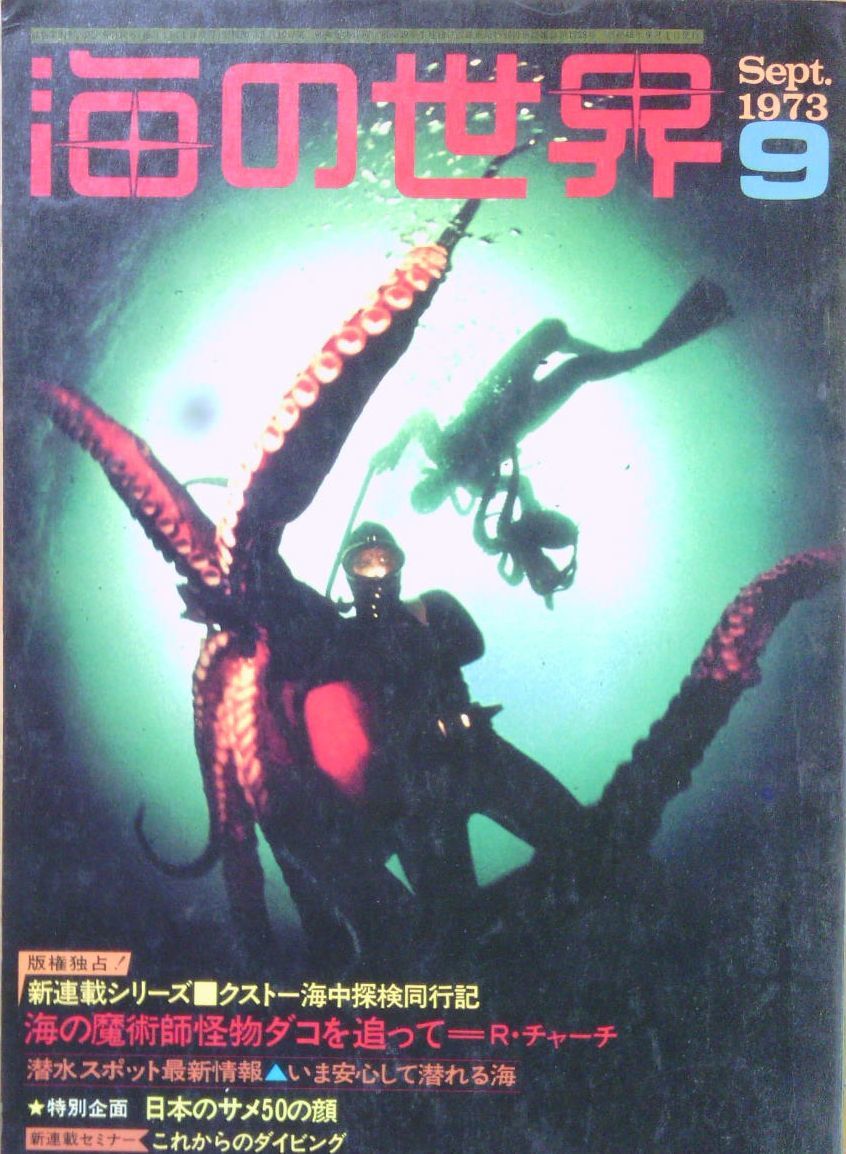

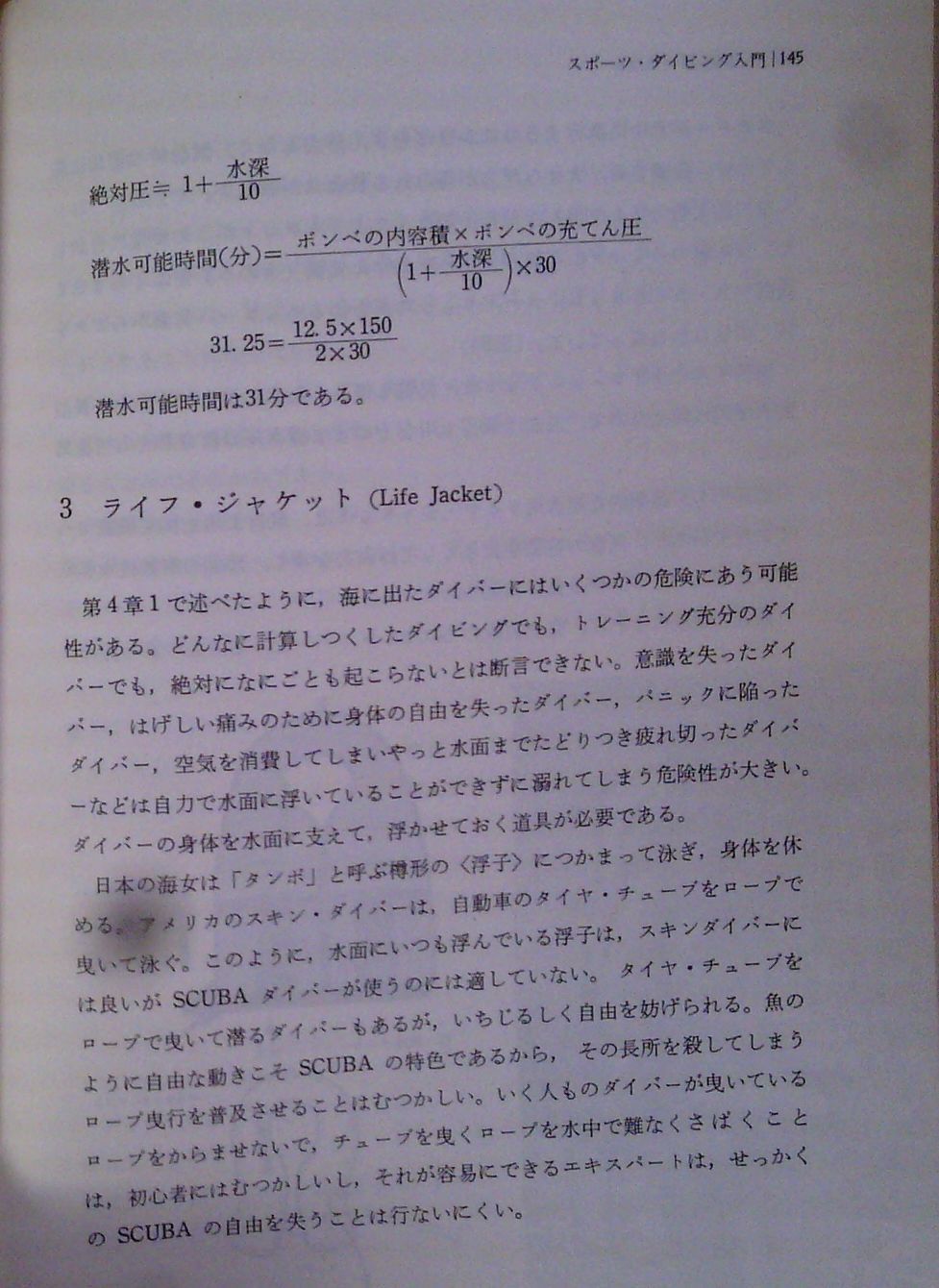

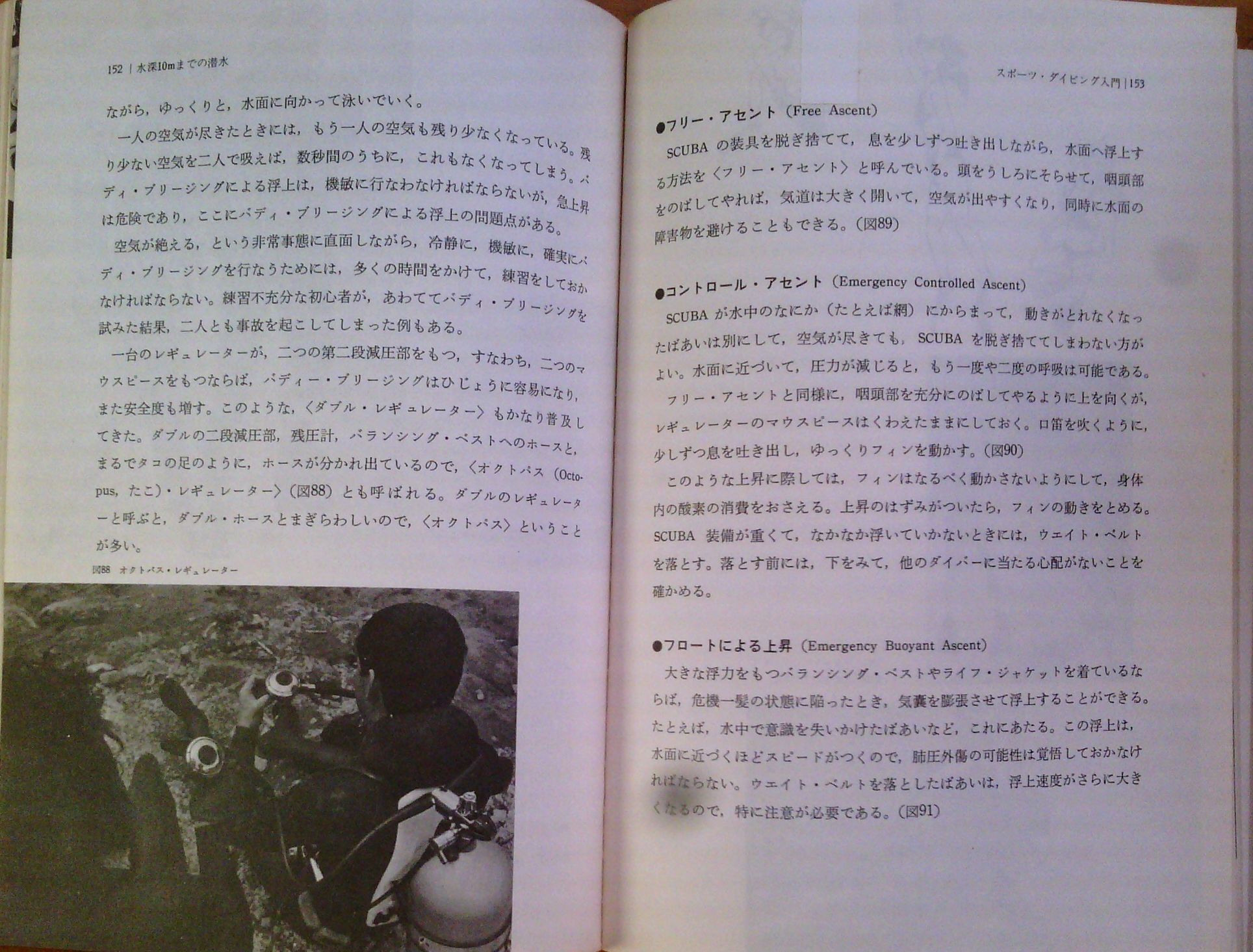

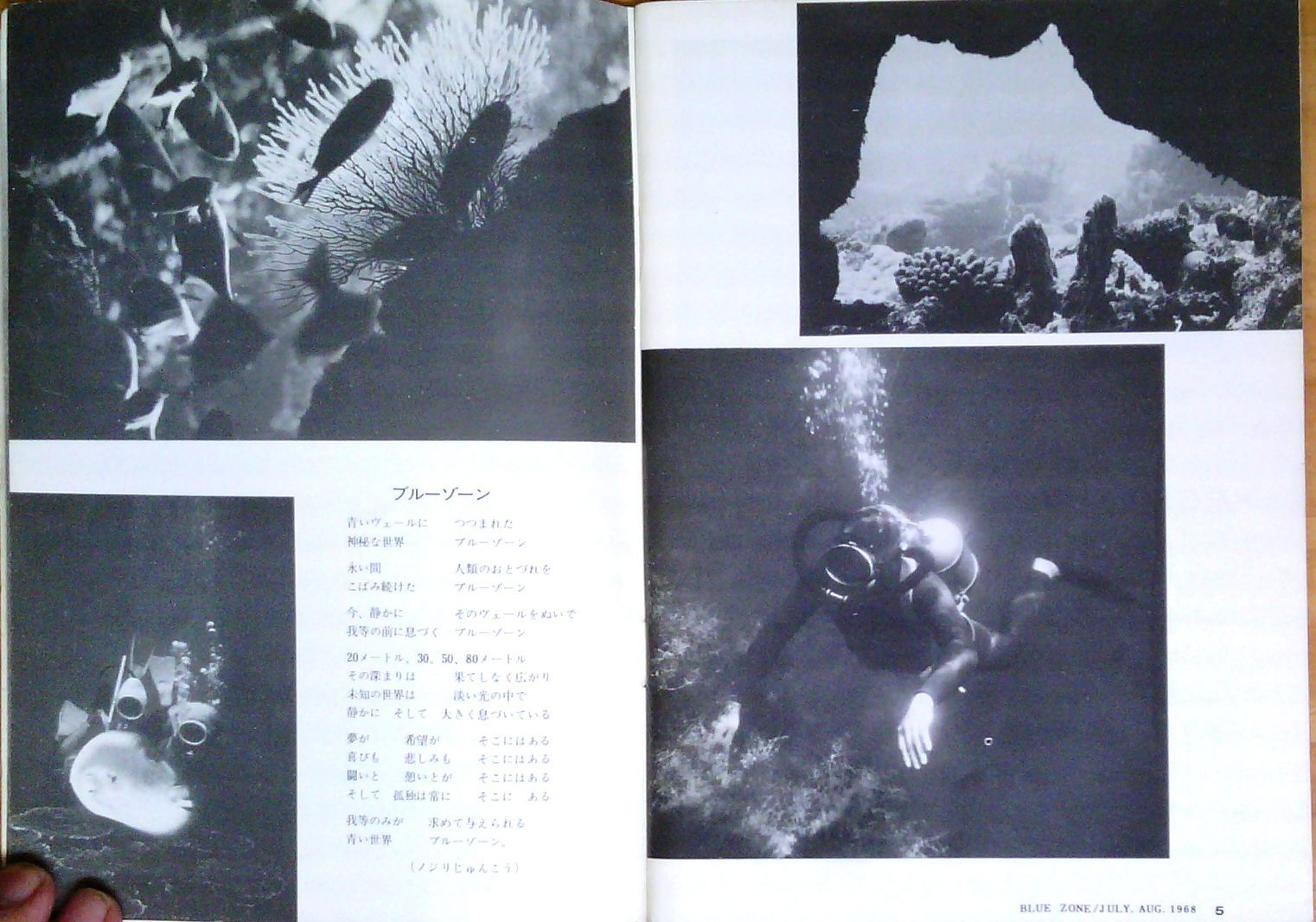

1973年9月 須賀次郎が「これからのダイビング」というシリーズの連載をはじめて、「素潜りにライフジャケットは必要か?」という議論を展開した。」

![b0075059_12493851.jpg]()

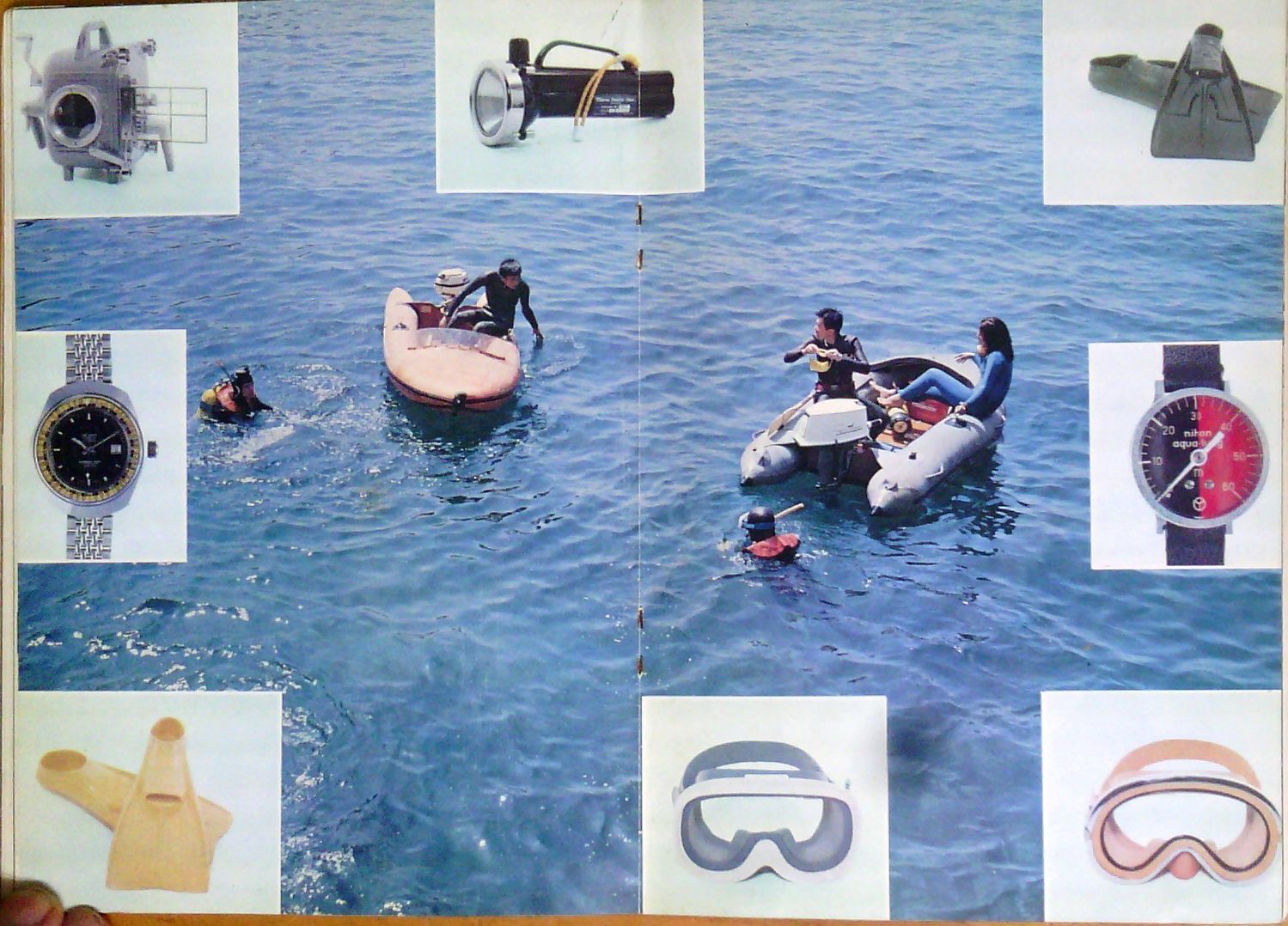

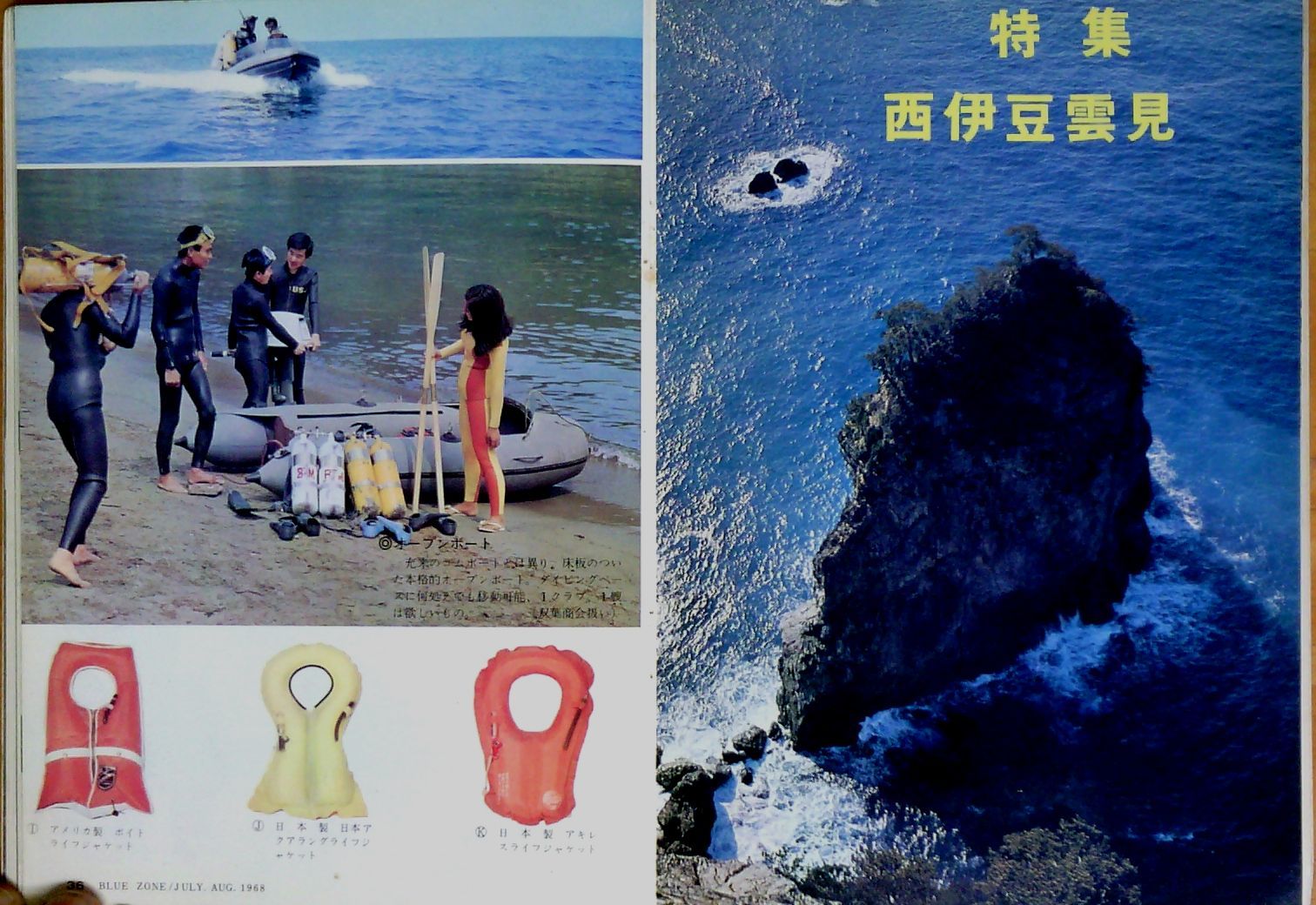

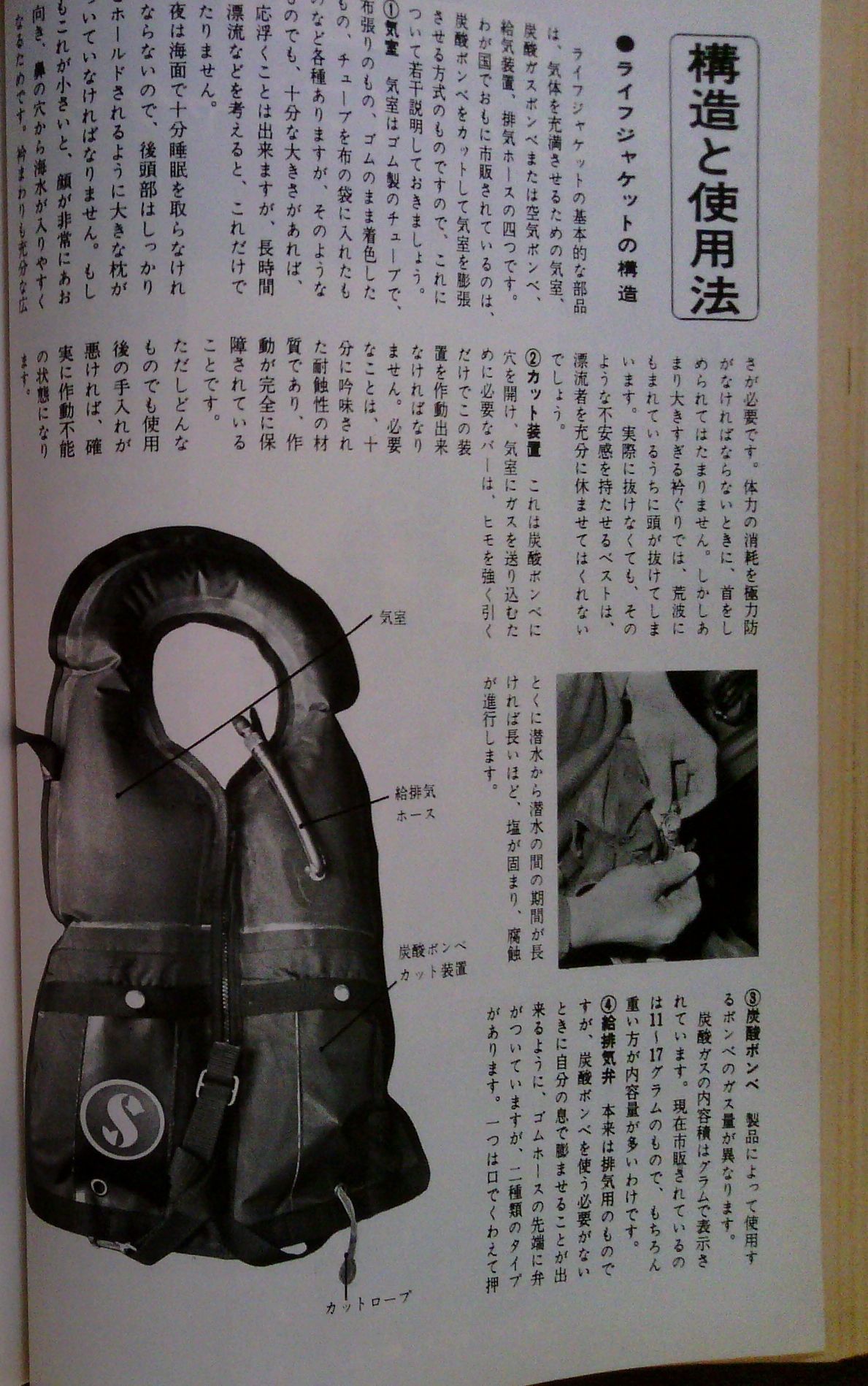

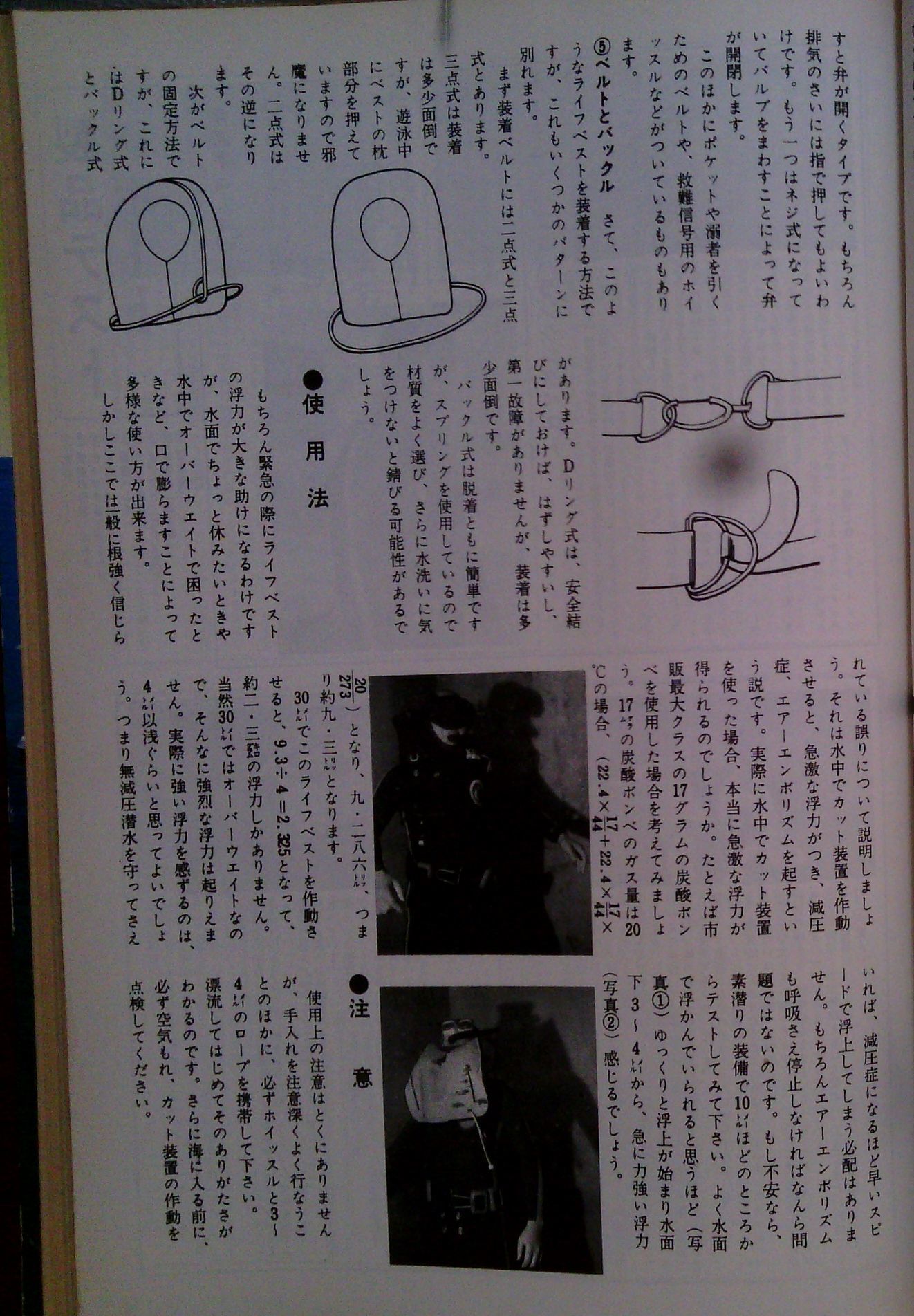

そのころ、1960年代から1970年代のダイビングで、ライフジャケット、そしてやがてのBCをどのように使うか、扱うか.は、重要なテーマだ。

ライフジャケットについての姿勢、使い方、イコールその人のダイビングのスタイル、その指導者の考え方、ともいえる。 ライフジャケットのことを論ずる前に、まずライフジャケットのことを少し書くことにする。

「僕とライフジャケット」だ。僕と肩ならびのダイバーは皆、多かれ少なかれ、ライフジャケットの物語を持っているはずで、僕の物語は、その一つだ。

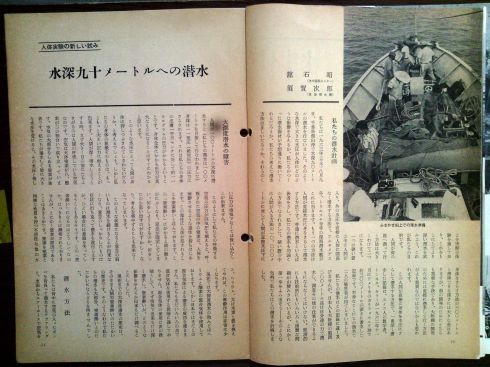

日本にスクーバ、アクアラングが入ってきた時、ライフジャケットは付属していなかった。もしかして、その時にライフジャケットが附いていたら、1954年、日本ではじめてのアクアラング事故は、おこらなかったかもしれない。

潜水科学協会、「どるふぃん」にただ一つ掲載されていた事故報告は、サザエの穫りすぎで沈んでしまって、泳ぎきれなかった例だから、ライフジャケットがあれば、助かった。

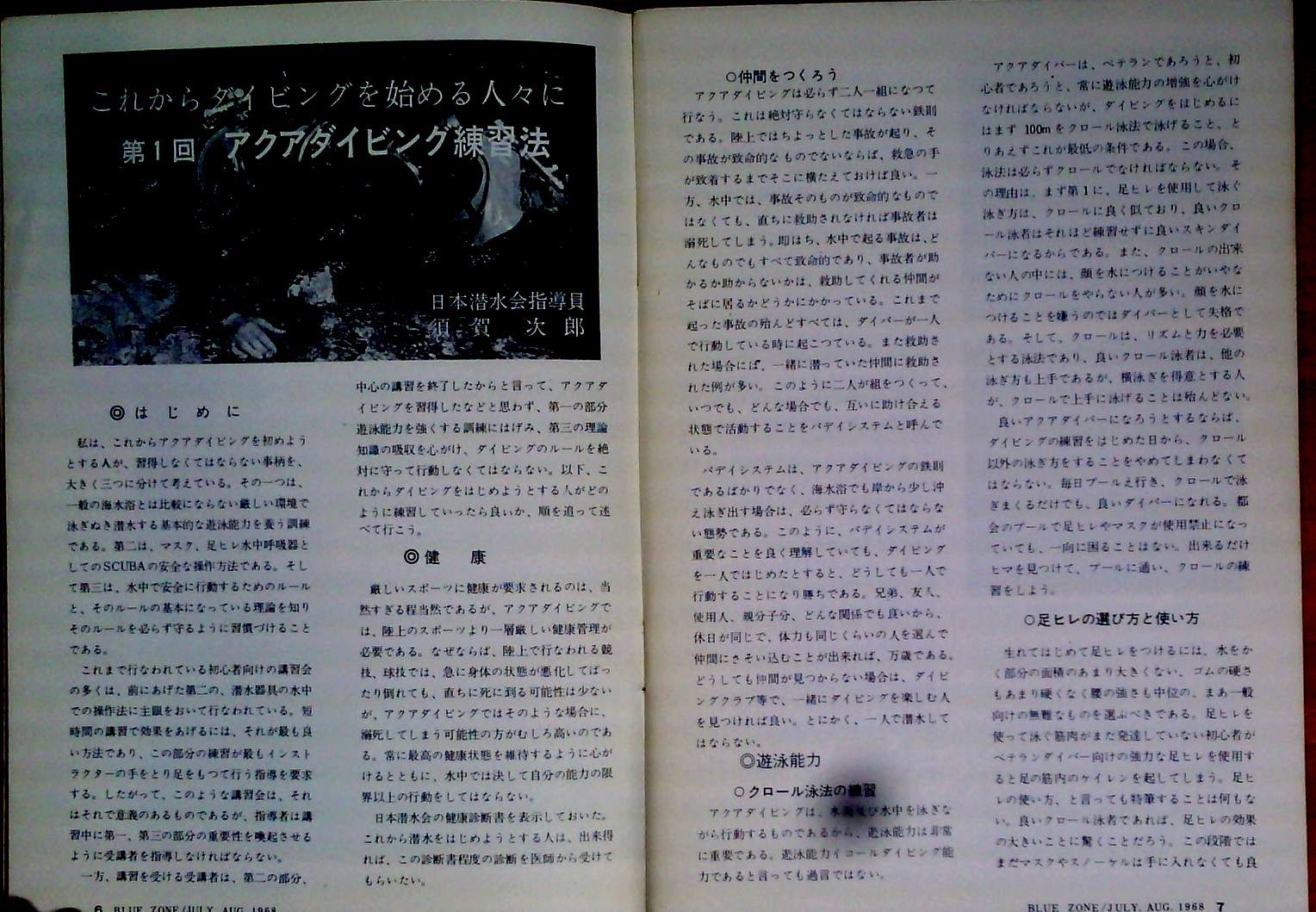

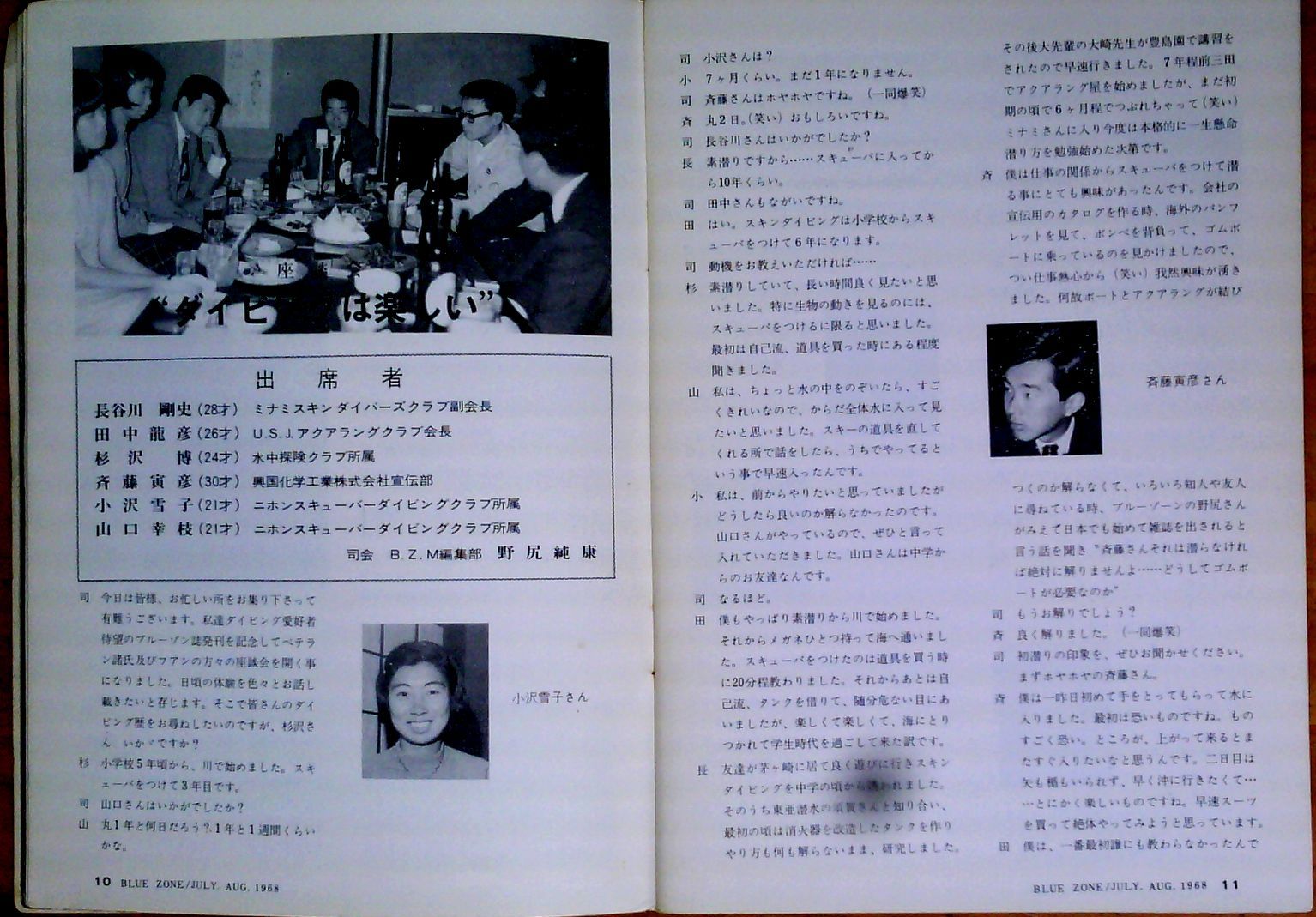

そのころのライフジャケットは、「メイ・ウエスト」と呼ばれるものだった。僕は持っていないが、舘石さんが着けていた写真がどこかにあったはず。(大変なので、今は探さないが)アメリカ軍の飛行機が海上に墜落、日本軍が撃墜したわけだろうか。洋上に墜落したときに、膨らませて浮いて救助を待つ救命胴衣だ。そのころハリウッドのグラマー女優に「メイ・ウエスト」というスターが居て、救命胴衣を着けた姿が、メイ・ウエストだったのだ。

![b0075059_12531252.png]()

1930年代アメリカのセックスシンボル

![b0075059_12540922.png]()

進駐軍の放出品だから、そんなに数はなかったので、僕はてにいれられなかった。進駐軍、特に空軍の放出品はかっこよいものに、僕らは考えていた。

問題は、レバーを引いて、炭酸ガスカートリッジの封板をカットするのだが、使ってしまうと、カートリッジの予備がなかなか入手できない。それにカット装置が錆び付いたりすると、作動しない可能性がある。それにしてもカッコいいから、使った。

やがて、国産でも同じようなライフジャケットができて売り出されたが、これはあんまりかっこよくなかった。

かっこよくなかったけれど、当時のダイビング事故の大半は、今でもそうかもしれないが、溺水、溺死だった。溺死はライフジャケットがあれば助かる可能性が高い。ライフジャケットは必着、と僕は考えるようになった。

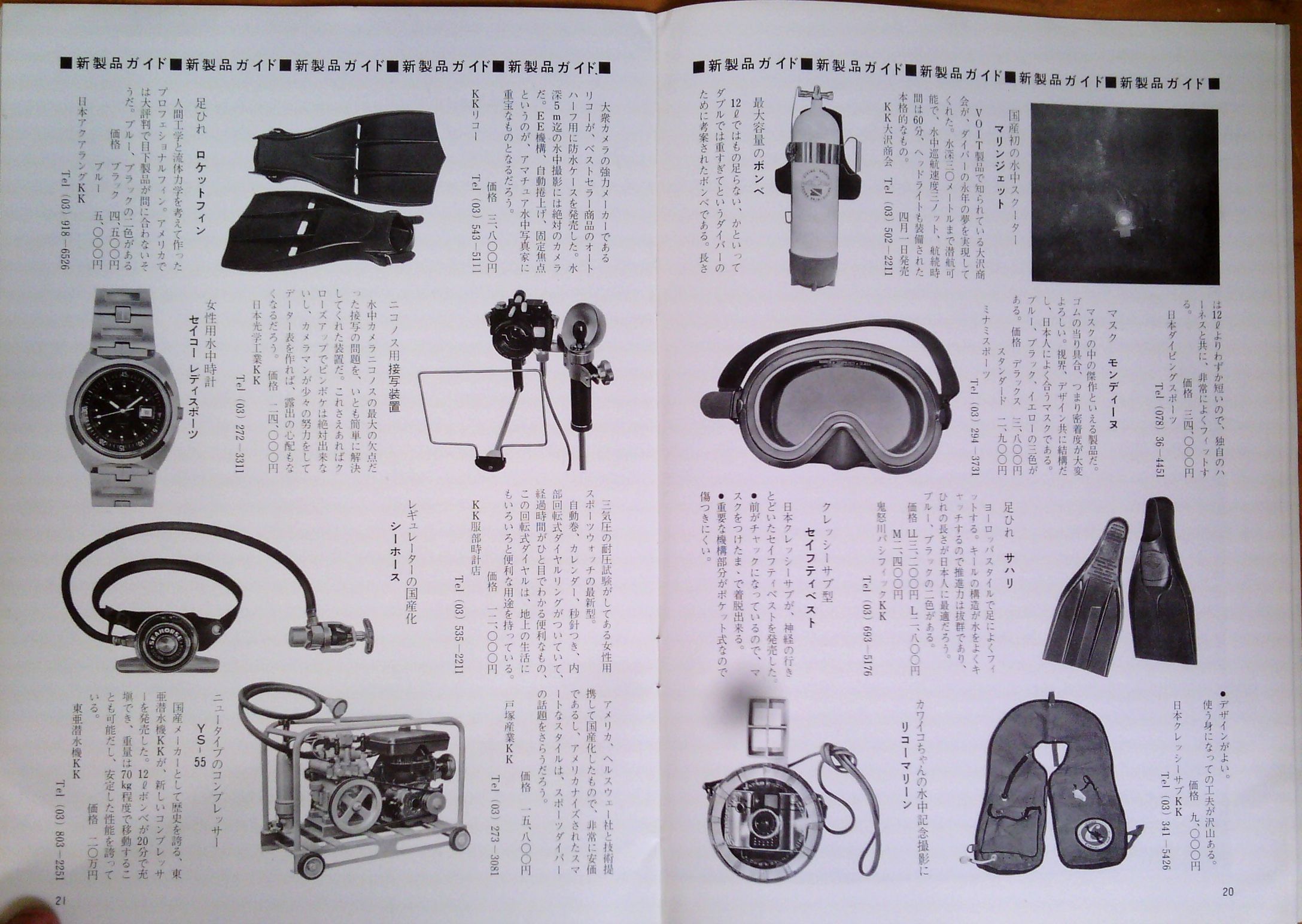

ライフジャケットの問題点、炭酸ガスカートリッジをやめて、小さな1リットルぐらいだったろうか、空気ボンベにスクーバボンベから移充填して使う救命胴衣を開発した。これならば、いつでも好きなときに空気を入れて浮いていることができる。細い管から息を吹き込むこともできるが、これでは、緊急の場合には間に合わない。

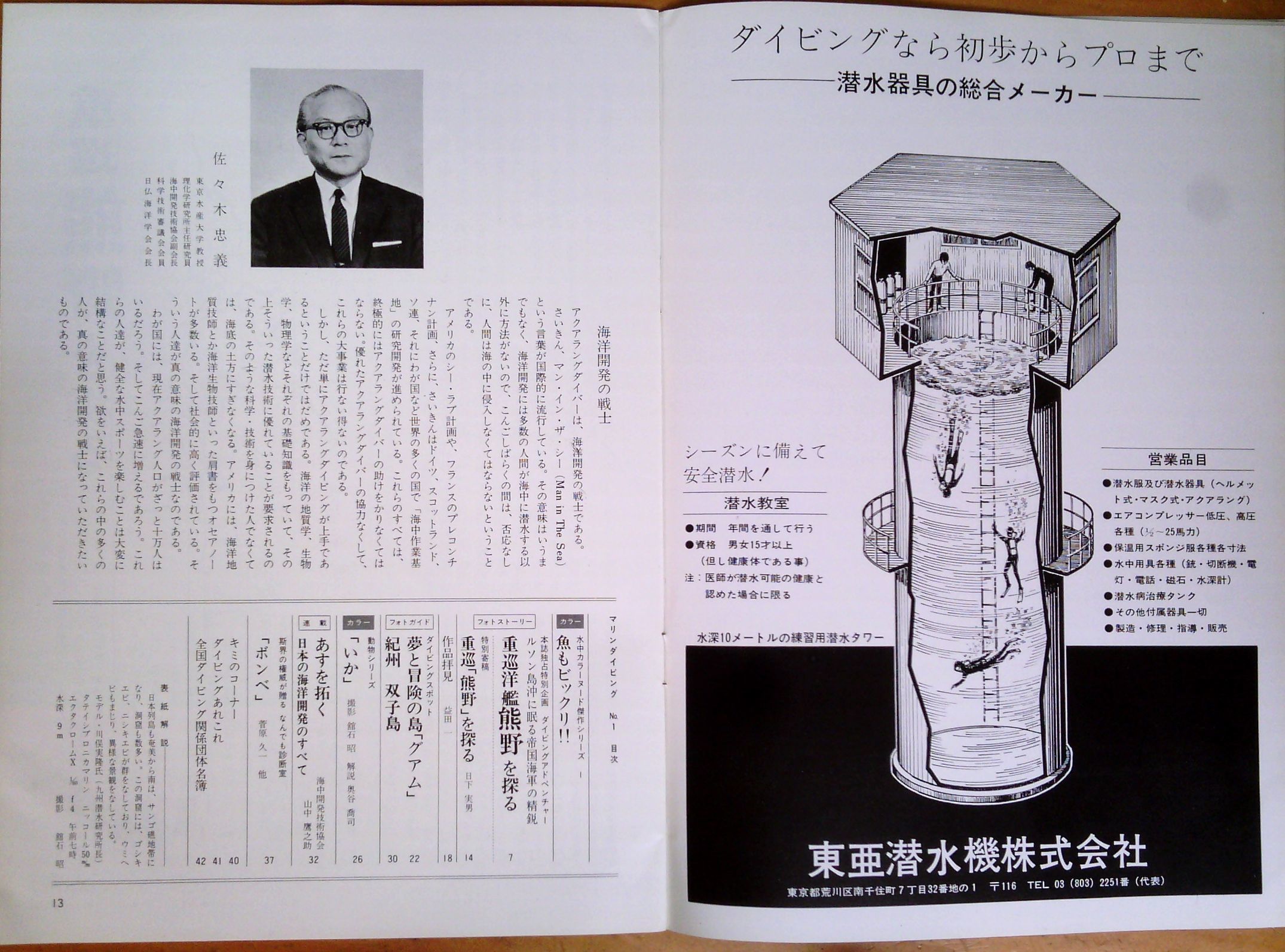

その、僕の、東亜潜水機製の空気式救命胴衣、袋を貼るのが面倒でないように短冊型にしてしまった。マットレスみたいだとみんなにからかわれたが、使いやすかったし、まずまず売れた。

![b0075059_13034474.jpg]()

陸上の商品写真は探し中

![b0075059_13045643.jpg]()

![b0075059_13060097.jpg]()

フェンジイ

小型タンク、この部分は僕の作ったものとほぼ同じ

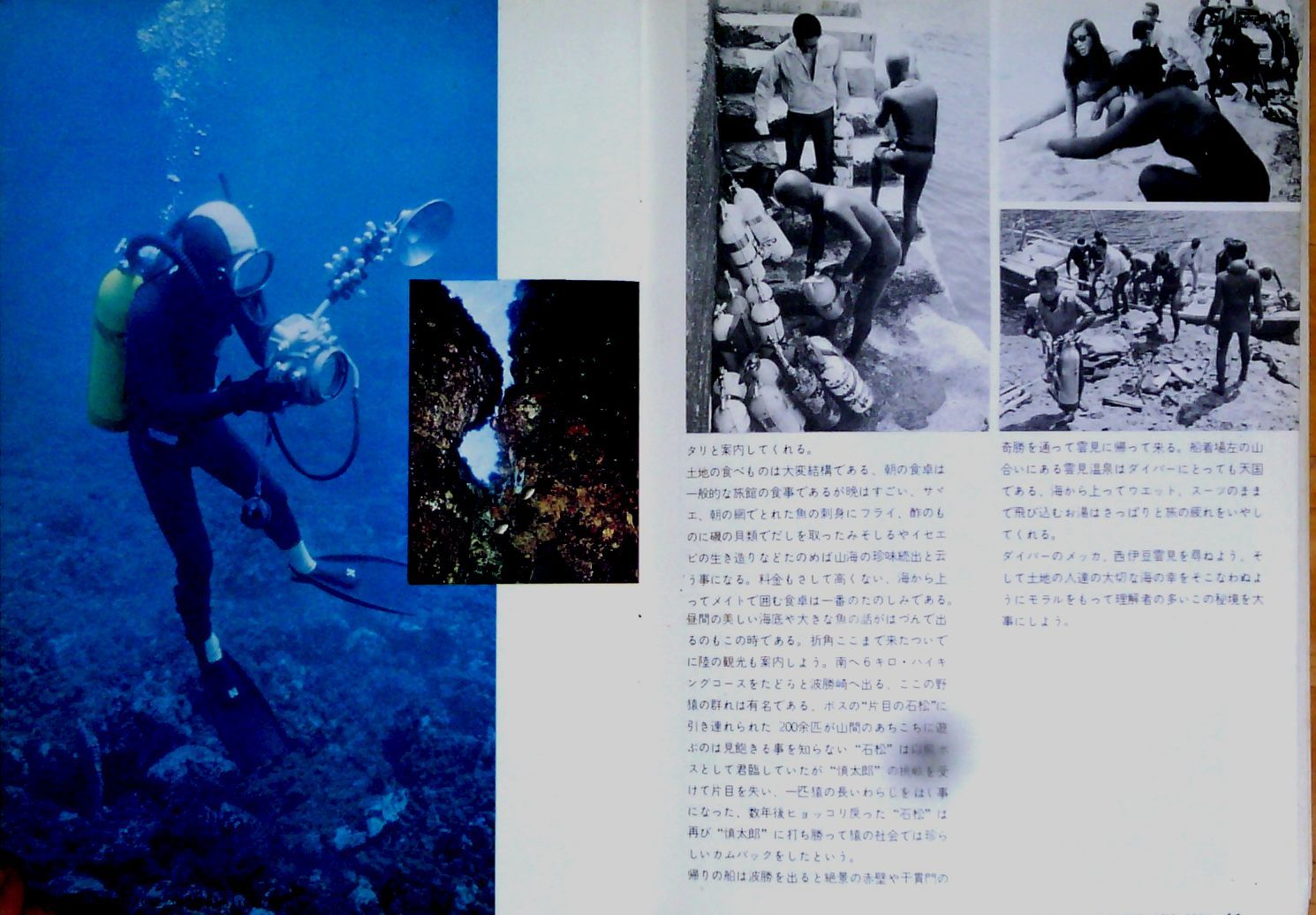

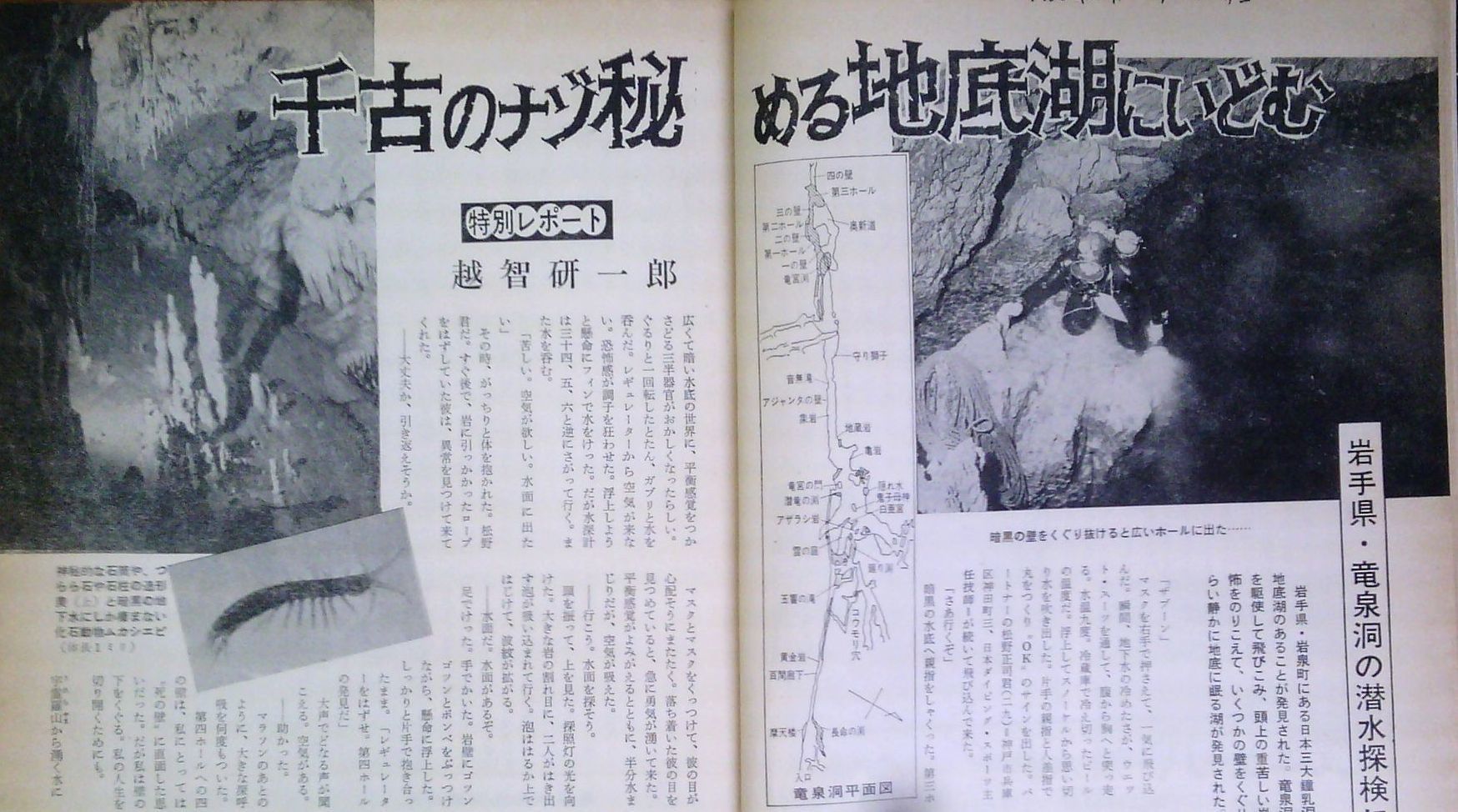

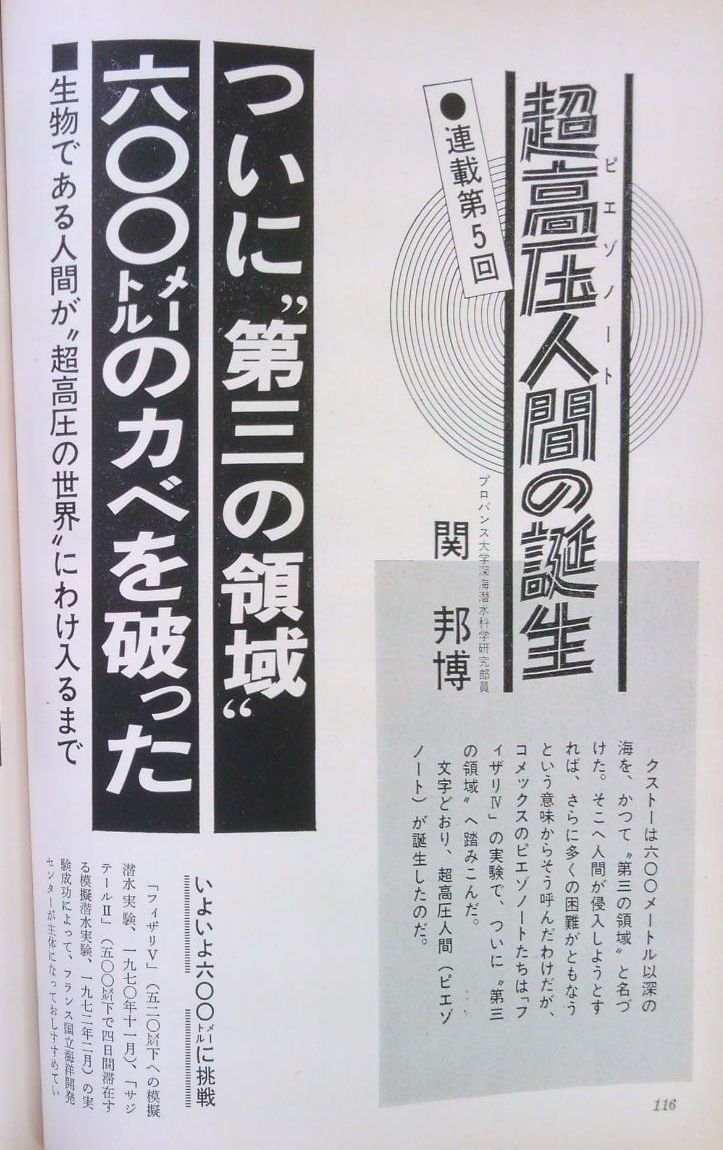

丁度そのころに、フェンジイの、胸掛け式のBC.の元祖、最初だった。これを見て僕は「やられた」と思った。小さなボンベから空気を入れることについては同じだが、フェンジイは、マウスピースのついた蛇腹管の排気、吸気管を持っていて、エア切れの時、袋に空気を入れて、それを何回か呼吸ができる。炭酸ガスで膨らませるのではなくて、空気だから吸えるのだが、僕の空気ボンベライフジャケットは、吸気管か付いていない。

![b0075059_13103650.jpg]()

ほぼ、最初のBC.左側に中圧ホース差し込み口 その下に

炭酸ガスカートリッジのカット装置が 紐付きである。

その次の段階で、ライフジャケットにレギュレーターからホースをつないで、小さなボンベが無くても、空気を入れられるようになる。もっとも、これは、エア切れになると、空気を入れることもできなくなってしまうのだが。

そして、僕の作っていたレギュレーターは、ダブルホース、シングルホースのレギュレーターでなければ、BC.に空気を入れる中圧ホースを出すことはできない。

そのころ、レギュレーターはダブルホースが良いか、シングルホースが良いか、一長一短だったが、これで勝負がついた。ダブルでも中圧ホースを出せないことはないが、シングルのように簡単ではない。これで勝負がついた。排気が目の前から出てくるシングルホースよりも、排気は背中からでる、ダブルのほうが、撮影の時などは、良かったのだが。

僕の作ったライフジャケットは、手元に残っていないがフェンジイとその次の段階のBC.はまだ残してある。上の写真

BC.については次の展開になる。

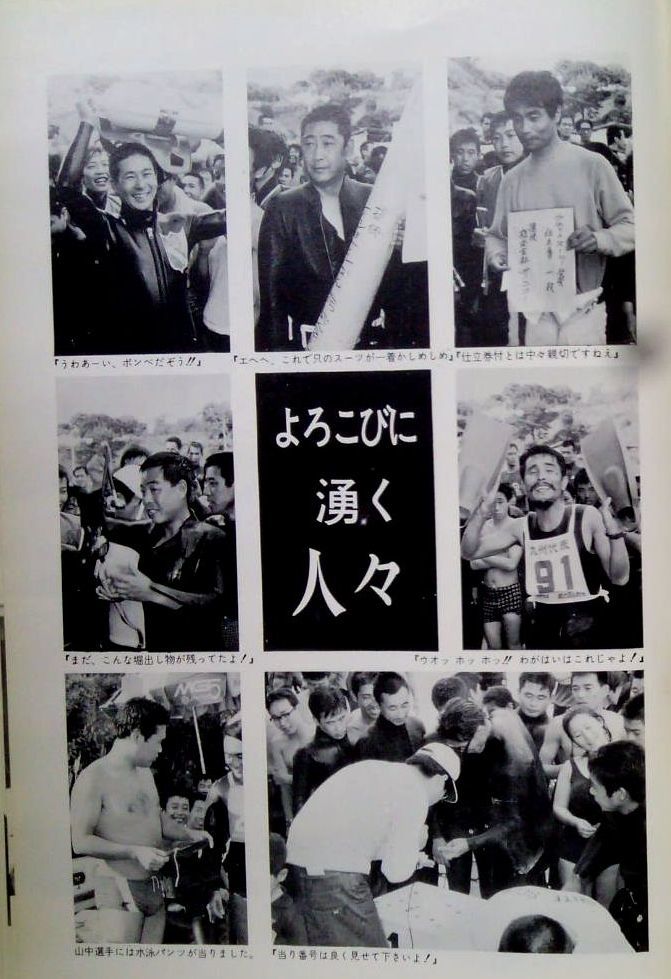

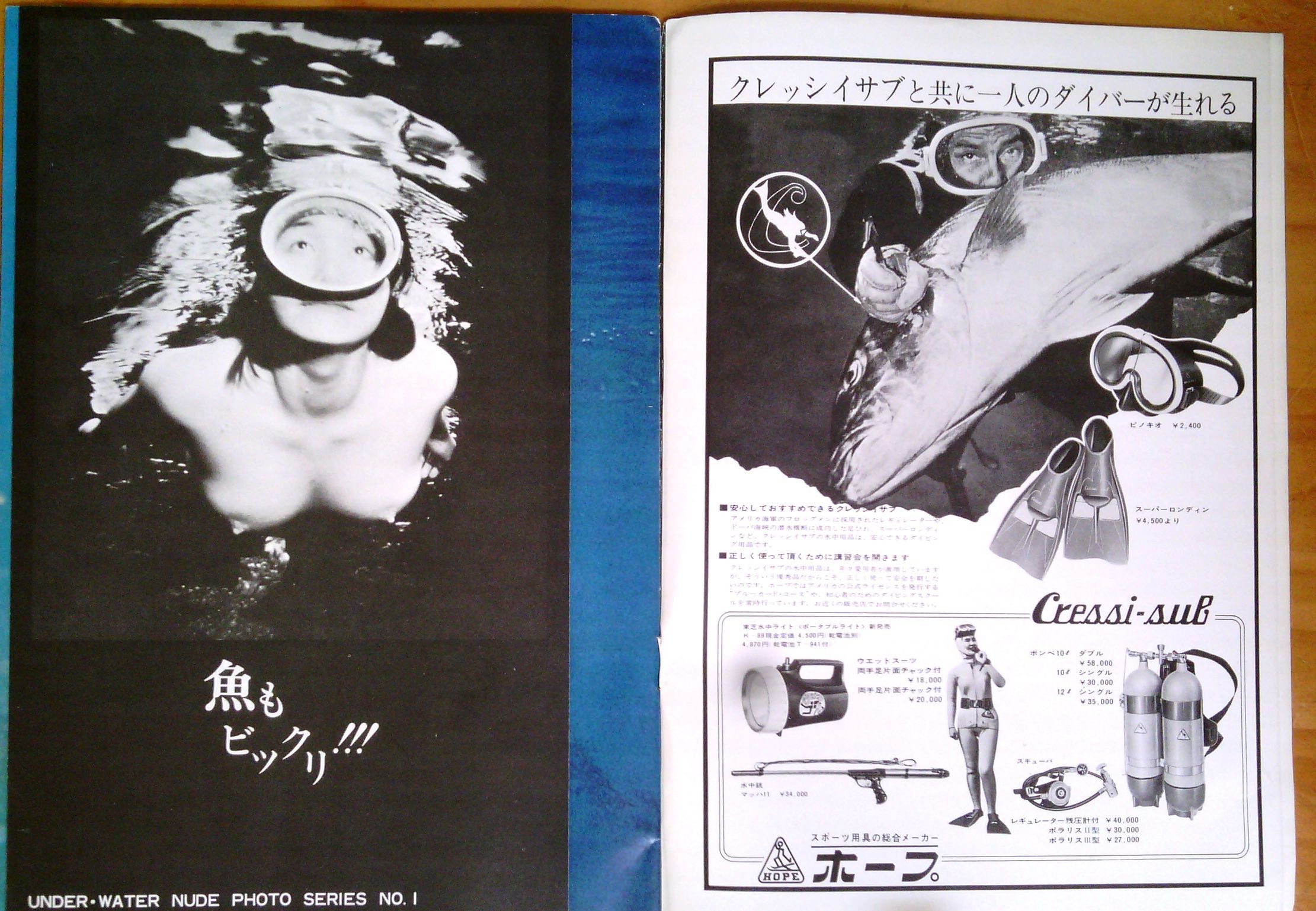

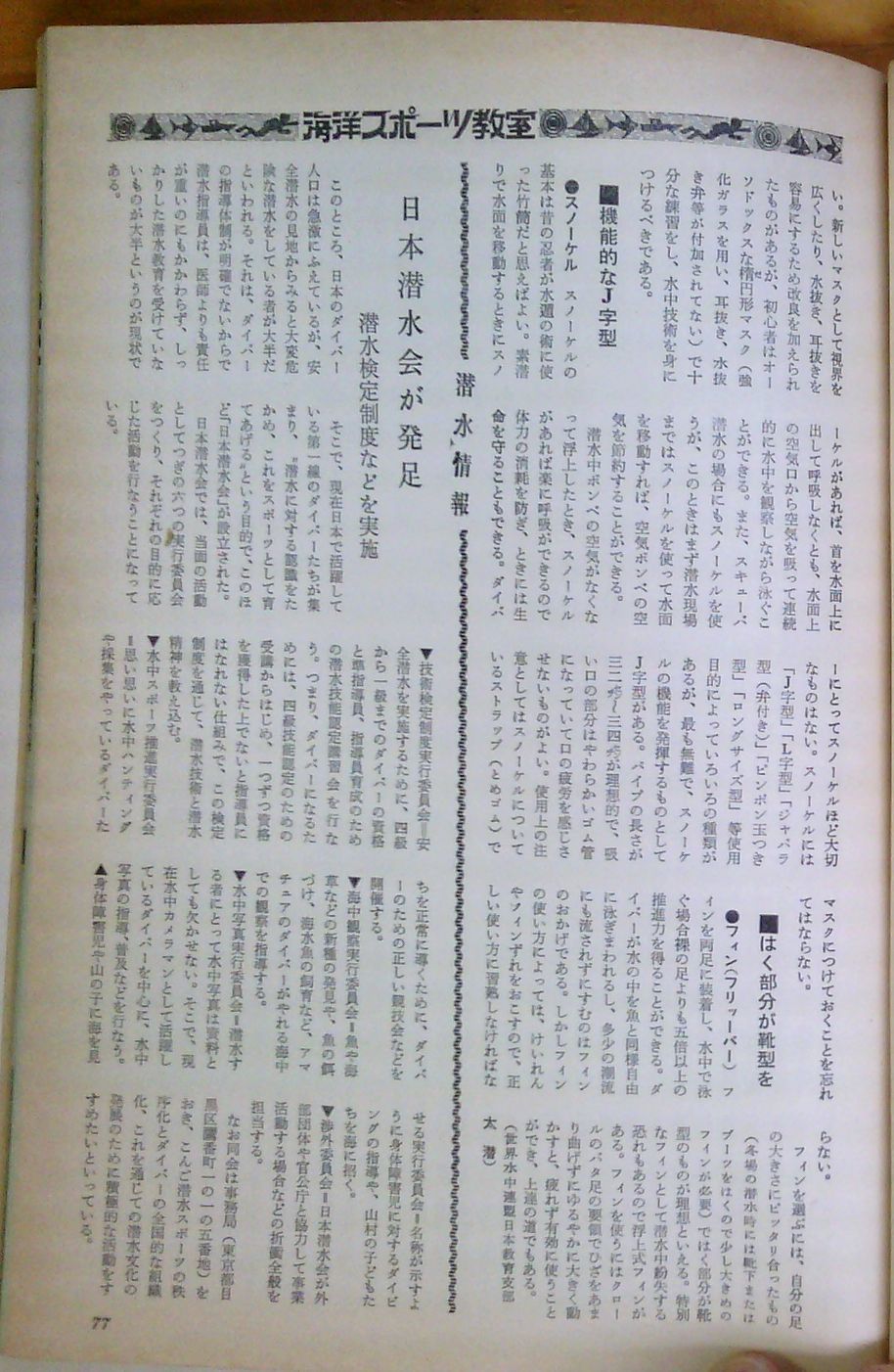

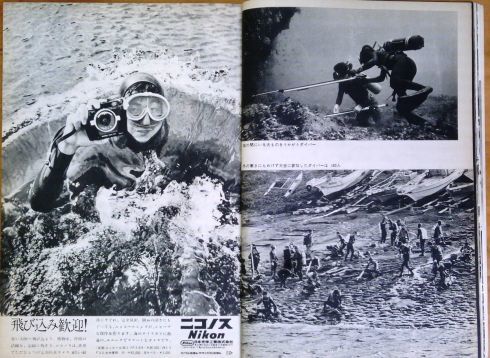

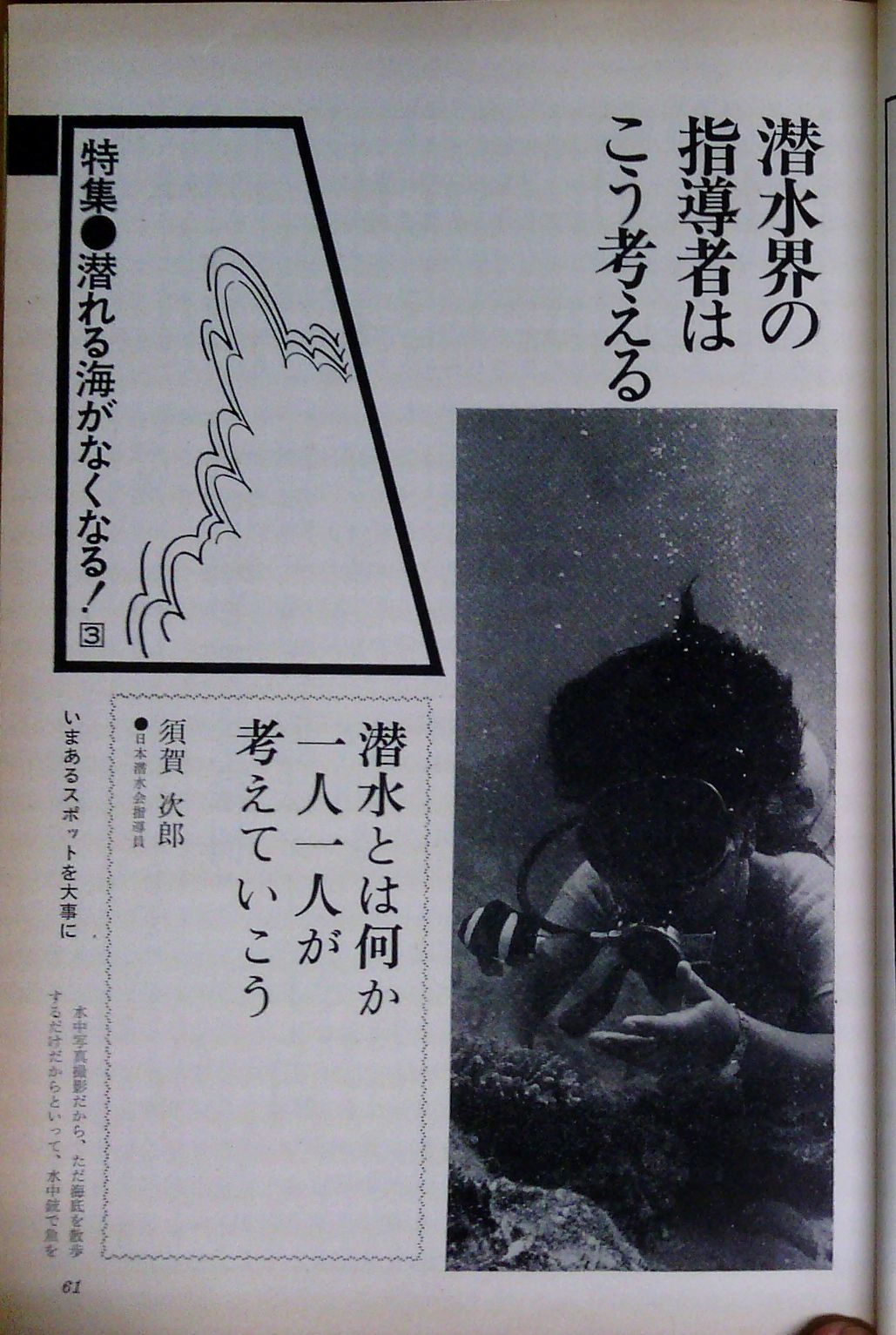

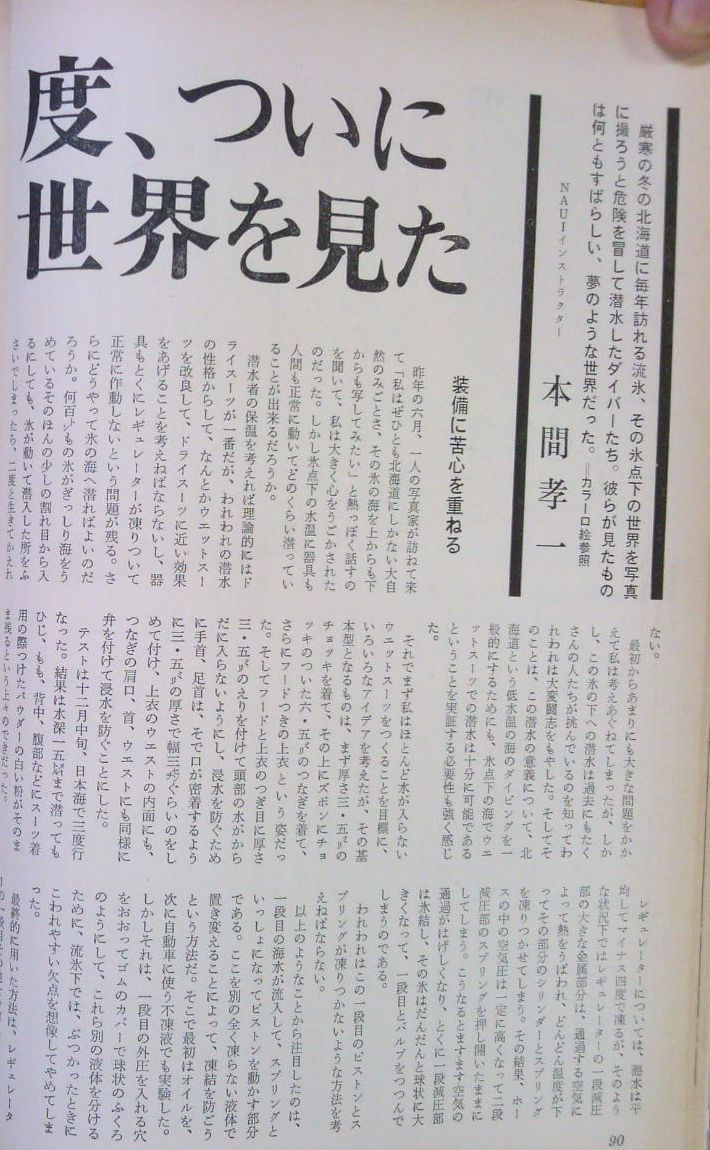

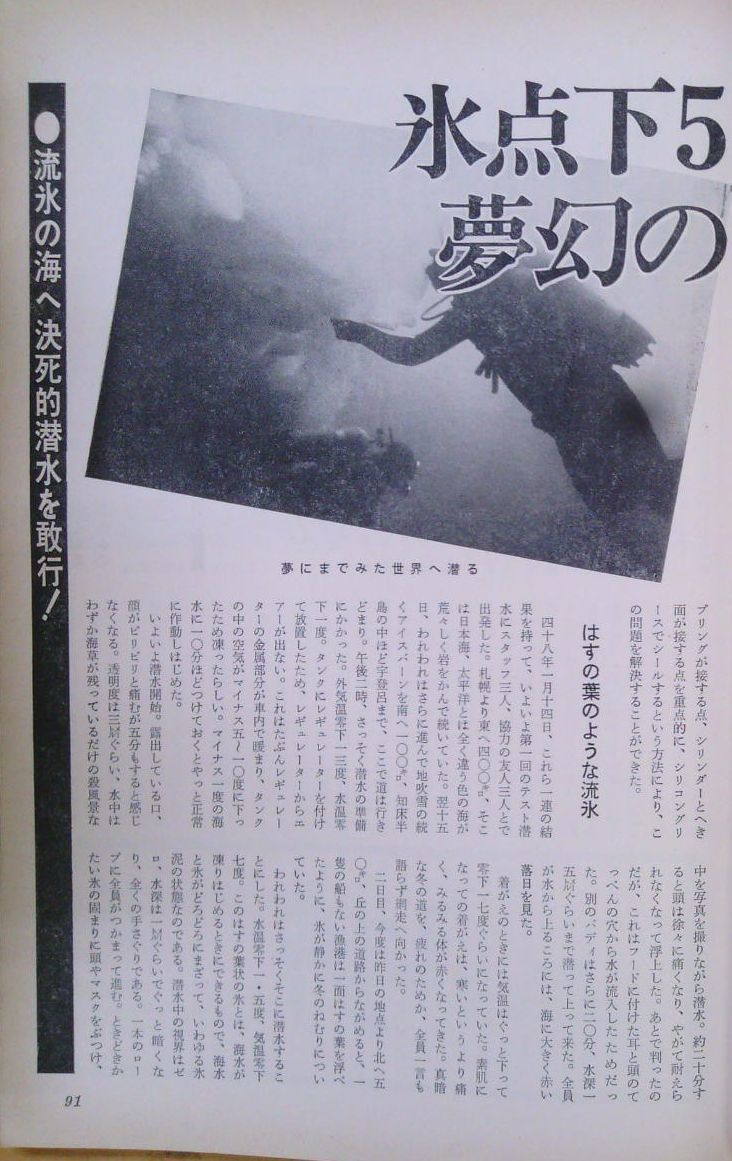

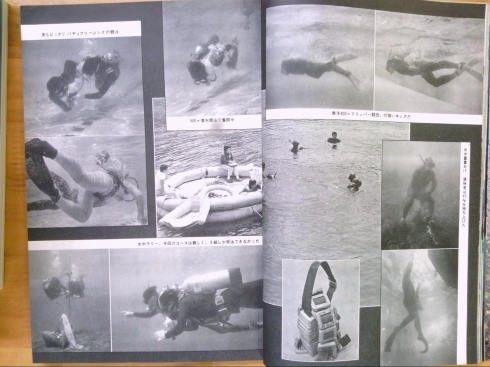

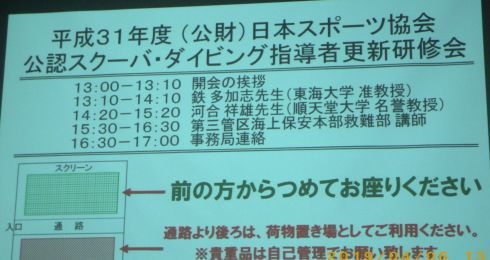

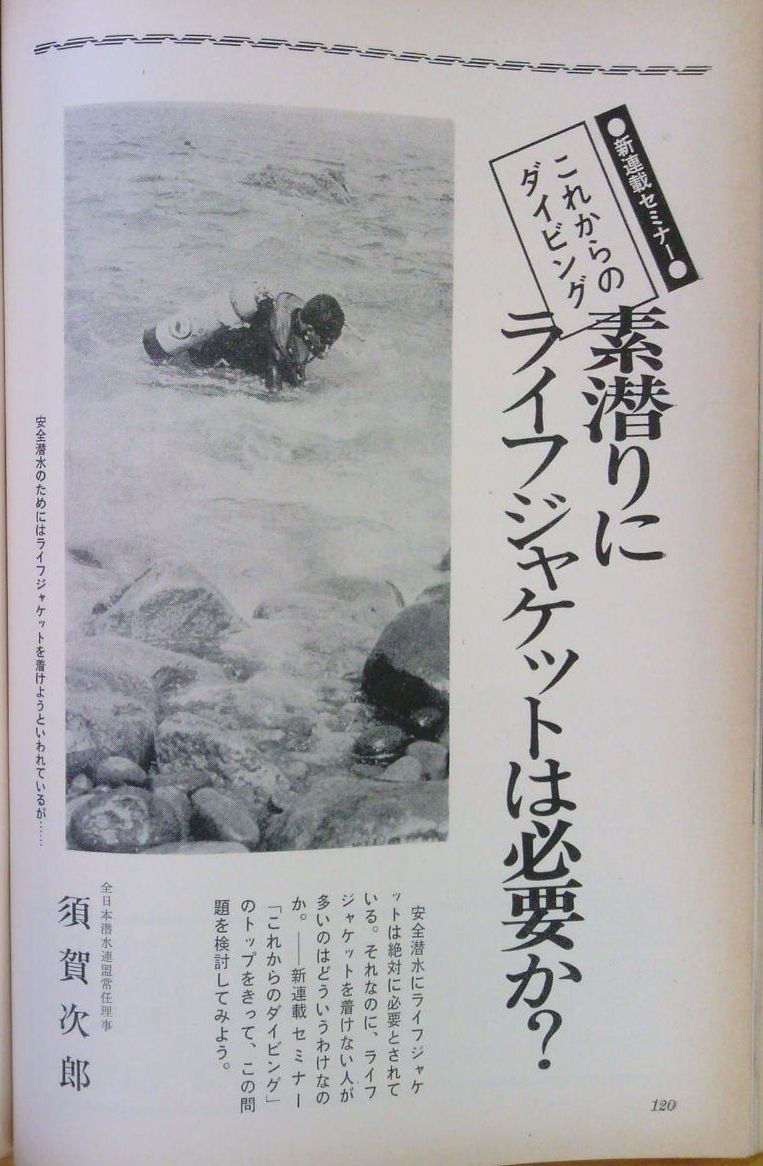

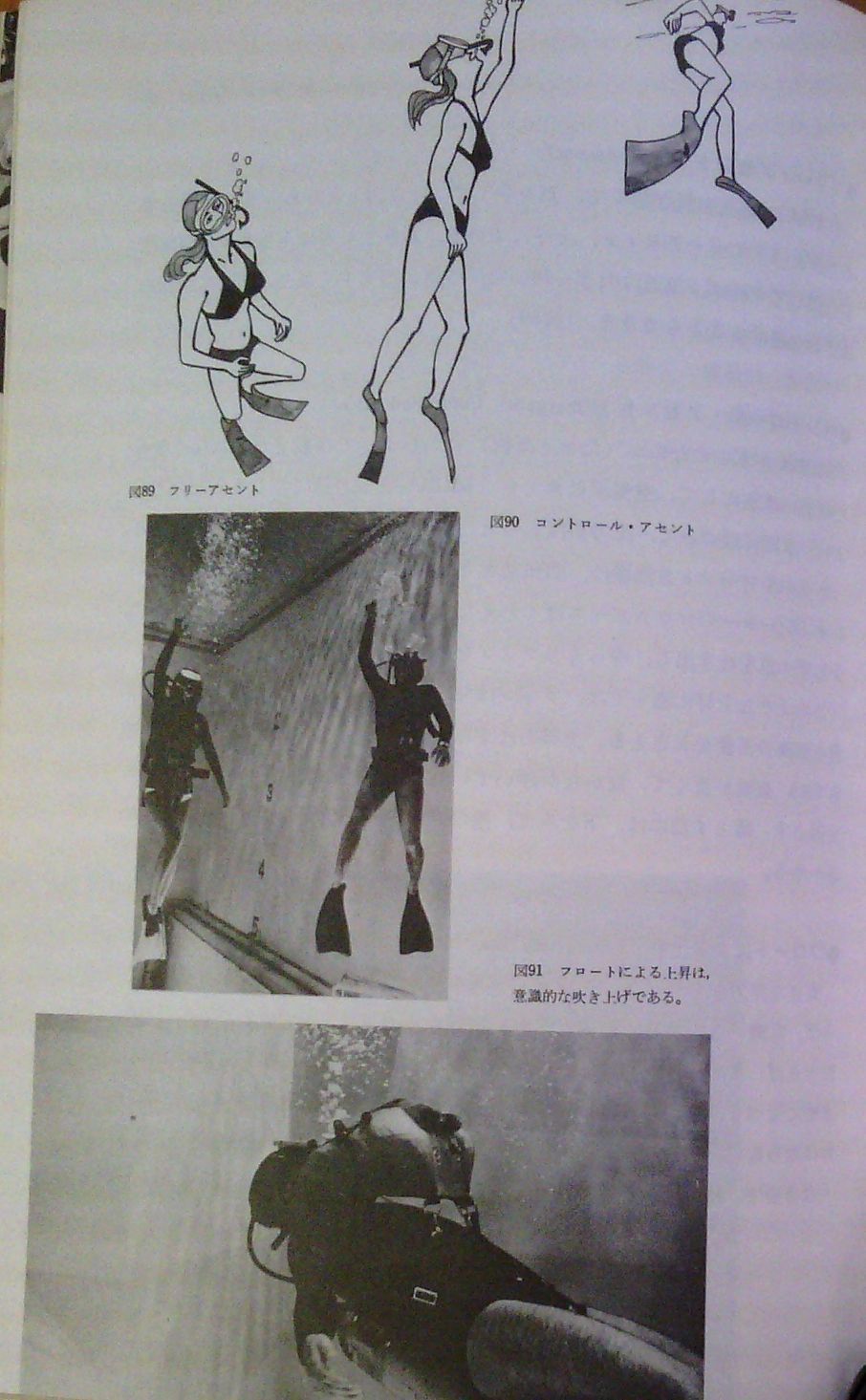

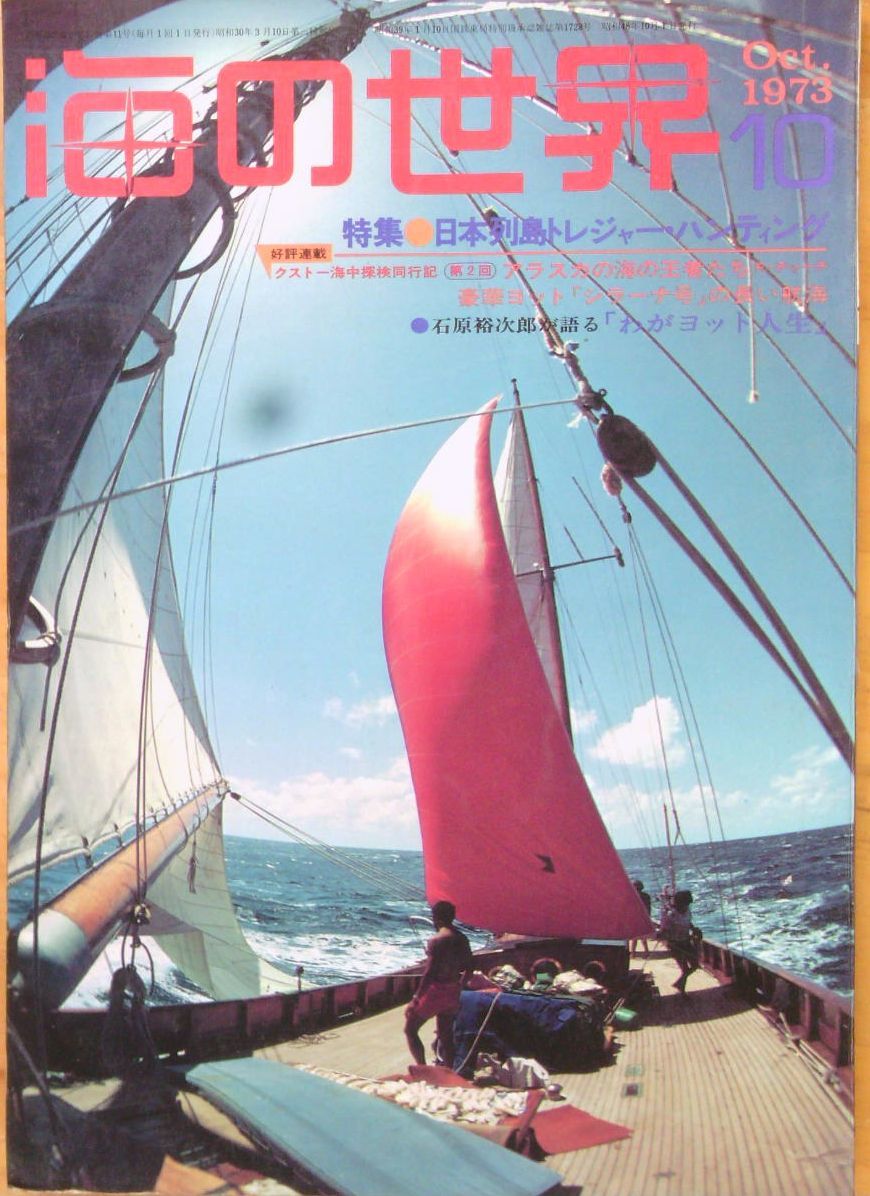

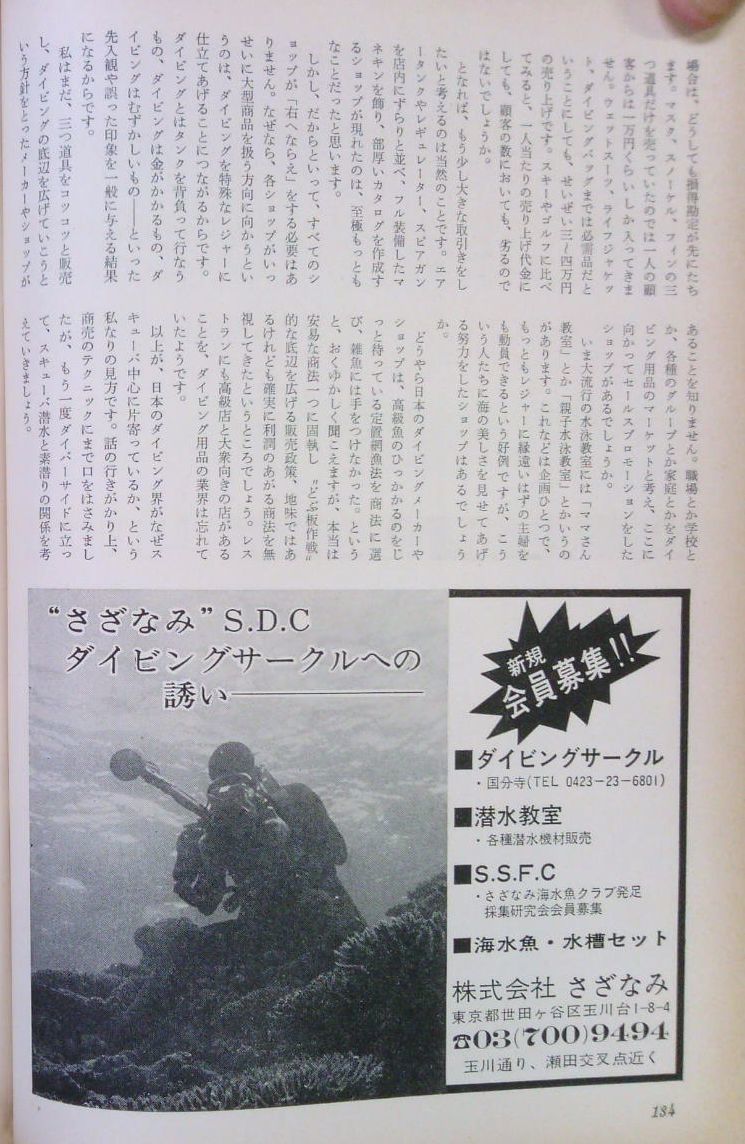

スキンダイビングでライフジャケットを着けるかどうか

それがここでのテーマである。 貼りつけた写真を読んでもらえると良いのだが。誰が着けるのに賛成か反対か、その理由も書いた。 僕のこの記事、「これからのダイビング」は、このように問題提起をして親しい、もしくは親しくはないけれど、答えてくれそうな指導者に答えをもらって、問題を整理展開しようという企画であった。

![b0075059_13181686.jpg]()

![b0075059_13185775.jpg]()

![b0075059_13191881.jpg]()

![b0075059_13193692.jpg]()

![b0075059_13195883.jpg]()

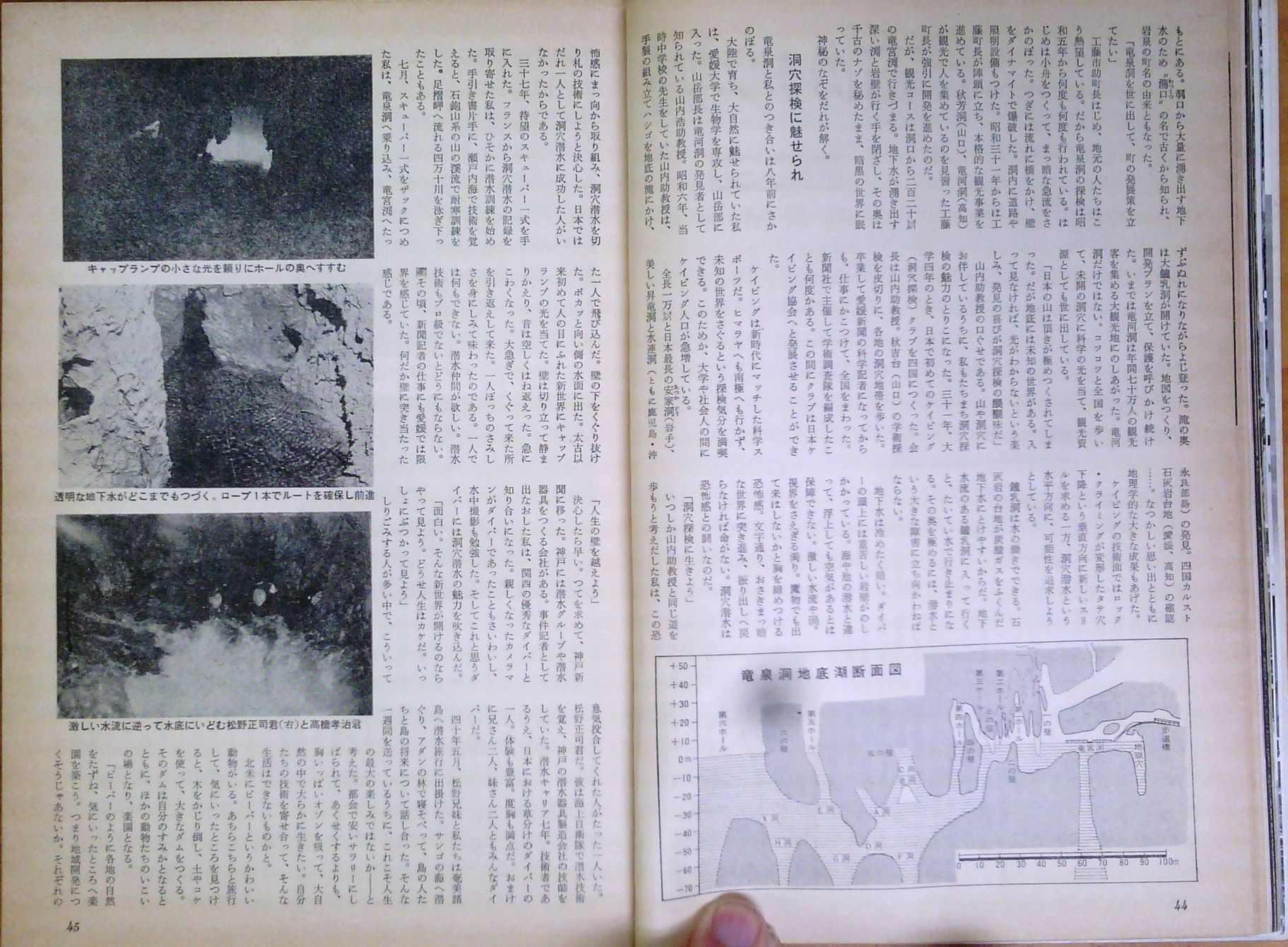

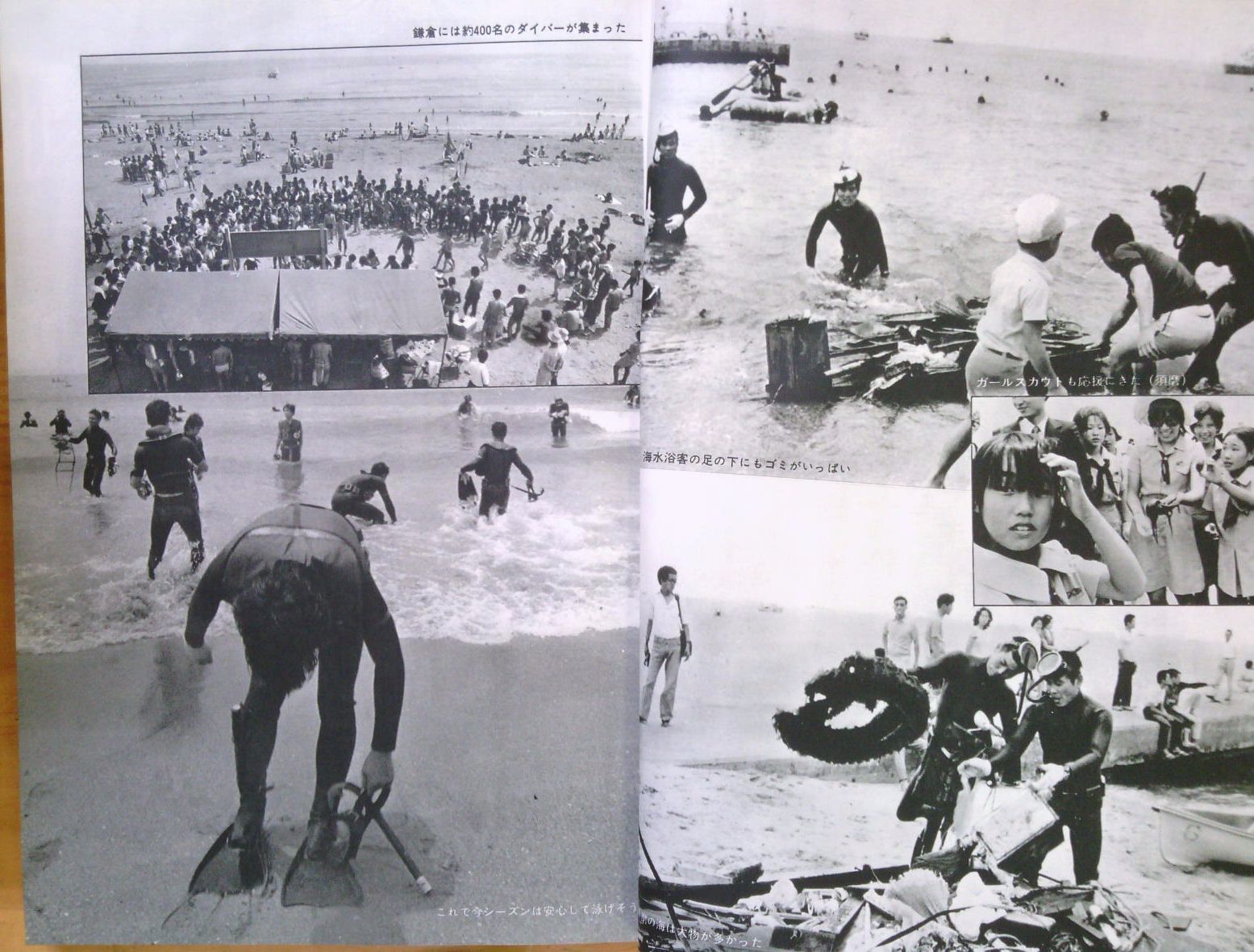

タンクを背負っていないスキンダイビングでは、ウエットスーツを着ていれば、ウエイトを落とせば、十分な浮力を得られる。ライフジャケットは何かにひっかかって、拘束の原因になる可能性がある。

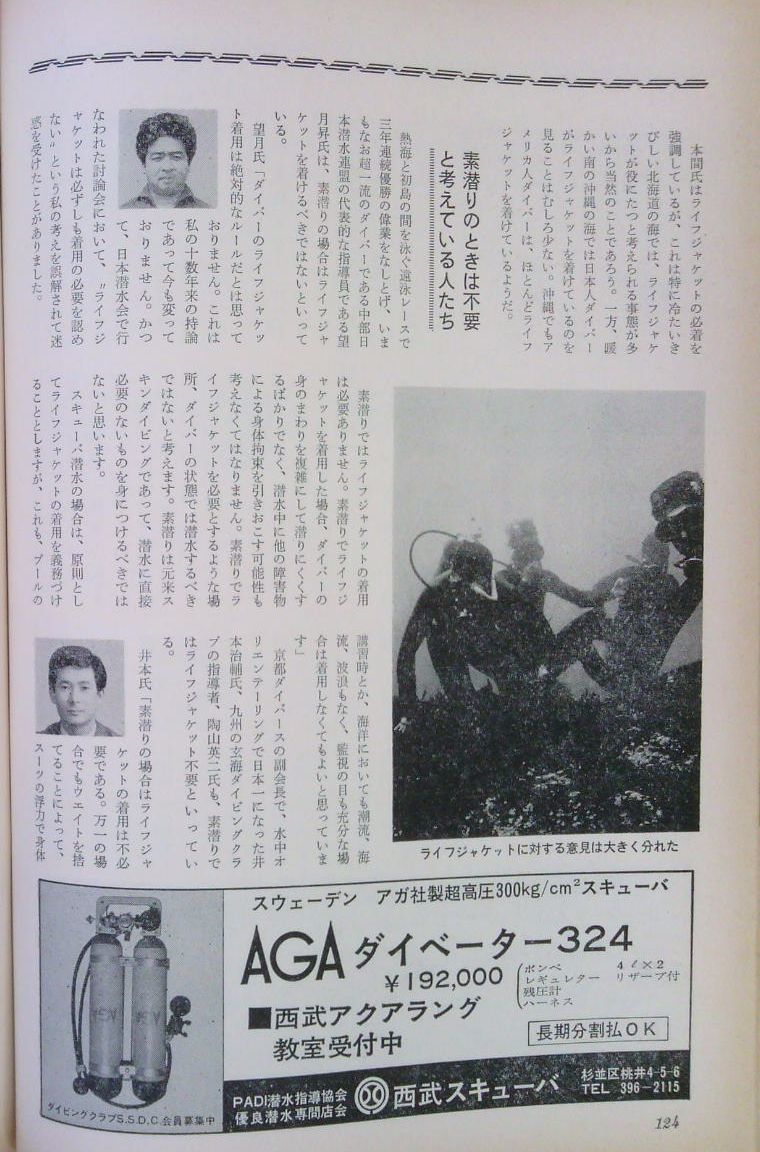

しかし、意見を聞いただいたいの人が、ライフジャケットは絶対着用という意見だ。流氷の本間さんもライフジャケット絶対だ。竜崎氏も絶対着用だ。清水の望月さんは、スクーバでは義務づけるがスキンダイビングでは、余分なもので、余分なものを身につけるのは、水の抵抗にもなるし拘束の原因にもなる。関西潜水連盟の京都のグループも着けない。

素潜りでスピアフィッシングをやっているような人は、着用しないのだ。鶴耀一郎はスキンダイビングでもスクーバでもライフジャケットを着けていない。

今、2019年のスキンダイビング、海豚倶楽部の遠足では、チューブなどの浮力体は必須で、バディシステムも必須だが、スキンダイビングではライフジャケットは着ない。海女さんもタンポという浮きを持って泳ぐがライフジャケットは着けない。それと同様に、潜る水面には何かを浮かせて置くが、ライフジャケットはつけない。

スキンダイビングを、スキンダイビングだけが目的であれば、海女さんと同じ方式がベストだろうが、1970年代は、スクーバダイビングと連結したスキンダイビングだった。空気充填がどこでもできるというわけではなく、タンクを車に積んででかけていくのだから、空気量に限りがある。午前中はスキンダイビングで、午後がスクーバとか、またはその逆、午後はスキンダイビングとか、スキンとスクーバが連接していたので、タイヤチューブなどをもって入るダイバーは少数派だった。なので、ここでの議論も、浮力ベースの良否などは入ってこない。 フリーダイビングは、もちろんライフジャケットは着けない。船からラインを下ろしてもぐるのだが、浮いてくる時に浮きをくらませて浮いてきても良い、ノーリミッツ、何でもあり、という種目もある。。スノーケリングは、ライフジャケット浮力体で浮いているから、着けている。スノーケリングは、そもそも潜ってはいけない。浮いているのだ。 スクーバはBC.を着けるから、また別の議論になる。

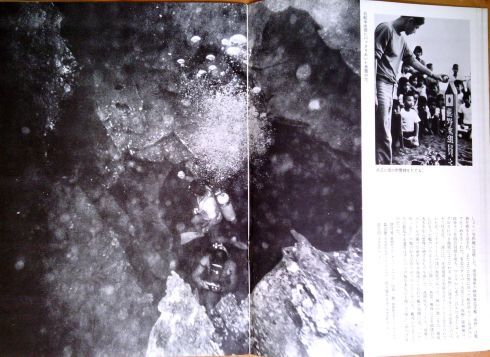

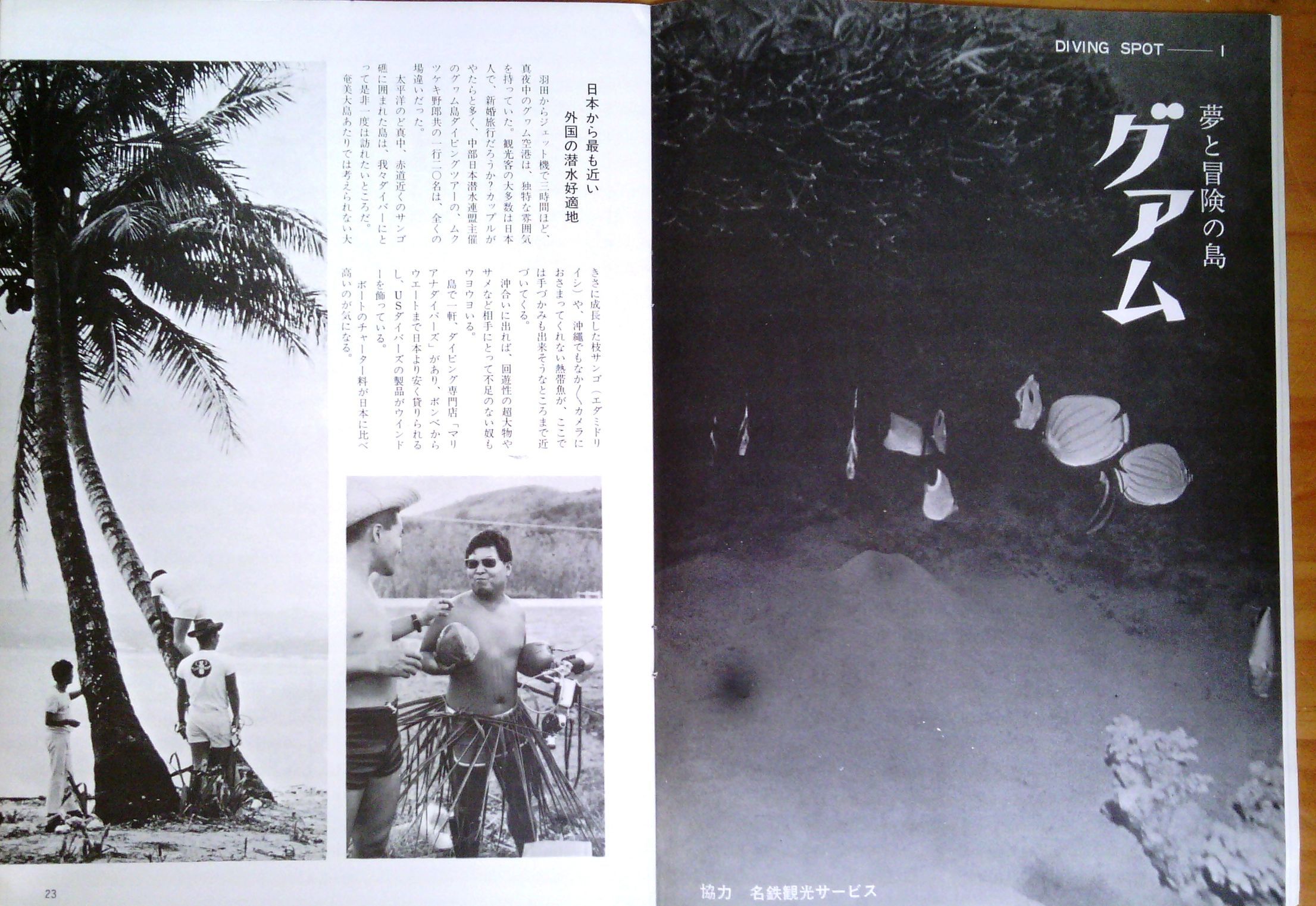

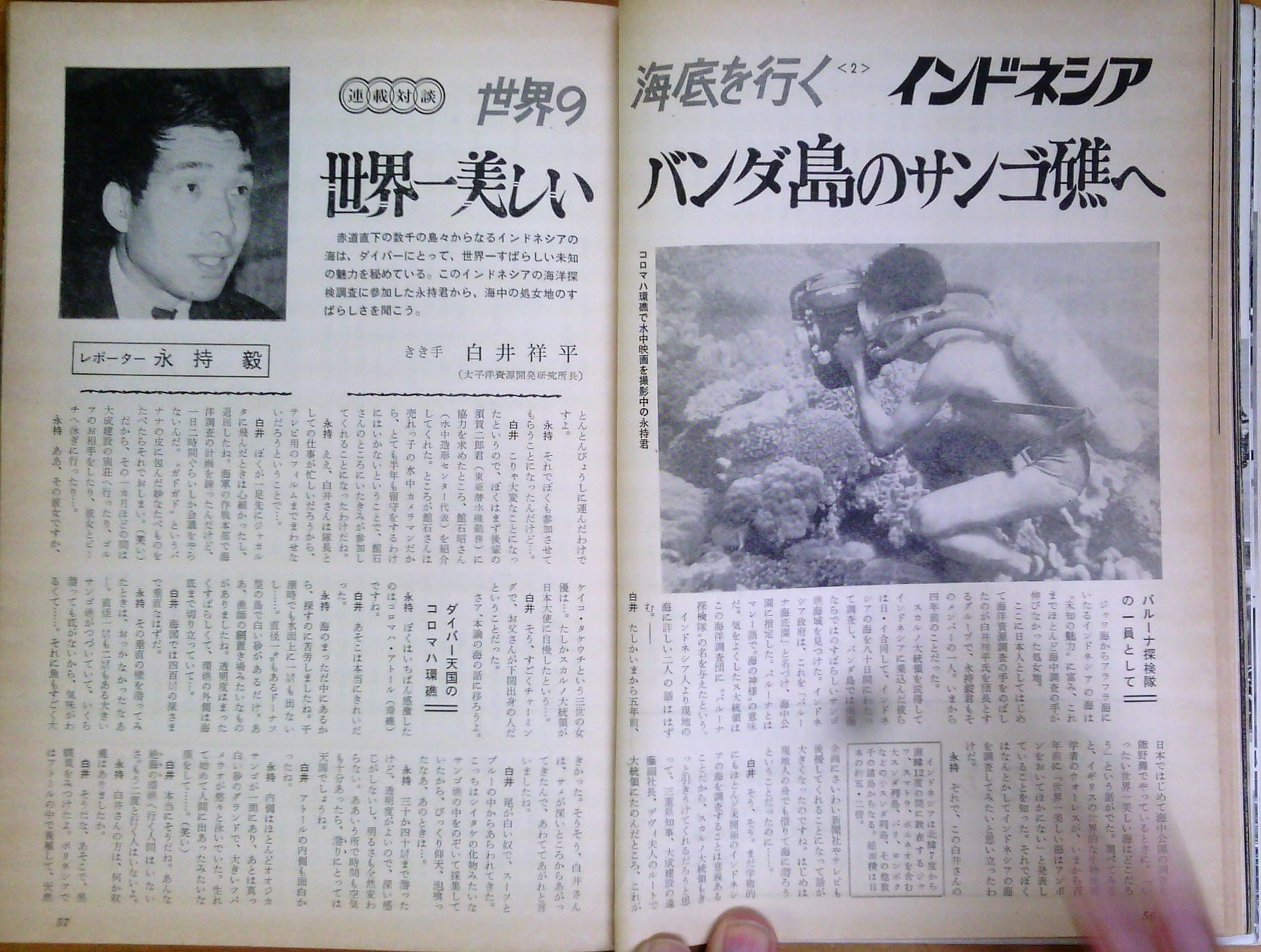

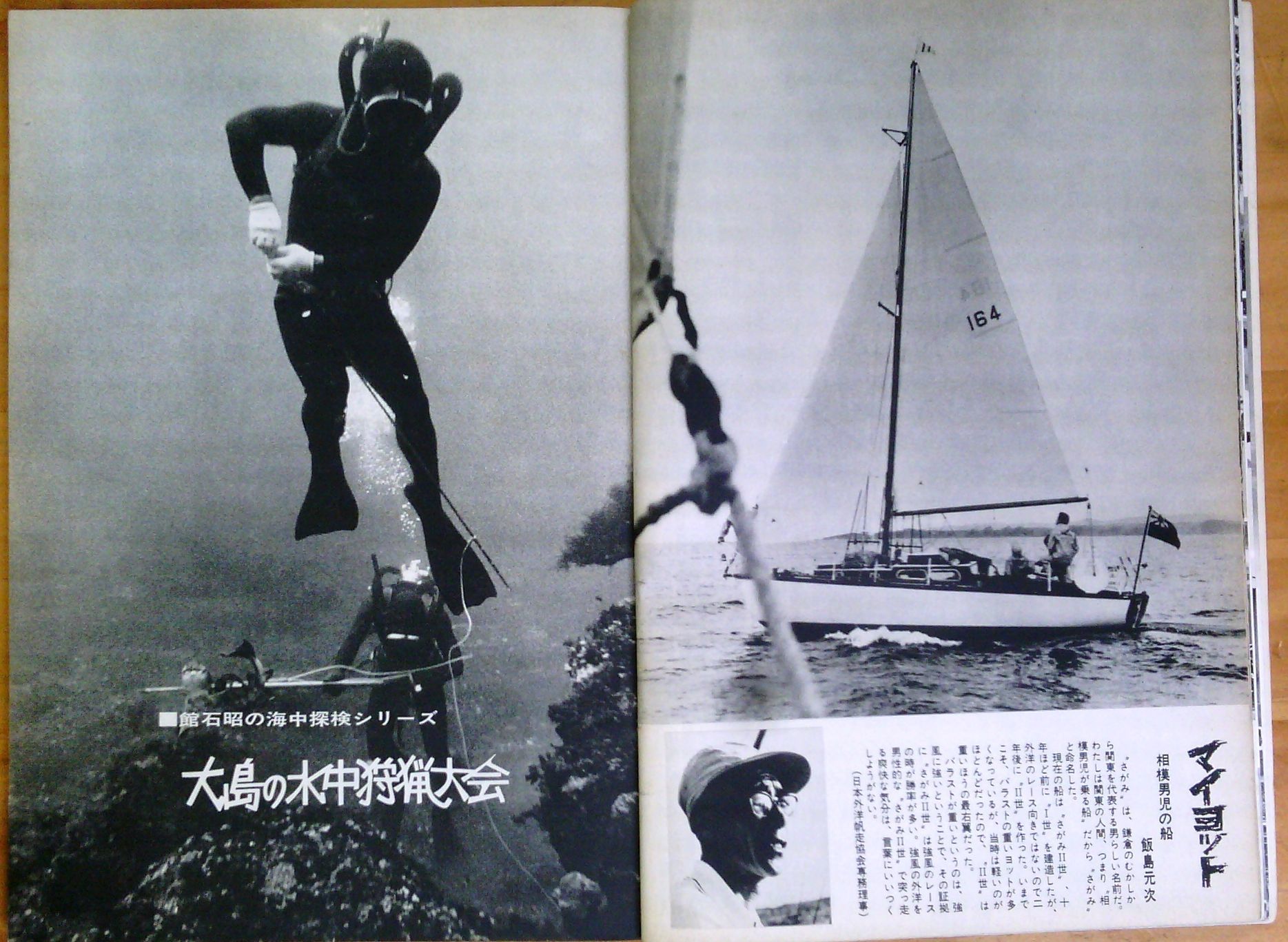

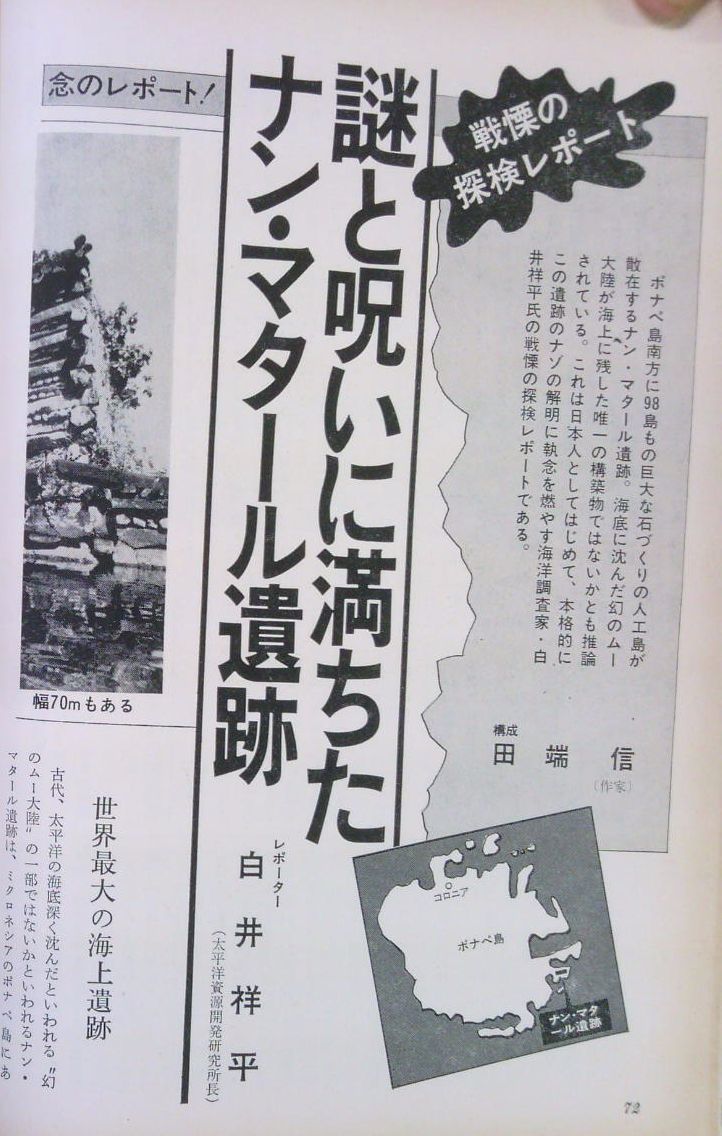

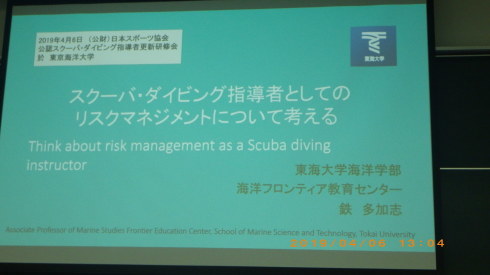

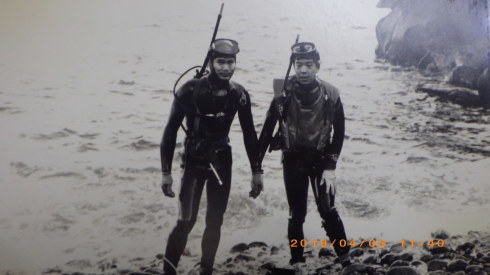

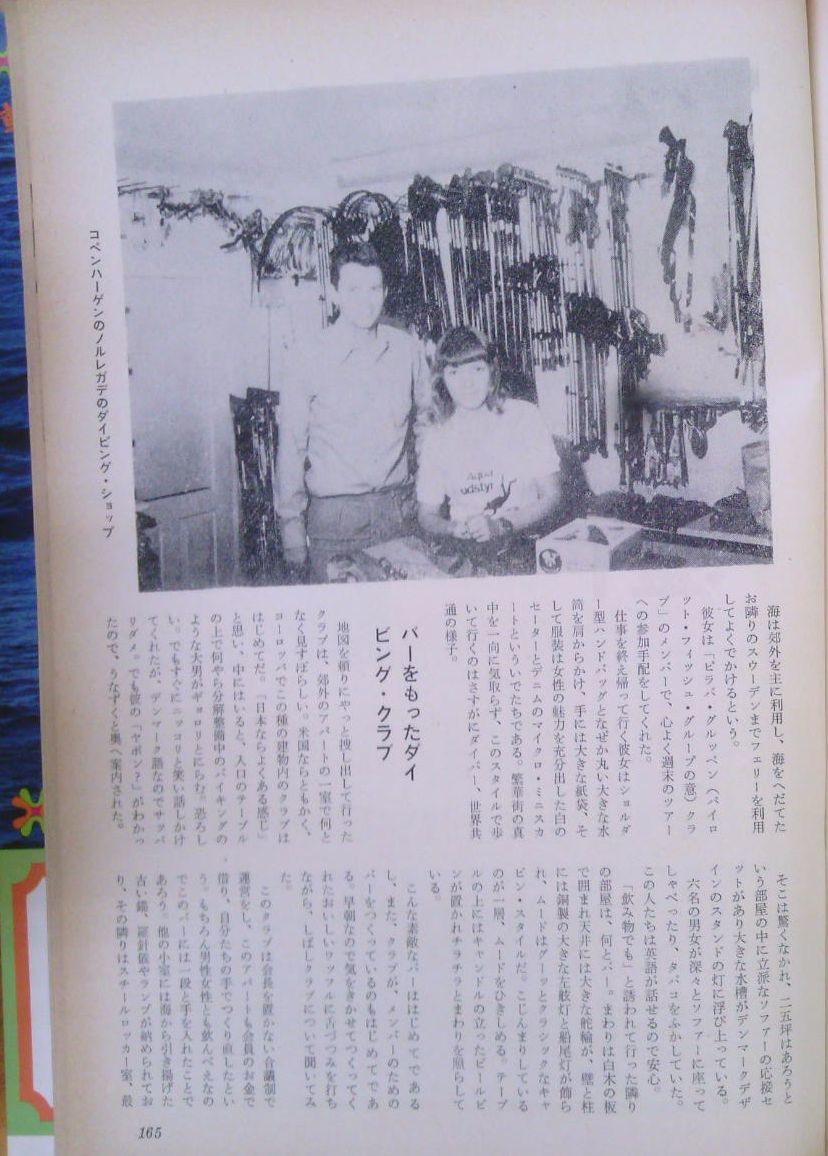

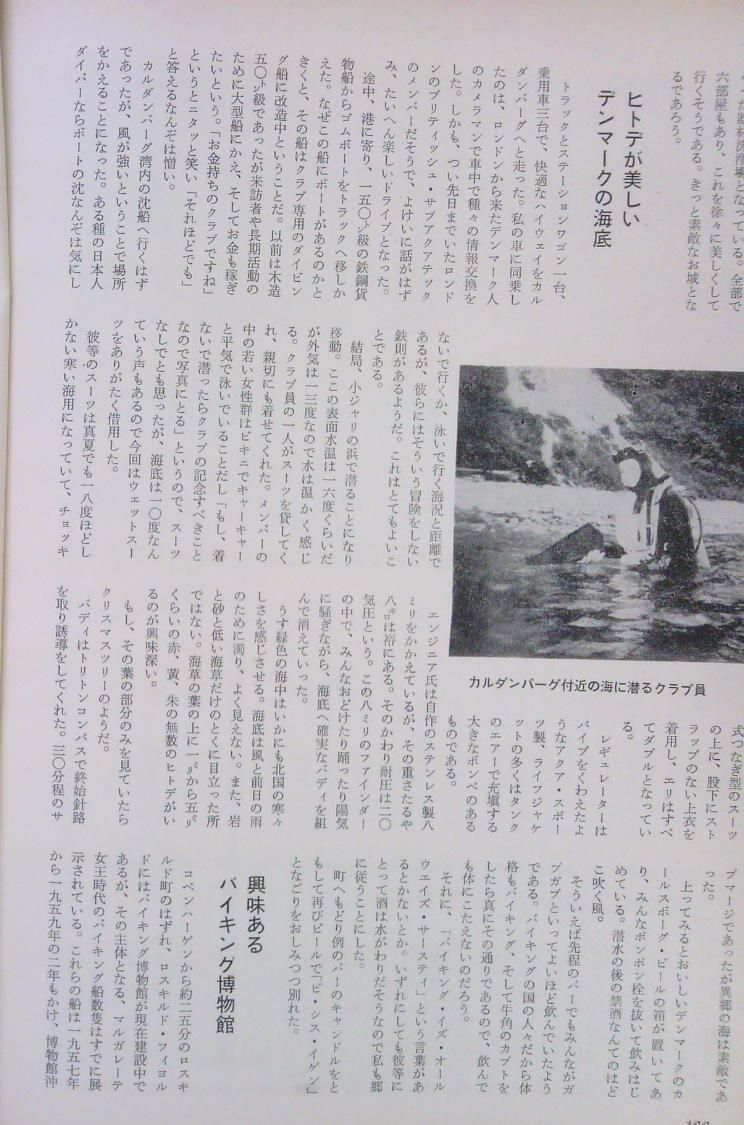

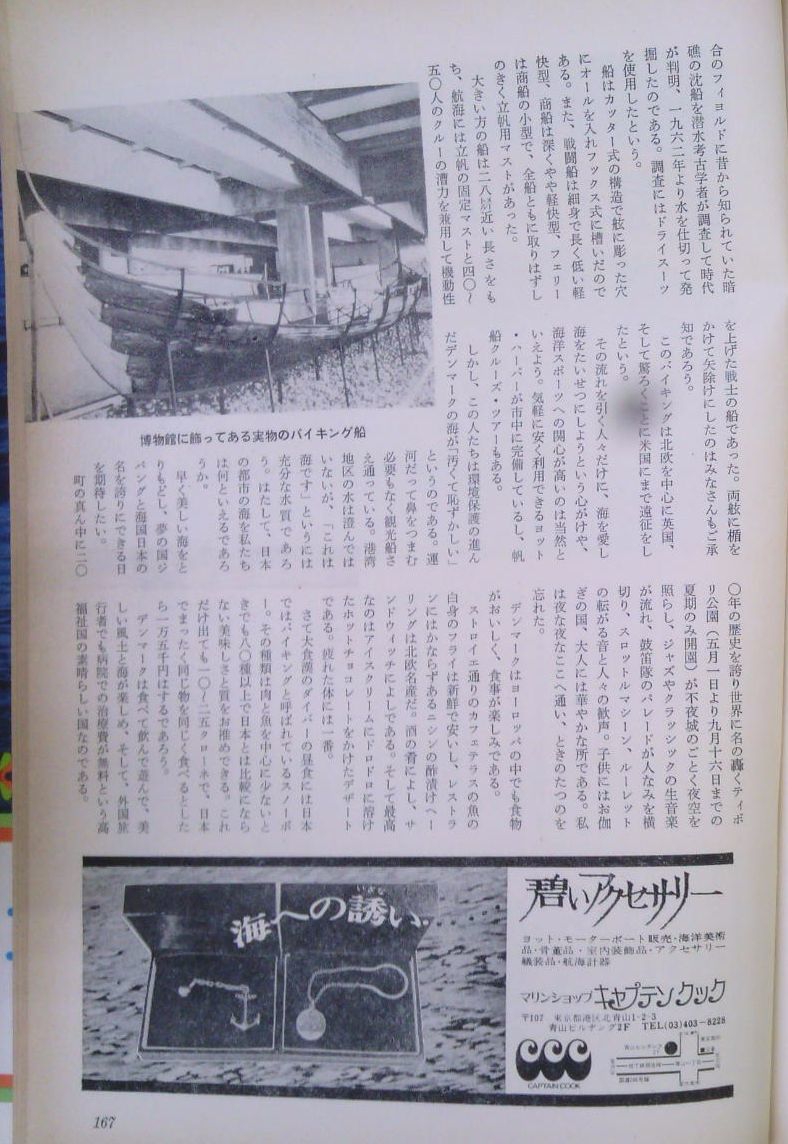

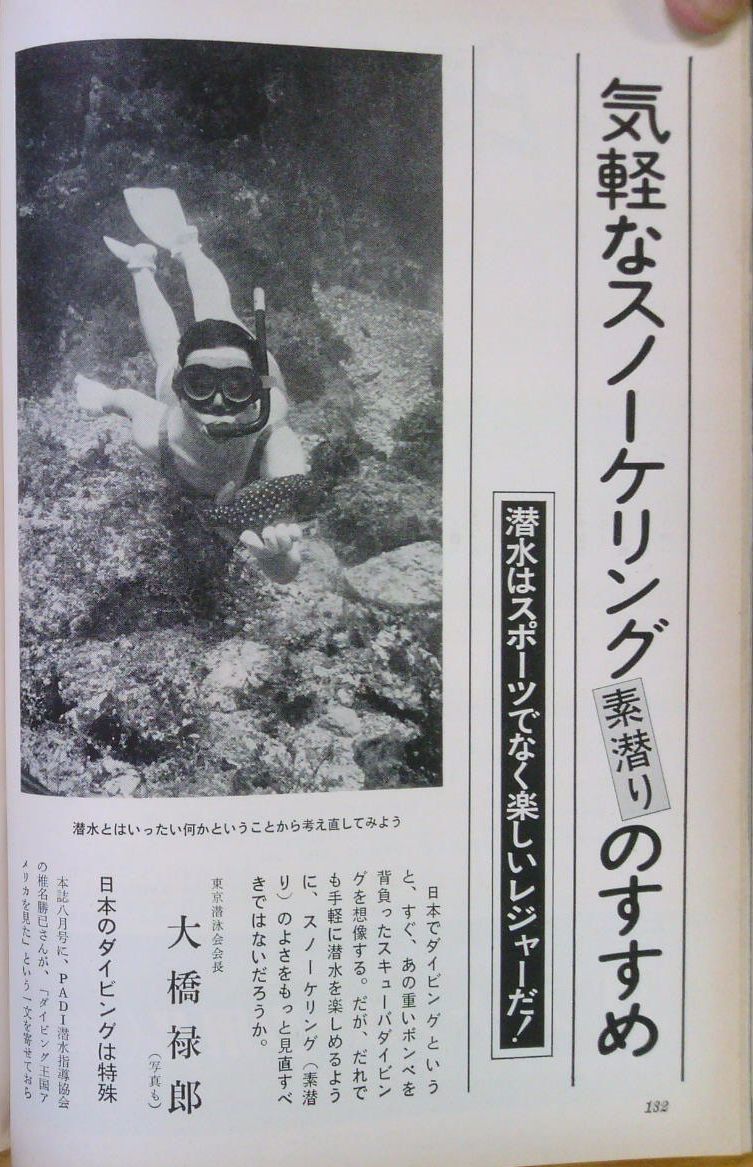

兼高かおるの縁者である学習院の野田充彦(日本潜水会)が「バイキングの海に潜る」 デンマークの潜水事情でおもしろい。5月にデンマークのダイバー、竹川さんがおいでになるので、73年のデンマークと今のデンマークのことを聞いてみよう。73年にすでに豪華なバーのようなお酒のみのダイビングクラブだというから、あまり変わっていないかもしれない。

![b0075059_13225891.jpg]()

野田と鶴耀一郎 野田君はライフジャケットを着けている。鶴はつけていない。

![b0075059_13473551.jpg]()

![b0075059_13475018.jpg]()

![b0075059_13480885.jpg]()

![b0075059_13482190.jpg]()

1973年10月

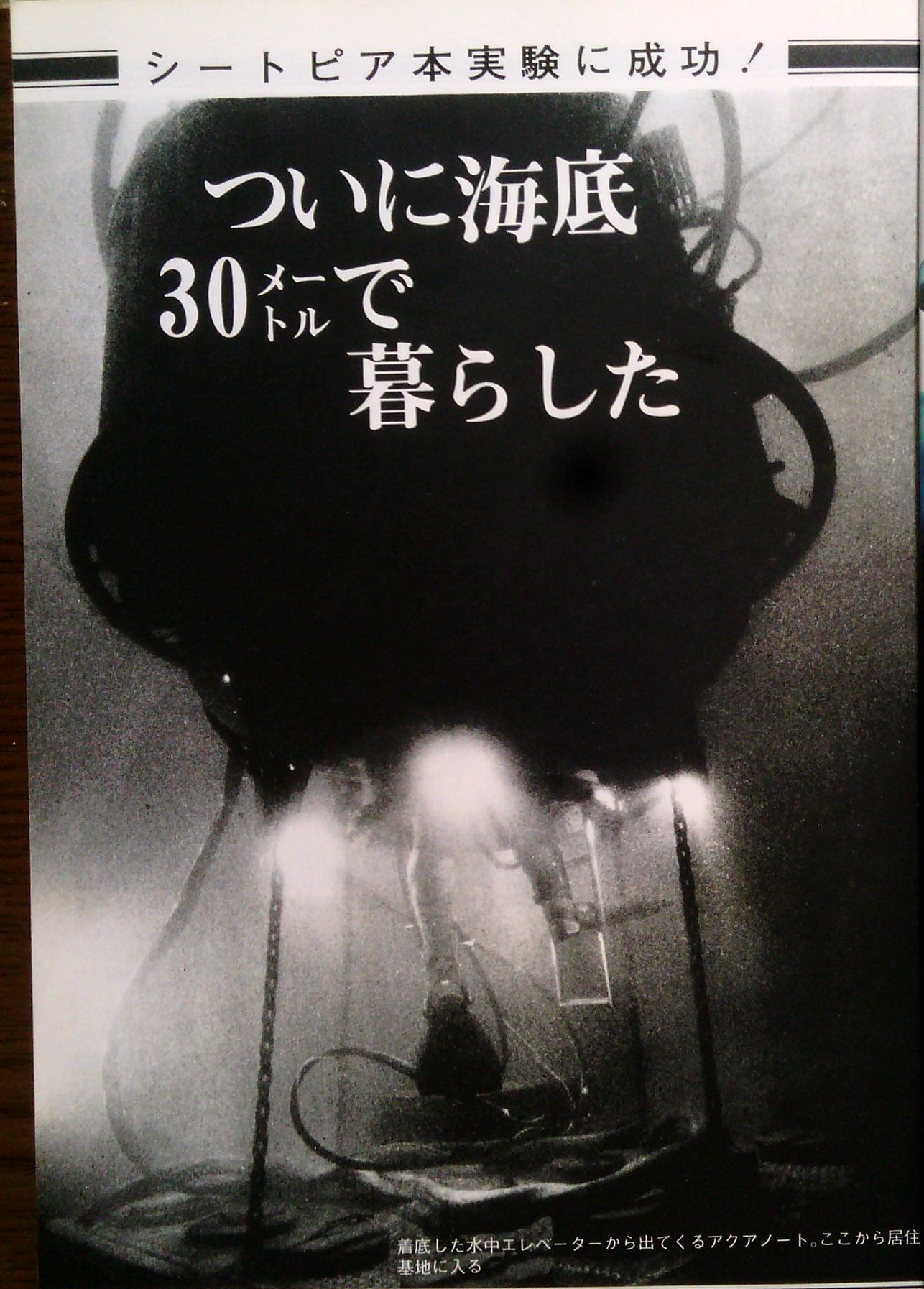

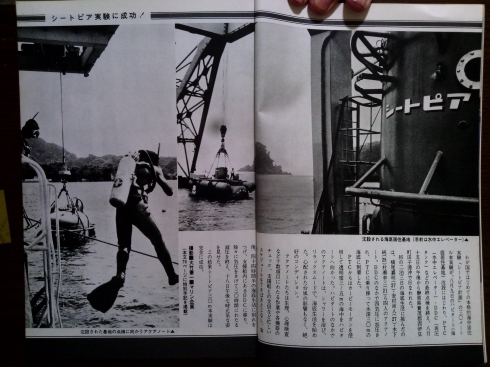

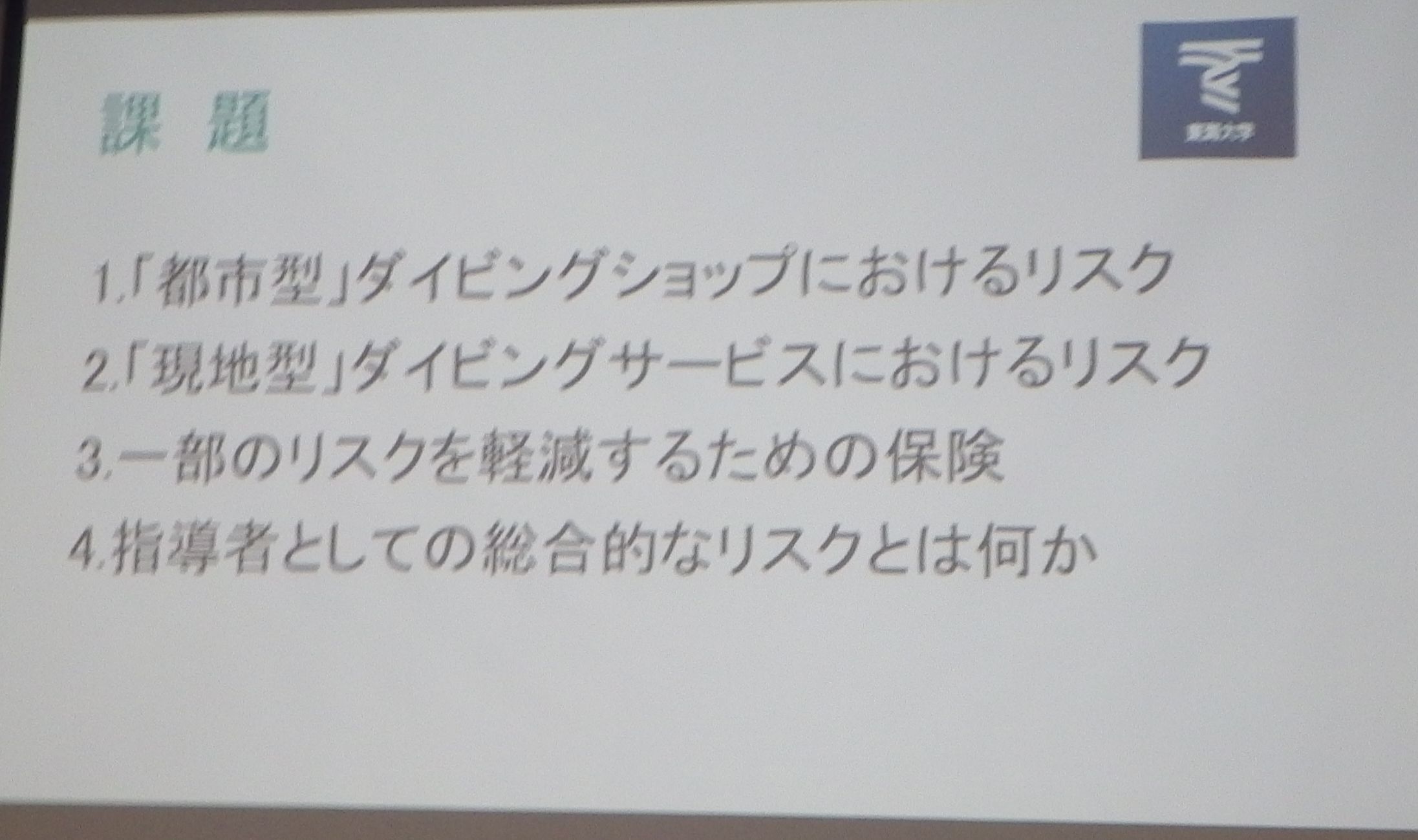

![b0075059_13293011.jpg]()

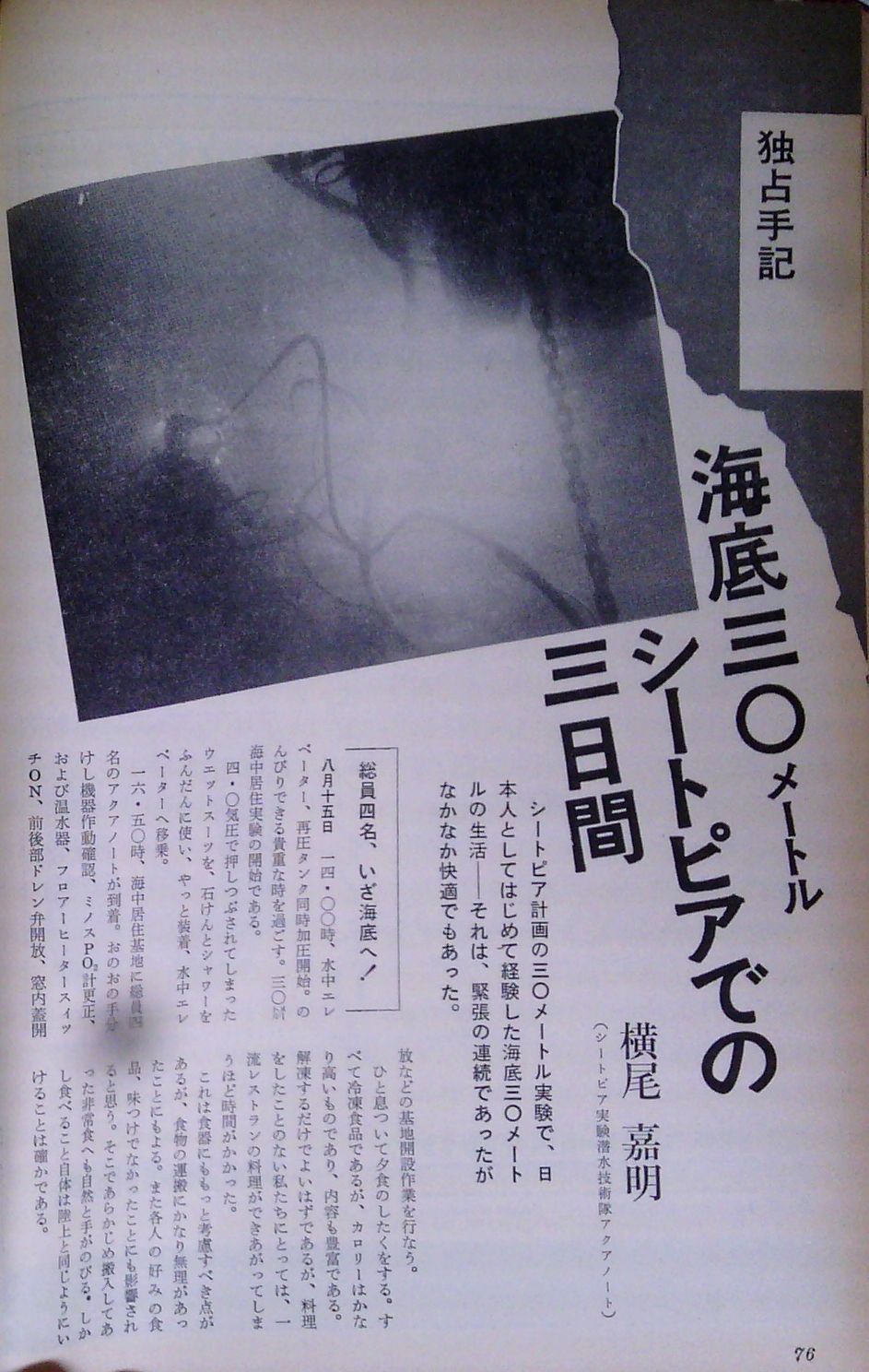

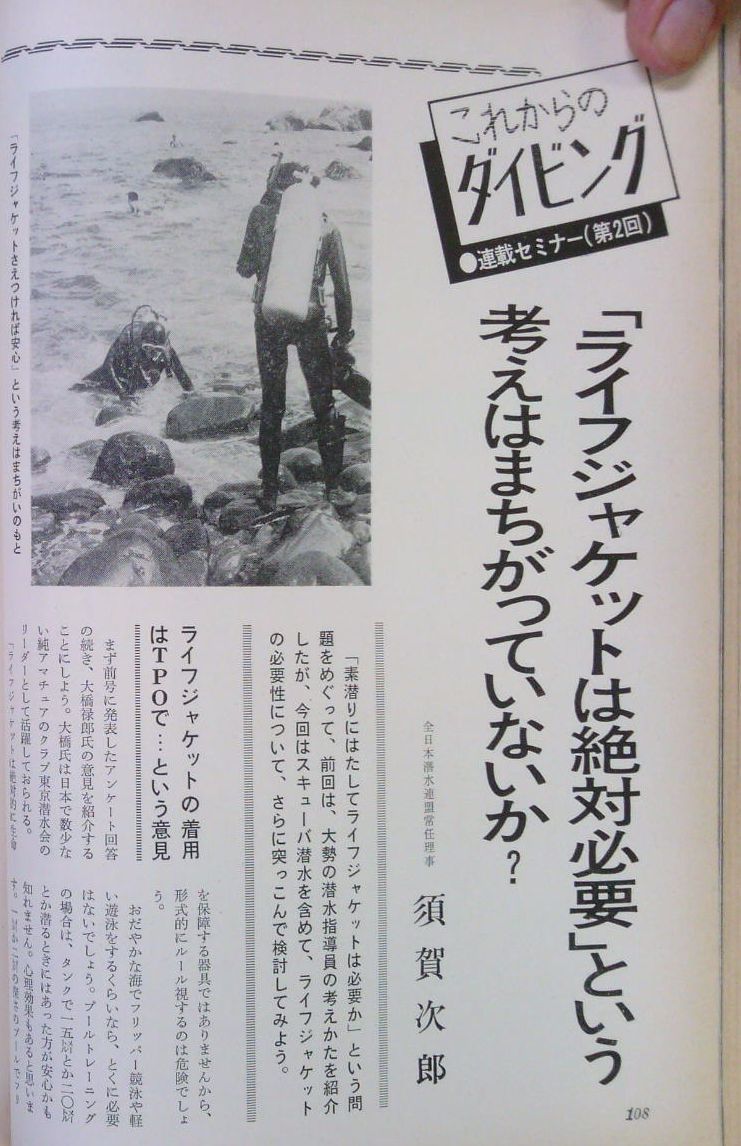

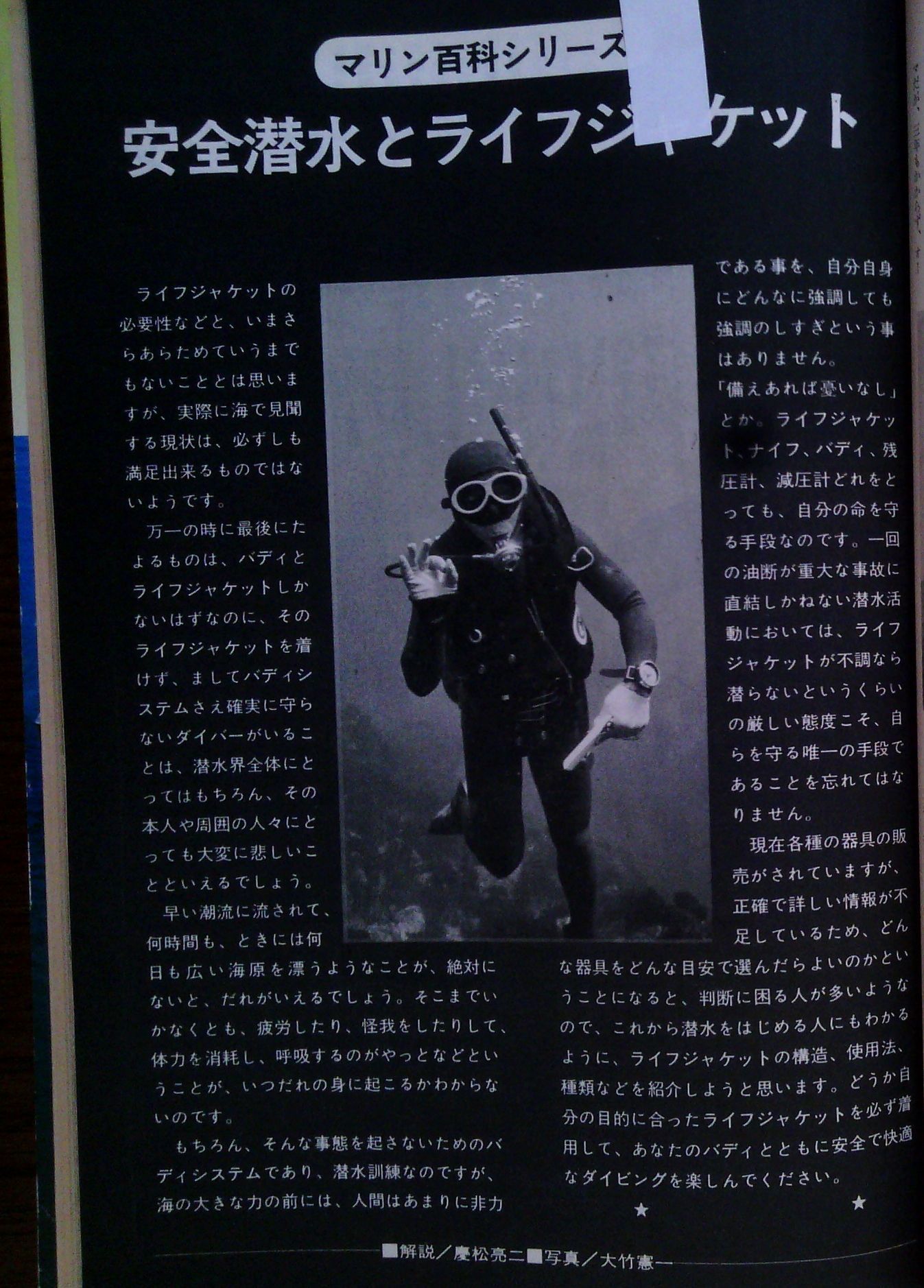

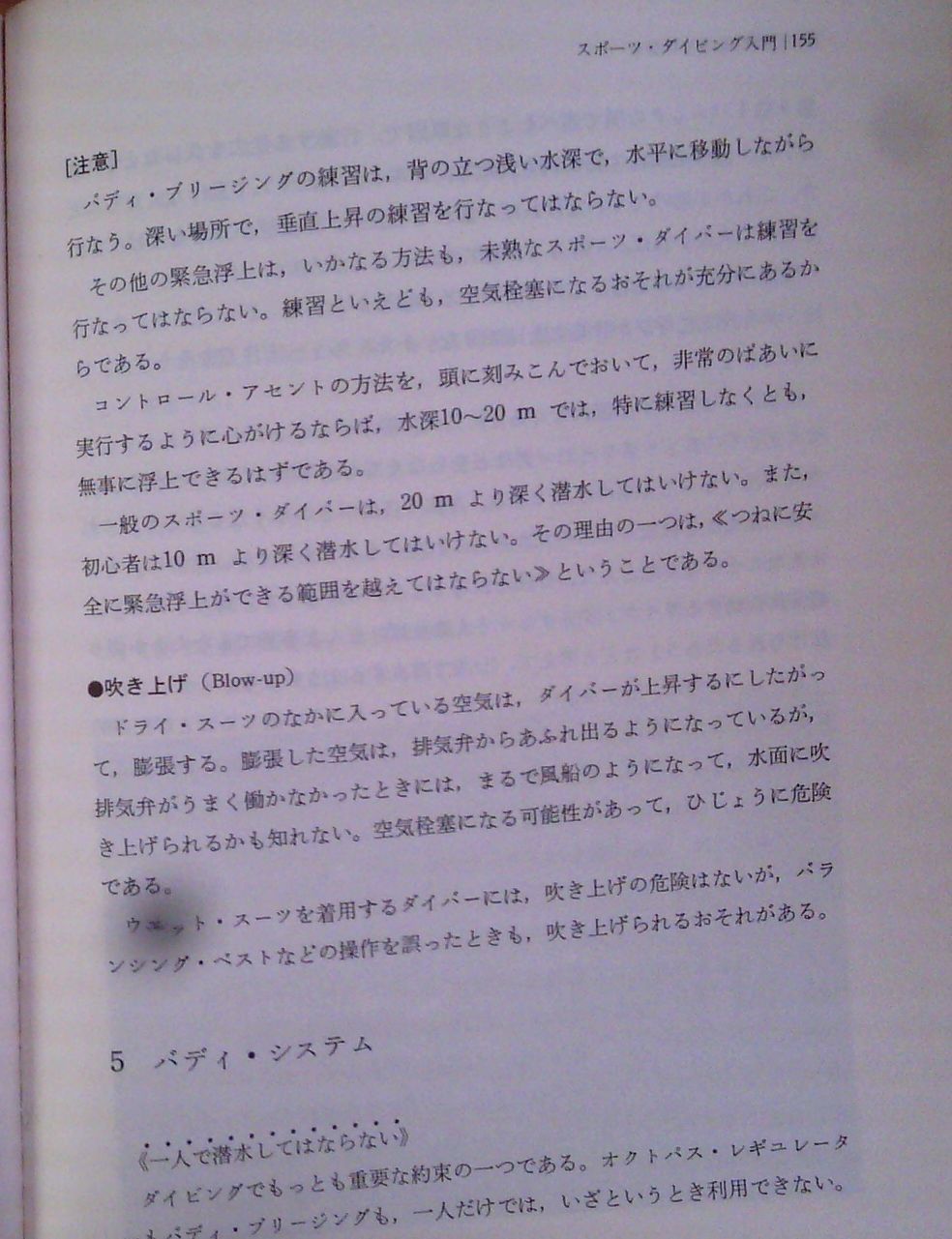

これからのダイビング、「ライフジャケットは絶対必要」という考えは間違っていないか? 須賀次郎

![b0075059_13305634.jpg]()

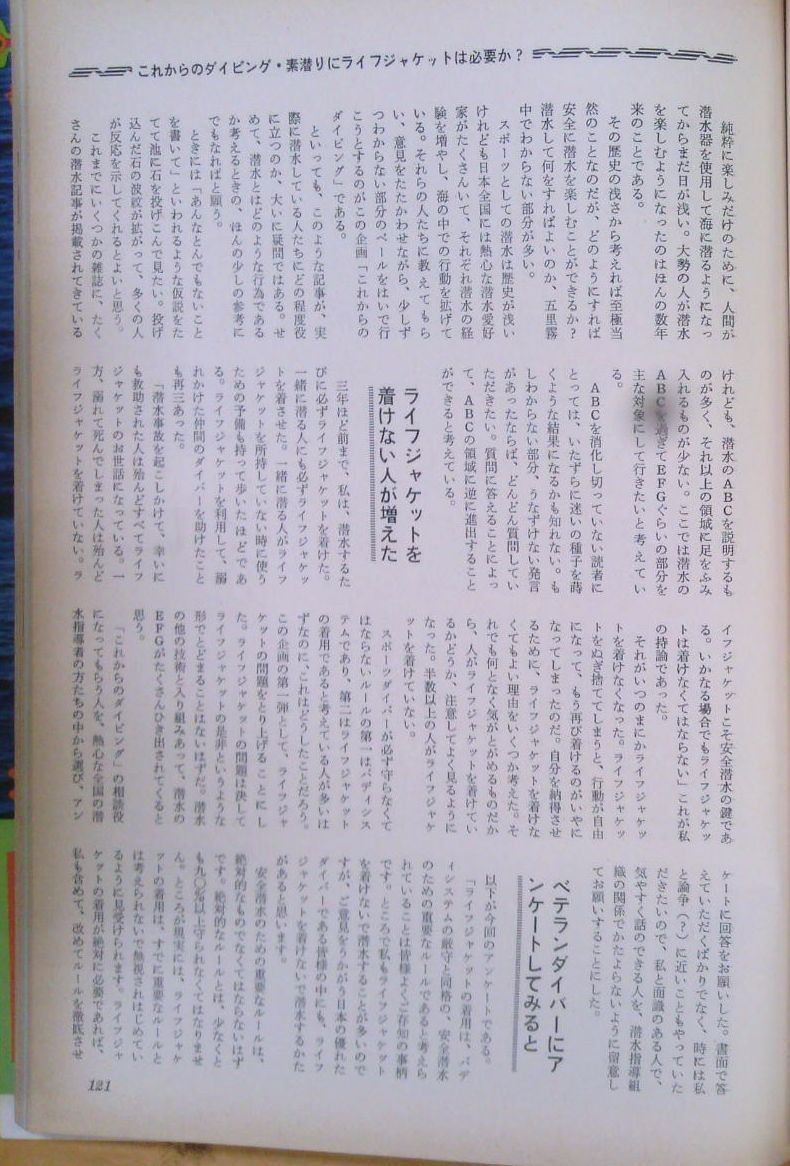

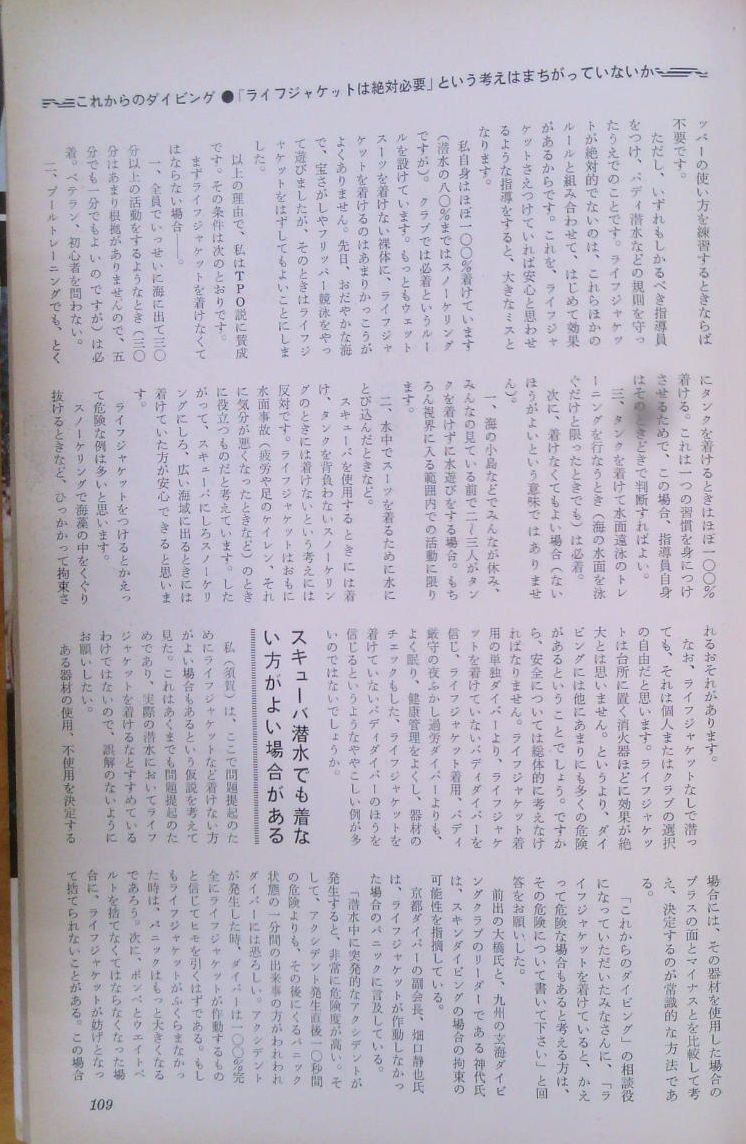

先にスキンダイビングとライフジャケットの関連を書いたが、今度はスクーバでも着ない方がいい場合がある?という話題。

![b0075059_13312981.jpg]()

![b0075059_13314848.jpg]()

![b0075059_13325383.jpg]()

![b0075059_13330857.jpg]()

![b0075059_13332729.jpg]()

1967年の日本潜水会発足の時の写真を見ると、ライフジャケットを着けている者と、着けない者、ほぼ50・50だ。上の方、鶴と野田君も、野田だけが付けている。 現在BC.を使わないレクリェーションダイバーは、皆無だろうが、まだ、今のようなBC.は出てきていない。ライフジャケットの一つとして、スクーバプロの胸掛け式が紹介されている。

今はBC.を着けないレクリェーションダイバーは皆無であるし、テクニカルダイビングでもこれはもう必須だから、BC.不要の議論など考えられないが、このあと、BC.が出てきても、1970年代後半には、BC.が是か非かという議論になる。その前哨戦ののようなものだ。

BC.はBC.の問題として、ここでは、スクーバダイビングでもライフジャケットも、TPOで着けなくても良い場面もあるのではないか?という問いだ。 大橋禄郎さん、マリンダイビング誌や、海の世界に連載に近い原稿を書いておられ、たしか本職は栄養関係の学校をやられていた方で、次の項で大橋さんの原稿が出てくる。そのときにまた大橋さんのことは書くが、大橋さんはライフジャケットはTPOでも良いという意見だ。

ライフジャケットを着けていた場合、当時のライフジャケットは、細い吹き込み管から息を吹き込むか、炭酸ガスボンベの封を切って、膨らませるかだが、おぼれかけたら、息を吹き込むことなどできない、炭酸ガスカートリッジが作動しなかったら、命取りになる。そのライフジャケットがじゃまになってタンク、ウエイトが捨てられなくなる場合がある。

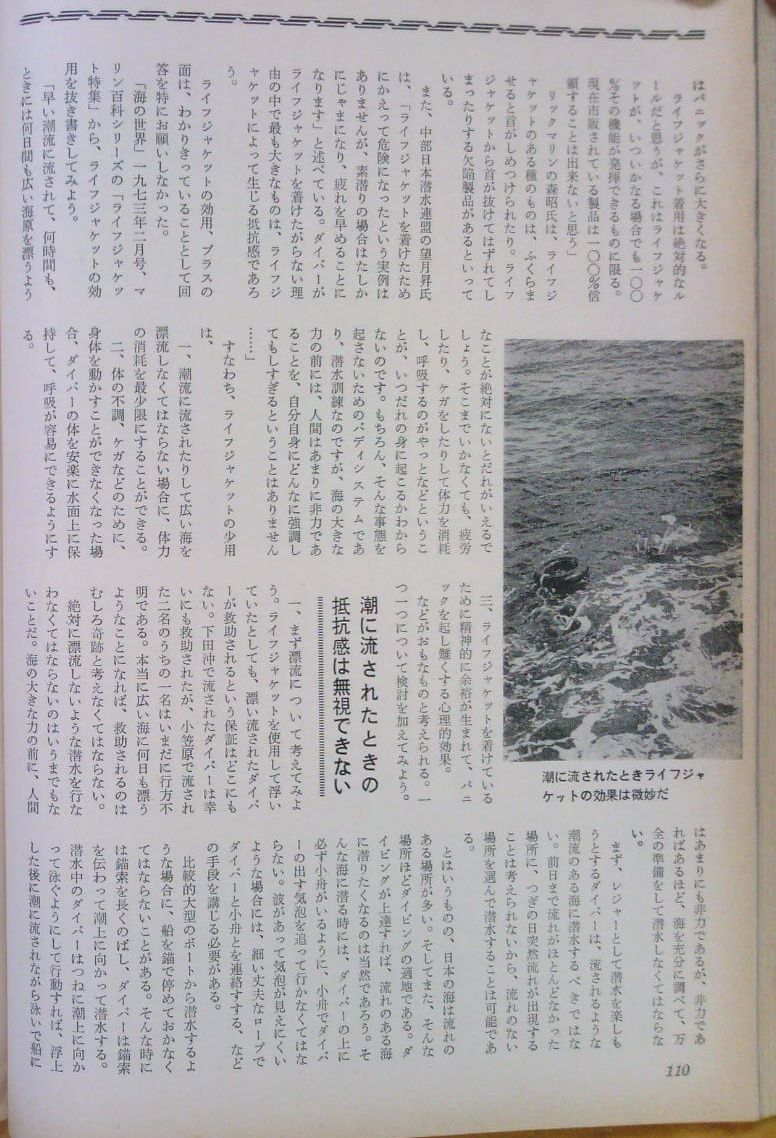

ここでもう一度、1973ー1 73年2月号のライフジャケット特集を見てみよう。

https://jsuga.exblog.jp/iv/detail/?s=29338389&i=201903%2F30%2F59%2Fb0075059_15111474.jpg

クレッシイのイタリア人で、NAUIの講師の一人であった、パオロ・クレオソラ、たしかイタリア人、が、神子元で流されて、ライフジャケットで助かった例を書いている。身体が動けなくなったり、流されたりしたときにはライフジャケットが命の綱になるという意見である。重ねて言うが、これはBC.が普及している現在のことではない。BC.がまだ、生まれかけのじだいである。73年2月号のライフジャケット特集では、スクーバプロのBC.が一つだけ取り上げられている。

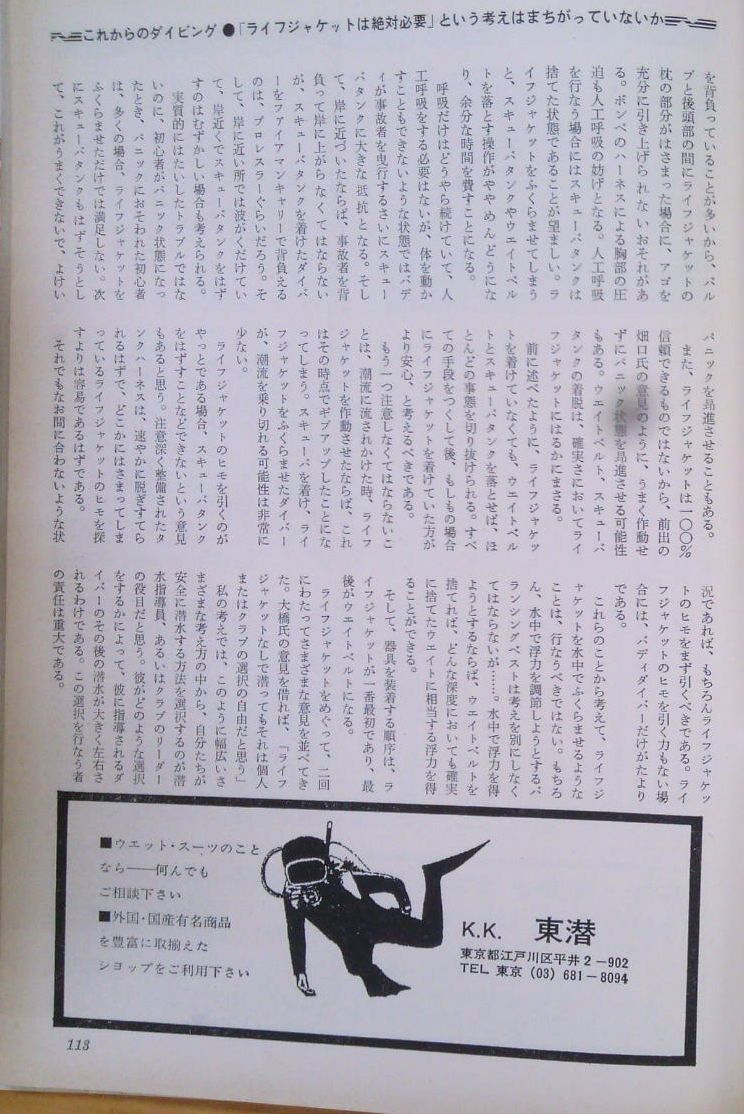

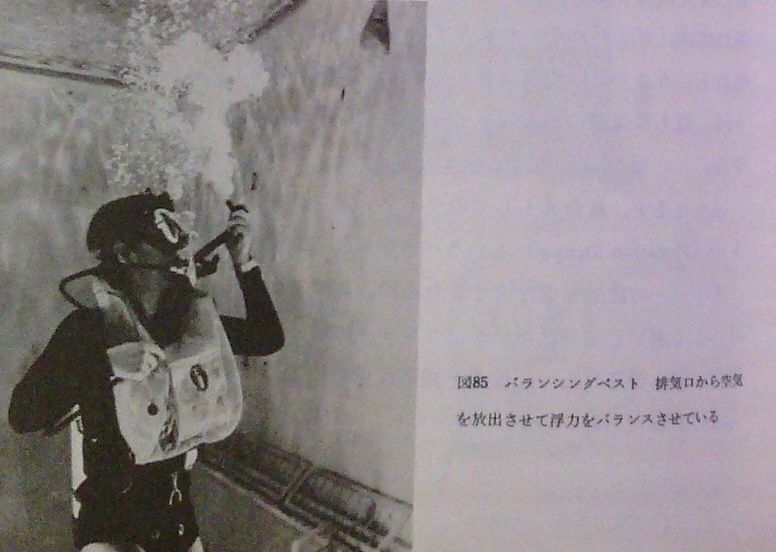

フェンジイのライフジャケットは日本でそれほど売られていなかったので、この海の世界の特集では取り上げられていない。 ところで、ライフジャケットで流されたとしても、当時の状況では、助けてもらえる保証はどこにもない。ライフジャケットが抵抗になって、潮をさかのぼれずに流されてしまうことも考えられる。つまり、ライフジャケットがあるために流されてしまった。これもライフジャケット不要論のひとつである。 いま、73年の1 「安全潜水とライフジャケット」のところを参照、読んでいるが、その説明部分を書いている慶松さん(今、親しくさせていただいている)は、ライフジャケット必着であり、水中で炭酸ガスカートリッジを切って膨張させるテクニックについて、解説している。炭酸ガスで気嚢を膨張させても深い水深では浮力は少ないが、水面近くなると十分な浮力になり浮くことができるという記述がある。減圧症についての考え方が、現在2000年以降と当時では全く違うが、それにしても、減圧症と溺死とどちらを選ぶかという選択枝はあるだろう。空気塞栓にさえならなければ急浮上も許容された時代だから、当時は水中作動もありだったのだ。

水中で炭酸ガス膨張式のライフジャケットを作動させれば、深い水深ではそれほどの浮力は得られないが、浮上するにつれて、ライフジャケットは膨れ上がり、最終的には水面に飛び上がることになる。

安全停止して、安全停止の3mから水面までは、とくに浮上速度を緩くする。3mから水面まで、1分を経過させるという現代の減圧理論では、自殺行為に見えるだろう。しかし、エア切れはスクーバの宿命で、水深30mでエアが無くなった。そのままとどまれば、確実に溺死、すなわち死である。水面に飛び上がっての減圧症は、死ではない。うまく飛び上がれば、減圧症にだってならないかもしれない。空気塞栓だけが要注意だ。

フェンジイなどは、別の小さなボンベを持っているのだから、エア切れの対策にもなる。膨らませて気嚢の中の空気を吸える。しかし、急浮上しながら、空気を吸ったり排出したりしなければならないのだから、よほど熟練しないと危ない。その練習中の事故も十分に考えられる。 現在では、もちろんエアシエア、昔ならばバディブリージングがある。しかし、バディがそばにいなければ、そばにいたとしても、バディの空気だって、二人が呼吸して水面までは持たないかもしれない。つまり、バディを犠牲にするかもしれないのだ。

しかし、そんなことを日常にやっていたのでは、命がいくつあってもたりないだろう。僕の書いた「アクアラング潜水」では、特別の訓練をした人でなければ、ライフジャケットを水中で作動させてはいけない、と書いた。しかし、その特別訓練の時に事故を起こすことも十分に考えられる。

バディブリージング、フリーアセント訓練中の事故もいくつかほうこくされている。 今でもだが、作業ダイバーは高気圧作業安全衛生規則でライフジャケット着用が義務づけられている。

このことについて、この73年の海の世界では、ライフジャケットを着けていない事故は、労災保険がもらえない、などと書いている。

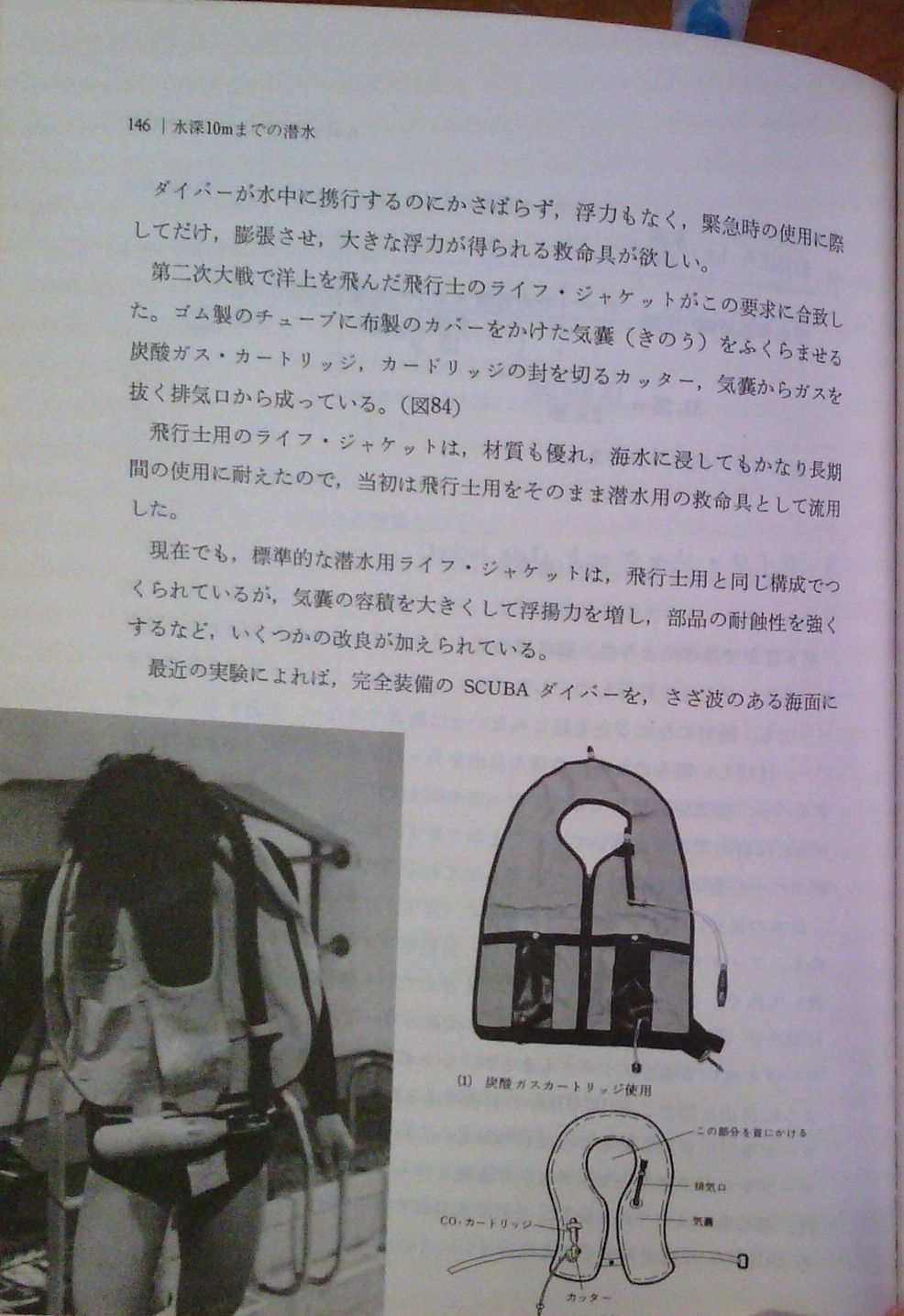

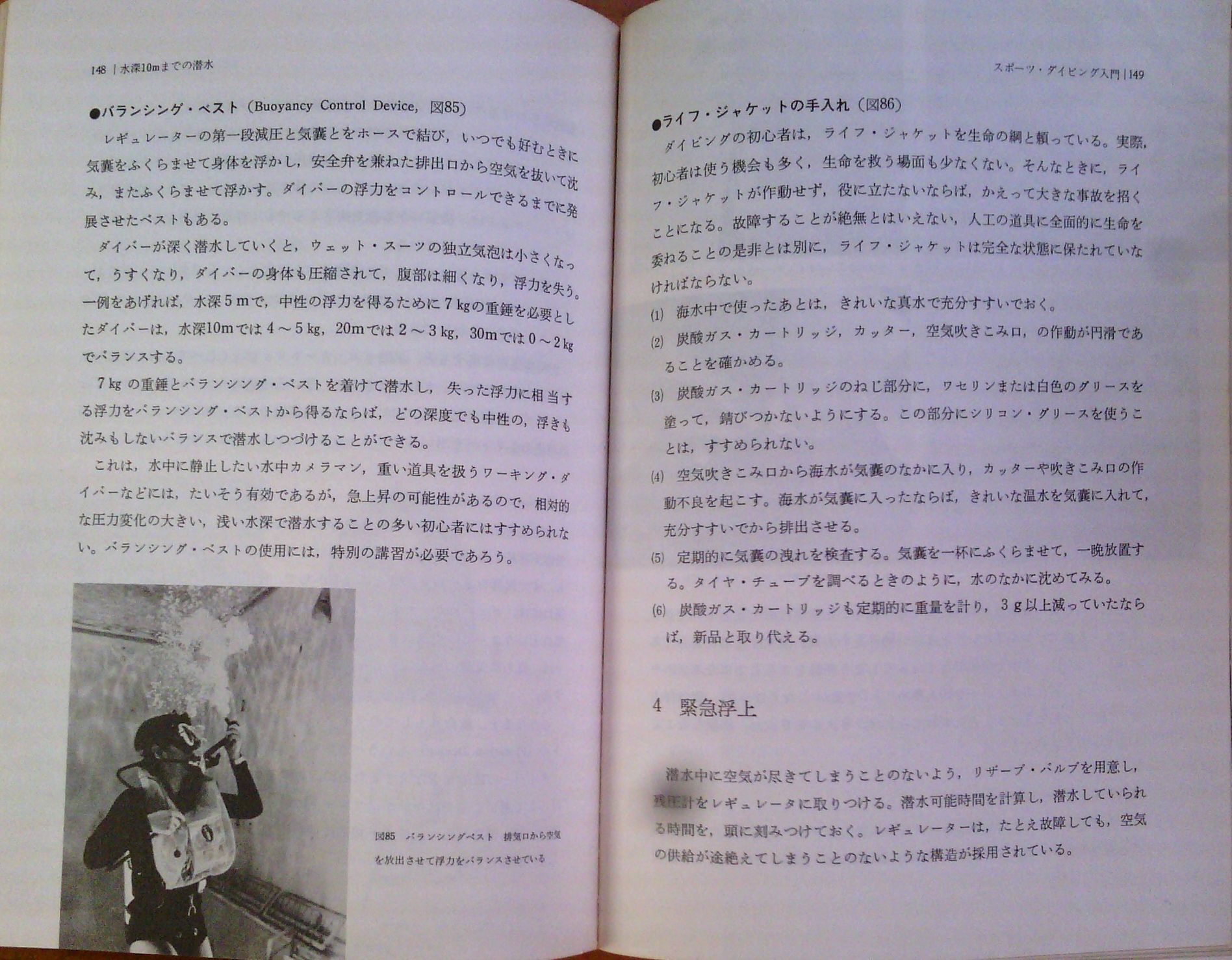

しかし、実際には、遺族は訴え出れば労災はもらえるので、その労災金額は事業者が負担しなければならない。そんなことを自分が知ったのは、1990年代のことだが。