第二部 ウエアラブルカメラ研究サークルの発表。

フォーラムは二部に分けていて、第二部がウエアラブルカメラ研究サークルの発表である。

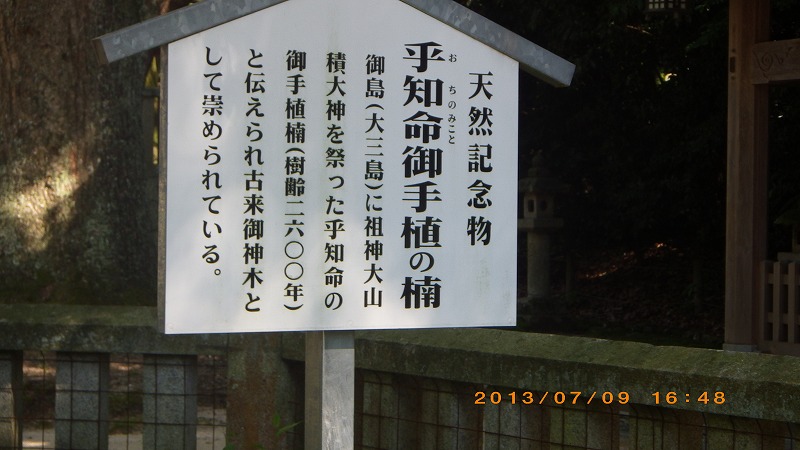

ウエアラブルカメラを2mのバーの先につけた撮影、:慶良間スキンダイビングツアー 6月

![]()

JAUSではウエアラブルカメラ研究サークルを発足させた。

ウエアラブルカメラについては、これまで何度もブログで書いているし、今の流行でもある。この勢いは恐ろしいくらいであり、 5万円以下で買えるすべてのデジタルカメラを圧倒している。今、映像、動画、静止画の使い方、持つ意味が大幅に変動している。ウエアラブルカメラは、その反映であり、そのトレンドに乗って普及してきた。自分的には、2011年以来2012年はすべての撮影をGoProをメインカメラとして撮影をしてきた。それを反映させた発表会にしたい。と同時にこれをスプリングボードにして、ウエアラブルカメラとは別の本格的なカメラでの撮影も含めた本格的な撮影研究サークルに育て、毎年、発表を続けたい。

ただ、僕の弟子筋で、JAUSの理事になってもらっている、今日の時点で、動画カメラマンとしては5本の指にはいると、僕は思っている中川隆もこのカメラを使いこなしている。ぼくから受け継いだ仕事の延長線上にあるバラエティ番組の水中撮影には活用している。昨日、FBで沖縄の近藤さんが久米島の鍾乳洞を撮った映像を発表していて、素人離れした映像だと思って見ていたら最後に中川に名前がタイトルに出てきた。聞いてみれば中川隆がGoProで撮ったという。

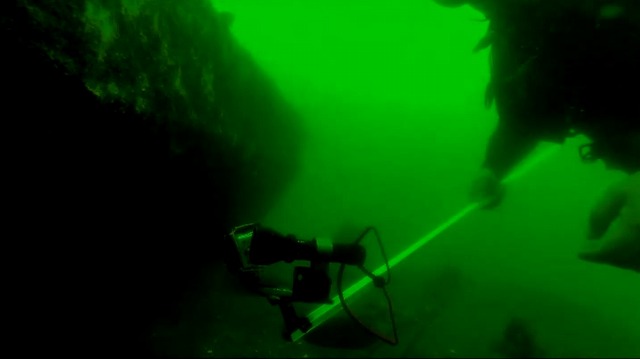

これは、僕の使用例

![]()

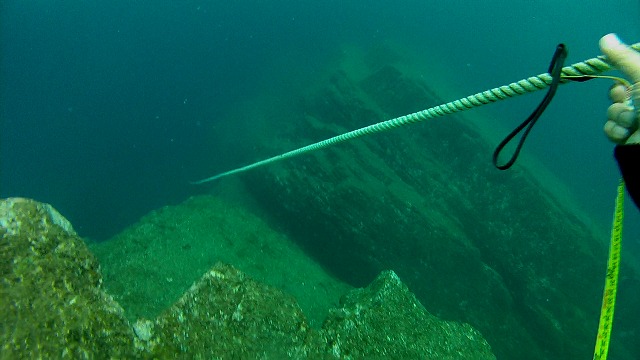

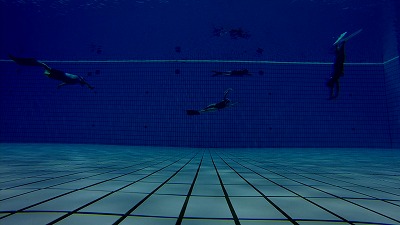

魚礁の調査に長さ2mのバーの先端にウエアラブルカメラを取り付けて魚礁の内部の撮影を試みた映像

![]()

![]()

![]()

穴の奥にアイゴが潜んでいた。これで、この魚礁の穴が開いていることの効果が立証された。

サークルの発表会、最初のコンセプトは、このカメラを使って撮影し短いクリップ(3分程度の動画)を作り、発表する映像発表会(ワークショップ、コンテストなどのミックス)を行う。というものだった。

同じカメラを使って、同じ、3分のクリップを作ってその優劣を競うコンテストだ。来場者の投票で優勝を決めるとか。

第一回がキックオフ、第二回が編集の技術と方法についてのミーティング、編集はお金をかけないということで、マイクロソフトのムービーメーカーを使うことにした。もちろん、すでに別のソフトを使っている人は、そのままで良い。これまで編集などしたことがないというメンバーを対象に話を進めた。

第三回が7月24日、石川宅でそれぞれが作った3分のクリップを持ち寄って、フォーラム発表作を決めようということとした。その映像を見て、考えが変わった。中には福田君という聞けば中川の弟子?だというプロ級のカメラマンもいるのでコンテストとなれば、優劣は決まっている。それに彼の撮る映像は御蔵島のイルカだから、会場の投票でもイルカが一番人気になるだろう。

そこで、会場でのアンケート、感想は書いてもらうとしても、コンテストはやめにした。コンテストとは別に招待作品ということも考えたが、それだけの時間がない。

サークル活動を開始して、ミーティングを重ねてみてここまでのところ、自分一人だけではできない、どうしたらよいのかわからないことも、みんなでやれば楽しく達成できる形ができあがりつつある。![]()

このフォーラムでの、この映像発表部分も、全体の構成 司会もフラダンサーで、ドルフィンスイミングに熱中している会員の斎藤さんにお願いすることにした。新しい風を吹かせたい。

内容は、作品の発表はもちろんだが、映像を流しながら、PCを操作しながら、製作者に喋ってもらい、道具のこと、自分のねらい、など、メイキングビデオのようにして、会場との双方向トークにしたい。と現時点でおもっている。次のミーティングでまた変わるかもしれない。変わることは良いこと、発表の前日まで変化を求めたい。

9月8日はまだダイビングシーズンまっさかりである。JAUSも主要メンバーが他のダイビングで、主催者的な働きをしていて抜けられない。秋にやれば良いという意見もあったが、今年は2回の研究会を予定していて、このフォーラムの方は、みんなで楽しめればよいというコンセプト、次の恒例のシンポジウムが年の明けた1月下旬だから、秋にフォーラムでは、間が狭すぎる。9月にしなければということになった。

唐沢さん

いつもありがとうございます。

ブレスホールドと脳の関係について こんな情報をいただきました。

須賀先生、DANアメリカのオンラインマガジンの現在号にの、Expert Opinionというコーナーで、Effect of Diving on the Brainという記事が載っております。その元になったのは、2010年にアメリカ水中高圧学会で発表された”繰り返し息ごらえダイビングは脳に重大な障害を与える”というもののようです。発表したのは日本の研究者グループのようです。MRI画像も載っています。すでにご存知とは思いますが、ご参考になれば。

さっそく講演をお願いしている藤本君に連絡して、調べてもらいます。もしかしたら、彼の用意している論文に含まれているかもしれません。この話題だけで、10分くれと言っていますので。

フォーラムは二部に分けていて、第二部がウエアラブルカメラ研究サークルの発表である。

ウエアラブルカメラを2mのバーの先につけた撮影、:慶良間スキンダイビングツアー 6月

JAUSではウエアラブルカメラ研究サークルを発足させた。

ウエアラブルカメラについては、これまで何度もブログで書いているし、今の流行でもある。この勢いは恐ろしいくらいであり、 5万円以下で買えるすべてのデジタルカメラを圧倒している。今、映像、動画、静止画の使い方、持つ意味が大幅に変動している。ウエアラブルカメラは、その反映であり、そのトレンドに乗って普及してきた。自分的には、2011年以来2012年はすべての撮影をGoProをメインカメラとして撮影をしてきた。それを反映させた発表会にしたい。と同時にこれをスプリングボードにして、ウエアラブルカメラとは別の本格的なカメラでの撮影も含めた本格的な撮影研究サークルに育て、毎年、発表を続けたい。

ただ、僕の弟子筋で、JAUSの理事になってもらっている、今日の時点で、動画カメラマンとしては5本の指にはいると、僕は思っている中川隆もこのカメラを使いこなしている。ぼくから受け継いだ仕事の延長線上にあるバラエティ番組の水中撮影には活用している。昨日、FBで沖縄の近藤さんが久米島の鍾乳洞を撮った映像を発表していて、素人離れした映像だと思って見ていたら最後に中川に名前がタイトルに出てきた。聞いてみれば中川隆がGoProで撮ったという。

これは、僕の使用例

魚礁の調査に長さ2mのバーの先端にウエアラブルカメラを取り付けて魚礁の内部の撮影を試みた映像

穴の奥にアイゴが潜んでいた。これで、この魚礁の穴が開いていることの効果が立証された。

サークルの発表会、最初のコンセプトは、このカメラを使って撮影し短いクリップ(3分程度の動画)を作り、発表する映像発表会(ワークショップ、コンテストなどのミックス)を行う。というものだった。

同じカメラを使って、同じ、3分のクリップを作ってその優劣を競うコンテストだ。来場者の投票で優勝を決めるとか。

第一回がキックオフ、第二回が編集の技術と方法についてのミーティング、編集はお金をかけないということで、マイクロソフトのムービーメーカーを使うことにした。もちろん、すでに別のソフトを使っている人は、そのままで良い。これまで編集などしたことがないというメンバーを対象に話を進めた。

第三回が7月24日、石川宅でそれぞれが作った3分のクリップを持ち寄って、フォーラム発表作を決めようということとした。その映像を見て、考えが変わった。中には福田君という聞けば中川の弟子?だというプロ級のカメラマンもいるのでコンテストとなれば、優劣は決まっている。それに彼の撮る映像は御蔵島のイルカだから、会場の投票でもイルカが一番人気になるだろう。

そこで、会場でのアンケート、感想は書いてもらうとしても、コンテストはやめにした。コンテストとは別に招待作品ということも考えたが、それだけの時間がない。

サークル活動を開始して、ミーティングを重ねてみてここまでのところ、自分一人だけではできない、どうしたらよいのかわからないことも、みんなでやれば楽しく達成できる形ができあがりつつある。

このフォーラムでの、この映像発表部分も、全体の構成 司会もフラダンサーで、ドルフィンスイミングに熱中している会員の斎藤さんにお願いすることにした。新しい風を吹かせたい。

内容は、作品の発表はもちろんだが、映像を流しながら、PCを操作しながら、製作者に喋ってもらい、道具のこと、自分のねらい、など、メイキングビデオのようにして、会場との双方向トークにしたい。と現時点でおもっている。次のミーティングでまた変わるかもしれない。変わることは良いこと、発表の前日まで変化を求めたい。

9月8日はまだダイビングシーズンまっさかりである。JAUSも主要メンバーが他のダイビングで、主催者的な働きをしていて抜けられない。秋にやれば良いという意見もあったが、今年は2回の研究会を予定していて、このフォーラムの方は、みんなで楽しめればよいというコンセプト、次の恒例のシンポジウムが年の明けた1月下旬だから、秋にフォーラムでは、間が狭すぎる。9月にしなければということになった。

唐沢さん

いつもありがとうございます。

ブレスホールドと脳の関係について こんな情報をいただきました。

須賀先生、DANアメリカのオンラインマガジンの現在号にの、Expert Opinionというコーナーで、Effect of Diving on the Brainという記事が載っております。その元になったのは、2010年にアメリカ水中高圧学会で発表された”繰り返し息ごらえダイビングは脳に重大な障害を与える”というもののようです。発表したのは日本の研究者グループのようです。MRI画像も載っています。すでにご存知とは思いますが、ご参考になれば。

さっそく講演をお願いしている藤本君に連絡して、調べてもらいます。もしかしたら、彼の用意している論文に含まれているかもしれません。この話題だけで、10分くれと言っていますので。