商品スポーツ

![b0075059_10483559.jpg]()

、冒険に続いて「スポーツ」のことを書こうとしている.

スポーツこそは、自分の生涯をかけたテーマ。失敗の連続、読み違いの連続、言い訳的な表現をすれば、試行錯誤の連続をしていた。成功を伴わない試行錯誤は、言い訳にもならないか。ただ、継続は、失敗を失敗で無くしてくれる。継続にこだわる理由です。やめなければ良い。

ところで、ダイビングはスポーツだろうか。スポーツかレジャーか、などと戯けた議論をしていたときもあるけれど、スポーツに決まっている。

書こうとしていることが多様なので、この時点でうまくまとまるかどうかわからないけど。

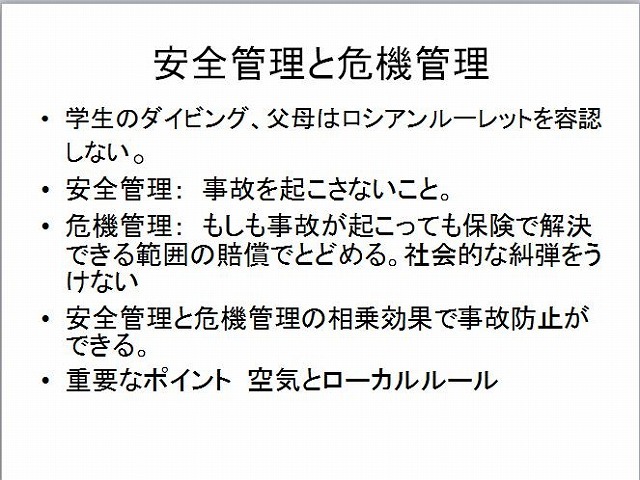

やはり、安全から入っていく他ない。ダイビングは、どの角を曲がっても、安全にぶち当たる。

冒険についてのところで、書いたけど、スポーツは、安全のためのシステムを持っている。持っていなくてはならない。冒険はそのシステムを脱ぎ捨てる。いや、脱ぎ捨てても、そのシステムを持っているだけで冒険と呼ぶ資格はないという、角幡唯介の論は、面白かった。

となると、現代の世の中、冒険など、よほど馬鹿馬鹿しいこと、以外には見つけにくいから、思いつくようなことは、すべてスポーツか?

とりあえず、スポーツは、安全のためのシステムを持っている。もっていなければならない。

そして、ダイビングとは、どんなスポーツか?

個別に議論、考えていこう。

商品スポーツ、生涯スポーツ、学生スポーツ、競技スポーツ、そして、スポーツ感覚でする活動、 そんなくくりで見ていこう。もちろん、オーバラップする。そのオーバラップの部分が危険である場合が多いのだが。

まず、商品スポーツ。

「商品スポーツ」ってなんだ。辞書にもでていない。ググっても何にもない。

「商品スポーツ事故の法的責任 中田誠著 2008年」 事故でインストラクター、ガイドダイバーが訴えられたような事故例についてよく調べている。

しかし、至る所に、ダイビング業界に携わる者の感性を逆なでするようなフレーズが見られる。

中田さんと、ダイビング業界の対立の発端は、彼の最初の本、「ダイビング(安全)マニュアル ・太田出版 1995 副題:誰も教えてくれなかった:スクーバダイビで死なないために」 で見られる。よく売れた本で、版を重ね、僕の書いた本の百倍は売れた?

この本 の最初の部分で、私が遭遇した事故 というタイトルで、1993年にハワイにフアンダイビングに行った時、中田さんがほぼ死にかけた経験を書いている。

日本人インストラクターのブリーフィング

「タンクの残圧が1500ポンド(約半分)になったときで潜水活動を停止し、浮上の行動に移ります。水中で私が残圧のチェックをしますから、ゲージをはっきり見せてください。」

このとおりにしていれば、何の問題もなかった。

水深が20mを越す沈船で、インストラクターがゲージチェックをしたときに、中田さんの残圧は半分を切っていたが、浮上の様子もなく、次第に空気が減っていく。中田さんが初心者だったので、ダイブマスターの資格がある人をバディに付けてくれていた。ゲージがレッドゾーンに入ったので、それを見せたが何もしてくれないで去っていってしまった。いよいよ空気が無くなって、近くのダイバーの空気をもらおうとしたが、オクトパスが見えなかった。命を懸けて浮上し、臨死体験をする。そして、水面の彼を助けたのも、別のボート、水を肺に吸い込んでいたために、危篤状態になり、苦しい思いもする。

補償を含めて、ケアが十分でなかったことが、その後に書かれていて、そこから、彼の活動が始まる。

そして、その後、大学の研究員の事故死が起こり、中田さんがその処理を担当する。彼の言動に基づけば、事情はともあれ、遺族のケアを優先しなければならないはずなのに、その逆で、僕がフォローしたようなことになった。遺族の心の傷は中田さん以上のものがある。中田さんは生きている。いずれにせよダイビング事故における、事後のケアは、重要で、責任者はそれを生涯背負っていかなくてはならない。

ちょっと脇道にそれるが、奄美大島でいつもお世話になるサービス コホロの太田さんは、ブリーフィングで、「何かがあったら、とにかく水面に浮上してください。必ず救助します。」ダイブコンピューターがどうだとか、安全停止がどうだとか、そんなことは一切無視して、とにかく浮上する。水面の空気を吸って待つ。減圧症とか、なんかは、後で医者に任せれば良い話。もちろん、ブリーフィングは人を見ての話だから、シーカード取りたて、浮上も潜降もおぼつかない初心者ダイバーは、手をつないで潜るほかない。勝手に浮上されたりしたら、たいへんだ。

中田さんの言う商品スポーツの、商品とはなんなのだろう。

「商品スポーツ事故の法的責任 」から商品スポーツの定義

「一般人に対して、その指導や案内{がいど}または、相手などをすることで経済的利益を売ることを目的として販売されるスポーツプログラムと役務を商品スポーツと呼ぶ。

商品スポーツは、消費者がその実行後に、支障なく日常に復帰できることを前提とした一般向けの役務商品である。つまり商品スポーツは、その対象市場を不特定多数の一般消費者としており、その購入者は、主としてそれを日常生活におけるレジャーとして楽しむことを主たる目的としている。したがって商品スポーツの製造・流通・販売者には、商品の安全性を明示及び黙示的に保証する義務があり、危険を正しく開示する義務がある。」

実は、この商品スポーツについて、何度か書き直し、稿を改めても不快感があり、ブログとして出すのが嫌だった。その理由が、この定義を見てわかった。お客がこの定義のような要求をする振る舞いがあったならば、やめてもらう。

ダイビングとは、初心者であろうと経験者であろうと、互いに信頼し合う絆、チームワークで安全が維持されている。お金を払っているのだから、安全を保証しろなどと言われたら、もはや成立しない。常日頃言っている。ダイビングはチームワークで安全が確保されている。チームとはバディであり、共に行動するユニットである。たとえ、水中でソロ、一人で潜るような場合でも、戻る場所のベース、例えば船上とは、意識が繋がっていなければならない。それが、身に沁みこんでいて、自分たちのダイビングをしている。その生活が長かったから、それを、たかだか数万円、いや一回数千円(ガイド料は3000円?)の役務の商品と決めつけられたならば、生理的に受け付けられない。

彼が強調するように、ダイビングが基本的に危険なものである以上、全てをギャランティすることは、経済行為として不可能である。危険を正しく開示する。すなわち、「ベストを尽くしますが、救助出来かねない場合が少なくなく、その場合は、賠償責任保険で対処させていただきます。」という他ない。

そして、人の行為は、役務商品ですべてが決まるものではなく、その時、その場だけのことでなく、その人が生まれてから、今日に至るまでの人生のすべての流れの中で事故は起きる。さらに、仲間との組み合わせ、その組み合わせで取り掛かる事象、事象の変化に対する対応にかかわる。これらすべてを商品として安全を保証することは、できない。

ある限定された行為内での安全を保証するものであれば、現在のCカードもそのように謳っている。限定された個々の状況について適不適を論じるべきだが、その基本姿勢が上記定義であるならば、保証できる状況はほとんどない。

事故が起こる原因の一つは、その行動が何を目的として、どこまでの範囲をやろうとしていたのか、その線引きが明確でないことである。

商品としても、それには、人の生命に関することの全ては含まれていない。ガイド料の数千円でそれが含まれていると考えるのは非常識だ。お互いに、その場の状況、海況にあわせて必要十分な安全策を講じなければならないのは常識であって、その常識、安全確保の義務のなかで、自分が負担しなければならない部分は自分の責任で果たさなければならない。

元来スクーバとは、?self‐contained 自分だけで充足する、自分ですべてを処理することが原則の潜水機である。事業者が、雇用関係で命令して行う職業潜水は命令した事業者の責任部分が大きい。だから、スクーバは、この範疇に入れてはいけない潜水なのだろうが、日本の高圧則は、スクーバダイビング関係者もかかわってスタートしたためにスクーバを含めて推移している。これを治そうとすると、大混乱が起きる。高圧則の定める資格である潜水士の数は、スクーバダイバーの方が圧倒的に多く、そして、規則はスクーバダイバーも資格を持っていなければ違反と定められ、実施されている。「まあ、仕方がない」という空気で行くしかない。

自分ではない、管理者に大部分の責任がある職業的な潜水は、ホースによる送気、少なくとも有線通話による連絡が取れていなければならない。

学生時代、1955年だが、安全のために、スクーバを習う学生には、鵜飼の鵜のように索を付けられた。「いやです。安全でなくてもいいから、索を外してください。自分で責任を持ちますから、自由になりたい。」と、僕たちは主張した。それが原点、スクーバの原理原則なのだ。 安全と引き換えに、自分の命を自分で守る自由を得たのだ。

スクーバダイバーは、商品スポーツの定義で言う一般人ではない。

商品スポーツとして、一般人に対する商品としての安全を目指すならば、全員、何らかの形で索を付けるべきだろう。僕はこの形のビジネス、有線通話器を軸としたダイビングを売ろうと「テル」という会社を全財産を投げ出して作って、見事に失敗した。せめて、科学的な潜水だけは、とねばったが、それでもだめだった。自分が学生時代に命よりも自由を選択していたのに、そんなことになったのは、後述する、自分の体験した事故のためだった。僕は、自分の責任範囲で人の命をうしなった。だから、非常識になった。そのことについて、後悔していない。僕の商品スポーツの顛末は、また別に書くつもりだ。(前にも書いているが)

原点に立ち戻って、ダイビングは安全なのだろうか。まさか、自分はダイビングは安全だなどと言ってはいないだろう。心配になった。1966年に書いた「アクアラング潜水」日本で初めての、スポーツダイビング入門書だ。その中で、「アクアラング潜水の事故は、その原因をよく知り、注意さえしていれば、完全に避けることができます。アクアラングダイバー―は、どうして事故が起きるか、どうすれば事故を避けられるか、事故が起きてしまったら、どうして被害を最小限にとどめるか、良く知っていなければなりません。無知はダイバーにとって、最大の危険です。

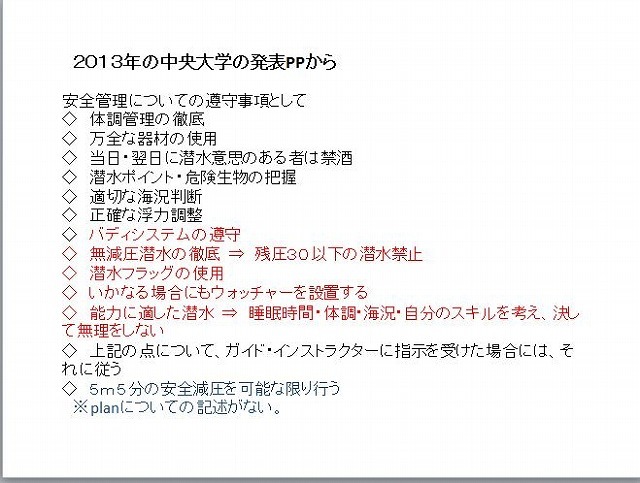

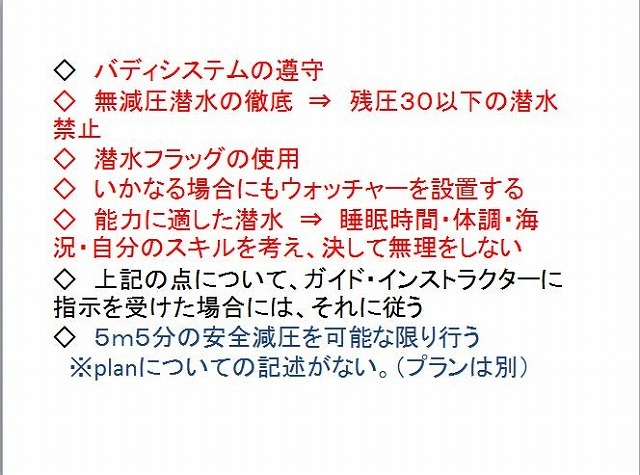

潜水事故はダイバー自身が十分な知識と技術を備えて、潜水のルールを守っていれば、絶対に起こりません。」その潜水のルールの先頭に、バディシステムを挙げている。

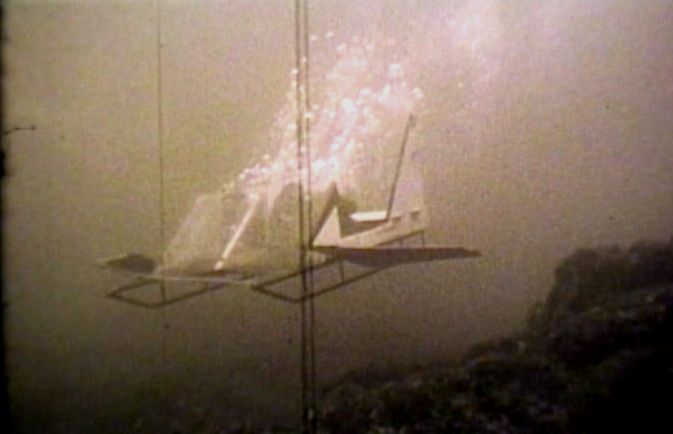

生涯を通しての注意の継続など、絶対にできないことなのだと知らなかった。そして、その一瞬の隙に事故は起こる。1989年8月、暑い年だった。自分の会社スガ・マリンメカニックの若い社員、脇水輝之が北海道函館の現場で死んだ。水深3mで減圧停止をしていた時、何事かが起こり、ウエイトを落として、意識を失くした状態で浮上した。不運にも浮上した直上に船体があり、水面に出られなかった。健康診断も規定通りだったし、無理もしていなかった。意識を失った理由は、本人だけしかわからない。

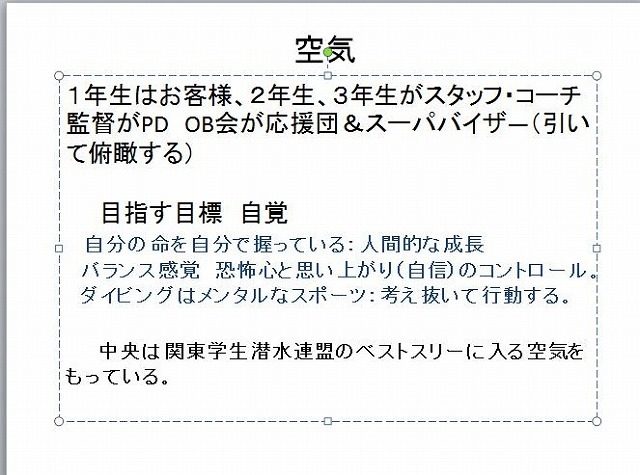

舟の直下での減圧停止だったので、全員が彼をとりもどしたものだと錯覚していた。先に挙げた潜水のルールその一を守っていない。隣りに誰かいれば、彼は死なないで済んだ。そして、現場には、有線通話のケーブルを用意させていた。ニュース・ステーションで、幾つかの危険を有線通話ケーブルで乗り越えて来た経験から、そのシステムを調査業務にも使おうと、考え出していた矢先であり、使って見るように指示していた。しかし、現場担当者がそれを使わなかった。使い方のローカルルールまで定めては置かなかったのだ。

僕はその現場にはいなかったが、自分の会社であり事業者だ。責任はすべて自分にある。

なお、次に書いた「スポーツダイビング入門」1976年、では、今と全く同じ、危険を前提として議論を展開している。

スクーバダイビング(有線通話ケーブルによる連係はスクーバではなくなっている)は、ある限定された状況においでなければ、一般人を対象とした役務商品として販売することはできない。よく、スクーバダイバーとしてデビューしたなどと、書いてあるのを見るが、それは一般人では無くなった宣言であり、役務としての対価を払うにせよ、払わないにせよ、ダイビングをするにあたっては、一つのチームとしての連帯をもち、安全に対する責任を共有しなければならない。

「商品スポーツの法的責任」のような本の影響の恐ろしさは、事故が起こり訴訟が起こった時の法廷で、参考資料として使われることであり、そのことを考えて書かれている。それに対する反論、も用意しておかなくてはならない。指導団体にはそれぞれ、弁護士が付いていて、訴訟は弁護士同士の話し合いで解決されるが、こちら側も自分たちの原理原則を、明確に提示しておく必要がある。単なる、自己責任という言葉では、責任逃れとして一蹴されてしまう。僕などがとやかく言うことではないが、それは、事故が起こったからの裁判だけの問題ではなく、本当に事故を防ぐ安全にかかかわることでもあるので、それぞれが考えて明確にしておく必要のあることだろう。