スクーバの元祖だと言われる大串式と呼ばれるマスクがある。

これも水産講習所の先輩で、渡辺理一という人が考え出し、大串金蔵という鍛冶屋が作った。たぶん、僕がカメラのハウジングを作った時のように、僕はアイデアを出し、作らせて、改良点を挙げて、何度も作りなおさせたのだろう。実際に手を使ったのが、大串だから、大串式とした渡辺理一は偉い。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

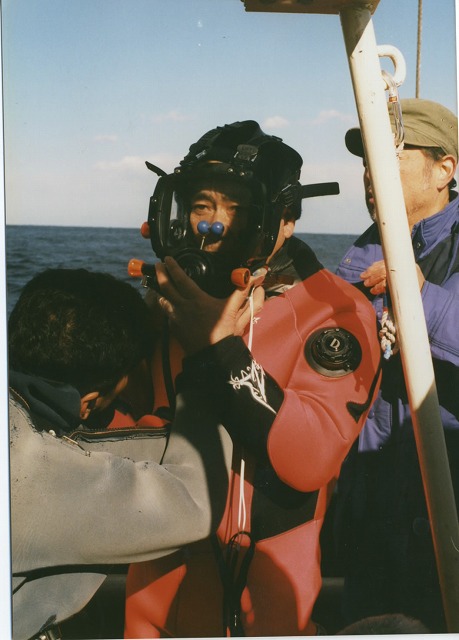

大串式マスク、菅原久一氏がもっていたものを望月昇氏が譲り受けコレクションしていたが、望月氏が逝去、船の科学館に寄贈、現在、船の科学館は休館中

大串式マスクについては、第一次世界大戦で地中海のアレキサンドリア沖でドイツの潜水艦にしずめられた日本の八坂丸という船が、およそ10万ポンドの金塊を積んでいて、片岡弓八という人がこの金塊を、大串式を使って引き上げて、世界に名を轟かした。10万ポンドというと、今のお金だと、およそ23億円だというけれど、この計算では、なんとなく少ないような気持ちがする。シリコンバレーあたりでは、命もかけずにもっと桁の大きいお金を数年の間に稼いだ人がごろごろいるみたいだ。

ただし、片岡弓八はダイバーではない。社長、親方、経営者で本人は潜らない。

この片岡弓八と金塊引き上げのことを書いたノンフィクション「海底の黄金:山田道幸著、講談社:1985」がある。書いた山田氏は歯医者さんで、良く調べて書いてあり、物語としてとても面白いが、ダイビングについては素人であり、ありえないようなことがいくつか書かれている。しかし、面白い。この本によると、渡辺理一先輩は、この潜水機で海を耕す漁業をやろうとしていたようだ。そして、この潜水機はタンクからの空気を受けるスクーバとして考えられていたようで、英国への特許申請もしている。確かに、このデマンドの発想は、ホースによる送気式の延長線上では考えにくい。高圧のタンクを使おうとすれば、容易に思いつくだろう。この申請の折には、手動でバルブの開閉をして背中のタンクから、マスクの中に送り込む構造であったらしい。同じような手動のデマンドバルブがフランスの、ル・プリューが作っていて、これはタンクで潜水する実績がかなりある。渡辺理一の大串式は、テストとしてはタンクで潜水したことはあるのだろうが、実用として、タンクを使って仕事をした実績はみあたらない。スクーバの元祖といえば、言えるが、実用でなくても。テストだけで良いならば、フランスのル・キヨールのマスク式もさらに古いから、ヨーロッパでは、これが元祖と考えられている。

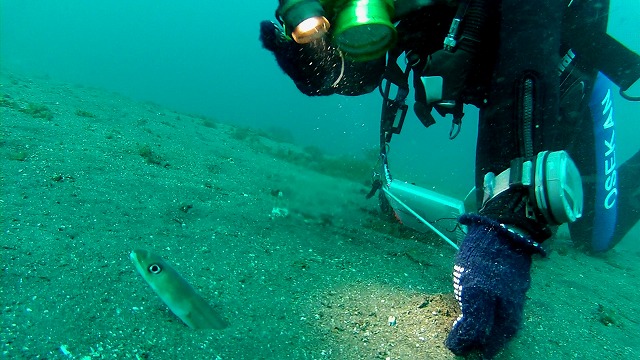

Image may be NSFW.

Clik here to view.

これも船の科学館の展示だが、大串式をスクーバとして使った想像図である。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

海底2万哩の挿絵

なお、ル・キヨールのマスクは、ジュールベルヌの「海底2万哩」に出てくる潜水機の発想のもとになっているが、これはSFだ。しかし、海底2万哩の潜水機は、本当に夢の潜水機で、今のリブリーザーでもこの域には達していない。

さて、八坂丸の沈んでいる水深は80m(諸説がある)これを、当時のヘルメット式と手押しポンプでは、ポンプを押すことが到底できないだろう。潜水機の進歩は、より深くを目指すとすれば、より空気消費量を少なくする方向を目指さざるをえない。タンクからの空気供給を目指していた大串式は、空気消費量をできるだけ少なくする方向を目指していた。ホースで空気を送るとしても、普通の手押しポンプで10人程度で押せたのではないだろうか。大串式のマスクは目と鼻を覆うもので、小さい。デッドスペースが小さい。マスクに送られ、鼻で呼吸する空気のバルブ開閉は、手動式から、歯で梃子を噛む方式に変えた。これが画期的なことであり、八坂丸の金塊を引き上げることができた。当時のことであるから、当然、減圧症による死亡事故も起こり、ふかし療法用のヘルメットも用意していなかったために、ダイバーを殺してしまっている。この場面は小説でうまく書いているが、片岡弓八はダイバーではない。自分では全く潜らない。商船大学をでた船乗りである。僕がダイバー的な視点で見ると、片岡弓八は、金塊の引き上げのためにダイバーを犠牲にした親方であり、英雄でもなんでもない。しかし、自分が潜らなかったからこそ成功して巨額のお金を手に入れたのだろうが、僕がこのノンフィクションを書いたら、全然違うストーリーになったと思う。

金塊引き上げの資金を得ようと、アラフラ海での真珠とりの潜水機としてこの大串式を売り込んで、ヘルメット式との競争コンペをやる。この場面は小説としてとても面白いが、結局大串式はコンペに勝ったが採用されなかった。その理由は、ダイバーは、使い慣れない潜水機は使わない。大串式と、真珠とりダイバーが使っていたヘンキー式ヘルメットでは違いすぎる。

ちょっとマスク式から脱線するが、木曜島あたりの真珠貝獲りは、ヘルメット式ではあるが海底のドロップオフを中性浮力になったダイバーをボートが曳行してゆく。ヘンキー式は、ハーフドレスと言って、半そで、上着はヘソのあたりまでしかない。ヘンキーのヘルメットは、普通のヘルメットよりも大きく頑丈に作られている。ボートで曳行して、岩にぶつかっても良いように作られている。ハーフドレスの上からヘルメットをかぶる。浮力の調整は、半そでの腕で行う。腕を上にあげると空気が抜けて沈む。腕を締めれば、ドレスに空気がたまって浮く。そんな潜水技術が習い性になって熟練しているダイバーがマスク式に替えるわけがない。漁業潜水では、ダイバーと潜水機は完全に一体化していなければ仕事にならない。

なお、木曜島の真珠とりダイバーについては、司馬遼太郎の「木曜島の夜会」がある。ダイバー気質を描いて名作だと思う。読んでいない方、ぜひ読むことを薦める。

これも水産講習所の先輩で、渡辺理一という人が考え出し、大串金蔵という鍛冶屋が作った。たぶん、僕がカメラのハウジングを作った時のように、僕はアイデアを出し、作らせて、改良点を挙げて、何度も作りなおさせたのだろう。実際に手を使ったのが、大串だから、大串式とした渡辺理一は偉い。

Clik here to view.

大串式マスク、菅原久一氏がもっていたものを望月昇氏が譲り受けコレクションしていたが、望月氏が逝去、船の科学館に寄贈、現在、船の科学館は休館中

大串式マスクについては、第一次世界大戦で地中海のアレキサンドリア沖でドイツの潜水艦にしずめられた日本の八坂丸という船が、およそ10万ポンドの金塊を積んでいて、片岡弓八という人がこの金塊を、大串式を使って引き上げて、世界に名を轟かした。10万ポンドというと、今のお金だと、およそ23億円だというけれど、この計算では、なんとなく少ないような気持ちがする。シリコンバレーあたりでは、命もかけずにもっと桁の大きいお金を数年の間に稼いだ人がごろごろいるみたいだ。

ただし、片岡弓八はダイバーではない。社長、親方、経営者で本人は潜らない。

この片岡弓八と金塊引き上げのことを書いたノンフィクション「海底の黄金:山田道幸著、講談社:1985」がある。書いた山田氏は歯医者さんで、良く調べて書いてあり、物語としてとても面白いが、ダイビングについては素人であり、ありえないようなことがいくつか書かれている。しかし、面白い。この本によると、渡辺理一先輩は、この潜水機で海を耕す漁業をやろうとしていたようだ。そして、この潜水機はタンクからの空気を受けるスクーバとして考えられていたようで、英国への特許申請もしている。確かに、このデマンドの発想は、ホースによる送気式の延長線上では考えにくい。高圧のタンクを使おうとすれば、容易に思いつくだろう。この申請の折には、手動でバルブの開閉をして背中のタンクから、マスクの中に送り込む構造であったらしい。同じような手動のデマンドバルブがフランスの、ル・プリューが作っていて、これはタンクで潜水する実績がかなりある。渡辺理一の大串式は、テストとしてはタンクで潜水したことはあるのだろうが、実用として、タンクを使って仕事をした実績はみあたらない。スクーバの元祖といえば、言えるが、実用でなくても。テストだけで良いならば、フランスのル・キヨールのマスク式もさらに古いから、ヨーロッパでは、これが元祖と考えられている。

Clik here to view.

これも船の科学館の展示だが、大串式をスクーバとして使った想像図である。

Clik here to view.

海底2万哩の挿絵

なお、ル・キヨールのマスクは、ジュールベルヌの「海底2万哩」に出てくる潜水機の発想のもとになっているが、これはSFだ。しかし、海底2万哩の潜水機は、本当に夢の潜水機で、今のリブリーザーでもこの域には達していない。

さて、八坂丸の沈んでいる水深は80m(諸説がある)これを、当時のヘルメット式と手押しポンプでは、ポンプを押すことが到底できないだろう。潜水機の進歩は、より深くを目指すとすれば、より空気消費量を少なくする方向を目指さざるをえない。タンクからの空気供給を目指していた大串式は、空気消費量をできるだけ少なくする方向を目指していた。ホースで空気を送るとしても、普通の手押しポンプで10人程度で押せたのではないだろうか。大串式のマスクは目と鼻を覆うもので、小さい。デッドスペースが小さい。マスクに送られ、鼻で呼吸する空気のバルブ開閉は、手動式から、歯で梃子を噛む方式に変えた。これが画期的なことであり、八坂丸の金塊を引き上げることができた。当時のことであるから、当然、減圧症による死亡事故も起こり、ふかし療法用のヘルメットも用意していなかったために、ダイバーを殺してしまっている。この場面は小説でうまく書いているが、片岡弓八はダイバーではない。自分では全く潜らない。商船大学をでた船乗りである。僕がダイバー的な視点で見ると、片岡弓八は、金塊の引き上げのためにダイバーを犠牲にした親方であり、英雄でもなんでもない。しかし、自分が潜らなかったからこそ成功して巨額のお金を手に入れたのだろうが、僕がこのノンフィクションを書いたら、全然違うストーリーになったと思う。

金塊引き上げの資金を得ようと、アラフラ海での真珠とりの潜水機としてこの大串式を売り込んで、ヘルメット式との競争コンペをやる。この場面は小説としてとても面白いが、結局大串式はコンペに勝ったが採用されなかった。その理由は、ダイバーは、使い慣れない潜水機は使わない。大串式と、真珠とりダイバーが使っていたヘンキー式ヘルメットでは違いすぎる。

ちょっとマスク式から脱線するが、木曜島あたりの真珠貝獲りは、ヘルメット式ではあるが海底のドロップオフを中性浮力になったダイバーをボートが曳行してゆく。ヘンキー式は、ハーフドレスと言って、半そで、上着はヘソのあたりまでしかない。ヘンキーのヘルメットは、普通のヘルメットよりも大きく頑丈に作られている。ボートで曳行して、岩にぶつかっても良いように作られている。ハーフドレスの上からヘルメットをかぶる。浮力の調整は、半そでの腕で行う。腕を上にあげると空気が抜けて沈む。腕を締めれば、ドレスに空気がたまって浮く。そんな潜水技術が習い性になって熟練しているダイバーがマスク式に替えるわけがない。漁業潜水では、ダイバーと潜水機は完全に一体化していなければ仕事にならない。

なお、木曜島の真珠とりダイバーについては、司馬遼太郎の「木曜島の夜会」がある。ダイバー気質を描いて名作だと思う。読んでいない方、ぜひ読むことを薦める。