3月31日、毎月、最終日曜日がお台場潜水の日だ。

![]()

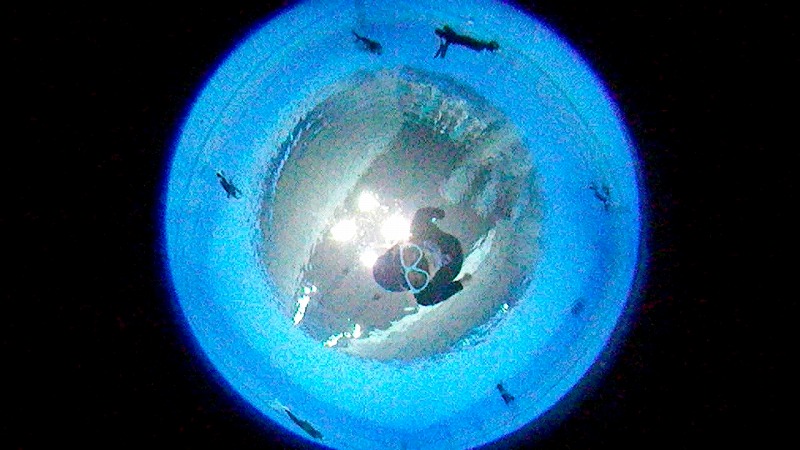

イノンのマクロ魚眼で撮ったアカクラゲ

これで、そろそろ100回に近づくはず。なぜ、お台場の潜水をプロデュースするか?これは、僕にとっての理由であり、一緒にやっている東邦大学の風呂田先生は、またちがうだろう。先生は東京湾の海の学術的な事柄の第一人者で、あるから、そっち方面のこと、環境などについては全部お任せしている。

僕にとってのお台場潜水の理由は、100回近くのうちにずいぶんくるくると変わったきている。もちろん学術の時もあった。全部話すと長いからやめるが、とにかく変転している。

現在の僕にとってのお台場潜水の理由は、まず、自分のトレーニングだ。海でフル装備で潜るトレーニングを一カ月に一度は必ずやる。プールでのスキンダイビングとはまた違う。例えば今日だが、ドライスーツで10リットルのタンクを背負い、ウエイトを合計12キロつけると、立ち上がるのがやっとだ。30mほど歩いて、エントリーする。今日は手助けしてもらわないでフィンを履いた。重い装備で体をかがめてフィンを履くのは、死ぬかと思うストレッチングだ。

自分のトレーニングだけではなくて、学生たちのトレーニングに絶対だ。東大農学部の今度、ようやく?博士になった、杉原君は、お台場潜水だけで、研究のためのダイビングには不自由しない程度まできている。フィリッピンで魚の研究をしている佐藤君も、ここでそだった。科学未来館の三ツ橋さんも、そうだ。今は海洋大学の地見君がきている。かれは、今日はじめてドライスーツを着る。ドライスーツの講習をというから、ドライスーツを着て、その辺の2mぐらいのところを転がっていればバランスを覚える。

この海は学生の練習に最適である。何度も繰り返すのだが、まず濁っているのが良い。濁りになれる。そして、浅い.。だいたい3m以下で潜る。減圧症の心配は絶対にないし、空気が長持ちする。トレーニングと言っても、どこかでC-カードを取ってきても良いし、もちろんそのほうが面倒でないからいい。C-カードを取るお金がないならばとらなくても良い。プールでスキンダイビングと、スクーバでの水平姿勢が決まれば、もうお台場にこられる。学科は潜水士を受けて合格すれば合格、それであとはお台場でころがっていればいい。もちろんその間に撮影もできるし、研究のための採集もする。往復に時間もかからず、費用もかからない。いいことずくめだが、学生はあんまり来ない、上記の4-5人だけだ。人数が少なければ少ないほど安全だから、これで良い。

もう一つの僕の目的は機材のテストだ。新しい潜水機材のテスト、撮影機材のテスト、2012年はGoProのテストで終始した。

今日は、イノンの、マイクロ魚眼のテストだ。GoProはいつも持っ行くから、GoProとの比較ができる。

3月だからまだ冷たい。水温は14度だった。魚も蟹も見えない。何もいない,死の海か。とんでもない、春の濁りのような濁りは、魚の稚魚のスープだ。あまりにも小さいから、撮影は不可能である。濁りをよく見ると、小さい小さい魚がつんつんと動いている。しょうがないな。マガキとか、ムラサキイガイとか、梅干しイソギンチャクとか、そんなものでも撮るかと思って岸に接近すると、水深50cmの石が連なっているその合間、隙間に2-3cmのメバルの稚魚が群れていた。恥ずかしい話、この大きさのメバル、僕はここで見たことが無かった。テスト的な魚礁は3月で撤去してしまったが、この魚礁に4月になると4-5mで群れている。そうか、2-3cmサイズは、ここでは、岸に近く群れているのか。撤去した魚礁があれば、魚礁についたかどうか確認できたのに、残念。

とにかく撮影しよう。1000ルーメンのライトで照らして、マクロ魚眼で撮る。

![]()

マクロ魚眼メバル稚魚、グッピーくらいの大きさ。

![]()

一眼レフのメバル稚魚

![]()

GoProのメバル「

GoPro「はマスクマウントしているので、顔を突き出して撮る。それだけでは足りないので、マスクからGoProを外して液晶を見ながら撮る。

比べて見ると、どうだろう、マクロ魚眼も使える。

しかし、中に入っているデジカメがペンタックスのWG- だから画質は知れている。調査には使えそうだ。

メバルから離れて帰ろうとしたとき、目の前に衝突しそうな赤クラ.ゲ、透視度1mだから、遠くからは確認できない。撮影に来ていた尾崎さんの助手の井出君が、口の周りをやられた。強い人だから良いけど、女の子だったら、騒ぎだ。これもマクロ魚眼とGoProはマスクについているからこれでも撮れた。

![]()

GoProアカクラゲ

午後からは、一眼レフでもメバルを狙ってみよう、もしかしたら、使える(売れる)写真が撮れるかもしれない。キャノンを持って行くことにした、キャノンのハウジングの上にGoProも付けている。泳ぎだしてすぐに、GoProのバッテリーアウトに気付く、しっかり水に入る前に確認しなかった。よくある残念。

潮が引いでしまったので、午前中に撮影したロックを干上がってしまっている。さらに先まで泳いで、木造の桟橋跡のような杭の陰で見つけた。何枚も落ち着いて撮ったが、一眼レフだがマクロでもなく、超ワイドでもないから、特によくはない。マクロ魚眼の方が、同じかちょっといい。

さて、どれが良いだろうか。ほぼ同等ならば、GoProが良いだろう。マクロ魚眼も結構使える。

イノンのマクロ魚眼で撮ったアカクラゲ

これで、そろそろ100回に近づくはず。なぜ、お台場の潜水をプロデュースするか?これは、僕にとっての理由であり、一緒にやっている東邦大学の風呂田先生は、またちがうだろう。先生は東京湾の海の学術的な事柄の第一人者で、あるから、そっち方面のこと、環境などについては全部お任せしている。

僕にとってのお台場潜水の理由は、100回近くのうちにずいぶんくるくると変わったきている。もちろん学術の時もあった。全部話すと長いからやめるが、とにかく変転している。

現在の僕にとってのお台場潜水の理由は、まず、自分のトレーニングだ。海でフル装備で潜るトレーニングを一カ月に一度は必ずやる。プールでのスキンダイビングとはまた違う。例えば今日だが、ドライスーツで10リットルのタンクを背負い、ウエイトを合計12キロつけると、立ち上がるのがやっとだ。30mほど歩いて、エントリーする。今日は手助けしてもらわないでフィンを履いた。重い装備で体をかがめてフィンを履くのは、死ぬかと思うストレッチングだ。

自分のトレーニングだけではなくて、学生たちのトレーニングに絶対だ。東大農学部の今度、ようやく?博士になった、杉原君は、お台場潜水だけで、研究のためのダイビングには不自由しない程度まできている。フィリッピンで魚の研究をしている佐藤君も、ここでそだった。科学未来館の三ツ橋さんも、そうだ。今は海洋大学の地見君がきている。かれは、今日はじめてドライスーツを着る。ドライスーツの講習をというから、ドライスーツを着て、その辺の2mぐらいのところを転がっていればバランスを覚える。

この海は学生の練習に最適である。何度も繰り返すのだが、まず濁っているのが良い。濁りになれる。そして、浅い.。だいたい3m以下で潜る。減圧症の心配は絶対にないし、空気が長持ちする。トレーニングと言っても、どこかでC-カードを取ってきても良いし、もちろんそのほうが面倒でないからいい。C-カードを取るお金がないならばとらなくても良い。プールでスキンダイビングと、スクーバでの水平姿勢が決まれば、もうお台場にこられる。学科は潜水士を受けて合格すれば合格、それであとはお台場でころがっていればいい。もちろんその間に撮影もできるし、研究のための採集もする。往復に時間もかからず、費用もかからない。いいことずくめだが、学生はあんまり来ない、上記の4-5人だけだ。人数が少なければ少ないほど安全だから、これで良い。

もう一つの僕の目的は機材のテストだ。新しい潜水機材のテスト、撮影機材のテスト、2012年はGoProのテストで終始した。

今日は、イノンの、マイクロ魚眼のテストだ。GoProはいつも持っ行くから、GoProとの比較ができる。

3月だからまだ冷たい。水温は14度だった。魚も蟹も見えない。何もいない,死の海か。とんでもない、春の濁りのような濁りは、魚の稚魚のスープだ。あまりにも小さいから、撮影は不可能である。濁りをよく見ると、小さい小さい魚がつんつんと動いている。しょうがないな。マガキとか、ムラサキイガイとか、梅干しイソギンチャクとか、そんなものでも撮るかと思って岸に接近すると、水深50cmの石が連なっているその合間、隙間に2-3cmのメバルの稚魚が群れていた。恥ずかしい話、この大きさのメバル、僕はここで見たことが無かった。テスト的な魚礁は3月で撤去してしまったが、この魚礁に4月になると4-5mで群れている。そうか、2-3cmサイズは、ここでは、岸に近く群れているのか。撤去した魚礁があれば、魚礁についたかどうか確認できたのに、残念。

とにかく撮影しよう。1000ルーメンのライトで照らして、マクロ魚眼で撮る。

マクロ魚眼メバル稚魚、グッピーくらいの大きさ。

一眼レフのメバル稚魚

GoProのメバル「

GoPro「はマスクマウントしているので、顔を突き出して撮る。それだけでは足りないので、マスクからGoProを外して液晶を見ながら撮る。

比べて見ると、どうだろう、マクロ魚眼も使える。

しかし、中に入っているデジカメがペンタックスのWG- だから画質は知れている。調査には使えそうだ。

メバルから離れて帰ろうとしたとき、目の前に衝突しそうな赤クラ.ゲ、透視度1mだから、遠くからは確認できない。撮影に来ていた尾崎さんの助手の井出君が、口の周りをやられた。強い人だから良いけど、女の子だったら、騒ぎだ。これもマクロ魚眼とGoProはマスクについているからこれでも撮れた。

GoProアカクラゲ

午後からは、一眼レフでもメバルを狙ってみよう、もしかしたら、使える(売れる)写真が撮れるかもしれない。キャノンを持って行くことにした、キャノンのハウジングの上にGoProも付けている。泳ぎだしてすぐに、GoProのバッテリーアウトに気付く、しっかり水に入る前に確認しなかった。よくある残念。

潮が引いでしまったので、午前中に撮影したロックを干上がってしまっている。さらに先まで泳いで、木造の桟橋跡のような杭の陰で見つけた。何枚も落ち着いて撮ったが、一眼レフだがマクロでもなく、超ワイドでもないから、特によくはない。マクロ魚眼の方が、同じかちょっといい。

さて、どれが良いだろうか。ほぼ同等ならば、GoProが良いだろう。マクロ魚眼も結構使える。