清水さんは、帝国海軍の潜水の神様といわれた人で、昭和20年当時(終戦の年であるが)横須賀の工作学校の潜水研究員だった。当時の日本の潜水は、船が魚雷を受けたりして穴が開いた場合など、応急処理でその穴を塞ぐ、つまり工作隊で、素早く穴を塞げばその船は沈没しないで済む。軍艦にとって潜水工作兵は、無くてはならない存在だった。潜水工作兵は、防御の役割だが、潜水を攻撃に使えないか、という要求がでてきた。送気するホースを曳いていたのでは攻撃などできない。独立して自由に泳げなければならない。そのころは、すでに紹介したように、地中海の戦場では酸素ラングで敵船を沈没させる戦闘が繰り広げていたのだが、今とは違う、攻撃を行っていたのが、同盟国であったイタリアの潜水具であっても遠く離れた日本が手にすることはできない。ただ、戦果については伝わっていただろうから、攻撃のための潜水機の発想は、そのあたりから得たものかもしれない。ただ、清水さんたちは独自で独力でこの伏竜スクーバを作ってしまった。

独立潜水機(スクーバ)だから、空気では戦闘できるほど長くもるれない。飛行機で使っていた酸素呼吸器が使えると航空技術廠から示唆を得た。

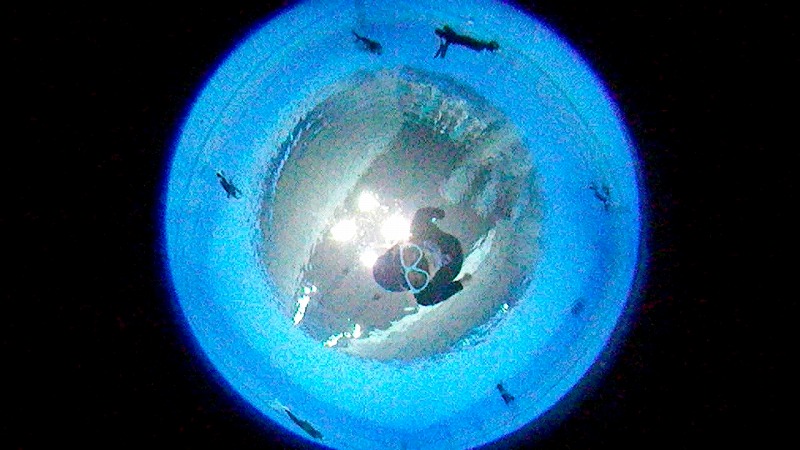

僕の100m潜水の総指揮をしてくれたときの清水さん

この提案を採用して、伏龍は、酸素を呼吸し炭酸ガス吸収剤で炭酸ガスを取り除く呼吸器、リブリーザとなった。さらに、マリンダイビングでの清水さんはかいている。

「航空技術廠の大島軍医少佐が協力指導にあたってくれた。少佐自ら酸素マスクをかぶって水圧タンクに入り込み、長時間の実験を行った。その結果、大気圧では12ー13時間、深度10mでは5時間、深度20mでは1時間の潜水は、人体に悪影響を及ぼさないという貴重な結論を出したのである。」

ええっと驚く人もいるだろう。現在、純酸素を水中で呼吸して良いのは(日本では水深にかかわらず、現在のところNGであるが)水深4。6mまでである。

20mで1時間とは、どういうことなのだろうか。清水さんは「特異体質者も千人に一人ぐらいはいる。酸素を吸えばすぐふらふらになり呼吸を続けられなくなる。」と書いているだけで、痙攣とか引きつけのような酸素中毒の症状は記録していない。僕の潜水の総指揮をお願いしていたのだから、話すチャンスは十分にある。米国海軍のマニュアルを持ち出して、酸素中毒について説明したが、そんなことはないと一蹴される。清水さんは自分たちの実験結果を信じていて、米国、この前まで敵国であった海軍のマニュアルなど信じない。清水さんはうそつきではない。本当にそう信じているのだ。なぜ、酸素中毒にならなかったのか。いくつかの理由が考えられる。

最近まで大深度に潜水するダイバーは、純酸素による減圧を行うため、再圧タンクの中で、水深18m相当の圧力で、純酸素を呼吸して30分を過ごす、酸素耐性テストを受けなければならなかった。僕も60歳の時の100m実験潜水を行うとき、娘の潮美とともにこれを行い、合格した。しかし、現在では、このテストに合格したところで、その日の体調で変化があるので、絶対的なものではないとされ、このテストは行われなくなった。20mで1時間のテストも、決して無理ではなかったのだろう。

も一つの理由は、呼吸していた酸素が酸素90%空気10%ぐらいになっていたのではないか、伏龍は、潜水服を呼吸袋にしたリブリーザーである。潜水服に充満している酸素を鼻から吸い込み、じょうろのような吐き出し口に口をつけて、背中につけた炭酸ガス吸収缶に通じる蛇腹管に息を吐き出す。つまり、鼻から吸って口から管の中に吐き出す。潜水服の中は、空気が残っていて、酸素の%が低くなっていたのではないか。しかし、潜水服のなかの酸素が空気薄められると、酸素欠乏のおそれがある。しかし、潜水服の内容積が大きいから酸素欠乏になりにくかったとか、このあたりのことはよくわからないがとにかく伏龍では、酸素中毒は起こらなかったことは事実と思わなければならない。帝国海軍の実験である、いい加減とはおもえない。

伏龍はヘルメット式潜水機であったが従来のように大型ではなく、小型ヘルメット式潜水器であった。清水さんは書いている。

「3月はじめに着手したものが、早くも3月の末には実用可能の域に突入した。普通、一年はゆうに必要である。この超スピードを助けてくれたものに、小型潜水具の応用があった。これは在来のヘルメット式を小型に改良したもので、きわめて効率が良い。近い将来、全海軍の潜水具をすべてこれにとりかえるべく予定されていたのである。」

この小型ヘルメットを作っていたのが僕の勤務していた東亜潜水機であった。東亜潜水機は、普通のヘルメット式潜水器のメーカーであったが、僕が居たころでも、小型ヘルメットを少しではあるが作っていた。これは伏龍の流れであったのだろう。伊豆半島は、潜水器によるテングサ採集が盛んにおこなわれていたところであるが、使う潜水器が各組合によってちがっている。東伊豆の大部分は軽便マスク式(旭式、金王式)であったが、下田近辺と西伊豆の雲見はこの小型ヘルメットをつかっていた。もちろんリブリーザとしての使用ではなく、普通にホースで空気を送っての使用であったが。

伏龍について書かれたものを読むと、潜水器が粗悪であったような記述があるが、設計としては悪くはない。ヘルメット式としてはもっとも進化したものであったと思う。ただ、戦争も末期である。材料が粗悪であり、また丁寧な加工ができなかったのだろう。