今月号の月刊ダイバーで、長く続けさせていただいたニッポン潜水グラフィティ、続ニッポン潜水グラフィティが終わった。月刊ダイバーの坂部編集長、担当してくださったみなさま、最後の担当であった緒方佳子 さん,よりまえにお世話になった方たちのお名前を列記できない。思い出せない。もうしわけないです。そして、全部の面倒をみてもらった潮美に感謝したい。

さて、内容だが、最後の号で61歳の100m潜水から、今日今までの20年間を凝縮した。およそ4000字で20年を書き尽くすのは無理だ。機会をみてぼつぼつとブログに書いて行こう。

終わりを80歳80m潜水で閉めた。本当は、この月刊ダイバーで、その状況も書いて行き、その実況も書きたかった。まだ、そこまでの目鼻がついていない。ここで、幕を引かざるを得なかった。

何れにせよ、80mの潜水については、ブログでも書いて行き、本にまとめたい。それはそれとして、プロジェクトが成功してから、また月刊ダイバーに何らかの形で載せてもらおう。

さて、月刊ダイバー10月号であるが、今、書店にあるので、ぜひぜひ、買って見てほしい。次にどうなるかわからないプロジェクトの成功までの間、連載はないから、一応の最終回になる。ここで、このブログで今急いで、この話をするのも、月刊ダイバー10月号が店頭にあるうちに合わせて見てもらえれば、という願いもある。

この10月号では人工魚礁調査をとりあげている。

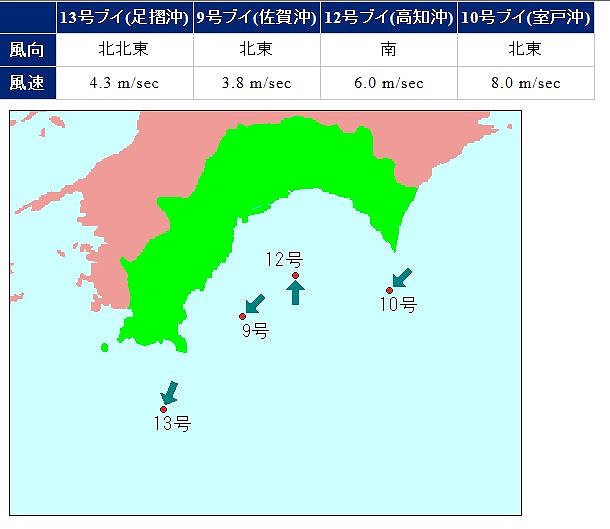

回遊魚、それも、カツオ、マグロ、シイラなど黒潮に乗って回遊する本格的回遊魚を寄せ集めようと言う浮き魚礁のことを書いた。

人工魚礁には、魚を集めて採る漁具型と、魚が育つ場をつくる資源培養型があるのだが、浮き魚礁は、漁具型、それも非常に効果が大きい漁具型である。漁具型にしても浮き魚礁とか、その場で釣って獲っている人工魚礁は別として、たとえば定置網に魚を誘導するような働きは、なかなか実証し難い。誘導する魚礁群がなくても定置網には魚は入ってくる。漁獲高が増えたことによって間接的に証明されるが、漁は、別の要因で好漁、不漁があるから、効果があったと言い切れない。

浮き魚礁は、その効果は絶対的である。

沖縄では、釣漁業はほとんどすべて、ウミンチューの釣りも、レクリエーションとしての釣りも、浮き魚礁に依存している。

そう、この調査をやったのは、65歳の時だから、今から15年前のことだ。まだ、自分のダイビングは無敵だと思っていた頃のことになる。

撮影の目的は、カレンダーの撮影だった。全国の漁業組合、水産研究機関に配布するカレンダーである。

浮き魚礁は、その目玉になるテーマである。

浮き魚礁にも、各漁協、あるいは何人かが組になって手製のパヤオを浮かす。なお、沖縄では浮き魚礁のことをパヤオと呼ぶ。そんな小さなパヤオから、国の予算で作った大型のものまである。沖縄では大型浮き魚礁は、ニライ号と呼んでいる。ニライカナイのニライだろう。ニライには、たしか1号から12号ぐらいまであった。

![b0075059_1422196.jpg]()

![b0075059_14224689.jpg]()

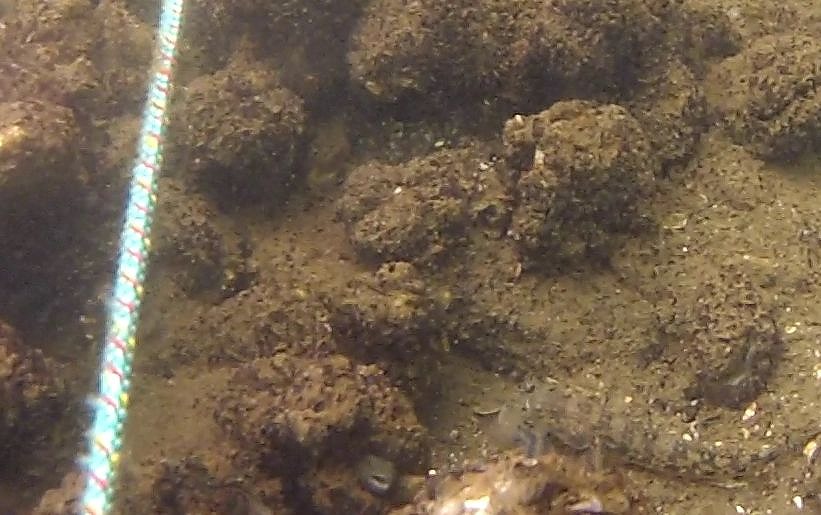

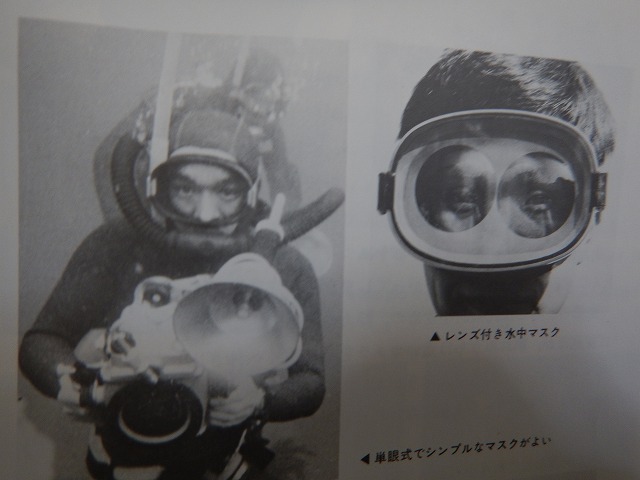

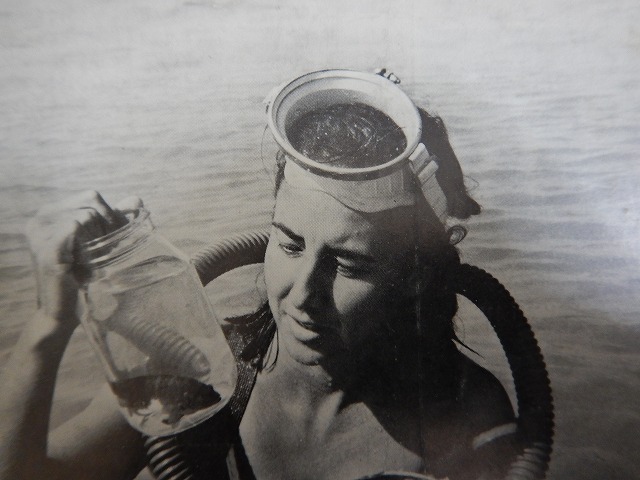

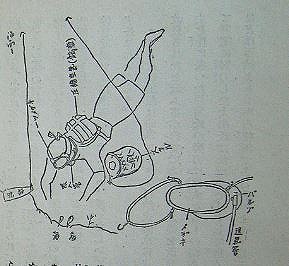

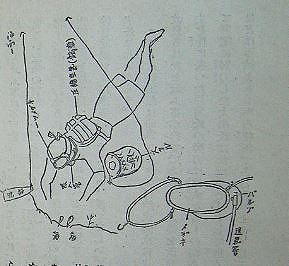

陸に揚げて整備中

現在の数をネットでみたら、次々と引退して、今、働いているのは、八重山まで入れて、6基ぐらいしかない。宮古島のニライ44号が引退したというニュースがでていた。

鉄製ではなくて、FRPの海宝号が交代している。

![b0075059_14245619.jpg]()

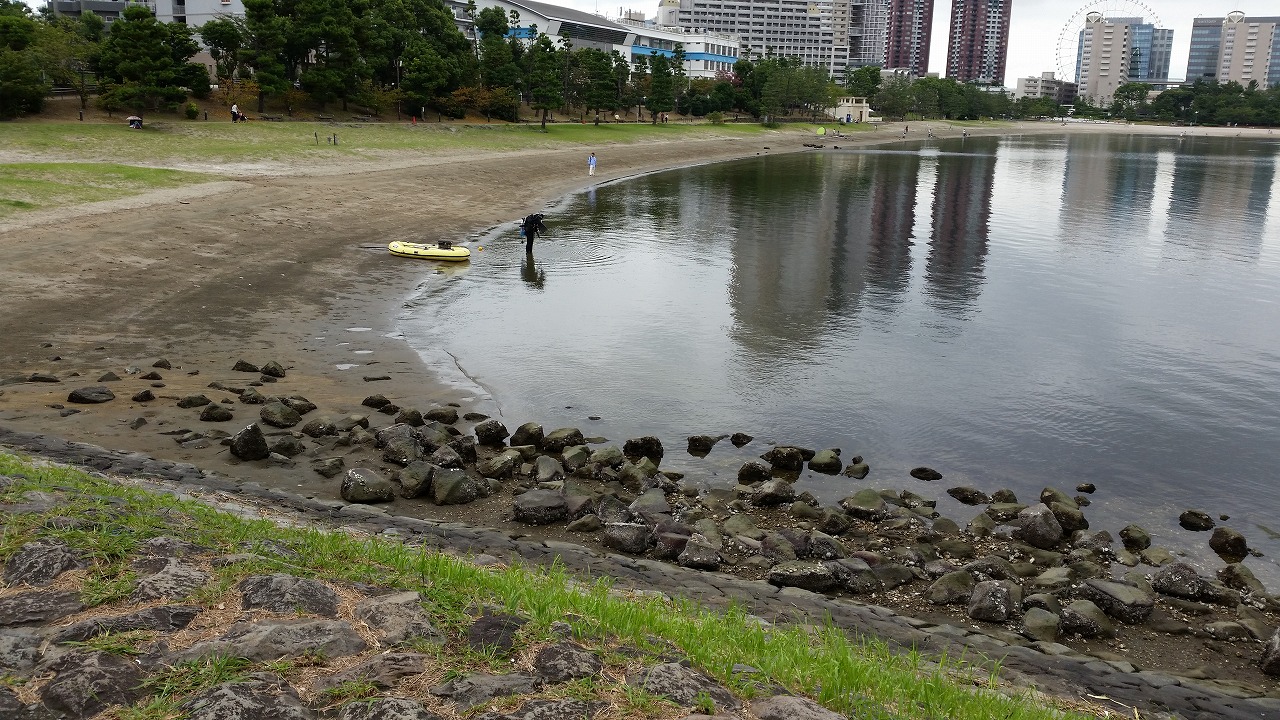

ともあれ、2000年前後の沖縄のニライ号を撮りに行く。航空運賃がかかる。ガイドは沖縄の仲間、棚原君とか、譜久里君に勤労奉仕させる。ボート代が8万から 10万だ。 第一回目、現東大教授の小久保君を助手につれていった。現地ボランティアが居るから助手など不要なのだが、どうしても行きたいというので連れて行った。

那覇港から船を出して、2時間近く走る。快速ボートだから、伊江島を横にみて、本島はかすむあたりにニライ12号がある。

ニライ号にモヤイをとって、ボートを繋ぎ、飛び込んだ。そのまま流された。2ノットはあった。死ぬ気で泳いで、20mをさかのぼり、ロープをたぐってニライ号に到着した。カツオももちろんマグロも、居ない。小さなコバンアジがちょろちょろしている。

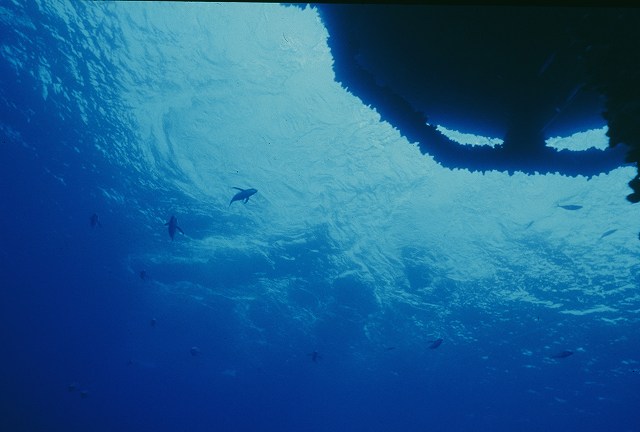

水中で見るニライ号は 2001年宇宙への旅、の宇宙ステーションそのままの姿だ。

ニライ号に潜る許可をもらいに、沖縄県庁の水産課を訪ねた。ごめん、名前を忘れた。ここには大学の後輩がいる。すごい女で、東京から館山の実習場まで自転車で行く奴で、東海汽船主催のマリンピック、三宅島で行う海洋フリッパーレースで二年連続優勝している。

一緒に潜ろうと誘ったが、本当に残念だけど、休みがとれないという。漁協に配布しているニライ号のちらしを見せてもらった。宇宙ステーションの下をキハダマグロの群が、悠然と泳ぎ過ぎている写真だ。

この写真に、僕は縛られることになる。

なんとしても、プライドにかけて、キハダマグロを撮らないわけには往かない。

二回目は伊江島沖ではなくて、久高島沖のたしか11号に転じた。ここならば流れもあんまりない。あっても、今度はボートを繋ぐようなアホなことはしない。流されて拾ってもらう。

2日通った。船代は一日8万だ。アシスタントは、譜久里くんにたのんだ。キハダはいない。カツオもいない。キハダはどこにいるのだ。流れは無いとしても、宇宙ステーションのリングのしたで、いつくるかもしれないキハダを待つ。東京から飛行機で行き、飛行機で帰る。

聞けば、キハダは、水深100mほどのところに居る。ニライ号の太い鉄鎖は、水深150mから立ち上がっている。その底の方に居るのだという。漁師は餌を撒いて、マグロを水面に引き寄せる。譜久里の提案だ。なんでもやってみる他はない。二回目、通算3回目のトライでやってみた。すでに、一回目からの費用の累計が、150万を越えている。

生け簀のタイとはちがうのだ。野生のキハダマグロが餌を撒いて、浮いてくるわけがないと、僕の常識が言う。

一方で、あきらめないことが、信条だ。

3回目の二日目、中層に浮いてマグロを待っていると、突然、ざわざわという音がした。下を見ると、黒い塊が浮き上がってきて、目の前で花火が開くように展開した。この仕事で使っていたのはニコノスⅤに20mmレンズを付けて、105ストロボだったが、下を向いた時から無意識にシャッターを、毎秒2枚ぐらいで撮っていた。そのころの撮影方法だった。カツオでも無く、もちろんキハダでもなく、30cmほどの大きいムロアジの群れだった。

きっと、100mの下で、キハダに追われたムロアジが鎖にそって湧き上がるように逃げてきたのにちがいない。後からマグロがムロアジを追って上へと突進して来たならば、すごい迫力の写真になったのだが、マグロもカツオも追い上って来なかった。

これはこれで、一枚のカレンダーになった。もうこれ以上は、資金が続かない。

月刊ダイバー10月号のトップになった写真は、この時のムロアジである。

沖縄のパヤオには、もう一つ話題があった。沖縄ではソデイカ、セイイカとも言う、大きなイカを釣る漁がある。マッコウクジラも追い回すと言われるほどの大きさだ。大きな物では、70cmは越えるだろう。肉厚の燻製が、土産物屋に並んでいる。もちろん、刺し身でも食べられる。まだ、生きている姿を撮影したことがない。ダイバーが潜れる範囲よりも深くにいるからだ。

このイカもパヤオについていて、漁をするときに10mぐらいまで上げてくるという。パヤオを追っていると聞いて、その時に潜れば、と勧めてくれる人もいた。しかし、夜の海である。夜の海であるからこそ、パヤオに何が現れるのか、ソデイカが現れなくても、キハダも上がって来るかもしれない。何が出現しても画にはなる。カレンダーの一枚にはなる。

しかし、僕は夜のソデイカは追わなかった。やはり、マグロを撮りたい。

さて、内容だが、最後の号で61歳の100m潜水から、今日今までの20年間を凝縮した。およそ4000字で20年を書き尽くすのは無理だ。機会をみてぼつぼつとブログに書いて行こう。

終わりを80歳80m潜水で閉めた。本当は、この月刊ダイバーで、その状況も書いて行き、その実況も書きたかった。まだ、そこまでの目鼻がついていない。ここで、幕を引かざるを得なかった。

何れにせよ、80mの潜水については、ブログでも書いて行き、本にまとめたい。それはそれとして、プロジェクトが成功してから、また月刊ダイバーに何らかの形で載せてもらおう。

さて、月刊ダイバー10月号であるが、今、書店にあるので、ぜひぜひ、買って見てほしい。次にどうなるかわからないプロジェクトの成功までの間、連載はないから、一応の最終回になる。ここで、このブログで今急いで、この話をするのも、月刊ダイバー10月号が店頭にあるうちに合わせて見てもらえれば、という願いもある。

この10月号では人工魚礁調査をとりあげている。

回遊魚、それも、カツオ、マグロ、シイラなど黒潮に乗って回遊する本格的回遊魚を寄せ集めようと言う浮き魚礁のことを書いた。

人工魚礁には、魚を集めて採る漁具型と、魚が育つ場をつくる資源培養型があるのだが、浮き魚礁は、漁具型、それも非常に効果が大きい漁具型である。漁具型にしても浮き魚礁とか、その場で釣って獲っている人工魚礁は別として、たとえば定置網に魚を誘導するような働きは、なかなか実証し難い。誘導する魚礁群がなくても定置網には魚は入ってくる。漁獲高が増えたことによって間接的に証明されるが、漁は、別の要因で好漁、不漁があるから、効果があったと言い切れない。

浮き魚礁は、その効果は絶対的である。

沖縄では、釣漁業はほとんどすべて、ウミンチューの釣りも、レクリエーションとしての釣りも、浮き魚礁に依存している。

そう、この調査をやったのは、65歳の時だから、今から15年前のことだ。まだ、自分のダイビングは無敵だと思っていた頃のことになる。

撮影の目的は、カレンダーの撮影だった。全国の漁業組合、水産研究機関に配布するカレンダーである。

浮き魚礁は、その目玉になるテーマである。

浮き魚礁にも、各漁協、あるいは何人かが組になって手製のパヤオを浮かす。なお、沖縄では浮き魚礁のことをパヤオと呼ぶ。そんな小さなパヤオから、国の予算で作った大型のものまである。沖縄では大型浮き魚礁は、ニライ号と呼んでいる。ニライカナイのニライだろう。ニライには、たしか1号から12号ぐらいまであった。

陸に揚げて整備中

現在の数をネットでみたら、次々と引退して、今、働いているのは、八重山まで入れて、6基ぐらいしかない。宮古島のニライ44号が引退したというニュースがでていた。

鉄製ではなくて、FRPの海宝号が交代している。

ともあれ、2000年前後の沖縄のニライ号を撮りに行く。航空運賃がかかる。ガイドは沖縄の仲間、棚原君とか、譜久里君に勤労奉仕させる。ボート代が8万から 10万だ。 第一回目、現東大教授の小久保君を助手につれていった。現地ボランティアが居るから助手など不要なのだが、どうしても行きたいというので連れて行った。

那覇港から船を出して、2時間近く走る。快速ボートだから、伊江島を横にみて、本島はかすむあたりにニライ12号がある。

ニライ号にモヤイをとって、ボートを繋ぎ、飛び込んだ。そのまま流された。2ノットはあった。死ぬ気で泳いで、20mをさかのぼり、ロープをたぐってニライ号に到着した。カツオももちろんマグロも、居ない。小さなコバンアジがちょろちょろしている。

水中で見るニライ号は 2001年宇宙への旅、の宇宙ステーションそのままの姿だ。

ニライ号に潜る許可をもらいに、沖縄県庁の水産課を訪ねた。ごめん、名前を忘れた。ここには大学の後輩がいる。すごい女で、東京から館山の実習場まで自転車で行く奴で、東海汽船主催のマリンピック、三宅島で行う海洋フリッパーレースで二年連続優勝している。

一緒に潜ろうと誘ったが、本当に残念だけど、休みがとれないという。漁協に配布しているニライ号のちらしを見せてもらった。宇宙ステーションの下をキハダマグロの群が、悠然と泳ぎ過ぎている写真だ。

この写真に、僕は縛られることになる。

なんとしても、プライドにかけて、キハダマグロを撮らないわけには往かない。

二回目は伊江島沖ではなくて、久高島沖のたしか11号に転じた。ここならば流れもあんまりない。あっても、今度はボートを繋ぐようなアホなことはしない。流されて拾ってもらう。

2日通った。船代は一日8万だ。アシスタントは、譜久里くんにたのんだ。キハダはいない。カツオもいない。キハダはどこにいるのだ。流れは無いとしても、宇宙ステーションのリングのしたで、いつくるかもしれないキハダを待つ。東京から飛行機で行き、飛行機で帰る。

聞けば、キハダは、水深100mほどのところに居る。ニライ号の太い鉄鎖は、水深150mから立ち上がっている。その底の方に居るのだという。漁師は餌を撒いて、マグロを水面に引き寄せる。譜久里の提案だ。なんでもやってみる他はない。二回目、通算3回目のトライでやってみた。すでに、一回目からの費用の累計が、150万を越えている。

生け簀のタイとはちがうのだ。野生のキハダマグロが餌を撒いて、浮いてくるわけがないと、僕の常識が言う。

一方で、あきらめないことが、信条だ。

3回目の二日目、中層に浮いてマグロを待っていると、突然、ざわざわという音がした。下を見ると、黒い塊が浮き上がってきて、目の前で花火が開くように展開した。この仕事で使っていたのはニコノスⅤに20mmレンズを付けて、105ストロボだったが、下を向いた時から無意識にシャッターを、毎秒2枚ぐらいで撮っていた。そのころの撮影方法だった。カツオでも無く、もちろんキハダでもなく、30cmほどの大きいムロアジの群れだった。

きっと、100mの下で、キハダに追われたムロアジが鎖にそって湧き上がるように逃げてきたのにちがいない。後からマグロがムロアジを追って上へと突進して来たならば、すごい迫力の写真になったのだが、マグロもカツオも追い上って来なかった。

これはこれで、一枚のカレンダーになった。もうこれ以上は、資金が続かない。

月刊ダイバー10月号のトップになった写真は、この時のムロアジである。

沖縄のパヤオには、もう一つ話題があった。沖縄ではソデイカ、セイイカとも言う、大きなイカを釣る漁がある。マッコウクジラも追い回すと言われるほどの大きさだ。大きな物では、70cmは越えるだろう。肉厚の燻製が、土産物屋に並んでいる。もちろん、刺し身でも食べられる。まだ、生きている姿を撮影したことがない。ダイバーが潜れる範囲よりも深くにいるからだ。

このイカもパヤオについていて、漁をするときに10mぐらいまで上げてくるという。パヤオを追っていると聞いて、その時に潜れば、と勧めてくれる人もいた。しかし、夜の海である。夜の海であるからこそ、パヤオに何が現れるのか、ソデイカが現れなくても、キハダも上がって来るかもしれない。何が出現しても画にはなる。カレンダーの一枚にはなる。

しかし、僕は夜のソデイカは追わなかった。やはり、マグロを撮りたい。