それにしても、昨日(14日)の波左間の海では、寒さに震えた。

13日の東京港クリーンアップが天気も良くて、水中もウエットスーツで、ほぼ快適だったので、お台場よりも、館山の方が温かいという先入観があるから、迷わずにウエットスーツにした。ウエットスーツの方が身体が動くし、ウエイトも少なくて済む、ドライスーツで11キロ付けているのが昨日のウエットスーツは4キロだ。

ところが、僕の着ているウエットスーツが、ヤクザなものだ。もう30年は前のことだろう。大西に、ユースリーダイビングコミニュケーションというダイビングショップをやらせていたころ、ダイビング用品価格破壊の「ハリサン」、今はもうやっていないのだが、そのハリサンの安売りウエットスーツをレンタル用に、男性用5着、女性用5着を買った。その後、自分用に軟らかい両面スキンとか6.5だとか、何着かウエットスーツを作ってが、すべて、破れるか縮んでしまったりして、着られない。このレンタルスーツだけが生き残っている。みっともなく、ボロにはなっているが、自分にフィットしている。それにフードジャケットを重ね着しているのだが、それで、土曜日のお台場は寒くなく快適だった。

ソシテ、昨日の館山、カメラの設置を終えると、二箇所、どこかに潜ることにしている。水温は15℃から18℃だという。水面近くは18℃だが底は15℃。自分のダイブコンピューターで15.8℃だった。やや高めにでるのだから、15℃だろう。ソシテ、透視度は6-8mと悪い。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

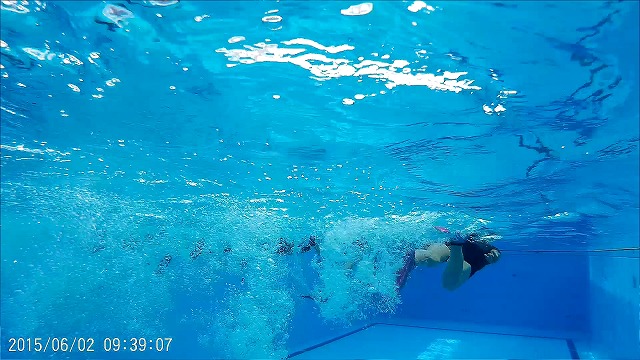

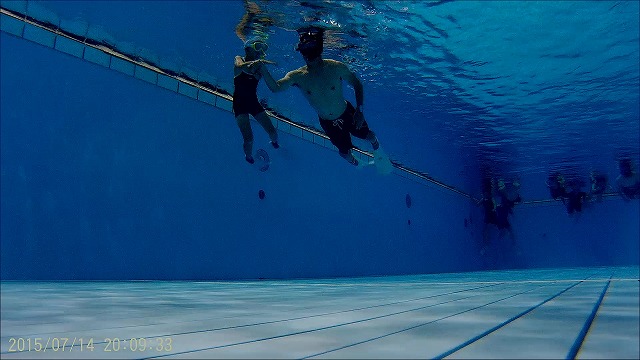

水に飛び込んだ時から寒かった。いや、船の上で飛び込む前にすでに寒かった。小雨もふっている。

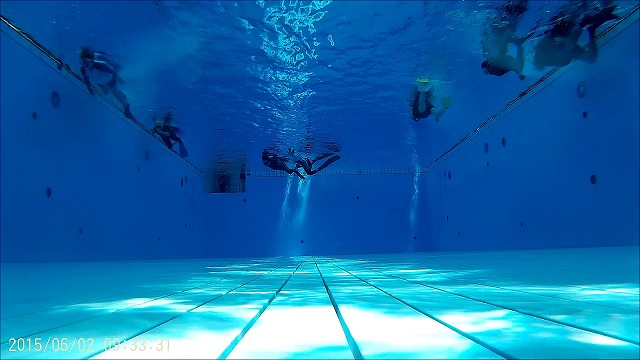

飛び込んだ時から寒くて、正常ではない。山本くんと寺内さんがバディで進むので、それについて入った。山本さんが消えた。視界が悪いので見失ったのだ。後ろから寺内さんがついてきている。彼女はスキンダイビングの弟子だから、上手だが、スクーバダイバーとしては、まだ20本ぐらいだろう。とにかく海底まで行き振り返りつつ進む。砂地だ。見つけてもらえるようにカメラのライトを点けた。寺内さんも点灯している。上を見ると、誰かのライトが見えた。その方向に進行すると、ドリーム魚礁の黒い陰が見えた。

透視度がよければ、何事もなく見通せる距離だ。Image may be NSFW.

Clik here to view.

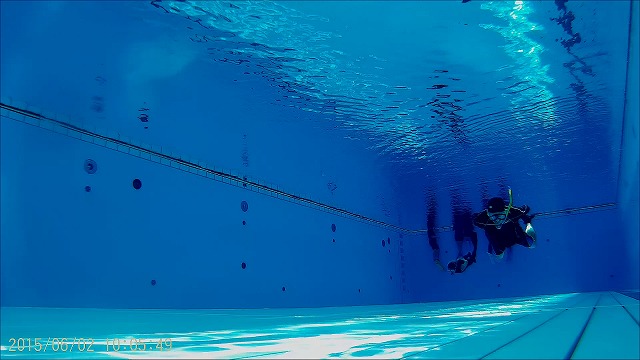

黒い陰のように見える。ドリーム魚礁

Image may be NSFW.

Clik here to view.

寒くて撮影にならないタイヤ魚礁のイセエビ

Image may be NSFW.

Clik here to view.

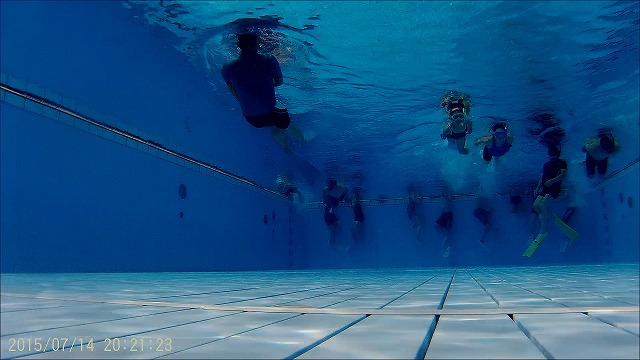

寒いので、撮影する形にならない。タイヤ魚礁に到着して、横断する。そろそろ寒さが限界に近くなったが、未だ、震えは来ない。先まで行って引き返す。途中でマアジの群れがいたが、明るいライトの光束の外ににげてしまう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

ドリームを横切って浮上にかかるころには、呼吸抵抗が増えたように感じる。寒さで息がはずんでいるのだろう。安全停止の3分が長かった。

それでも、自力で梯子を登った。ドライスーツでは登れない。

とにかく、風呂に入った。風呂がすごく熱いようだが、ウエットスーツの上からでよくわからない。それでも熱いらしいので、シャワーにして、ウエットスーツのなかにシャワーを突っ込んで次第に人間らしくなってきた。

ウエットスーツを新調するか、もうしばらくはドライで、夏はこのままのウエットスーツにするか。次回は7月だから、さすがにウエットスーツでもいいだろう。その前のお台場は、これはウエットスーツでもいい。

13日の東京港クリーンアップが天気も良くて、水中もウエットスーツで、ほぼ快適だったので、お台場よりも、館山の方が温かいという先入観があるから、迷わずにウエットスーツにした。ウエットスーツの方が身体が動くし、ウエイトも少なくて済む、ドライスーツで11キロ付けているのが昨日のウエットスーツは4キロだ。

ところが、僕の着ているウエットスーツが、ヤクザなものだ。もう30年は前のことだろう。大西に、ユースリーダイビングコミニュケーションというダイビングショップをやらせていたころ、ダイビング用品価格破壊の「ハリサン」、今はもうやっていないのだが、そのハリサンの安売りウエットスーツをレンタル用に、男性用5着、女性用5着を買った。その後、自分用に軟らかい両面スキンとか6.5だとか、何着かウエットスーツを作ってが、すべて、破れるか縮んでしまったりして、着られない。このレンタルスーツだけが生き残っている。みっともなく、ボロにはなっているが、自分にフィットしている。それにフードジャケットを重ね着しているのだが、それで、土曜日のお台場は寒くなく快適だった。

ソシテ、昨日の館山、カメラの設置を終えると、二箇所、どこかに潜ることにしている。水温は15℃から18℃だという。水面近くは18℃だが底は15℃。自分のダイブコンピューターで15.8℃だった。やや高めにでるのだから、15℃だろう。ソシテ、透視度は6-8mと悪い。

Clik here to view.

水に飛び込んだ時から寒かった。いや、船の上で飛び込む前にすでに寒かった。小雨もふっている。

飛び込んだ時から寒くて、正常ではない。山本くんと寺内さんがバディで進むので、それについて入った。山本さんが消えた。視界が悪いので見失ったのだ。後ろから寺内さんがついてきている。彼女はスキンダイビングの弟子だから、上手だが、スクーバダイバーとしては、まだ20本ぐらいだろう。とにかく海底まで行き振り返りつつ進む。砂地だ。見つけてもらえるようにカメラのライトを点けた。寺内さんも点灯している。上を見ると、誰かのライトが見えた。その方向に進行すると、ドリーム魚礁の黒い陰が見えた。

透視度がよければ、何事もなく見通せる距離だ。

Clik here to view.

黒い陰のように見える。ドリーム魚礁

Clik here to view.

寒くて撮影にならないタイヤ魚礁のイセエビ

Clik here to view.

寒いので、撮影する形にならない。タイヤ魚礁に到着して、横断する。そろそろ寒さが限界に近くなったが、未だ、震えは来ない。先まで行って引き返す。途中でマアジの群れがいたが、明るいライトの光束の外ににげてしまう。

Clik here to view.

ドリームを横切って浮上にかかるころには、呼吸抵抗が増えたように感じる。寒さで息がはずんでいるのだろう。安全停止の3分が長かった。

それでも、自力で梯子を登った。ドライスーツでは登れない。

とにかく、風呂に入った。風呂がすごく熱いようだが、ウエットスーツの上からでよくわからない。それでも熱いらしいので、シャワーにして、ウエットスーツのなかにシャワーを突っ込んで次第に人間らしくなってきた。

ウエットスーツを新調するか、もうしばらくはドライで、夏はこのままのウエットスーツにするか。次回は7月だから、さすがにウエットスーツでもいいだろう。その前のお台場は、これはウエットスーツでもいい。