1月27日、28日、ダイブビズショウが、浅草橋、ヒューリックホールで開かれた。

ながらく、この前身の前身の時代から通っている。この展示会の様子の変遷を見れば、イコールダイビング業界の変遷である。このヒューリックホールは、門前仲町から近いためもあって、そして、その大きさもちょうどいい。しかし、商談会のショウだというのに、商談会のスペースがない。まだ会場にはいらないエントランスホールにマレスと エクスプローラーの田中さんと、リブリーザーの田中さんは、このところ、エクスプローラー一色だ。ナイトロックスが充填できるところが増えれば、一桁◯が増えるだろうと思うくらい、魅力的な潜水器ではある。 元SEA&SEAにいた岩間君がやっているスクーバシステムそして、ウエットスーツのサンファンが出ている。展示会場が満員で入りきらなかったのならば、めでたい。

僕はマレスで、小さいナイフを買った。小さい残圧計ホースに取り付けられるようなナイフが前から欲しかったのだ。デザインが割といい。

岩間くんが扱っているBCも軽くてバックフロートでハーネス周りの出来もよく、買いたいようなBCだったけど、現在使っているBCで足りているので、買わなかった。でもほしい。

![]()

人とあって話をすることが、大事な仕事だと思って来ているので、せっせと、次々と人とあって話をしたので、全部ここには書ききれない。それに27日と28日の2日にわたっているので時系列で書くこともできない。

フィッシュアイの大村さんと一番長く話した。青山学院大学のダイビングクラブのOBで、青学が学連の休部になっている。歴史の長い、大事なクラブなので、なんとか復活させたい。しかし、僕はOBではないから、なんともできない。聞けば奥さんも同じクラブ出身だというからなんとかしてもらいたいが、一度水脈、人脈が切れてしまうと、かれのような素晴らしいOBでもどうにもならない。しかし、大村さんは今度の室内選手権大会から、100mレースに出たいということ、多分、学生時代にそれなりに速かったのだろう。ついでだから、フィッシュアイのライトを買ったこと。スチルのカメラマンはストロボ命だけれど、テレビ(動画)のカメラマンはライトが命だ。動画と静止画が同じカメラで撮り、動画から静止画を取り出すのが当たり前になった今頃は、水中撮影はライトが命だ。事務所には有線ライト、バッテリーライトの残骸が、山になっている。そして、現在使うライトがない。小さいバッテリーライトはフィッシュアイと、村上商事のライトを幾つか買ったのだが、全部水没した。どちらも円筒形だから、水没する理由がないのだが、水没させている。現在は、ほとんど水没の可能性が無いように見えるイノンの1000ルーメンを2本使っている。1000が2本だから、2000ルーメンの光量になるかというと、光の当たる面積が広くなっているいから、1000の明るさしかないように見える。福田くんはじめ、中川もRGBの2500を使っている。安くしてもらってRGブルーをとも考えたが、フィッシュアイで同等のFIX NEO を出している。フィッシュアイ出だしているものは、フィッシュアイで買う。必要条件は全て満たしているライトだ。ブースで担当の池田さんに、これまでの水没の実績で安くしてくれないかと交渉したが、ダメ。ここで1000円、2000円値切ったところで、どうすることもできないし、無料でいただいたとすれば、大村さんにさらに義理ができてしまう。ビズショウの特別価格で買った。水没はしない。2500ルーメンで、光量の調整が自由にできる。バッテリーの取り外しが簡単で、飛行機に乗るときも、規定のアンペア数より低いギャランティがステッカーで貼り付けてある。照射角が100度ではちょっと足りないが、左側にFIX を、右側にイノンの1000をつければ良いバランスだろう。フィッシュアイのカウンターでは、法政OBで、潮美よりも3年下ぐらい(調べたら、潮美が19期で、井上くんは23期だ)の井上くんとお話する。彼もフリッパーでは速かったはずだと思う。学連の振興にお手伝いしているが、早稲田の中尾教授が「就職に有利、就職してからの人脈が有利」というキャッチフレーズがあれば、みんな入りますよ」そうなのだ。法政なら法政の一つの大学だけではなくて、学連として人脈を広げれば、より有利になる。青山学院大学の大村さんのところに法政の井上君がもしかしたら、フリッパー競泳の縁(本当のところは知らないが)で来ているとすれば、ずいぶんと値打ちのある人脈だ。僕も担当を池田さんから井上くんに移そうとも思ったが、そういうわけには行かない。あまり、そういうのが表に出ては反感を買うのだ。お互いに、もしも、とか、いざ、とか言う時に応援すれば良い。

FIX NEO 2500 DX

明るさ2,500ルーメン

水中照射角約100度

連続点灯時間最大光量時 約55分+10分(残電量5%以下で自動減光し、安全に浮上するまでの時間を確保します)

陸上点灯可否可(高温時自動減光)

バッテリー容量3,400mAh

充電時間2.5時間

本体材質耐腐食アルミ合金、強化樹脂

耐圧水深100m

サイズW53 x H57 x L110mm

日本アクアラングのブースでは畠中さんと少し長話した。そして同じブースに入っているカシオのライトの鈴木さんとも話をする。ロゴシーズという水中トランシーバを提供してもらっているのだが、水中で会話をするということが、スクーバのような呼吸装置では、ひとつの仕事になってしまう。どうやったら使いこなせるのか、難儀だ。JAUSの2015年の研究テーマに撮影調査におけるトランシーバの運用方法というテーマで研究したらどうだろうか。

まず、改善点は、今トランシーバをマスクのベルトに引っ掛けているが、着脱がとても面倒で、プロフェッショナルな仕事ではとても使えない。フードと一体にしてしまって、フードをかぶれば、自動的に使用可能になっていれば、いいと思う。

次に運用だが、リサーチで使うならば、二人、バディ間の相互通信だけにしなければ、ダメだと思う。もしも、インストラクターとかガイドダイバーが、二人を引率するのであれば、そのシチュエーションを作らなければならない。運用はもちろん、リサーチだけではない。遊びもある。しかし、道具というものは、使い方の工夫、マニュアルが絶対的に必要だ。どうも、ロゴシーズのマニュアルが、楽しい系に偏っているように思う。水中通話は、水中科学協会のシンポジウムのテーマにしよう。

月刊ダイバーの坂部編集長(美人)とばったりで、立ち話。今度発売の号で、ニュース・ステーションの話が終わってしまうが、ニュース・ステーションでは、まだまだ、命がけだったこと、大島の噴火で噴石が雨あられと降ってきた中での撮影、伊東の停止時まで水蒸気爆発で危機一髪だったこと、などなどがあると話したが、ニュース・ステーションのあとも、僕としての冒険は続いている。ダイビングの冒険とは、外から見て物理的に危険にさらされることだけではなくて、心理的、内面的な危機一髪が(ヒヤリハットともいう)があって、それを記憶していることが多く、その記憶が次の事故を防いでいる。

「技能は知識の一種である。知識には、言語化、図式化が可能な形式知と、それが困難な暗黙知とがある。前者は論理分析的な頭で獲得する理論的な知、(たとえばマニュアル、スペック)であり、後者は身体五感で経験的に獲得する。場に特殊な知である。(たとえば、直感的イメージ、や熟練のノウハウ)」※アメリカ海兵隊 野中郁次郎著から

これは、ダイビングは冒険的スポーツであるということの次の段階で書こうとしているテーマだ。すなわち、ダイビングは海兵隊的なチームワークが必要。

もっと人とあって話をして、勉強になったことがあるが、書ききれない。書いておかないと忘れてしまうので、書かなくては、と思いながら、すでに忘れかけている。

ながらく、この前身の前身の時代から通っている。この展示会の様子の変遷を見れば、イコールダイビング業界の変遷である。このヒューリックホールは、門前仲町から近いためもあって、そして、その大きさもちょうどいい。しかし、商談会のショウだというのに、商談会のスペースがない。まだ会場にはいらないエントランスホールにマレスと エクスプローラーの田中さんと、リブリーザーの田中さんは、このところ、エクスプローラー一色だ。ナイトロックスが充填できるところが増えれば、一桁◯が増えるだろうと思うくらい、魅力的な潜水器ではある。 元SEA&SEAにいた岩間君がやっているスクーバシステムそして、ウエットスーツのサンファンが出ている。展示会場が満員で入りきらなかったのならば、めでたい。

僕はマレスで、小さいナイフを買った。小さい残圧計ホースに取り付けられるようなナイフが前から欲しかったのだ。デザインが割といい。

岩間くんが扱っているBCも軽くてバックフロートでハーネス周りの出来もよく、買いたいようなBCだったけど、現在使っているBCで足りているので、買わなかった。でもほしい。

人とあって話をすることが、大事な仕事だと思って来ているので、せっせと、次々と人とあって話をしたので、全部ここには書ききれない。それに27日と28日の2日にわたっているので時系列で書くこともできない。

フィッシュアイの大村さんと一番長く話した。青山学院大学のダイビングクラブのOBで、青学が学連の休部になっている。歴史の長い、大事なクラブなので、なんとか復活させたい。しかし、僕はOBではないから、なんともできない。聞けば奥さんも同じクラブ出身だというからなんとかしてもらいたいが、一度水脈、人脈が切れてしまうと、かれのような素晴らしいOBでもどうにもならない。しかし、大村さんは今度の室内選手権大会から、100mレースに出たいということ、多分、学生時代にそれなりに速かったのだろう。ついでだから、フィッシュアイのライトを買ったこと。スチルのカメラマンはストロボ命だけれど、テレビ(動画)のカメラマンはライトが命だ。動画と静止画が同じカメラで撮り、動画から静止画を取り出すのが当たり前になった今頃は、水中撮影はライトが命だ。事務所には有線ライト、バッテリーライトの残骸が、山になっている。そして、現在使うライトがない。小さいバッテリーライトはフィッシュアイと、村上商事のライトを幾つか買ったのだが、全部水没した。どちらも円筒形だから、水没する理由がないのだが、水没させている。現在は、ほとんど水没の可能性が無いように見えるイノンの1000ルーメンを2本使っている。1000が2本だから、2000ルーメンの光量になるかというと、光の当たる面積が広くなっているいから、1000の明るさしかないように見える。福田くんはじめ、中川もRGBの2500を使っている。安くしてもらってRGブルーをとも考えたが、フィッシュアイで同等のFIX NEO を出している。フィッシュアイ出だしているものは、フィッシュアイで買う。必要条件は全て満たしているライトだ。ブースで担当の池田さんに、これまでの水没の実績で安くしてくれないかと交渉したが、ダメ。ここで1000円、2000円値切ったところで、どうすることもできないし、無料でいただいたとすれば、大村さんにさらに義理ができてしまう。ビズショウの特別価格で買った。水没はしない。2500ルーメンで、光量の調整が自由にできる。バッテリーの取り外しが簡単で、飛行機に乗るときも、規定のアンペア数より低いギャランティがステッカーで貼り付けてある。照射角が100度ではちょっと足りないが、左側にFIX を、右側にイノンの1000をつければ良いバランスだろう。フィッシュアイのカウンターでは、法政OBで、潮美よりも3年下ぐらい(調べたら、潮美が19期で、井上くんは23期だ)の井上くんとお話する。彼もフリッパーでは速かったはずだと思う。学連の振興にお手伝いしているが、早稲田の中尾教授が「就職に有利、就職してからの人脈が有利」というキャッチフレーズがあれば、みんな入りますよ」そうなのだ。法政なら法政の一つの大学だけではなくて、学連として人脈を広げれば、より有利になる。青山学院大学の大村さんのところに法政の井上君がもしかしたら、フリッパー競泳の縁(本当のところは知らないが)で来ているとすれば、ずいぶんと値打ちのある人脈だ。僕も担当を池田さんから井上くんに移そうとも思ったが、そういうわけには行かない。あまり、そういうのが表に出ては反感を買うのだ。お互いに、もしも、とか、いざ、とか言う時に応援すれば良い。

FIX NEO 2500 DX

明るさ2,500ルーメン

水中照射角約100度

連続点灯時間最大光量時 約55分+10分(残電量5%以下で自動減光し、安全に浮上するまでの時間を確保します)

陸上点灯可否可(高温時自動減光)

バッテリー容量3,400mAh

充電時間2.5時間

本体材質耐腐食アルミ合金、強化樹脂

耐圧水深100m

サイズW53 x H57 x L110mm

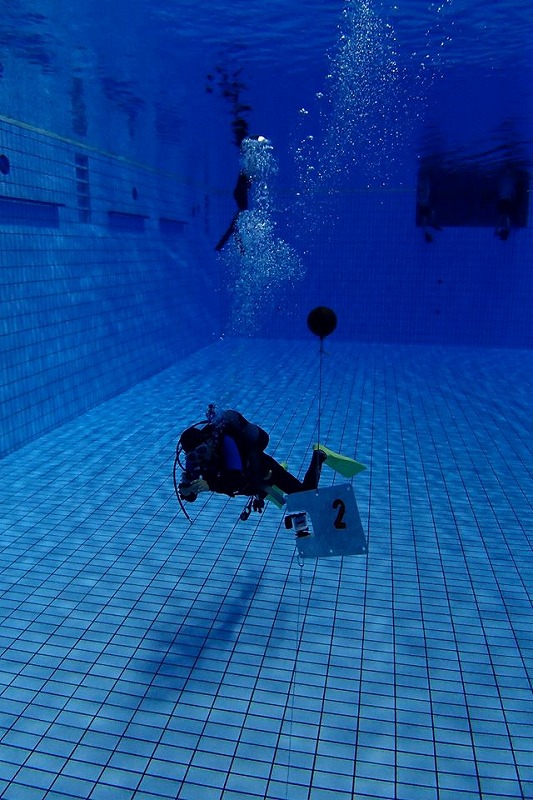

日本アクアラングのブースでは畠中さんと少し長話した。そして同じブースに入っているカシオのライトの鈴木さんとも話をする。ロゴシーズという水中トランシーバを提供してもらっているのだが、水中で会話をするということが、スクーバのような呼吸装置では、ひとつの仕事になってしまう。どうやったら使いこなせるのか、難儀だ。JAUSの2015年の研究テーマに撮影調査におけるトランシーバの運用方法というテーマで研究したらどうだろうか。

まず、改善点は、今トランシーバをマスクのベルトに引っ掛けているが、着脱がとても面倒で、プロフェッショナルな仕事ではとても使えない。フードと一体にしてしまって、フードをかぶれば、自動的に使用可能になっていれば、いいと思う。

次に運用だが、リサーチで使うならば、二人、バディ間の相互通信だけにしなければ、ダメだと思う。もしも、インストラクターとかガイドダイバーが、二人を引率するのであれば、そのシチュエーションを作らなければならない。運用はもちろん、リサーチだけではない。遊びもある。しかし、道具というものは、使い方の工夫、マニュアルが絶対的に必要だ。どうも、ロゴシーズのマニュアルが、楽しい系に偏っているように思う。水中通話は、水中科学協会のシンポジウムのテーマにしよう。

月刊ダイバーの坂部編集長(美人)とばったりで、立ち話。今度発売の号で、ニュース・ステーションの話が終わってしまうが、ニュース・ステーションでは、まだまだ、命がけだったこと、大島の噴火で噴石が雨あられと降ってきた中での撮影、伊東の停止時まで水蒸気爆発で危機一髪だったこと、などなどがあると話したが、ニュース・ステーションのあとも、僕としての冒険は続いている。ダイビングの冒険とは、外から見て物理的に危険にさらされることだけではなくて、心理的、内面的な危機一髪が(ヒヤリハットともいう)があって、それを記憶していることが多く、その記憶が次の事故を防いでいる。

「技能は知識の一種である。知識には、言語化、図式化が可能な形式知と、それが困難な暗黙知とがある。前者は論理分析的な頭で獲得する理論的な知、(たとえばマニュアル、スペック)であり、後者は身体五感で経験的に獲得する。場に特殊な知である。(たとえば、直感的イメージ、や熟練のノウハウ)」※アメリカ海兵隊 野中郁次郎著から

これは、ダイビングは冒険的スポーツであるということの次の段階で書こうとしているテーマだ。すなわち、ダイビングは海兵隊的なチームワークが必要。

もっと人とあって話をして、勉強になったことがあるが、書ききれない。書いておかないと忘れてしまうので、書かなくては、と思いながら、すでに忘れかけている。