東京海洋大学、昔の名前は東京水産大学、僕の母校だ。そして、潜水部の第一代は、自分だから、当然たくさんの思いがある。ニッポン潜水グラフィティでも学生時代のことは、ずいぶん書いたが、それでも、潜水部については、その創世記、1957年と、1958年、自分が卒業するところまでしか書いていない。

その後のことを書いたら、終わらない。別に終わらなくても良いブログだけど、先に進まない。本当に書きたかったSAIにたどりつかない。

大体、僕は話が長すぎる。12月7日のシンポジウムでも20分の予定が、40分になった。それでも法政大学のスライドは外していた。これを加えていたら1時間を超えただろう。忘年会でもしゃべりすぎて、僕の話が最後なので、帰りたい人がそわそわしはじめて、途中打ち切りにした。そんなことで、できるだけ手短に書きたいが、手短に書くことは難しい。何回も、削ってゆかなくてはならない。そんな時間はブログにはないから、かきっぱなしになる。月刊ダイバーの連載も、ブログのつもりで書かないように、と念を押されている。

東京海洋大学が他の大学と少し様子がちがうのは、

正課としての潜水実習があり、その修了者でダイビングクラブを作った。

水中生物研究会というクラブもあり、そこでも、主にスキンダイビングだが、ダイビングをやっている。1960年この研究会とダイビング部が分かれて潜水実習にかかわりなく参加できるようになり、潜水部ができた。水中生物研究会が文化部だから、運動部的体質である、これは、当時の水産大学が全学挙げてい運動部だったからだ。僕が水産大学に入学した時、まだ、校舎は久里浜と品川に分かれていて、一二年生が久里浜、三年になると品川に来る。その久里浜が凄まじかった。なんでも、終戦直後に海軍兵学校で死にそこねた、自分で言っているから死に損ないが、商船大学と水産大学に流れてきて、海軍兵学校の伝統を移植した。

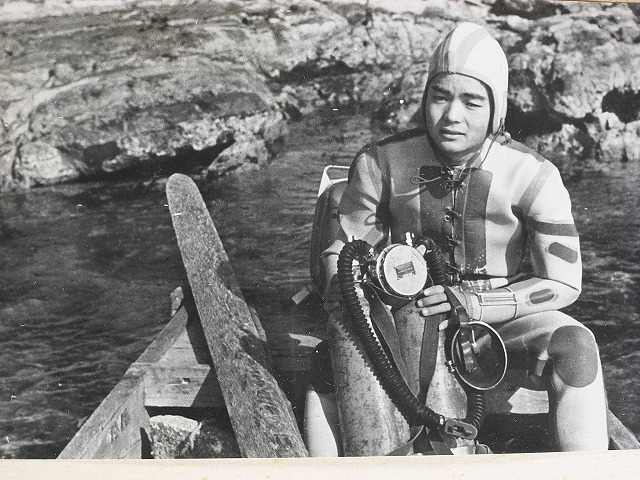

その人達はほとんど卒業した後に僕は入学したのだが、伝統というものが、特に運動部に強く残っている。特に寮に残っている。僕はそういうのには耐えられないから、寮に入らず、鎌倉に下宿した。幸いに僕が潜水で付き合うようになる一年上の先輩、探検の師匠である白井祥平さんは、優しい先輩だったが、寮と運動部は、一年生は奴隷だった。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

1年先輩の橋本さん、優しい人だった。乗っているのは櫓でこぐボート

僕は、奴隷、いじめの運動部は嫌いだが、上級生は下級生の面倒を見る。下級生は上級に対して、言葉づかいから態度をちがえるという体質は嫌いではない。海でのチームワークは、命令系統が明確でないと成立しない。だから、自分の会社スガ・マリンメカニックもかなり運動部だった。ただ、その運動部だったところが、脇水輝之の事故の遠因になったかもしれないと思えないことは無い。要はバランス感覚なのだが、バランス感覚と言うのは、すごく難しい。若者だけでは危ないというのはそのことである。

お客様とガイド、インストラクターとの関係も同じようなバランス感覚が要求される。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

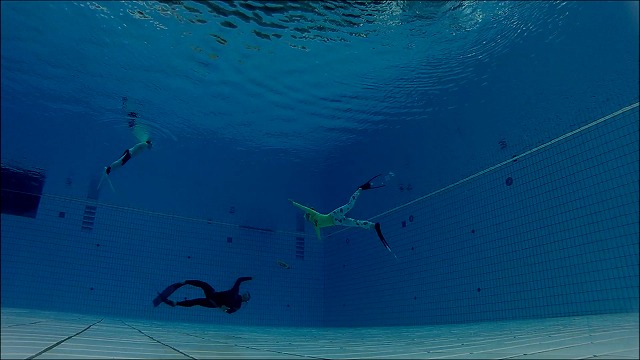

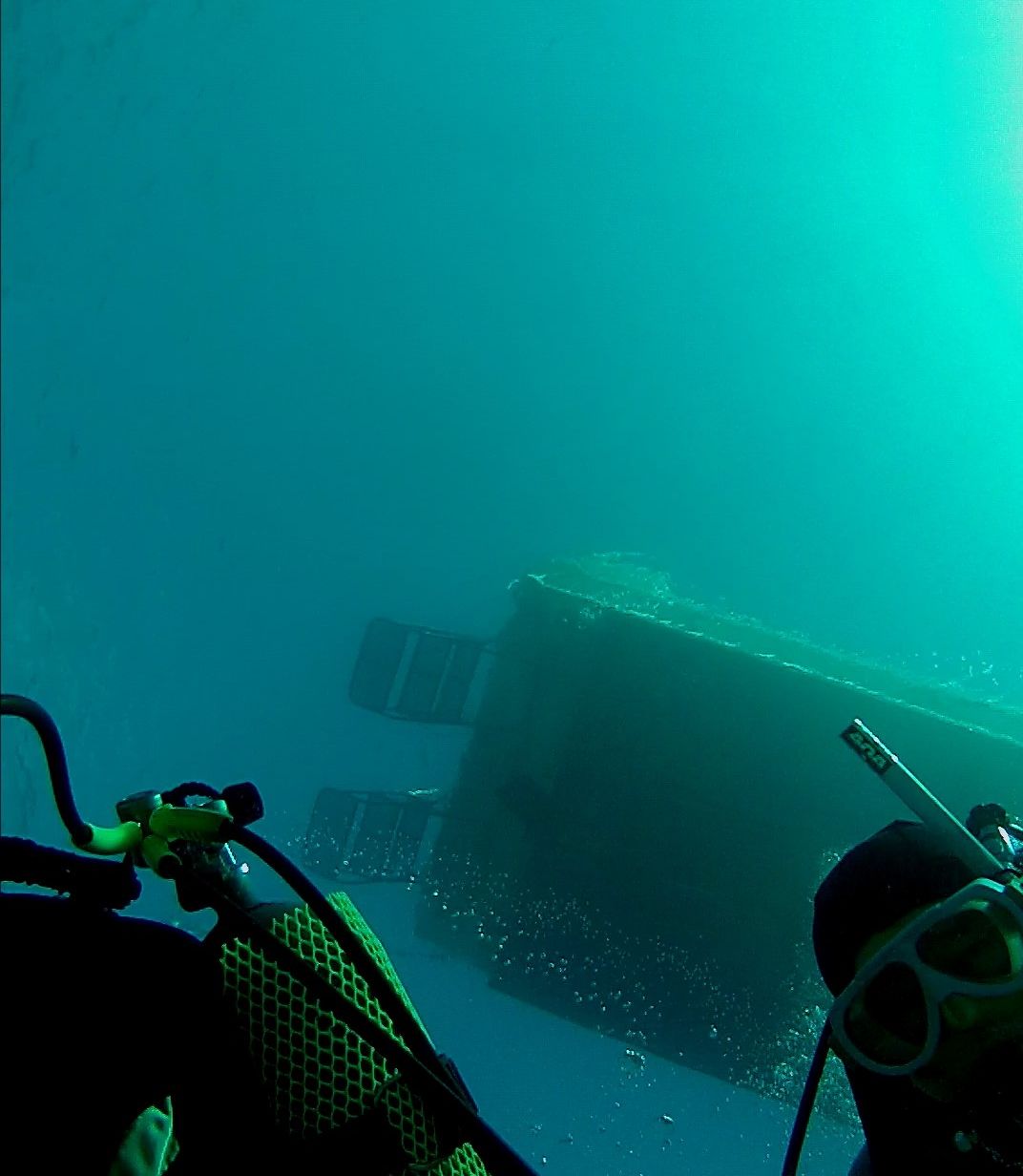

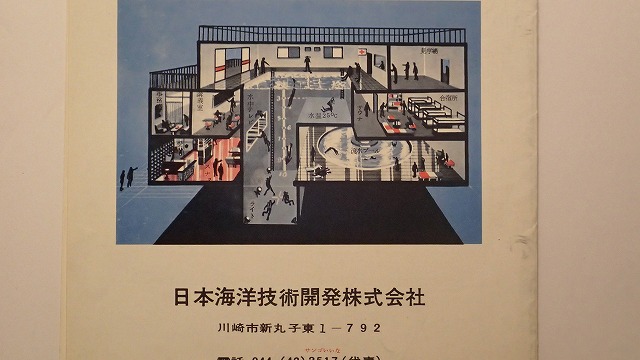

下丸子の潜水専用プール

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

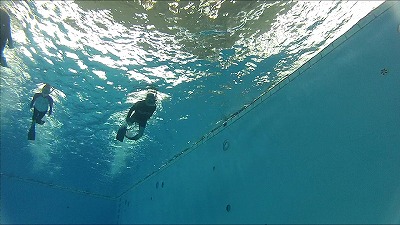

窓からプールの中を見られる。

前に述べた、13代の高橋君、吉川君を連れて、僕はスガ・マリンメカニックを作るのだが、作って早々の仕事で、川崎の下丸子にJOTEK と呼んだ、潜水訓練用のプールを作った。深さが10mと5mで民間ではじめての立派な潜水プールで、これは新宿のDOよりも前だから、日本初だった。そのプールで息こらえによる死亡事故が起こった。

これも、ニッポン潜水グラフィティに詳しいが、5mプールで息こらえをしていて、そのまま呼吸停止してしまった。その瞬間を誰も見ていない,一人だった。一人にしたことが事故の原因だった。そして、この事故のために、この会社は潰れてしまう。

ここから後は海洋大学潜水部50周年記念誌から抜粋する。

「倒産した直後に潜水部15代の合宿を見てくれと声をかけられ、落ち込んでいたときだったので、嬉しく引き受けた。

小湊の実習場で、艪漕ぎの小舟を漕ぎ出し、水深2mの海底で息こらえの練習をさせた。二人一組のバディで、二人が向き合う形で、海底にうつぶせになり、息こらえをするように指示した。おどろいたことに、みんな45秒ぐらいで浮いてくる。13代は、同じ練習でみんな2分を超えた。(前の代との比較で、決めることは自己の遠因になる)1分半の息こらえが出来ることが、1950年代の潜水実習参加条件だった。少なくとも1分半はこらえるようにと指示してしまった。

1分を超えたあたりでみな頭を出したが、一人上がってこない。すぐにバディと緊急要員を潜らせて小舟の上に引き上げた。呼吸していない。身体は硬直している。すぐにマウスツーマウスをやり、2回息を吹き込んだ時点で蘇生した。呼吸停止してから30秒も経過しない救助だったと思う。小舟の上で、蘇生した学生は、猛烈に暴れる。三人がかりで押さえつけて、陸に挙げ、救急車で病院に運び、1日入院して元気に退院した。幸いなことに、肺に水を飲んでは居なかった。水を肺に吸い込んでいると、蘇生しても、呼吸機能が冒されていて二次的に死亡してしまう可能性がある。

彼は息こらえが得意で,いつもは3分を超えていたそうだ。合宿1日目の出来事であり、合宿に参加するために冷蔵庫でのハードなアルバイトをしていて、寝不足だった。1分半と指示されたので、時計を見ながら息をこらえているうちに、ほとんど苦しさを感じないで、そのまま意識を失ってしまった。

下丸子のプールで息こらえで死亡事故を起こしたばかり、下丸子の事故も息こらえ能力の高い子で、奄美大島で子供のころから素潜りで、魚を突いていて、東京に出て潜水のインストラクターになろうと修行中だった。

その事故の直後に同じような事故を起こさせてしまった。僕は責任を感じて、コーチを止め、その後、潜水部との付き合いが断絶する。しかし、今度の50周年記念誌を見ると、その二期後に大島でブラックアウトの事故を起こし、自衛隊のヘリコプターで東京に搬送と言う記録を見た。」

記録を見たと書いて、50周年記念誌を見るとその詳細が書かれていない。22代の壇野君(現JCUE )が、[前年の大島合宿でスキンダイビングの練習中にブラックアウトの事故があり、ジェットヘリの救助があったということでした。] それで、21代を見たが何も書いていない。このようなニヤミスは詳細を書いておかなくてはいけない。

当時の顧問は山川先生だが、やはり記念誌に「実に残念なことは、それらが、一切顧問に伝えられなかったことだ。様々なうわさや風聞は隠しようもなく、伝わってきたが、もし事故の時は大学が直ちに現場で対策や救助のチームを作らなければならないという事が、自分の生活の中でいつも片隅にあったことを執行部には理解してもらいたかった。これは、学生が社会的沿うん財であることを実はわかっていなかったことになり、顧問として大変な責任を感じていることだった。」

実はその後、他大学の事故があたかも海洋大学の過去の事故であるという誤った言い伝えがあり、45代の時だったが、その頃は僕がまたかかわっていたので、顧問の谷中和先生にその真偽を聞きただそうとした。山川先生は知らないところでそんな事故があったとすれば、教授を辞任しなければならないと、在学中に死亡した学生の例を大学で調べて、違うことがわかった。そのことは僕のホームページ、「須賀次郎の潜水」に(幻の潜水事故)と言うタイトルで乗せている。この幻の事故の解明が、現在学習院大学の宮崎さんによって教えられ、第一回のシンポジウムでの宮崎監督の発表に繋がった。

★矢張り書きすぎ、ここで一応切るが、海洋大学についてはまだ続く。

その後のことを書いたら、終わらない。別に終わらなくても良いブログだけど、先に進まない。本当に書きたかったSAIにたどりつかない。

大体、僕は話が長すぎる。12月7日のシンポジウムでも20分の予定が、40分になった。それでも法政大学のスライドは外していた。これを加えていたら1時間を超えただろう。忘年会でもしゃべりすぎて、僕の話が最後なので、帰りたい人がそわそわしはじめて、途中打ち切りにした。そんなことで、できるだけ手短に書きたいが、手短に書くことは難しい。何回も、削ってゆかなくてはならない。そんな時間はブログにはないから、かきっぱなしになる。月刊ダイバーの連載も、ブログのつもりで書かないように、と念を押されている。

東京海洋大学が他の大学と少し様子がちがうのは、

正課としての潜水実習があり、その修了者でダイビングクラブを作った。

水中生物研究会というクラブもあり、そこでも、主にスキンダイビングだが、ダイビングをやっている。1960年この研究会とダイビング部が分かれて潜水実習にかかわりなく参加できるようになり、潜水部ができた。水中生物研究会が文化部だから、運動部的体質である、これは、当時の水産大学が全学挙げてい運動部だったからだ。僕が水産大学に入学した時、まだ、校舎は久里浜と品川に分かれていて、一二年生が久里浜、三年になると品川に来る。その久里浜が凄まじかった。なんでも、終戦直後に海軍兵学校で死にそこねた、自分で言っているから死に損ないが、商船大学と水産大学に流れてきて、海軍兵学校の伝統を移植した。

その人達はほとんど卒業した後に僕は入学したのだが、伝統というものが、特に運動部に強く残っている。特に寮に残っている。僕はそういうのには耐えられないから、寮に入らず、鎌倉に下宿した。幸いに僕が潜水で付き合うようになる一年上の先輩、探検の師匠である白井祥平さんは、優しい先輩だったが、寮と運動部は、一年生は奴隷だった。

Clik here to view.

1年先輩の橋本さん、優しい人だった。乗っているのは櫓でこぐボート

僕は、奴隷、いじめの運動部は嫌いだが、上級生は下級生の面倒を見る。下級生は上級に対して、言葉づかいから態度をちがえるという体質は嫌いではない。海でのチームワークは、命令系統が明確でないと成立しない。だから、自分の会社スガ・マリンメカニックもかなり運動部だった。ただ、その運動部だったところが、脇水輝之の事故の遠因になったかもしれないと思えないことは無い。要はバランス感覚なのだが、バランス感覚と言うのは、すごく難しい。若者だけでは危ないというのはそのことである。

お客様とガイド、インストラクターとの関係も同じようなバランス感覚が要求される。

Clik here to view.

下丸子の潜水専用プール

Clik here to view.

窓からプールの中を見られる。

前に述べた、13代の高橋君、吉川君を連れて、僕はスガ・マリンメカニックを作るのだが、作って早々の仕事で、川崎の下丸子にJOTEK と呼んだ、潜水訓練用のプールを作った。深さが10mと5mで民間ではじめての立派な潜水プールで、これは新宿のDOよりも前だから、日本初だった。そのプールで息こらえによる死亡事故が起こった。

これも、ニッポン潜水グラフィティに詳しいが、5mプールで息こらえをしていて、そのまま呼吸停止してしまった。その瞬間を誰も見ていない,一人だった。一人にしたことが事故の原因だった。そして、この事故のために、この会社は潰れてしまう。

ここから後は海洋大学潜水部50周年記念誌から抜粋する。

「倒産した直後に潜水部15代の合宿を見てくれと声をかけられ、落ち込んでいたときだったので、嬉しく引き受けた。

小湊の実習場で、艪漕ぎの小舟を漕ぎ出し、水深2mの海底で息こらえの練習をさせた。二人一組のバディで、二人が向き合う形で、海底にうつぶせになり、息こらえをするように指示した。おどろいたことに、みんな45秒ぐらいで浮いてくる。13代は、同じ練習でみんな2分を超えた。(前の代との比較で、決めることは自己の遠因になる)1分半の息こらえが出来ることが、1950年代の潜水実習参加条件だった。少なくとも1分半はこらえるようにと指示してしまった。

1分を超えたあたりでみな頭を出したが、一人上がってこない。すぐにバディと緊急要員を潜らせて小舟の上に引き上げた。呼吸していない。身体は硬直している。すぐにマウスツーマウスをやり、2回息を吹き込んだ時点で蘇生した。呼吸停止してから30秒も経過しない救助だったと思う。小舟の上で、蘇生した学生は、猛烈に暴れる。三人がかりで押さえつけて、陸に挙げ、救急車で病院に運び、1日入院して元気に退院した。幸いなことに、肺に水を飲んでは居なかった。水を肺に吸い込んでいると、蘇生しても、呼吸機能が冒されていて二次的に死亡してしまう可能性がある。

彼は息こらえが得意で,いつもは3分を超えていたそうだ。合宿1日目の出来事であり、合宿に参加するために冷蔵庫でのハードなアルバイトをしていて、寝不足だった。1分半と指示されたので、時計を見ながら息をこらえているうちに、ほとんど苦しさを感じないで、そのまま意識を失ってしまった。

下丸子のプールで息こらえで死亡事故を起こしたばかり、下丸子の事故も息こらえ能力の高い子で、奄美大島で子供のころから素潜りで、魚を突いていて、東京に出て潜水のインストラクターになろうと修行中だった。

その事故の直後に同じような事故を起こさせてしまった。僕は責任を感じて、コーチを止め、その後、潜水部との付き合いが断絶する。しかし、今度の50周年記念誌を見ると、その二期後に大島でブラックアウトの事故を起こし、自衛隊のヘリコプターで東京に搬送と言う記録を見た。」

記録を見たと書いて、50周年記念誌を見るとその詳細が書かれていない。22代の壇野君(現JCUE )が、[前年の大島合宿でスキンダイビングの練習中にブラックアウトの事故があり、ジェットヘリの救助があったということでした。] それで、21代を見たが何も書いていない。このようなニヤミスは詳細を書いておかなくてはいけない。

当時の顧問は山川先生だが、やはり記念誌に「実に残念なことは、それらが、一切顧問に伝えられなかったことだ。様々なうわさや風聞は隠しようもなく、伝わってきたが、もし事故の時は大学が直ちに現場で対策や救助のチームを作らなければならないという事が、自分の生活の中でいつも片隅にあったことを執行部には理解してもらいたかった。これは、学生が社会的沿うん財であることを実はわかっていなかったことになり、顧問として大変な責任を感じていることだった。」

実はその後、他大学の事故があたかも海洋大学の過去の事故であるという誤った言い伝えがあり、45代の時だったが、その頃は僕がまたかかわっていたので、顧問の谷中和先生にその真偽を聞きただそうとした。山川先生は知らないところでそんな事故があったとすれば、教授を辞任しなければならないと、在学中に死亡した学生の例を大学で調べて、違うことがわかった。そのことは僕のホームページ、「須賀次郎の潜水」に(幻の潜水事故)と言うタイトルで乗せている。この幻の事故の解明が、現在学習院大学の宮崎さんによって教えられ、第一回のシンポジウムでの宮崎監督の発表に繋がった。

★矢張り書きすぎ、ここで一応切るが、海洋大学についてはまだ続く。