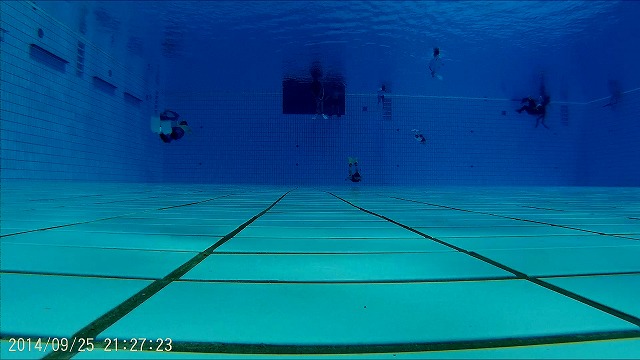

25日、21ー22時の辰巳国際水泳場の練習会、自分の練習と、最近テストをしているSJ4000(僕のはQUMOX)の実写テストをする。プールの底に、SJとAEEを並べた。GoProも一緒に並べればよかったのだが、スタンドが足りなくて(後でみたらバックにはいっていたのだが)GoProはマスクマウントで使うことにした。

![]()

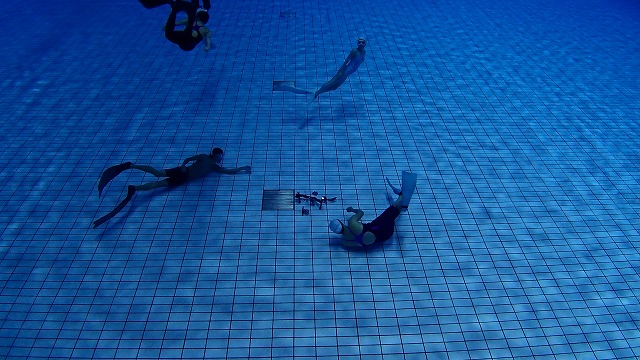

プール底におく、SJ

撮影結果の前に、自分のトレーニングだが、デスクワークが続いていて、運動不足で調子が悪い。そして、秋になり、水も冷たく感じる。

まず、ウォーミングアップで、200m、水面をゆっくりと泳ぐ。春先には力強く泳ぐことができたのにだらだら泳ぐようになってしまっている。

25mのダッシュ。後半にスピードが乗ってくる感覚がない。2本でやめた。ここでダッシュを重ねると、スキンダイビングの息こらえができなくなる。5mの底に、SJとAEEを置いているのだが、倒れてしまったのをなおしに潜るのでさえ、ちょっと息が切れてしまう。

25mの水平潜水、15mくらいで息があがってしまう。これは、繰り返して、炭酸ガスの呼吸中枢への刺激鈍くしてゆく。3回ほど繰り返すと、水平25mまでは行けるようになる。

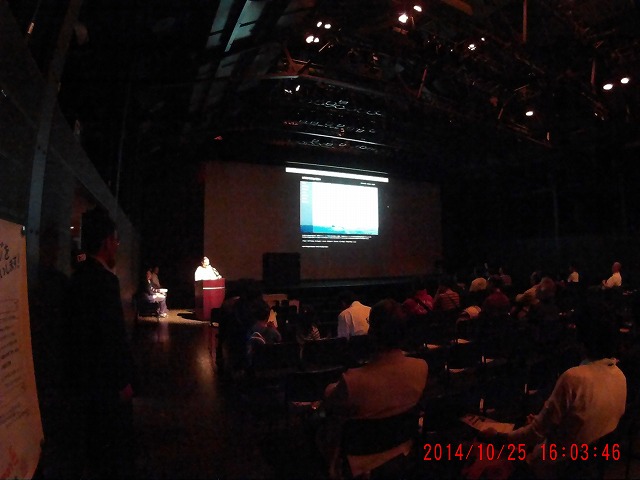

来ていた金丸監督と話をする。彼は、この一年、スキンダイビングに熱心で、パワフルな練習を繰り返している。![]()

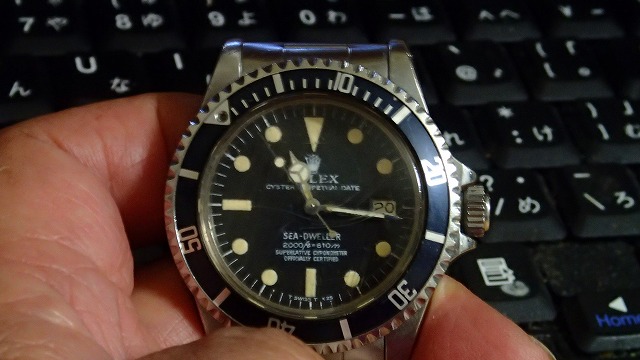

SJ

![]()

SJ 部分的な拡大 一応使える。

![]()

GoProの画像

僕もさらに水平25mをくりかえして、楽に潜れるようになった。

ラスト10分が水中フリスビーの時間なのだが、15分前あたりから鈴木君がディスクを持ち出した。フリスビーも、定着してきて、参加人数が多い。僕も25mが楽になっているので、気分良く参加できて、マスクマウントで撮影できる。

![]()

フリスビー SJ 底においたカメラ

![]()

マスクマウントGoPro

終われば、始めるときの調子悪さは消えていて、疲れてはいるけれど、気分はいい。やはり、泳げば体調はよくなる。練習時間、1時間はちょうど良い長さだ。

sjのテストだが、クリスタルクリアーなプールの25メートル対角線の角から角がシャープに見えるその鮮鋭さ、色、光の色とび、(光が強く当たる部分が白くとんでしまう)を比べるのだが、かなり、感覚的な比較ではある。sjは、予想していたよりも良い。GoPro2を100として、80ぐらい、AEEよりも良い。

プール底におく、SJ

撮影結果の前に、自分のトレーニングだが、デスクワークが続いていて、運動不足で調子が悪い。そして、秋になり、水も冷たく感じる。

まず、ウォーミングアップで、200m、水面をゆっくりと泳ぐ。春先には力強く泳ぐことができたのにだらだら泳ぐようになってしまっている。

25mのダッシュ。後半にスピードが乗ってくる感覚がない。2本でやめた。ここでダッシュを重ねると、スキンダイビングの息こらえができなくなる。5mの底に、SJとAEEを置いているのだが、倒れてしまったのをなおしに潜るのでさえ、ちょっと息が切れてしまう。

25mの水平潜水、15mくらいで息があがってしまう。これは、繰り返して、炭酸ガスの呼吸中枢への刺激鈍くしてゆく。3回ほど繰り返すと、水平25mまでは行けるようになる。

来ていた金丸監督と話をする。彼は、この一年、スキンダイビングに熱心で、パワフルな練習を繰り返している。

SJ

SJ 部分的な拡大 一応使える。

GoProの画像

僕もさらに水平25mをくりかえして、楽に潜れるようになった。

ラスト10分が水中フリスビーの時間なのだが、15分前あたりから鈴木君がディスクを持ち出した。フリスビーも、定着してきて、参加人数が多い。僕も25mが楽になっているので、気分良く参加できて、マスクマウントで撮影できる。

フリスビー SJ 底においたカメラ

マスクマウントGoPro

終われば、始めるときの調子悪さは消えていて、疲れてはいるけれど、気分はいい。やはり、泳げば体調はよくなる。練習時間、1時間はちょうど良い長さだ。

sjのテストだが、クリスタルクリアーなプールの25メートル対角線の角から角がシャープに見えるその鮮鋭さ、色、光の色とび、(光が強く当たる部分が白くとんでしまう)を比べるのだが、かなり、感覚的な比較ではある。sjは、予想していたよりも良い。GoPro2を100として、80ぐらい、AEEよりも良い。