7月3日に呉港を出港、今日5日、隠岐の島、西ノ島に入港、ネットがつながったので、航海記のその1を送る。

少しさかのぼって7月2日から

0702 人はだれでも、いつでも悩み事をかかえている。1日の辰巳でプールに入場の前、岡本美鈴さんと立ち話、美鈴さんでさえ悩み事があるとか、僕もいつも悩み事を抱えていて旅に出ていた。ただ、乗り越える勇気が加齢に比例して減ってゆく。

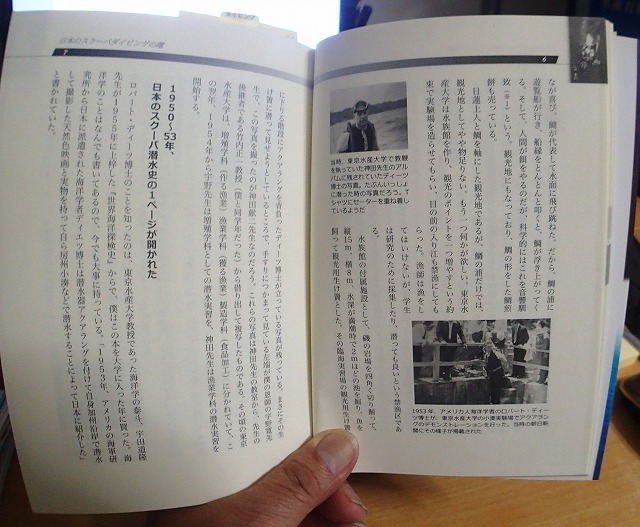

新幹線のぞみ、広島まで、グラフィティの最終校正、駆け足でやった。明日からは船に乗るのでもう見られない。もうやるべきことはやった。

元女性社員、榎並と広島駅で合う。実家の広島で嫁に行き、三児の母、榎並はいい女で幸せで何よりだ。どこかで食事。

![]()

結局、ホテルの近くのお好み焼き、小さい店ですが満席で、それほど通ではないのでわかりませんが、まあ、おいしかったです。ただ、あのヘラで食べるのが上手くできない。割り箸下さいと言いにくい雰囲気。

![]()

雨の呉港を12時に出港、1時間、予定よりも早く出航できた。

船はよく揺れる。

大変な忘れ物に船に乗ってから気づいた。一番頼りにしているライン、巻き尺をわすれてきている。最近調査をしていないので失念していたのだ。持参品リストを作ったのだが、潜水用具と撮影用具だけのリストで、調査用具というリストを作っていない。しかたがない。持ってきたロープにウエイトをつけて海底に伸ばして目標とする他ない。このシステムを確立しよう。ロープをあるだけのばし、海底のロープをマークにして、コンパスで戻ってくる他ない。たとえば、北に行けば南に戻る。東に行けば西に戻る。あとは地形と流れを見るようにする。あとは透視度がよいことを願う。

しかし、このごろ重要な忘れ物が多い。

石川さんと相談、アンカーロープから20mのベースロープを引くことにした。空気は二分の一ルール。

0704

0600から、ゴムボートの組み立て、僕は何もしない。

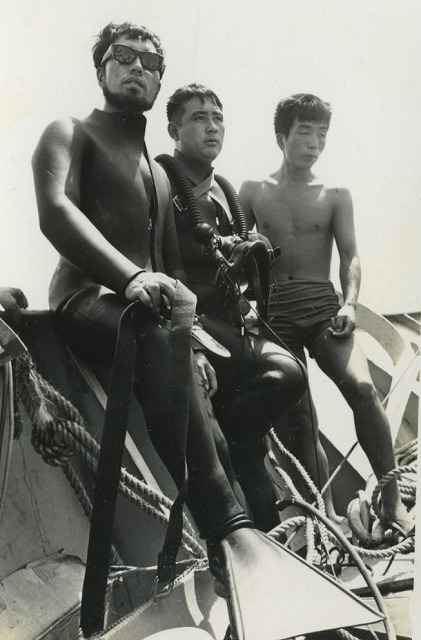

![]()

曇りで、7月というのに肌寒い。

アンカーから引くロープは20mほどで十分だが水中での扱いが難しそう。

0800から潜水機材整備

最初の潜水なので緊張している。

![]()

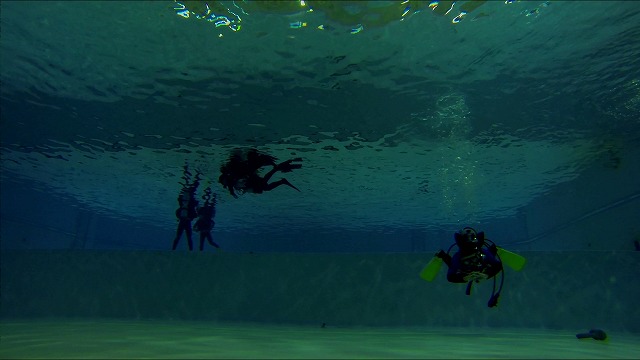

0900より、青海島に潜水。

青海島(あおみしま)は、山口県長門市の前にあるちょっとしたリアス式地形の中の島で、ダイビングポイントにもなっている。

まず今回の航海のメンバーを紹介すると、広島大学、堀教授のグループ、女子が3人、男子3人で、スキンダイビングで海藻を採集する。北海道大学酒井教授のグループは、松永先生(女性)と学生が3人、そして僕たち早稲田大学の中尾教授、町田君、石橋君、石川さん、そして僕で、5人だ。北大と早稲田は、無脊椎動物を採集の対象にしている。

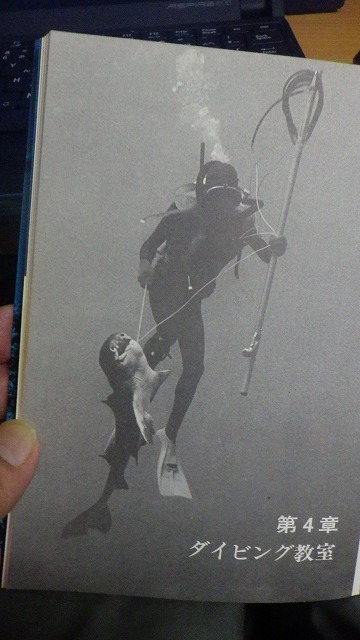

第一回潜水は、青海島の竹の子岩の付近。豊潮丸は錨泊、ゴムボートを下ろしてせんすいする。エンジン付きのゴムボートは一隻しかない。ピストン輸送をする。まず、広島大のスキンダイビンググループを岸に上陸させて、彼らは岸からエントリーして採集する。

![]()

![]()

![]()

僕たち、早稲田と北大は、エンジンをつけないゴムボートに機材を乗せ、エンジン付きゴムボートで曳航して行く。曳航というよりも、サイドバイサイド、横に並べて、保持して行く、機材ボートには石川さんが乗って、エンジン付きボートからは、町田と石橋が保持して行く。ロープで結びつけて、そのロープを持ってというのが実際の姿だろう。とにかくゴムボートを並べてゆっくり走って行く。ダイビング地点で機材ボートをアンカーで止め、エンジン付きボートは戻ってしまい。1時間後に迎えに来る。豊潮丸からは、望遠鏡で見張っているので、こちらの状況は大体わかる。

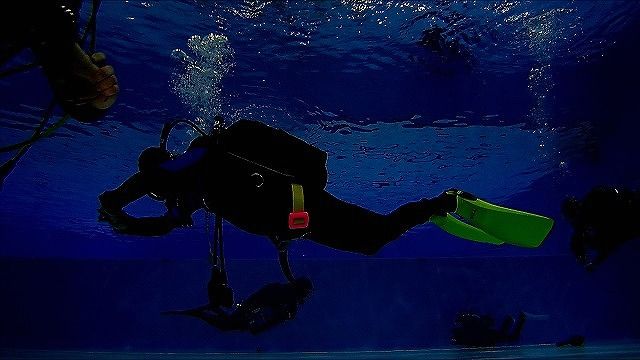

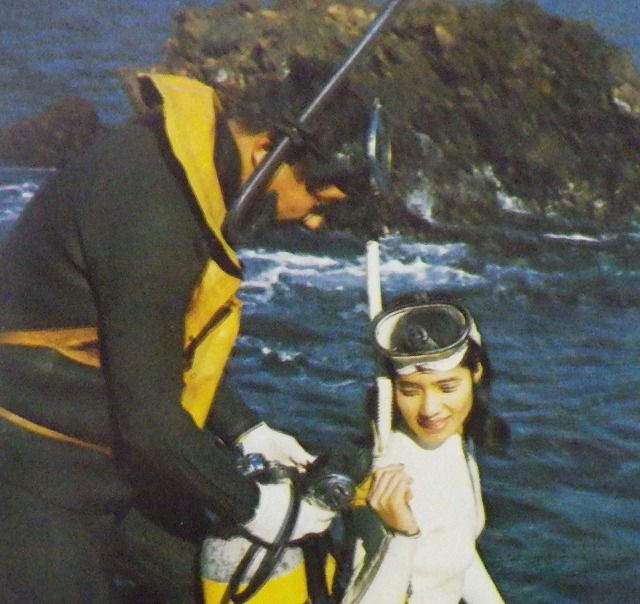

水深4mほどのところにゴムボートを止め、エンジン付きボートからエントリーして、機材ボートからスクーバを水に入れてもらう。水面でこれを装着するのだが、流れているとちょっと厳しい。今回は人数が多いので、北大グループと僕たちは分けて、ピストン輸送する。僕たちが先にエントリーして、あとから北大グループが来る。15分ほどの時間差で、まず大丈夫だろう。

久しぶり、一年に一度のこのスタイルでの潜水なので、飛び込むときは不安である。天候は小雨模様で、これも不安を拡大する。

エンジン付きのゴムボートから飛び込む。水が冷たい。下ろしてもらったスクーバを水面で着けるのだが、しばらくぶりなので、スムースに行かずに苦労してしまう。流れがあれば流されてしまう。秒速でできた昔は、昔の話だ。どうやら着けて、ボートからカメラを受け取ろうとしたとき、クラゲに唇をやられた。痛いけれど我慢する。

![]()

バディの編成は、僕が学生二人、町田、石橋について、石川さんは中尾先生につく、二つのバディは、見える範囲で行動する。

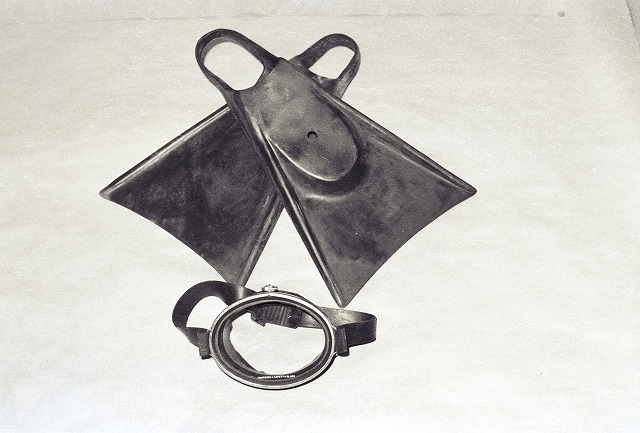

潜ろうとすると軽い。ウエイト不足だ。お台場でこの5mmのワンピースウエットを着てテストして、4キロとしていた。それに3mmのフードジャケットのウエイトが1キロ、合計5キロとしていたのだが、軽い。3mまで沈まないと浮いてしまう。

![]()

0938 潜水開始、1023浮上、潜水時間45分

最大水深 7.4m 平均4.6m 透視度は10m 水温23度

カメラはGOPRO2をマスクマウントで、オリンパスTG-2をステイに着けて、1000ルーメンのイノンのライトを1灯、左側に付けた。ゴムボートからのダイビングは荒いので、壊れたり紛失したりする可能性が高い。コンパクトに本当にタフな機材でないと使えない。

石川さんは、本線からゴムボートにタンク機材の積み下ろしをしているときに、マスクマウントのGOPRO3を海の中に落としてしまった。取に潜る時間はない。

水中の様子は回し続けているマスクマウントのGOPROで記録を見ることができる。

言葉で説明するような海でもない。予想外に濁っていたこと、ワカメの枯れた茎が群生していて、ウエイトが軽いので、水深1mまで上がった時には、ワカメをつかんで浮かないようにしていた。

二回目の潜水は見島に移動する。見島港のすぐ近くにある大きな岩を巡って潜水する。流れも波もなく、今度はウエイトを6キロに増やしたので、まあバランスが取れた。水面での装着も普通にできた。透視度は20m近くあって、海藻も小魚も青海島より大幅にきれいだ。岩の根の先まで行くとさらに透視度がよくなり、きれいな海なのだが、なぜか開放感がない。ゴムボートからの潜水がかなりのプレッシャーになっているのかもしれない。町田、石橋、両君ともにダイビングについては問題がないが、やはり上級生の町田の方が安定している。町田は、僕が教えるようになってからの4代目になる。5代目が石橋君だが、かれはどこかのダイビングショップでアドバンスまで取ってきている。

![]()

そろそろ引き返す点、二分の一ルールにしているが船のコンプレッサーの能力が低く、150キロまでしか充填されていない。引き返し点の近くで、40-50㎝級の真鯛が4-5尾ゆったりと泳いでいる。接近したかったが、学生から目を離すわけには行かない。3mあたりまで近づいたが、オリンパスでは写真にならない。

![]()

このカメラは、近寄って採集する海綿などを撮るにはいい。

1443 潜水開始、1529浮上、潜水時間46分

最大水深 9.8m 平均5.8m 透視度は20m 水温22.6度

ワンピースと2mmのフードジャケットでかなり冷たく感じた。

![]()

豊潮丸に戻ってカメラを見るとオリンパスが水没している9,8mしか潜っていないのに、石川さんにハウジングを買わなければダメと言われるが、このカメラの値打ちハウジングなしでのコンパクトさだ。幸いにして露結の曇りであり水没ではなかったが、ひどい露結だったから、露結になったら、使えない。

撮った画を比べてみて、GOPRO2の方がシャープに感じられる。

豊潮丸は、隠岐の島に向かって走る。別に時化でもないのによく揺れて、何もできずに打ち伏していた。

![]()

![]()

少しさかのぼって7月2日から

0702 人はだれでも、いつでも悩み事をかかえている。1日の辰巳でプールに入場の前、岡本美鈴さんと立ち話、美鈴さんでさえ悩み事があるとか、僕もいつも悩み事を抱えていて旅に出ていた。ただ、乗り越える勇気が加齢に比例して減ってゆく。

新幹線のぞみ、広島まで、グラフィティの最終校正、駆け足でやった。明日からは船に乗るのでもう見られない。もうやるべきことはやった。

元女性社員、榎並と広島駅で合う。実家の広島で嫁に行き、三児の母、榎並はいい女で幸せで何よりだ。どこかで食事。

結局、ホテルの近くのお好み焼き、小さい店ですが満席で、それほど通ではないのでわかりませんが、まあ、おいしかったです。ただ、あのヘラで食べるのが上手くできない。割り箸下さいと言いにくい雰囲気。

雨の呉港を12時に出港、1時間、予定よりも早く出航できた。

船はよく揺れる。

大変な忘れ物に船に乗ってから気づいた。一番頼りにしているライン、巻き尺をわすれてきている。最近調査をしていないので失念していたのだ。持参品リストを作ったのだが、潜水用具と撮影用具だけのリストで、調査用具というリストを作っていない。しかたがない。持ってきたロープにウエイトをつけて海底に伸ばして目標とする他ない。このシステムを確立しよう。ロープをあるだけのばし、海底のロープをマークにして、コンパスで戻ってくる他ない。たとえば、北に行けば南に戻る。東に行けば西に戻る。あとは地形と流れを見るようにする。あとは透視度がよいことを願う。

しかし、このごろ重要な忘れ物が多い。

石川さんと相談、アンカーロープから20mのベースロープを引くことにした。空気は二分の一ルール。

0704

0600から、ゴムボートの組み立て、僕は何もしない。

曇りで、7月というのに肌寒い。

アンカーから引くロープは20mほどで十分だが水中での扱いが難しそう。

0800から潜水機材整備

最初の潜水なので緊張している。

0900より、青海島に潜水。

青海島(あおみしま)は、山口県長門市の前にあるちょっとしたリアス式地形の中の島で、ダイビングポイントにもなっている。

まず今回の航海のメンバーを紹介すると、広島大学、堀教授のグループ、女子が3人、男子3人で、スキンダイビングで海藻を採集する。北海道大学酒井教授のグループは、松永先生(女性)と学生が3人、そして僕たち早稲田大学の中尾教授、町田君、石橋君、石川さん、そして僕で、5人だ。北大と早稲田は、無脊椎動物を採集の対象にしている。

第一回潜水は、青海島の竹の子岩の付近。豊潮丸は錨泊、ゴムボートを下ろしてせんすいする。エンジン付きのゴムボートは一隻しかない。ピストン輸送をする。まず、広島大のスキンダイビンググループを岸に上陸させて、彼らは岸からエントリーして採集する。

僕たち、早稲田と北大は、エンジンをつけないゴムボートに機材を乗せ、エンジン付きゴムボートで曳航して行く。曳航というよりも、サイドバイサイド、横に並べて、保持して行く、機材ボートには石川さんが乗って、エンジン付きボートからは、町田と石橋が保持して行く。ロープで結びつけて、そのロープを持ってというのが実際の姿だろう。とにかくゴムボートを並べてゆっくり走って行く。ダイビング地点で機材ボートをアンカーで止め、エンジン付きボートは戻ってしまい。1時間後に迎えに来る。豊潮丸からは、望遠鏡で見張っているので、こちらの状況は大体わかる。

水深4mほどのところにゴムボートを止め、エンジン付きボートからエントリーして、機材ボートからスクーバを水に入れてもらう。水面でこれを装着するのだが、流れているとちょっと厳しい。今回は人数が多いので、北大グループと僕たちは分けて、ピストン輸送する。僕たちが先にエントリーして、あとから北大グループが来る。15分ほどの時間差で、まず大丈夫だろう。

久しぶり、一年に一度のこのスタイルでの潜水なので、飛び込むときは不安である。天候は小雨模様で、これも不安を拡大する。

エンジン付きのゴムボートから飛び込む。水が冷たい。下ろしてもらったスクーバを水面で着けるのだが、しばらくぶりなので、スムースに行かずに苦労してしまう。流れがあれば流されてしまう。秒速でできた昔は、昔の話だ。どうやら着けて、ボートからカメラを受け取ろうとしたとき、クラゲに唇をやられた。痛いけれど我慢する。

バディの編成は、僕が学生二人、町田、石橋について、石川さんは中尾先生につく、二つのバディは、見える範囲で行動する。

潜ろうとすると軽い。ウエイト不足だ。お台場でこの5mmのワンピースウエットを着てテストして、4キロとしていた。それに3mmのフードジャケットのウエイトが1キロ、合計5キロとしていたのだが、軽い。3mまで沈まないと浮いてしまう。

0938 潜水開始、1023浮上、潜水時間45分

最大水深 7.4m 平均4.6m 透視度は10m 水温23度

カメラはGOPRO2をマスクマウントで、オリンパスTG-2をステイに着けて、1000ルーメンのイノンのライトを1灯、左側に付けた。ゴムボートからのダイビングは荒いので、壊れたり紛失したりする可能性が高い。コンパクトに本当にタフな機材でないと使えない。

石川さんは、本線からゴムボートにタンク機材の積み下ろしをしているときに、マスクマウントのGOPRO3を海の中に落としてしまった。取に潜る時間はない。

水中の様子は回し続けているマスクマウントのGOPROで記録を見ることができる。

言葉で説明するような海でもない。予想外に濁っていたこと、ワカメの枯れた茎が群生していて、ウエイトが軽いので、水深1mまで上がった時には、ワカメをつかんで浮かないようにしていた。

二回目の潜水は見島に移動する。見島港のすぐ近くにある大きな岩を巡って潜水する。流れも波もなく、今度はウエイトを6キロに増やしたので、まあバランスが取れた。水面での装着も普通にできた。透視度は20m近くあって、海藻も小魚も青海島より大幅にきれいだ。岩の根の先まで行くとさらに透視度がよくなり、きれいな海なのだが、なぜか開放感がない。ゴムボートからの潜水がかなりのプレッシャーになっているのかもしれない。町田、石橋、両君ともにダイビングについては問題がないが、やはり上級生の町田の方が安定している。町田は、僕が教えるようになってからの4代目になる。5代目が石橋君だが、かれはどこかのダイビングショップでアドバンスまで取ってきている。

そろそろ引き返す点、二分の一ルールにしているが船のコンプレッサーの能力が低く、150キロまでしか充填されていない。引き返し点の近くで、40-50㎝級の真鯛が4-5尾ゆったりと泳いでいる。接近したかったが、学生から目を離すわけには行かない。3mあたりまで近づいたが、オリンパスでは写真にならない。

このカメラは、近寄って採集する海綿などを撮るにはいい。

1443 潜水開始、1529浮上、潜水時間46分

最大水深 9.8m 平均5.8m 透視度は20m 水温22.6度

ワンピースと2mmのフードジャケットでかなり冷たく感じた。

豊潮丸に戻ってカメラを見るとオリンパスが水没している9,8mしか潜っていないのに、石川さんにハウジングを買わなければダメと言われるが、このカメラの値打ちハウジングなしでのコンパクトさだ。幸いにして露結の曇りであり水没ではなかったが、ひどい露結だったから、露結になったら、使えない。

撮った画を比べてみて、GOPRO2の方がシャープに感じられる。

豊潮丸は、隠岐の島に向かって走る。別に時化でもないのによく揺れて、何もできずに打ち伏していた。