無謀と冒険について

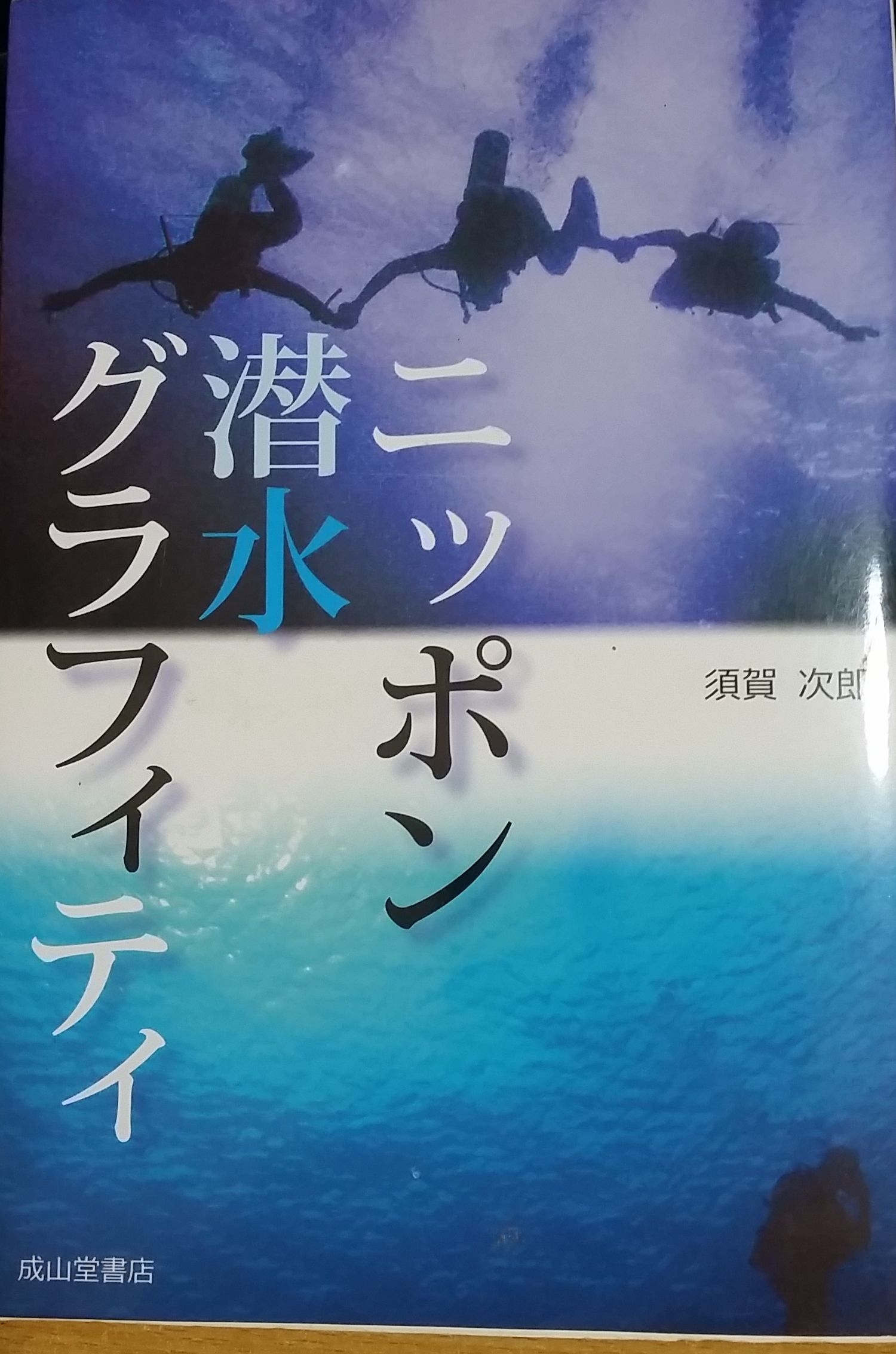

1950年代から1970年代のはじめごろまで、日本のダイビングの冒険時代のこと、「ニッポン潜水グラフィティ 」を書いた。(アマゾンで買えますから、ぜひ読んでください。)それを、現時点から振り返り、現在の器材、技術の視点から見ると、まさに、命を失いかねない冒険のシーンが何度もあったし、そして、その冒険シーンは、まさしく無謀だった。

命を落とすかもしれない無謀をやるぞ、とかけ声をかけて、やるものではない。それは特攻隊であり、そんなことを繰り返していれば、生き残っていない。

ダイビングの上手下手は、生きる死ぬだと思っていた時代がある。それこそまさしく冒険であったわけだが、あとから反省して、「ああ、冒険になってしまったか」ぼくにとって冒険とはそういうものだった。

一方、中学時代、先生に将来なにをしたい、なりたいかを聞かれると、半ば冗談で、「冒険児になりたい」などとうそぶいていた。亡くなった益田一さんが、よく「須賀さんや僕(益田さんのこと)は野垂れ死にだね」と言い、それを賛辞と受け止めていた。

さて、日本にアクアラングが入ってきたのは何時だろう。ジャック・イブ・クストーがアクアラングをつくったのは、1943年、いま「ダイビングの歴史」という本に取りかかり、座礁しているが、なんとか離礁したい。その1943年日本では伏竜特攻の潜水器が作られていた。「第二次大戦の日本とヨーロッパ、そしてアメリカとの潜水器材の差」そんなテーマで、終戦特集のテレビ番組を企画したい。けど先を急ごう。1947年には、市販されている。アメリカの水中破壊部隊が使いだすのが1949年である。

そして、1950年、日本では再軍備、と書くと問題にされるかも知れないが、自衛隊の前身である警察予備隊が生まれる。日本海軍の掃海技術は世界レベルであり、朝鮮戦争では、特別に参加している。日本近海にもまだ未処理の爆発物が多数残っていて、その処理は急務であった。警察予備隊が掃海を手がけるのは当然、その掃海のための潜水器として、アクアラングに注目するのは当然、その係りとなったのが逸見隆吉さん、飯田さん、お二人とも、後の水中処分隊の隊長になっている。逸見さんは親交があったので、そのあたりのことを聞いたのだが、何時、輸入したアクアラングが到着したのかは、おぼえていないが、予備隊がはじまってまもなく、任命されて準備に入ったということだった。常識的に考えて1951年もしくは52年、52年だろうと想像している。

そして1953年、これは確実な証拠、写真も手許にあるから間違いない。東京水産大学の小湊実習場で、当時東大に来ていた海底地質学者のロバート・ディーツ博士が水産大学の若手、当時は助手だった研究者、宇野寛、神田献二らに手ほどきした。講習というほどのことではなく、一緒に潜って、要領をつたえたのだろう。このディーツ博士のダイビングはなかなかのものだったのだろう。16ミリシネのカメラ、ハウジングを持ってきている。この時小湊実習場に、タンクもコンプレッサーもあったのだから、器材の輸入、準備は1952年には始められていたと考えるべきだろう。

そして、その翌年1954年にアクアラングを取り入れた学生のダイビング講習で、二人の事故死者がでてしまう。二人とも学生である。原因は不明である。ここから、原因不明の歴史が始まるわけだが、本人は原因を知っている。本人だけが知っているが、話すことはできない。周囲の状況から、責任者は類推する。友人たち、もしくは家族は、悲劇に至るまでの経緯を知っている。これらを総合して記録に残すことはできるはずだが、ほとんどの場合、それが行われることはない。

この事故で、水面上に小舟を配置することができる状況だったのにしていない。

責任を追及する裁判が行われ、水面に艫漕ぎの小舟サジッタを出していなかった責任が論点になるが、それが直接の事故の原因とは言えない。疑わしきものは罰せずで無罪になった。その時に小舟がいないことが責任となったならば、すべてのスクーバダイビングで小舟を直上に置かなければならないことになり、それは、スクーバの特色、アドバンテージを否定する事になるので、その後のスクーバの歴史が変わるところだった。このことは、後の自分のダイビングの歴史を大きく左右することになる。

とにかくこれで、スクーバダイビングでは、状況によっては、いとも簡単に命が失われることがわかった。冒険の条件が満たされる。

すべてのダイビングは、好むと好まざるを問わず冒険である。それでもなお、自分たちは、冒険であることを否定しようとしている。冒険であってはならないと。まだ、そのころは、冒険と危険の区別がついていないで冒険イコール危険だった。 翌1955年、東京水産大学増殖学科の潜水実習は行われなかった。その次の年1956年潜水実習は再開される。学校としては、海洋の開発にスクーバダイビングは不可欠と冒険に踏み切ったのだ。しかし安全のために学生の一人一人に命綱が着けられた。送気式潜水器なみになったのだ。なお、水産大学ではスクーバ以前にマスク式潜水の実習が行われていた。1954年の事故は、マスク式潜水だったら起こらなかった。

しかし、それに続く自分たちは、この命綱が取り去られる、自由になることを願った。安全の為の手段があるのに拒否する。すなわち無謀である。

エベレストに無酸素で登るのと同等、見方によれば、無酸素以上に無謀かもしれない。 1957年、大学三年次の正式な潜水講習。それまで、葉山で夏休みはすべて、スキンダイビングで過ごしていたので、すべて、難なくできる。優等生。優等生が危ない。1954年死亡の二人も優等生だった。しかし、その時点では優等生は危ないことを自覚していない。

1958年、卒業論文のためのフィールドリサーチ、大島で、一ヶ月弱、ライン調査を行う。最初はスクーバで行ったが、すぐに空気が無くなり、スキンダイビングで水深20mまで行う。

東京にもどって、日本潜水協会が行った、三越屋上でのスクーバダイビング展示に出演、水中脱着を毎日2回やってみせる。脱着の達人になり、スキン能力と併せて無敵と思うようになる。

そして、その1958年の秋、東京湾口浦賀、鴨居の水深30mの人工魚礁に潜る。僕たち、宇野教室への研究依頼だった。水深20mまで、素潜りで潜ることはできたが、30mへスクーバで潜るのは初めてのことだ。そして、潜るのは僕一人、ドライスーツは一着しかない。当時、まだ圧力ゲージはない。時計も高価でない。空気が無くなるのは、レギュレーターを吸った感じと、時間経過の感覚で判断する。

人工魚礁がなかなか見つからず、浮上しかけたときにに見つけて、空気が渋いのに、写真を一枚でも良いから撮ろうと突入する。そしてドライスーツが破れて浸水しオーバーウエイトでエアが切れる。無謀を絵に描いたような状況で死にかける。僕を救ったのは、手繰って浮上したアンカーロープと、やはり20m潜れる素潜り能力だった。

もし、僕が死んでたら、恩師の宇野先生は、どうなっただろう。1954年の事故はまだ裁判が続行中である。その上塗りで1957年に死亡事故だ。

宇野先生が一番の冒険者だった。

そして、1963年僕は、勤務先の東亞潜水機に無理を言って、100mへの空気潜水を計画する。その前年には、ハンネスケラーが混合ガス潜水で300m潜水を達成しているから、僕の100mは、記録でも何でもない。ただ、無謀な冒険であるだけだ。

それでも、冒険には理由、実施する価値が必要なのだ。学術的には、水深70mにある館山湾の人工魚礁を調査する。そのついでに100mに足を延ばす。潜水技術的には、そのころは未だ無かったデマンドバルブが付いた全面マスク式潜水ホース送気で潜る。

巻き込んだ舘石昭氏は、日本初の100mでのテレビ番組撮影だった。

100mに空気で潜ったら窒素酔いで失神するだろう。しかし、全面マスク式潜水で送気式だから、引き上げれば意識を取り戻すだろう。そして、事実舘石さんは失神するが、本人が失神を気づかないほどの一瞬で意識を取り戻す。

思わぬところに落とし穴があった。

さて、ホースに話を戻す。このホースが熱に弱かったのだ。潜水が8月、夏の暑い日、コンプレッサーの加熱で溶けて、接合部が抜け外れそうになった。抜けていれば終わりだった。ホースの場合、別にタンクを背負って、二系統の送気システムを持つようにするのは、その反省からだった。今から振り返れば、そんなことは常識だが、1963年、まだデマンドレギュレーターが付いたフルフェースマスクはどこにも無かったのだ。

実験潜水は成功だったが、自分はその成果を東亞潜水機に生かすことなく辞めてしまう。今だったら、子会社を作って、と考えるが、そんなシンプルな知恵がなかった。

成功はしたけれど無謀な冒険だった。無謀というのは、自ら無謀を目指すものではない。目指す人もいるけれど、自分では周到な準備をしたつもりが、客観的にみれば無謀、そういうものだろう。それでも、何かの理由を見つけて挑んでいく。人間、人類とはそういうもので、それがあるので、生き続けることができる。人は多かれ少なかれ、冒険から活力をもらって、生きている。

自分は独立して、スガ・マリン・メカニックという会社を作り、調査の会社として、それなりの成功を納め、1986年からは、水中レポートの番組をニュースステーションでやって、これも成功して、これはアアク・ファイブ・テレビという会社にした。

これも、うまくいって、自分たちは無敵、不死身、水中でできないことはないと思い上がった。

読んでいる人は、わかると思う。無敵、不死身と思ったその一歩先に危機が待ち受けている。

続く