「事例から学ぶ潜水事故対策:竹内久美 東京法令出版」について、これは、元JAMSTECにおられた、親しい友人のYさんから送られて来て、感想をブログで書けという宿題である。批評めいたことをするのは、難儀だ。ダイビングについての考え方が違う、スタイルの違うことについて書くと、どうしても異を唱えるようになってしまう。ダイビングについての考え方はそのダイバーが置かれている環境、立場によって全くちがってくる。それは、良い、悪い、の基準では計れないものだが、今後、このパターンの潜水が注目を浴びるようになる感じがする。論、異論は進歩の原動力でもある。書くことにする。 ![b0075059_08214804.jpg]()

![b0075059_08221122.jpg]()

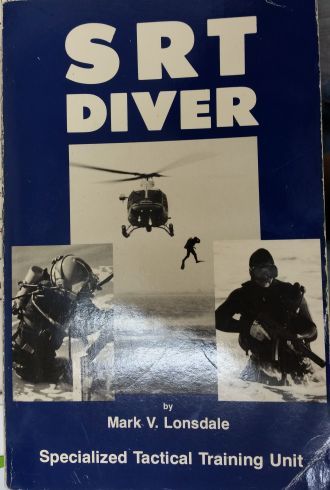

このカテゴリーの潜水は、日本においては、自衛隊の水中処分隊(危険物処理潜水)、救難活動(海上保安庁:特殊救難隊)そして消防署、警察の潜水である。 ここで、自分と消防・警察の潜水との関わりであるが、もちろんこのような特殊な潜水に従事したことはない。しかし、テレビのカメラマン時代に特殊救難隊の訓練の取材、海上自衛隊の水中処分隊の訓練の取材を何度か経験している。消防、警察については、その草分けの1960年代に指導したことがあり、1980年代にも消防の講師を2回ほどやらせてもらったことがある。テレビの取材としては、立川の消防基地の立派なプール、(25mプールで、半面が可動床で5mの深さになる。それに水深15mの潜水訓練タワーを持つ)での訓練を撮ったことがある。なぜ、この施設で全国の消防潜水士の訓練をしないのだろう。消防という組織の不思議である。 そして、自分たちの指導団体(全日本潜水連盟)には東京の水上消防書の指導者レベルのダイバーがインストラクターとして在籍していたことがあり、救急法の講師をしてもらっていた。潜水指導者としては、レクリエーショナルダイビングだけのインストラクターよりも遙かに卓越した能力を持っていたし、ダイビングの世界をリードする位置にもあった。消防を退いてからダイビングショップのようなことを始めた方も何人か知っている。 この本による警察、消防の潜水は、潜水の形態(モード)として、①レスキューモード:不明者が生存している可能性がある場合、②サーチモード:遺体や証拠品の捜索、③リカバリーモード:サーチモードに引き続いて回収するモードにわけている。 事故から1時間以上経過した現着であれば、レスキューモードはほとんどあり得ない。ほとんどの場合がサーチモード、リカバリーモードだろう。 となると、それは、従来プロの作業ダイバーが行っていた遺体捜索と変わらない。遺体捜索ならば、自分もいくつかの経験がある。本書でも「現場での対応」として、発見できなければ罵声をうけ、見つけられれば賞賛を受けるとか、遺族への思いやりが必須とか、注意がなされている。 自分がプロのダイバーとして受けた注意事項は、「お金を先にもらわないで潜ってはいけない」というかなりハードボイルドなものであった。それでも、前金はもらいにくく、見つけられないことの方が多く、つらい仕事であった。 それを消防、警察が引き受けてくれることは、本当に助かるが、本書でも述べているように、その費用は誰が出すのでしょう。と言う問題がある。そして、消防も機動隊も捜索をいつまでも続けることはできないから、プロのダイバーへ、あるいはボランティアダイバーへとバトンタッチされることになる。東北大震災以来ボランティアの活躍はめざましいものがある。その多くは友人である。 大昔だが、米軍のパラレスキュー、スクーバを付けてパラシュート降下をするグループと知り合って一緒に真鶴で潜ったことがある。1960年代のことだから、本当に大昔だが、彼らは生存の可能性がなければ潜らないといっていた。つまりレスキューのプロなのだ。 本書では、レジャー、スポーツの潜水とは全く違うように書いているが、それは、ゲスト様とのちがいで、レクリエーションダイビングのガイドとかインストラクターの場合でも、本当に一刻をあらそうレスキューの場合もあり、状況によっては、命を懸けるシーンも想定される。しかし、著者も云うように、ちがいは、消防、警察では現場での進退を決める基準、命令系統が組織にウエイトを置いているということだ。プロダイバーは原則として進退は自分で決める。プロダイバーが生き延びるためには、適宜、逃げる方策を持っている必要があるのだが、消防、警察は逃げにくいだろう。しかし、やはり逃げなければ生き延びられないことは同じだとおもう。そして、日本の場合、生存の可能性が全く無くても、捜索を打ち切ることは許されない。 自分の考えでは、海上保安部、海上自衛隊は、海の潜水が主務で、レスキューが多い、消防、警察の潜水は内陸部の潜水であり、海上保安部のようなレスキューは、少ないことから、スタイルを替えた方が良いとおもっている。訓練も、特に警察機動隊は、ダイビングの練習を日常で行うことは、ほとんどできないのではないだろうか。本書では「訓練時間の不足」としている。 ただし、水上警察、水上消防暑の潜水でも、あるいはヘリコプターからの懸垂降下をするセクションであれば、本格的なSRTになるが。 SRT,つまりスペシャルチームであれば、常時訓練をしていなければならない。 さて第五章 潜水事故とそれに関する考察 まず、事故の発生状況の数表があり、平成元年から22年まで労基局に届けがあったプロの作業ダイバーの事故数について、81件の事故で、37が死亡事故であり、37のうち減圧症が1件であり、大部分が溺水、窒息である。おそらく、死亡に至らなかった事故のなかに減圧症がかなりあるのではないかと思うが、溺水を避ける運用方法が、一番大事ということだ。運用とは段取りとも言う。これは、自分の意見も同じである。 そして、 機動隊員の殉職事案の表を見ると、8例(何時からいつまでの間の出来事であるかは書かれていないので、これまでの総数か?)で、うち訓練中が6例である。事故死の大部分が訓練だとすると、訓練に欠陥があると思わないわけには行かない。この訓練死亡事例の詳細を掲載してほしかったが、情報が流れてこないことを、本書でも嘆いて居られるから、致し方がない。事故に至る経過などを想定してまとめている。 大分県でのエア切れの事故例を詳述されているのは、参考になるが、まともな潜水会社であれば、起こりえないことでもある。 忍野八海の事故は、自分の友人の事故であるから、よく知っているが、ここでも、単純な、ラインを持たずに入る非常識である。 機動隊の訓練中の事故も、例を上げてみれば多分同じような非常識パターンの繰り返しなのかもしれない。レジャーダイビングの事故も、同じパターンの繰り返しである。事故は、非常識パターンの繰り返しで起こる。 私見として、自分たちが教えていて危ないと思ったのは、身体強健で武道をやっている人だ。こういう人は自分は死なない。無敵だと思いやすい。陸上では無敵であっても、水中では体が大きく空気消費量の大きい人は、力仕事の作業能力は別として、その生存については、弱者ともいえる。なのに、水中でも無敵だと思っている。機動隊員の訓練はこれを考えに入れないと行けないのではないだろうか。 そして、機動隊員の潜水のほとんどは、サーチ、リカバリーであり、年間の潜水数も少ないだろうし、日常の訓練もほとんどできないし、やらないだろう。 となると、訓練はSRTのスタイルよりも、レクリエーショナルダイビングのスタイルの方が、少し譲っても作業ダイバーのスタイルの方がよいのではないか、と思う。![b0075059_08240004.jpg]()

![b0075059_08234310.jpg]()

![b0075059_08241265.jpg]()

このカテゴリーの潜水は、日本においては、自衛隊の水中処分隊(危険物処理潜水)、救難活動(海上保安庁:特殊救難隊)そして消防署、警察の潜水である。 ここで、自分と消防・警察の潜水との関わりであるが、もちろんこのような特殊な潜水に従事したことはない。しかし、テレビのカメラマン時代に特殊救難隊の訓練の取材、海上自衛隊の水中処分隊の訓練の取材を何度か経験している。消防、警察については、その草分けの1960年代に指導したことがあり、1980年代にも消防の講師を2回ほどやらせてもらったことがある。テレビの取材としては、立川の消防基地の立派なプール、(25mプールで、半面が可動床で5mの深さになる。それに水深15mの潜水訓練タワーを持つ)での訓練を撮ったことがある。なぜ、この施設で全国の消防潜水士の訓練をしないのだろう。消防という組織の不思議である。 そして、自分たちの指導団体(全日本潜水連盟)には東京の水上消防書の指導者レベルのダイバーがインストラクターとして在籍していたことがあり、救急法の講師をしてもらっていた。潜水指導者としては、レクリエーショナルダイビングだけのインストラクターよりも遙かに卓越した能力を持っていたし、ダイビングの世界をリードする位置にもあった。消防を退いてからダイビングショップのようなことを始めた方も何人か知っている。 この本による警察、消防の潜水は、潜水の形態(モード)として、①レスキューモード:不明者が生存している可能性がある場合、②サーチモード:遺体や証拠品の捜索、③リカバリーモード:サーチモードに引き続いて回収するモードにわけている。 事故から1時間以上経過した現着であれば、レスキューモードはほとんどあり得ない。ほとんどの場合がサーチモード、リカバリーモードだろう。 となると、それは、従来プロの作業ダイバーが行っていた遺体捜索と変わらない。遺体捜索ならば、自分もいくつかの経験がある。本書でも「現場での対応」として、発見できなければ罵声をうけ、見つけられれば賞賛を受けるとか、遺族への思いやりが必須とか、注意がなされている。 自分がプロのダイバーとして受けた注意事項は、「お金を先にもらわないで潜ってはいけない」というかなりハードボイルドなものであった。それでも、前金はもらいにくく、見つけられないことの方が多く、つらい仕事であった。 それを消防、警察が引き受けてくれることは、本当に助かるが、本書でも述べているように、その費用は誰が出すのでしょう。と言う問題がある。そして、消防も機動隊も捜索をいつまでも続けることはできないから、プロのダイバーへ、あるいはボランティアダイバーへとバトンタッチされることになる。東北大震災以来ボランティアの活躍はめざましいものがある。その多くは友人である。 大昔だが、米軍のパラレスキュー、スクーバを付けてパラシュート降下をするグループと知り合って一緒に真鶴で潜ったことがある。1960年代のことだから、本当に大昔だが、彼らは生存の可能性がなければ潜らないといっていた。つまりレスキューのプロなのだ。 本書では、レジャー、スポーツの潜水とは全く違うように書いているが、それは、ゲスト様とのちがいで、レクリエーションダイビングのガイドとかインストラクターの場合でも、本当に一刻をあらそうレスキューの場合もあり、状況によっては、命を懸けるシーンも想定される。しかし、著者も云うように、ちがいは、消防、警察では現場での進退を決める基準、命令系統が組織にウエイトを置いているということだ。プロダイバーは原則として進退は自分で決める。プロダイバーが生き延びるためには、適宜、逃げる方策を持っている必要があるのだが、消防、警察は逃げにくいだろう。しかし、やはり逃げなければ生き延びられないことは同じだとおもう。そして、日本の場合、生存の可能性が全く無くても、捜索を打ち切ることは許されない。 自分の考えでは、海上保安部、海上自衛隊は、海の潜水が主務で、レスキューが多い、消防、警察の潜水は内陸部の潜水であり、海上保安部のようなレスキューは、少ないことから、スタイルを替えた方が良いとおもっている。訓練も、特に警察機動隊は、ダイビングの練習を日常で行うことは、ほとんどできないのではないだろうか。本書では「訓練時間の不足」としている。 ただし、水上警察、水上消防暑の潜水でも、あるいはヘリコプターからの懸垂降下をするセクションであれば、本格的なSRTになるが。 SRT,つまりスペシャルチームであれば、常時訓練をしていなければならない。 さて第五章 潜水事故とそれに関する考察 まず、事故の発生状況の数表があり、平成元年から22年まで労基局に届けがあったプロの作業ダイバーの事故数について、81件の事故で、37が死亡事故であり、37のうち減圧症が1件であり、大部分が溺水、窒息である。おそらく、死亡に至らなかった事故のなかに減圧症がかなりあるのではないかと思うが、溺水を避ける運用方法が、一番大事ということだ。運用とは段取りとも言う。これは、自分の意見も同じである。 そして、 機動隊員の殉職事案の表を見ると、8例(何時からいつまでの間の出来事であるかは書かれていないので、これまでの総数か?)で、うち訓練中が6例である。事故死の大部分が訓練だとすると、訓練に欠陥があると思わないわけには行かない。この訓練死亡事例の詳細を掲載してほしかったが、情報が流れてこないことを、本書でも嘆いて居られるから、致し方がない。事故に至る経過などを想定してまとめている。 大分県でのエア切れの事故例を詳述されているのは、参考になるが、まともな潜水会社であれば、起こりえないことでもある。 忍野八海の事故は、自分の友人の事故であるから、よく知っているが、ここでも、単純な、ラインを持たずに入る非常識である。 機動隊の訓練中の事故も、例を上げてみれば多分同じような非常識パターンの繰り返しなのかもしれない。レジャーダイビングの事故も、同じパターンの繰り返しである。事故は、非常識パターンの繰り返しで起こる。 私見として、自分たちが教えていて危ないと思ったのは、身体強健で武道をやっている人だ。こういう人は自分は死なない。無敵だと思いやすい。陸上では無敵であっても、水中では体が大きく空気消費量の大きい人は、力仕事の作業能力は別として、その生存については、弱者ともいえる。なのに、水中でも無敵だと思っている。機動隊員の訓練はこれを考えに入れないと行けないのではないだろうか。 そして、機動隊員の潜水のほとんどは、サーチ、リカバリーであり、年間の潜水数も少ないだろうし、日常の訓練もほとんどできないし、やらないだろう。 となると、訓練はSRTのスタイルよりも、レクリエーショナルダイビングのスタイルの方が、少し譲っても作業ダイバーのスタイルの方がよいのではないか、と思う。