漁場施設研究会-2

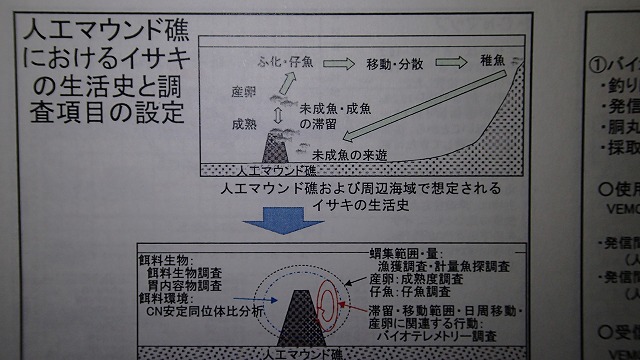

・人工マウンド礁 におけるイサキの行動解析と摂食

僕も館山の調査でイサキを追おうとおもっている。

![]()

これは、館山 稚魚

![]()

未成魚

産卵は6-8月、産卵後2日で孵化する。全長0.15-1.2cmが仔魚期で、水深10-30mを30日ぐらい、プランクトンしている。

全長が1.2-3cmが稚魚期で水深3-10mの沿岸水域にいる。前に、波佐間の隣の塩見の魚礁を調査している時、水深7mの魚礁付近に現れた。西崎の水深14mの魚礁でも見られた。岸近くのアマモ場にも現れるから、港の中のアマモ場にもいるだろう。

尾叉長3-12cmが若魚期で、ネンブツダイと一緒に群れていたり、イサキだけで大群をつくっていたりする。水深30m以下の魚礁にいるだろう。波佐間ではどの魚礁に多いかとか、分布が調べられると良い。11月半ばになると、水温低下のために、深場に移行するのだが、波佐間では12月頃までとどまっているようだ。

12-16cmが未成魚で、人工魚礁に群れている。

成魚は2-3歳の成熟個体で、水深100m以内に群れている。群れての長距離の回遊はない。夜行性で、光から逃げるとされている、昼間でも群れて餌を摂って泳いでいるから、何時眠るのか?

バイオテレメトリー調査も行なって、深浅移動を観察している。

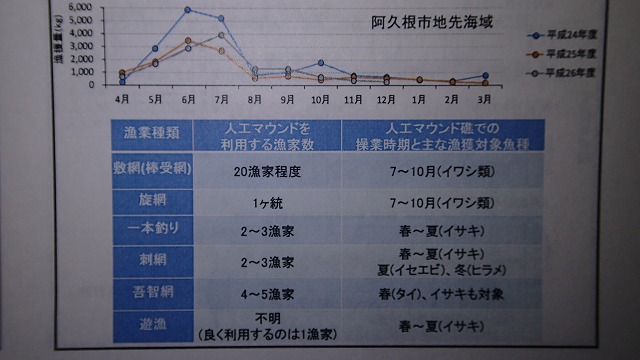

![]()

![]()

僕がやりたいのは、今波佐間でやっているインターバルカメラ多数投入の調査で、マウンド礁 を撮影したい。調度良いくらいの大きさだ。いい結果が出ると思う。

といっても、現在わかっていることの確認だが、6800-9500尾と想定されているマウンド礁 のイサキが、同時刻での位置がわかるから、分布と移動状況がわかる。数の総数の補正もできる。提案してみよう。

関西空港護岸での超音波コード化発信機によるキジハタの行動追跡

バイオテレメトリーを使って、キジハタが、あまり広くない範囲に居着いている事をしらべている。あまり遠くに行かないことの確認だ。

・乱積魚礁効果・魚群の推定

・高層魚礁における定点カメラを付加した効果事例

僕が数十年やってきた人工魚礁調査と同じだ。潜水して魚を観察し、深いところにはROVをつかい、魚の種類と数を調べる。確認する。それぞれ、魚礁メーカーが自分のところの魚礁がいかに効果があるかを調べるわけだから、魚礁の比較は出来ない。僕がやろうとしていることは、ほぼ同じ時間での比較だ。単純なことなのだが、これまでこれが行われたことがない。魚礁メーカーにも知己が多いから、お金を出してもらいたいけれど、そうすると比較ができなくなる。

定点カメラの撮影は、亡くなった鶴町が佐渡の魚礁で、この研究会の依頼でやっていた調査で、調査方法としては、結論がでている。魚礁に魚が集まっているという当たり前のことだ。効果調査なのだから、魚が居ることが確認されれば良い。

・貝殻構造物の物質循環の促進機能

・小型貝殻ブロックを使用した沿岸環境保全の取り組み事例

水中科学協会の会員になってくれている唯一の魚礁メーカーである、海洋建設の発表だ。

お台場に魚礁を沈めてテストしていたメーカーである。

小型貝殻ブロックは、僕が前から提案していた、二人で持ち上げられる60キロのウエイトのブロックだ。

これをお台場で数個、組み合わせて人工岩場を作って周年観察するプロジェクトを提案したい。

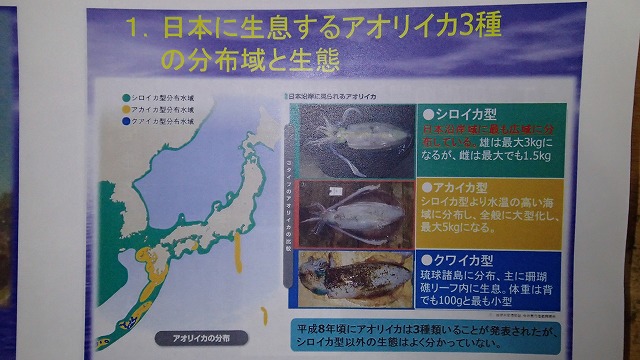

・アオリイカの産卵礁 の効果について

![]()

アオリイカの3種、シロイカ、アカイカ、クワイカの分布は、知らなかった。そういえば、八丈島、三宅島ではアカイカと言っていたけど、千葉ではアカイカとは呼ばなかった。

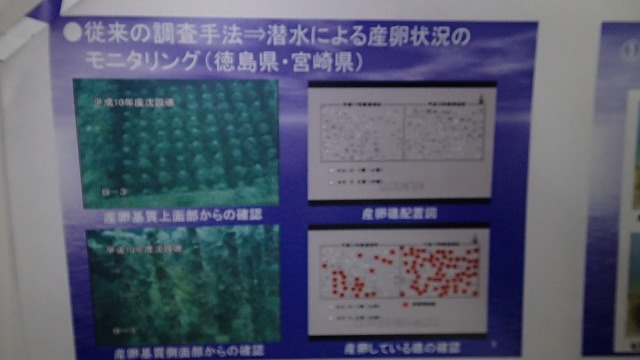

各地のダイビングサービスがアオリイカの産卵のために入れるイカシバの代わりにやや恒久的にしたブロックで、広い範囲におけるが、付着物が付いたりして、空間が埋まってしまったらどうなるのだろうか。インターバルカメラを使って調査をしていたが、あまり上手ではなかった。

![]()

核藻場礁 セルMPSの藻場造成効果について

植食魚の摂食によって、磯焼けになってしまった藻場で、海藻を植え付けても、たちまち魚に食べられてしまう。食べられないように網をかぶせたブロックを入れて、藻場を復活させるテーマだ。そんなことで良いのかと思ってしまうが、効果が合って藻場が復活したらしい。

・人工マウンド礁 におけるイサキの行動解析と摂食

僕も館山の調査でイサキを追おうとおもっている。

これは、館山 稚魚

未成魚

産卵は6-8月、産卵後2日で孵化する。全長0.15-1.2cmが仔魚期で、水深10-30mを30日ぐらい、プランクトンしている。

全長が1.2-3cmが稚魚期で水深3-10mの沿岸水域にいる。前に、波佐間の隣の塩見の魚礁を調査している時、水深7mの魚礁付近に現れた。西崎の水深14mの魚礁でも見られた。岸近くのアマモ場にも現れるから、港の中のアマモ場にもいるだろう。

尾叉長3-12cmが若魚期で、ネンブツダイと一緒に群れていたり、イサキだけで大群をつくっていたりする。水深30m以下の魚礁にいるだろう。波佐間ではどの魚礁に多いかとか、分布が調べられると良い。11月半ばになると、水温低下のために、深場に移行するのだが、波佐間では12月頃までとどまっているようだ。

12-16cmが未成魚で、人工魚礁に群れている。

成魚は2-3歳の成熟個体で、水深100m以内に群れている。群れての長距離の回遊はない。夜行性で、光から逃げるとされている、昼間でも群れて餌を摂って泳いでいるから、何時眠るのか?

バイオテレメトリー調査も行なって、深浅移動を観察している。

僕がやりたいのは、今波佐間でやっているインターバルカメラ多数投入の調査で、マウンド礁 を撮影したい。調度良いくらいの大きさだ。いい結果が出ると思う。

といっても、現在わかっていることの確認だが、6800-9500尾と想定されているマウンド礁 のイサキが、同時刻での位置がわかるから、分布と移動状況がわかる。数の総数の補正もできる。提案してみよう。

関西空港護岸での超音波コード化発信機によるキジハタの行動追跡

バイオテレメトリーを使って、キジハタが、あまり広くない範囲に居着いている事をしらべている。あまり遠くに行かないことの確認だ。

・乱積魚礁効果・魚群の推定

・高層魚礁における定点カメラを付加した効果事例

僕が数十年やってきた人工魚礁調査と同じだ。潜水して魚を観察し、深いところにはROVをつかい、魚の種類と数を調べる。確認する。それぞれ、魚礁メーカーが自分のところの魚礁がいかに効果があるかを調べるわけだから、魚礁の比較は出来ない。僕がやろうとしていることは、ほぼ同じ時間での比較だ。単純なことなのだが、これまでこれが行われたことがない。魚礁メーカーにも知己が多いから、お金を出してもらいたいけれど、そうすると比較ができなくなる。

定点カメラの撮影は、亡くなった鶴町が佐渡の魚礁で、この研究会の依頼でやっていた調査で、調査方法としては、結論がでている。魚礁に魚が集まっているという当たり前のことだ。効果調査なのだから、魚が居ることが確認されれば良い。

・貝殻構造物の物質循環の促進機能

・小型貝殻ブロックを使用した沿岸環境保全の取り組み事例

水中科学協会の会員になってくれている唯一の魚礁メーカーである、海洋建設の発表だ。

お台場に魚礁を沈めてテストしていたメーカーである。

小型貝殻ブロックは、僕が前から提案していた、二人で持ち上げられる60キロのウエイトのブロックだ。

これをお台場で数個、組み合わせて人工岩場を作って周年観察するプロジェクトを提案したい。

・アオリイカの産卵礁 の効果について

アオリイカの3種、シロイカ、アカイカ、クワイカの分布は、知らなかった。そういえば、八丈島、三宅島ではアカイカと言っていたけど、千葉ではアカイカとは呼ばなかった。

各地のダイビングサービスがアオリイカの産卵のために入れるイカシバの代わりにやや恒久的にしたブロックで、広い範囲におけるが、付着物が付いたりして、空間が埋まってしまったらどうなるのだろうか。インターバルカメラを使って調査をしていたが、あまり上手ではなかった。

核藻場礁 セルMPSの藻場造成効果について

植食魚の摂食によって、磯焼けになってしまった藻場で、海藻を植え付けても、たちまち魚に食べられてしまう。食べられないように網をかぶせたブロックを入れて、藻場を復活させるテーマだ。そんなことで良いのかと思ってしまうが、効果が合って藻場が復活したらしい。