読書について書くのが、続いたが、潜水以外のことで、一番当たり障りなく自分の意見が言える。そんな世の中になっている。それに読書論の本を読むのも好きだ。

ところで、僕の専門外、潜水以外の読書だけれどかなりの量のものだと思っている。

本を買うのは原則として、ブックオフで、108円が、主だ。新刊は本屋で考えぬくか、あるいは瞬間的に欲しくて買うか。なんだ、要するに考えて気に入れば買うということではないか。しかし、ブックオフの方は、考えないで、ちょっと気持ちが引っかかったら買う。だから、読まないで売り返してしまう本も多い。主に新書版をこの頃では買う。文庫本の方は、気に入った小説家のものはすでにほとんど読んでしまった。一冊読んで、気にいるとその小説家の本は、100円で出ていれば買う。

100円で買って、読まないで売りに出すと、30円から50円で買ってくれる。だから、新書でも小説でも、だいたい2年前、新しくて1年前だから、本のことを書いても、新刊紹介にならない。しかし、みなさまも、ブックオフに行ってウオッチしていれば、108円で買えるかもしれない。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

今日、読み終わった本は、「ビブリア古書堂の事件手帖、1-4 三上延著 メディヤワークス文庫、2013年刊」 まだ割りときれいだから、売れば50円になるだろう。残しておいても良いかな?

この著者は、電撃文庫とかいうライトノベルスに沢山出している。ビブリア古書堂のシリーズも まだ5-6と続いている。また100円で出ていれば買うだろうか?。職人芸で面白い。

すべて架空の話、メルヘンだが、古い本、古書を巡る話の連作だ。本当かどうかわからないけれど、古書の商売もかいま見られる。古本屋って、ブックオフが出来たために滅びるのではないかと心配してしまうのが皮肉だ。高い本では10万から100万の例えば江戸川乱歩の初刊本などを扱う。ヒロインは栞子さんと言ってとても巨乳のエキセントリックで魅力的名25歳ぐらいだ。ヒローは大作君という職のない大卒で、古書堂でアルバイトをして、そのまま居着いてしまう。この子の設定はやや不自然だ。本を読むことができない神経症になっている。大卒だから教科書は読めるのだろう。まあ、そんなことはどうでもいいので、テンポ、リズムがいいので、頭休めに読んで楽しかった。

ああ、そういう本って、若い子に人気があるのだろうなあ、と思う。本というものの一つのあり方だ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

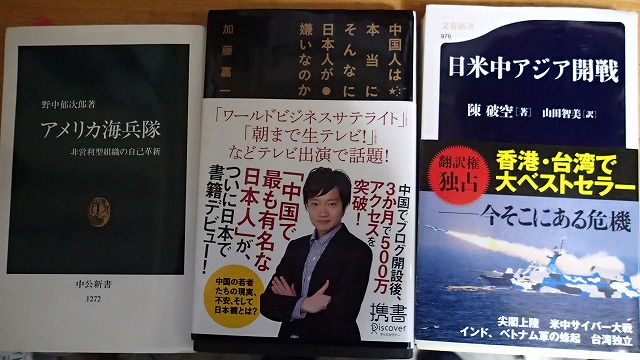

新書版では、文春新書「日米中アジア開戦 陳破空著 2014」

2014だから新しい。内容を見ると

第七章 日中開戦シミュレーション 激戦尖閣諸島

第八章 米中サイバー大戦

この辺りが面白いのかなと思って読んだが、大したことはなく、ありえない話、投降する一人っ子兵士とか、中国が弱いことの記述だ。

ちょっと面白かったのは、

第三章、 文革世代 習近平の弱点。。

そういう人たちなのかなあ

最終的には

第十章 米中開戦のシミュレーション

で中国はこてんぱんにやられてしまう。著者の意見は、少しでも早く米国が立ち上がり、戦争して中国を叩き伏せないと、だんだん敵は強くなるということだ。

著者は、中国で二回投獄されてアメリカに逃げた人だから、こんなところだろう。

「中国人はそんなに日本人が嫌いなのか、加藤嘉一 ディスカバー携書、2011」

これは、中国で活躍している若い日本人が書いたもので、テレビ出演、中国でのブログ開設500万アクセスを誇っている子だ。中国のネット事情などがわかって面白い。中国に本拠があるのだから、あまり中国をけなしては中国で仕事ができないし、といって、中国礼賛でもない。微妙なところを書いている。

例えば僕が中国に今行けば、こんな感じで受け取るのだろうなあ。と思う。人と人は少なくとも喧嘩をしないで生きて行かれる。戦争となれば、この加藤くんの友人の中国人の若者は、一人っ子兵士として殺し合いに参加して、投降するのだろうか。

「アメリカ海兵隊 野中郁次郎 非営利組織の自己革新 中公新書 1999」

アメリカ海兵隊は、世界最強の軍隊のように思える。

書き抜いた一節は、

中核技能の学習と共用「海兵隊は、ライフルマンとしての職人芸、あるいはプロの技にこだわる。もちろん、マニュアルのような組織的に共有可能な形式知も重視するが、質の高い暗黙知がなければ、形式知に変換しても底の浅い知にしかならない。イノベーションの源泉は、機械的な形式知にあるのではなく、人間的な暗黙知にあるのである。両者の相互作用から知が組織的に生み出されて行くのである。道を究めることが組織の躾になることによって、個人独自の暗黙知【技能】が磨かれて行くのである。そして暗黙知が決定的な競争優位性を生み出すのである。」他にも幾つか書き抜きたいところがあって、保存する本になった。

ところで、僕の専門外、潜水以外の読書だけれどかなりの量のものだと思っている。

本を買うのは原則として、ブックオフで、108円が、主だ。新刊は本屋で考えぬくか、あるいは瞬間的に欲しくて買うか。なんだ、要するに考えて気に入れば買うということではないか。しかし、ブックオフの方は、考えないで、ちょっと気持ちが引っかかったら買う。だから、読まないで売り返してしまう本も多い。主に新書版をこの頃では買う。文庫本の方は、気に入った小説家のものはすでにほとんど読んでしまった。一冊読んで、気にいるとその小説家の本は、100円で出ていれば買う。

100円で買って、読まないで売りに出すと、30円から50円で買ってくれる。だから、新書でも小説でも、だいたい2年前、新しくて1年前だから、本のことを書いても、新刊紹介にならない。しかし、みなさまも、ブックオフに行ってウオッチしていれば、108円で買えるかもしれない。

Clik here to view.

今日、読み終わった本は、「ビブリア古書堂の事件手帖、1-4 三上延著 メディヤワークス文庫、2013年刊」 まだ割りときれいだから、売れば50円になるだろう。残しておいても良いかな?

この著者は、電撃文庫とかいうライトノベルスに沢山出している。ビブリア古書堂のシリーズも まだ5-6と続いている。また100円で出ていれば買うだろうか?。職人芸で面白い。

すべて架空の話、メルヘンだが、古い本、古書を巡る話の連作だ。本当かどうかわからないけれど、古書の商売もかいま見られる。古本屋って、ブックオフが出来たために滅びるのではないかと心配してしまうのが皮肉だ。高い本では10万から100万の例えば江戸川乱歩の初刊本などを扱う。ヒロインは栞子さんと言ってとても巨乳のエキセントリックで魅力的名25歳ぐらいだ。ヒローは大作君という職のない大卒で、古書堂でアルバイトをして、そのまま居着いてしまう。この子の設定はやや不自然だ。本を読むことができない神経症になっている。大卒だから教科書は読めるのだろう。まあ、そんなことはどうでもいいので、テンポ、リズムがいいので、頭休めに読んで楽しかった。

ああ、そういう本って、若い子に人気があるのだろうなあ、と思う。本というものの一つのあり方だ。

Clik here to view.

新書版では、文春新書「日米中アジア開戦 陳破空著 2014」

2014だから新しい。内容を見ると

第七章 日中開戦シミュレーション 激戦尖閣諸島

第八章 米中サイバー大戦

この辺りが面白いのかなと思って読んだが、大したことはなく、ありえない話、投降する一人っ子兵士とか、中国が弱いことの記述だ。

ちょっと面白かったのは、

第三章、 文革世代 習近平の弱点。。

そういう人たちなのかなあ

最終的には

第十章 米中開戦のシミュレーション

で中国はこてんぱんにやられてしまう。著者の意見は、少しでも早く米国が立ち上がり、戦争して中国を叩き伏せないと、だんだん敵は強くなるということだ。

著者は、中国で二回投獄されてアメリカに逃げた人だから、こんなところだろう。

「中国人はそんなに日本人が嫌いなのか、加藤嘉一 ディスカバー携書、2011」

これは、中国で活躍している若い日本人が書いたもので、テレビ出演、中国でのブログ開設500万アクセスを誇っている子だ。中国のネット事情などがわかって面白い。中国に本拠があるのだから、あまり中国をけなしては中国で仕事ができないし、といって、中国礼賛でもない。微妙なところを書いている。

例えば僕が中国に今行けば、こんな感じで受け取るのだろうなあ。と思う。人と人は少なくとも喧嘩をしないで生きて行かれる。戦争となれば、この加藤くんの友人の中国人の若者は、一人っ子兵士として殺し合いに参加して、投降するのだろうか。

「アメリカ海兵隊 野中郁次郎 非営利組織の自己革新 中公新書 1999」

アメリカ海兵隊は、世界最強の軍隊のように思える。

書き抜いた一節は、

中核技能の学習と共用「海兵隊は、ライフルマンとしての職人芸、あるいはプロの技にこだわる。もちろん、マニュアルのような組織的に共有可能な形式知も重視するが、質の高い暗黙知がなければ、形式知に変換しても底の浅い知にしかならない。イノベーションの源泉は、機械的な形式知にあるのではなく、人間的な暗黙知にあるのである。両者の相互作用から知が組織的に生み出されて行くのである。道を究めることが組織の躾になることによって、個人独自の暗黙知【技能】が磨かれて行くのである。そして暗黙知が決定的な競争優位性を生み出すのである。」他にも幾つか書き抜きたいところがあって、保存する本になった。