7月には、卒論のためのフィールドワーク、伊豆大島、波浮の港で、スキンダイビングでライン調査をやった。

毎日スキンダイビングで、それも次第に深みへと潜り、20mていどまで潜れるようになった。海士級であり、研究者、学生としては驚異的だと威張れた。

そして、その8月には日本潜水科学協会が日本橋三越の屋上に円筒形、径3m深さも3mのアクリルプールでスクーバダイビングのデモストレーションをやった。見せるものはバディブリージングと水中脱着である。これに参加して、毎日3回のデモをやり、水中脱着は目をつぶってでも出来るようになった。

タンクの空気はゼロまで吸える。

そんなことをすると、空気塞栓による肺破裂の可能性が限りなく高いわけだが、そんなものは水面を向いて息を吐き出しながら上がれば良いだけだからと、問題にしなかった。それに、浮上して肺の内圧が上がってくれば、気道が開放されている限り、空気は出て行く。

減圧症にかかれるほどの空気はない。

空気は貴重だ。

そういうダイバーとして、自分は恐らく日本で有数、指折りだと自賛する状態になった。

潜り続けることができた夏も終わり、秋も中ごろだった。人工魚礁の調査潜水が宇野教室に持ち込まれた。

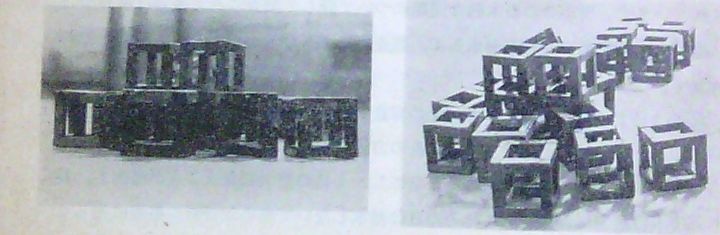

人工魚礁は1935年ごろから、本格的になったが、戦争で中断、、そして戦後になり、食料としての魚類生産拡大の切り札のひとつとして、コンクリートブロックが各地に沈設されはじめた。

日本潜水科学協会の主要メンバーには東海区水産研究所もあり、各地の水産試験場もマスク式潜水などでの人工魚礁調査は行っていたが、まだアクアラングによる調査例は少なかった。アクアラングによる調査の先端を走っていた宇野教室に調査の話が持ち込まれた。

人工魚礁は、後に自分のライフワークの一つになるわけだから、当然、僕はやりたかった。しかし、僕と原田は夏に採集したサザエの日周成長線を数えるのに忙しい。365本数えれば、一年間の成長がわかるわけだが、三年物ならば、365本掛ける3、五年ならば、掛ける5を数える。とても人工魚礁はやれない。後に日本アクアラングの社長になる上島君が、宇野教室に来て、研究テーマが無くてぶらぶらしていた。しかし、上島さんは、ダイビングについては、潜水実習を終えただけのキャリアだった。目標とする人工魚礁は神奈川県浦賀の鴨井漁港の地先、水深33mだ。水深33mは、今でも昔でも深い。1958年では、33mに潜ったスクーバダイバーは数えるほどだったろう。定置網の調査を始めていた一級上の恵理さんは、僕たちとは科がちがう漁業科であるが、水深80mに潜って窒素酔いの経験があると豪語していたが、そのくらいのものだ。

もちろん、僕は30mを越える経験などない。

しかし、宇野教室でこのテーマをやろうとすれば、僕が潜る他ない。僕は潜りたい。

その頃のウエットスーツというもの、まだ、独立気泡ネオプレーンのものはない。クストー等が使ったもの、単なるスポンジのスーツはあった。水産大学でもあって、一年先輩の竹下さん、橋本さんはそれを使って小湊でサザエの調査をした。僕と原田が、ためしに使って見て、接着剤が老化していたらしく、バラバラにしてしまった。だから、宇野教室にはウエットスーツは無い。

なお、今の独立気泡のウエットスーツができるのは1959~60年であり、この時は1958年である

ウエットスーツの前にドライスーツはあった。いわゆる潜水服とはドライスーツのことだから、あっても当然だが、ヘルメット式、マスク式の潜水服は、歩く潜水服であり、泳ぐスクーバには使いにくい。

スクーバ用のドライスーツは、これもクストーのグループで作られていた。

密閉されたドライスーツは、内圧外圧(水圧)の不均衡によって、スーツの内側が陰圧になり、身体が吸いだされる絞られるスクィーズが起こってしまう。これで30mは潜れない。スーツ、潜水服の中に空気を送り込んで、内圧外圧を均等にしなければならない。ヘルメット式、マスク式の場合には問題なくできているが、スクーバの場合には、なにか工夫しなければならない。クストーの工夫は、マスク式と同じように、服の中にも空気を送り込んで、圧を均等にする。わかりやすく言うと、潜水服とマスクを接合密閉状態にして、その中にダイバーの呼気を吐き出して均等にする。コンスタントボリューム型と呼ばれるもので、スーツの頭の部分足の部分にも排気弁が付いていて、内側全体が外の水圧と吊りあうようになっている。(※現在のドライスーツは、レギュレーターの高圧弁を通してインフレ―ターで空気を送り込んでいるが、それをダイバーの呼気から送り込む)

つまりダイバーは、ドライスーツの中に密閉される。外の空気は蓋式になっているマスクのガラスをはずさないと吸えない。水面に浮上しても、外の空気は吸えないわけだ。

このドライスーツは、後に大学を卒業してから、就職した東亜潜水機で、クストーの複製(多分無断)を作っていたものであるが、こちらの(潜水科学協会)仲間内には、菅原久一さんが持っていた一着しかなかったので、それを借りて使う。

僕がこれを使った経験は二回、一回は大学のプールで、ぺガスという水中スクーターのテストをした時、もう一回は木更津の実習場で海苔の養殖網の水中撮影をした時で、二回とも水深は1.5mほどだった。

このドライスーツを着て、生まれてはじめて30mの水深に潜る。今考えれば無謀に近い。しかし、そのころ(今でもだが)海はフロンティア、西部劇のイメージだ。

車は持っていない。教室にも車はない。充填された二本組のダブルタンクを背負って、電車に乗って行くことはできない。駅員さんにダメだと言われれば終わる。後にはこれもやったことがあるけれど、その時、教室の研究フィールドワークとしてはやれない。

充填したタンクを木枠に荷造りして、鴨井の漁協まで送る。充填済みのタンクは爆発物だから、それなりの方法で、運送会社に依頼する。

潜って写真の撮影もしなければならない。手作りのハウジングは持っているが、これは、ようやく小湊の水深5mあたりまでが限界、30メートルでは押しつぶされてしまう。カメラは理科学研究所に借りに行った。20万とか40万とかするカメラだ。大学の研究室も買えない代物だ。

宇野教室にとって一大プロジェクトなのだ。しかし、潜るのは僕でも、論文を書くのは上島さんだ。宇野先生、上島さん、僕の三人で行く。鴨井港から漁船を出してもらう。人工魚礁の位置で、魚探で探る。記録紙の上を上下にせわしなく針が動いて、海底の影を作り出して行く。1,5m角のコンクリートブロックが二段、最高部で三段に積まれているように見える。今のCRT,テレビ画面ではない。記録紙の上を針がカチャカチャせわしく動いて、陰のような像を描き出して行く。

錨が人工魚礁の中に入ってしまうと引き上げることができなくなってしまうということで、少し外して、人工魚礁の脇に落ちるようにする。アンカーのロープは水深の2から3倍だから、80mから100mぐらいだ。このロープを手繰って潜って行くわけだ。

ドライスーツに入る。着ると言うよりも、入る感じだ。入る入り口の、水返しと呼ぶ、筒状の部分をねじるようにして、ゴムひもできりりと締める。マスクのガラスを一番後でクリップのような金具で締め付けると完全に密閉される。視界は狭く、閉所恐怖症ならば耐えられない。ドライスーツの中に突き出しているマウスピースを咥える。吐く息を鼻から出してやれば、服の外の水圧と服の中の圧が均衡する。

恐ろしくないと言えば嘘になる。30mは浅くない。全て初めての体験なのだ。ドライスーツに閉じ込められる。動きは不自由であり、これも慣れてはいない。ウエイトも重い。斜めになっているアンカーロープを手繰って行く。このドライスーツは下の視界が悪い。前方だけ見える。眼の下、腹の部分は見えない。眼が慣れないので下方向は暗黒である。暗黒の世界へ手探りで降りていく。

ようやくアンカーにたどり着いた。周囲を見回すが魚礁はない。探さなくてはならない。

その頃のアクアラング、スクーバは、残圧計も無い。そして時計も無い。時計を水密ケースに入れて持って行くのだが、僕らの教室にはそれも無い。空気が渋く、つまり呼吸抵抗が大きくなったら浮上する。それと、大体の時間経過で浮上してくる。20キロの充填圧で潜水を何回も繰り返しているから、空気の出がしぶくなる感覚は磨かれているはずだ。

捜索用のロープを持って来ている。一端をアンカーに結び、一端を手に持って、進んでいく。ロープの長さは20mだ。だんだん目が暗いのになれて来て、かなり遠くまで見える。透視度は10mほどだったと思う。足元から1mほどもある大きなヒラメが飛び跳ねた。このヒラメのことは60年経った今でも鮮烈に覚えている。

20m進んでも魚礁は無い。透視度は10mあるのだが、20m巾でみえるはずだが、20m進んでも魚礁は無い。サークルサーチと言って、円を描くように捜索する。ということは知識として知っていたが練習はしていない。左側に円を描くように泳いでみた。しかし、そろそろ戻らなくてはいけない時間だ。ロープを手繰って戻る。

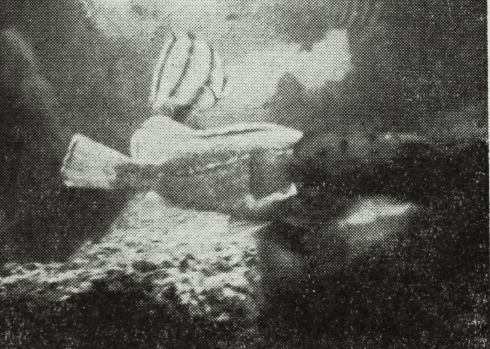

アンカーまで戻って、アンカーロープをたどって浮上を始める。少し行くと、眼下に魚礁が固まって見える。一番高いところで三段のようだ。魚もメバル、クロソイののようなものが見える。潜って行くときに、下方視界が悪いために、腹の下の部分が見えなかったので、上を通過してしまったのだ。

空気がそろそろ渋くなってきた。そのまま浮上しなければいけない。何よりも水面にもどるべきである。

しかし、ようやく送ったタンク、借りてきた高価なカメラ、一枚でも撮らなければすべてが空しくなってしまう。降下して魚礁に降り立ってカメラで撮影した。その時魚礁の上に膝を突いたらしくちくっと痛かった。ドライスーツが破れて水が入って来た。数枚シャッターを切って浮上しようと足を蹴った。薄い袋のようなドライスーツが水が入った袋のようになり、動きが鈍い。焦ってなんとかアンカーロープをつかんだ。手繰り始めた時、空気が尽きた。

潜水病だとか空気塞栓、肺の破裂など頭に浮かばない。とにかく空気を求めてロープをたどる。ロープは長い。肺が空気を求めて痙攣した。息を吸い込もうとする。密閉されているから、吸い込むことはできない。あとから考えればこのことが幸いして水を吸い込まなかった。肺に水を吸い込んでいれば、直ちに入院だった。死んだかもしれない。とにかく船にたどり着いた。がガラスを外さなければ息ができない。水面に引き上げられた。ガラスを外した上島さんは、僕の顔はチアノーゼで土気色だったという。先生はパニック状態で怒鳴っていたが、何を言われたか覚えていない。

1954年に二人死んでいて、こんどは船の上で一人殺す。どうなるかわからないが大変なことだ。

考察すると

①無理をしてでもやり遂げようとする性格、責任感が若者を殺す。

②海士なみのスキンダイビング能力が命を救った。

③アンカーロープがあったから、たどって船に戻ることができた。ロープが無かったら浮上できなかった。

④密閉型だったから水を吸い込まなかった。

もし、僕が死んだ場合、母親はどうしただろうか。先生を、学校を訴えただろうか。訴えなかったと思う。 「次郎ちゃん、好きなことをやったのだから仕方ないね」とあきらめてくれただろう。そういう母親だったと信じている。

死んだ自分としても後悔はしなかっただろう。

そのころ、本当にダイビングは命がけだったのだ。

その後、この人工魚礁調査はもう少し浅い横浜本牧沖で実施されたが、もはや宇野先生は僕を潜らせようとはしなかった。上島さんが潜り、僕は上回りになった。

上島さんに小さなブイを曳航させてもぐらせた。曳航するブイを船で追って行けば、彼を見失う事はない。相変わらずドライスーツは借りものの一着だけだから、二人で潜る事ができない。このブイによって船の上と連係がとれていれば、船の上とのバディシステムができあがっていると言えない事もない。

そして、ロープをつけておけば安心だ。

ある日、浮上するべき時間になっても上島さんが水面に出てこない。

「ブイを引っ張って見ましょうか。」

「そうだね、もう10分も予定時間を過ぎているね。」

ブイを引いて見た。手ごたえがない。どんどん引き上げてみる。そのままするするとロープが手繰られてしまい、ロープの先に上島さんがついてこない。先生は顔面蒼白になった。ブイはずいぶん流されてしまっている。とりあえず、潜水を開始した点に船を戻した。上島さんは、水面に浮いて流されながら泳いでいた。

先生はどなりつけている。

「流れが強くなってきて、ブイを持っていたのでは、魚礁のところにとどまっていられなくなって、手放したのですよ。」上島さんは、ブイを放して当然のような顔で、答えている。しかし、ブイを持っているという約束ではなかったのか。彼も、安全のための約束よりも、魚礁を調査することの方を優先させてしまっている。

ブイを持たせたところで、最終的にブイを手放してしまう判断を水中でしてしまう。この場合、手放してしまった責任は水面の先生にあるのだろうか、水中の上島さんにあるのだろうか。

元来、水面の監督者がダイバーをしっかりと掌握できないスクーバは、水面の監督者が責任を担当する潜水には適していないのだ。そのことは、わかっている。しかし、この潜水器を使わないで、人工魚礁の潜水調査が出来るだろうか。出来ないと断言できる。

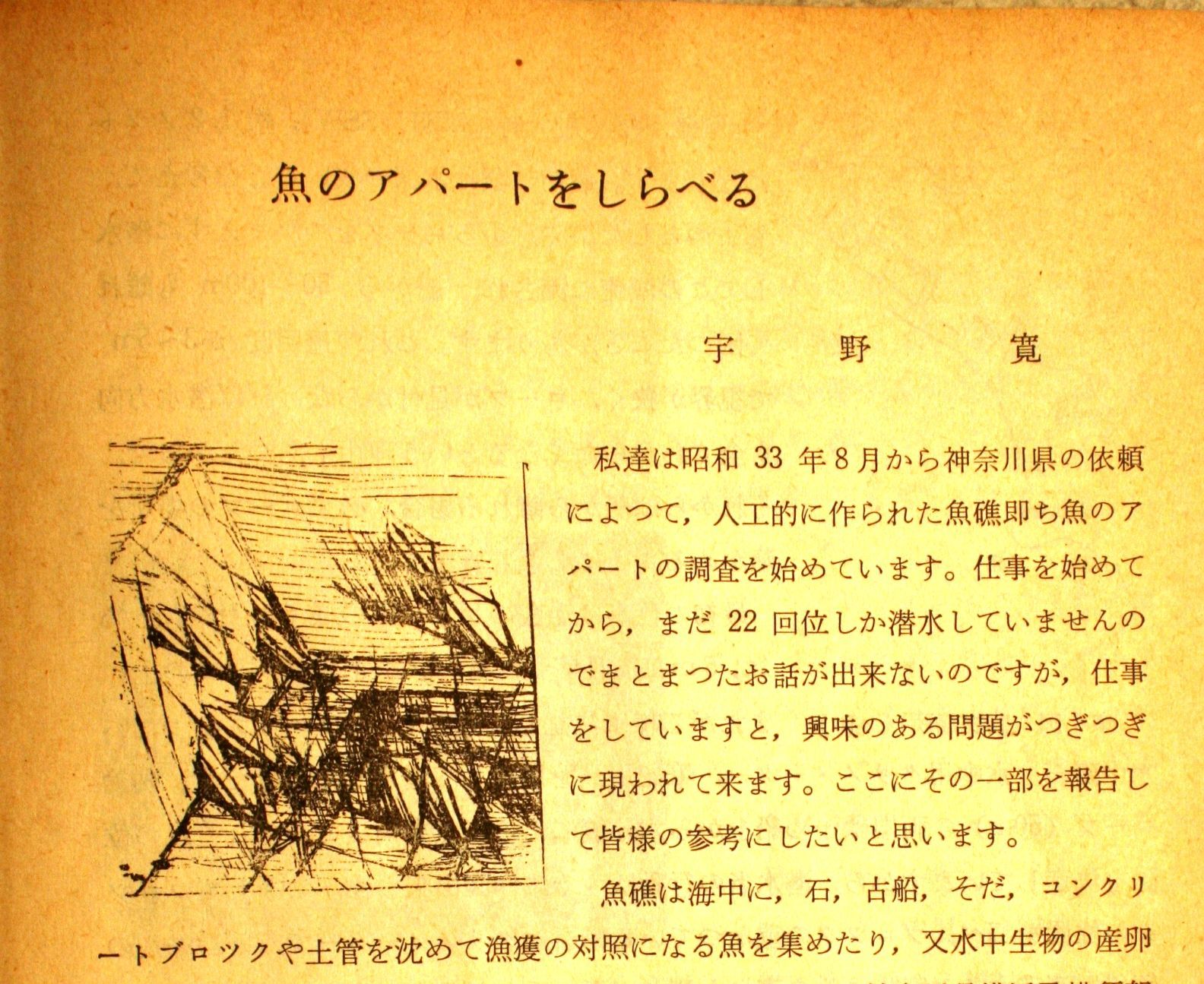

宇野先生は、「潜水科学協会の機関誌、どるふぃん」に人工魚礁調査について、記事を書いている。もちろん、僕の危機一髪ことなど書いていない。僕が撮った写真をいちまいのせている。大型の多分クロソイだろうが頭が隠れているので、よくわからない。しかし、これしか写真がないのだ。僕はこの写真一枚に命を賭けたことになる。

その10年後、1967年、日本潜水会という指導組織を作って、教える立場になり、このアクシデントのことを話して、おなじようなエア切れを経験したことがある人は?と聞いた。およそ半数が手を挙げた。小便を垂れ流したとか、水を吸い込んで、救急車で運ばれたとか様々だった。

今は残圧計も時計もダイブコンピューターもあって、エア切れの可能性はひくくなったが、それでもなお、エア切れは、ダイバーにとって宿命的、致命的なできごとであり、70歳を過ぎてから、リブリーザーを使っていて6リットルのベイルアウトタンクに救われたことがある。また、同じようにリブリーザーを使っていて行方不明になったダイバーがベイルアウトタンクを持っていなかったことが、原因の一つで、彼が持っていなかったことが信じられないと言われたりした。

今、これを読み返してみて、その時代のアクアラングは、この後に来る海洋開発時代の先駆だった。見ることなすこと、すべてが最初の経験だった。

振り返って見るのは、その事実が自分の体験としてあって出来ることなのだ。

海に潜ることは一つ一つが探検であり、未知だった。ゲージがあれば、思いとどまったか?と思うけれど、自分の感覚だけが頼りだったから、そして助かったのは幸運だった。

この1958年の時点では、自分が助かったのは、大学一年次、2年次、葉山の磯で潜りまくった素潜り練習、そして、4年次の卒業論文で伊豆大島で水深20まで潜れるようになった。そのスキンダイビング能力が自分を救ったと思った。事実、そうだったかもしれないが、後にダイビングの指導をするようになったとき、素潜り能力、スキンダイビング能力を重視するようになる。