Clik here to view.

Clik here to view.

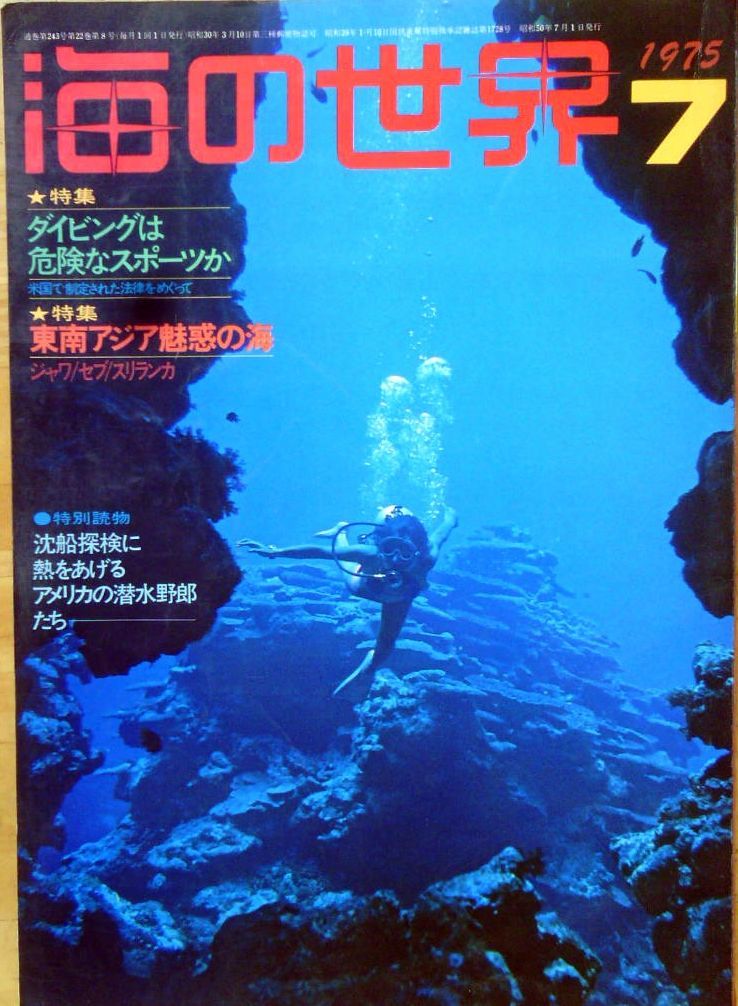

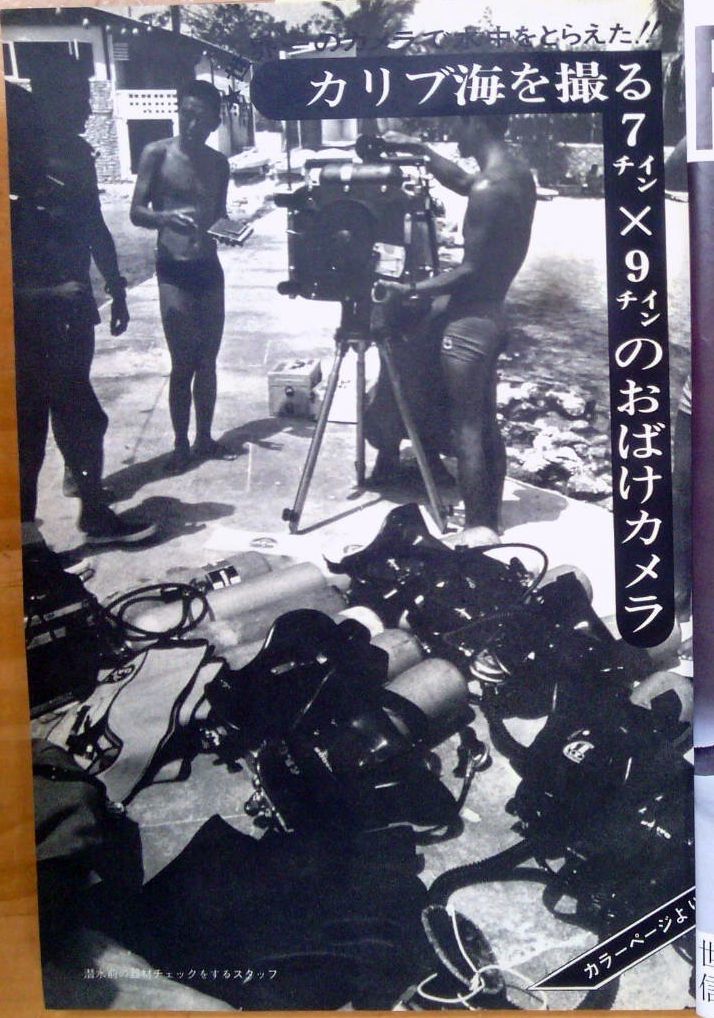

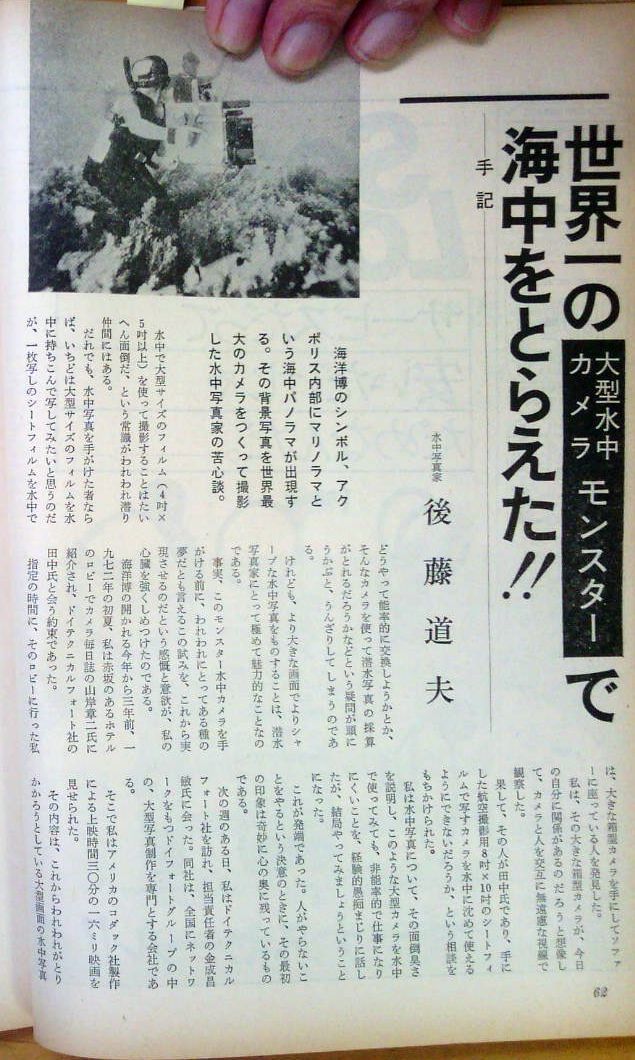

フィルムの時代、最も高画質なフィルムは、8x10 エイトバイテン 8インチ×10インチのシートフィルムであった。

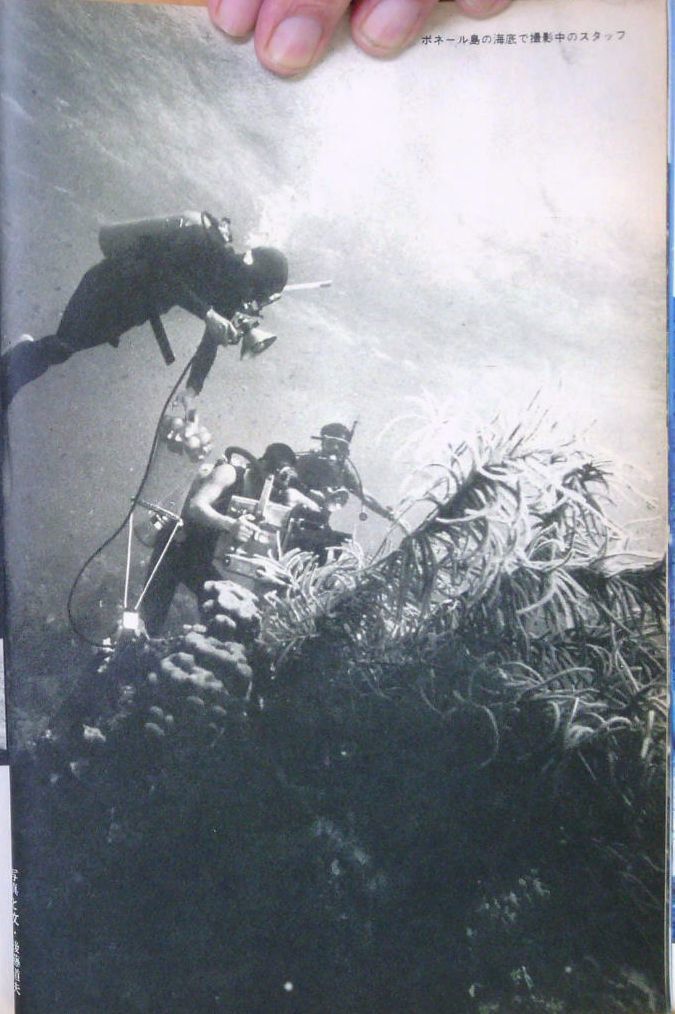

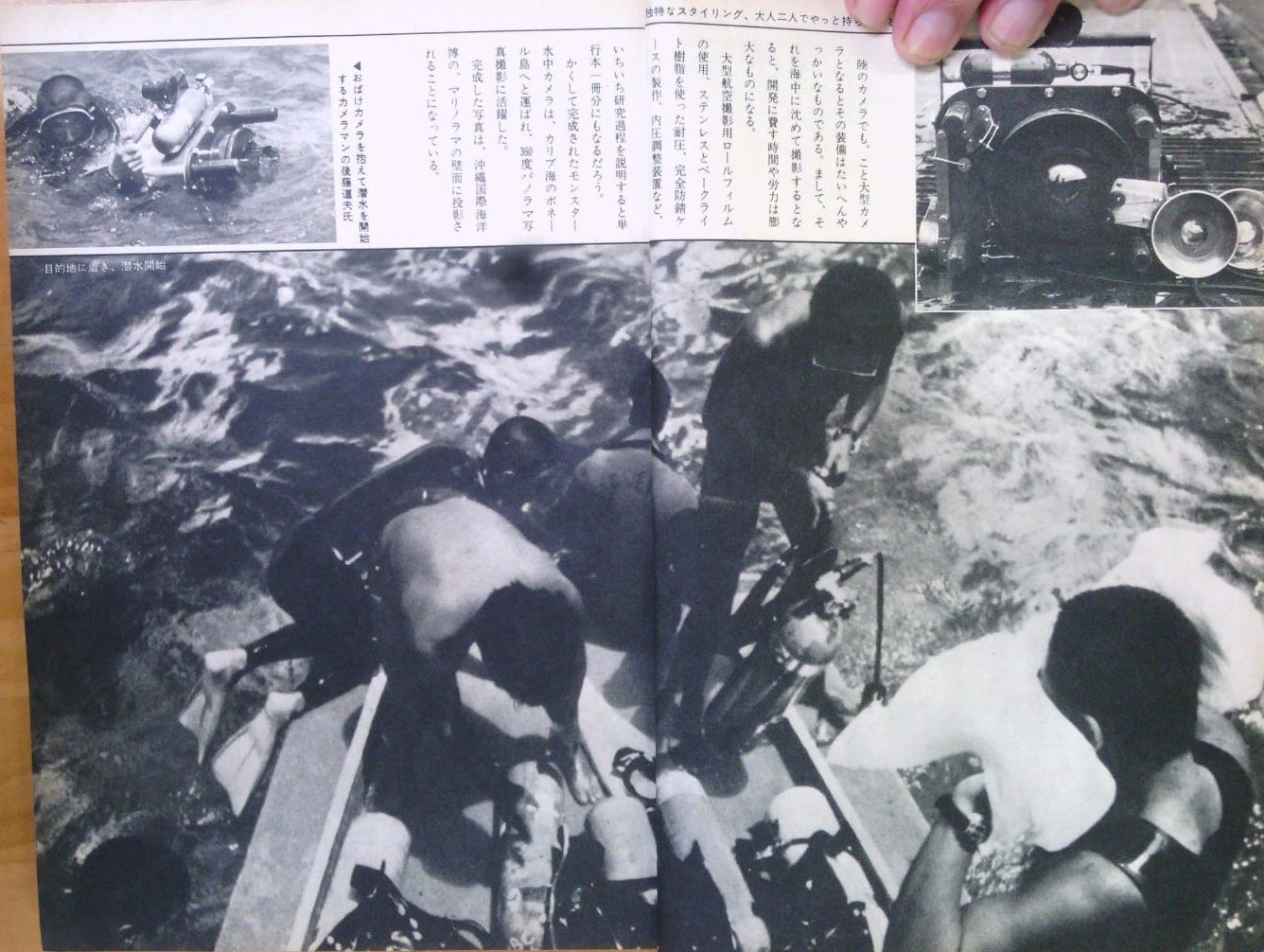

ロールフィルムでは無く、シートフィルムだから、1枚づつ撮影済みのフィルムをめくるように取り外さなければならない。これは、水中撮影では面倒だ。後藤道夫は、この手の撮影では権威であるドイフォトと組んで、航空写真用の大判ロールフィルム、23cmX18cmのカメラハウジングをつくる。もちろんレンズは、超ワイドである。

ちょうど、このカメラ、ハウジングが完成したあたりで、海洋博がの準備がはじまる。このカメラを使って、海洋博のためにカリブ海にロケした記録である。

おそらく、後藤道夫、頂点だったときの仕事である。

Clik here to view.

Clik here to view.

Clik here to view.

Clik here to view.

Clik here to view.

Clik here to view.

Clik here to view.

Clik here to view.

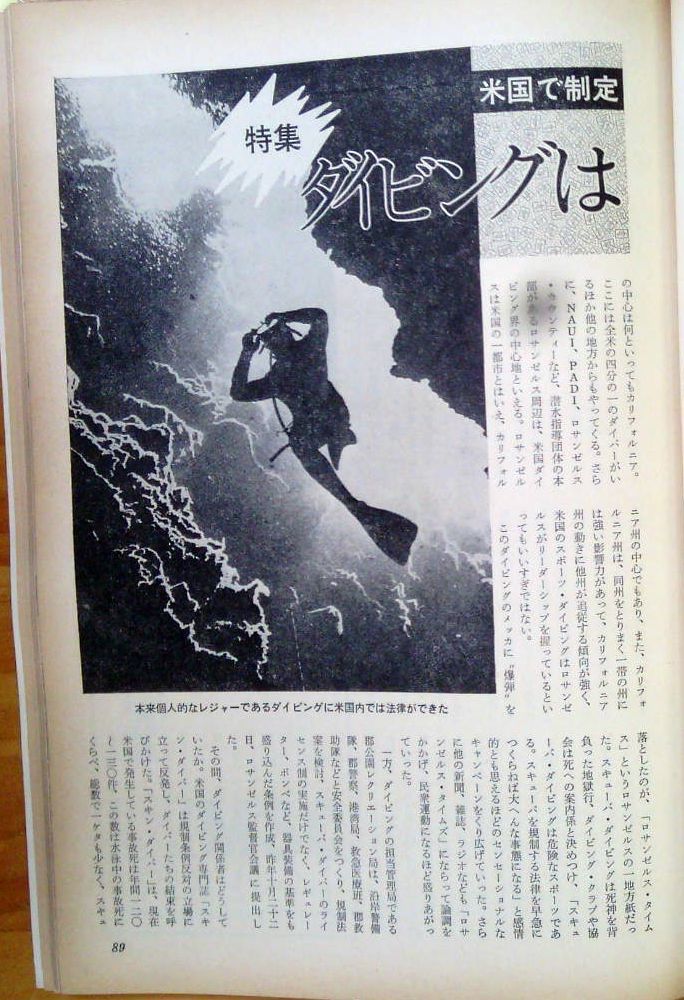

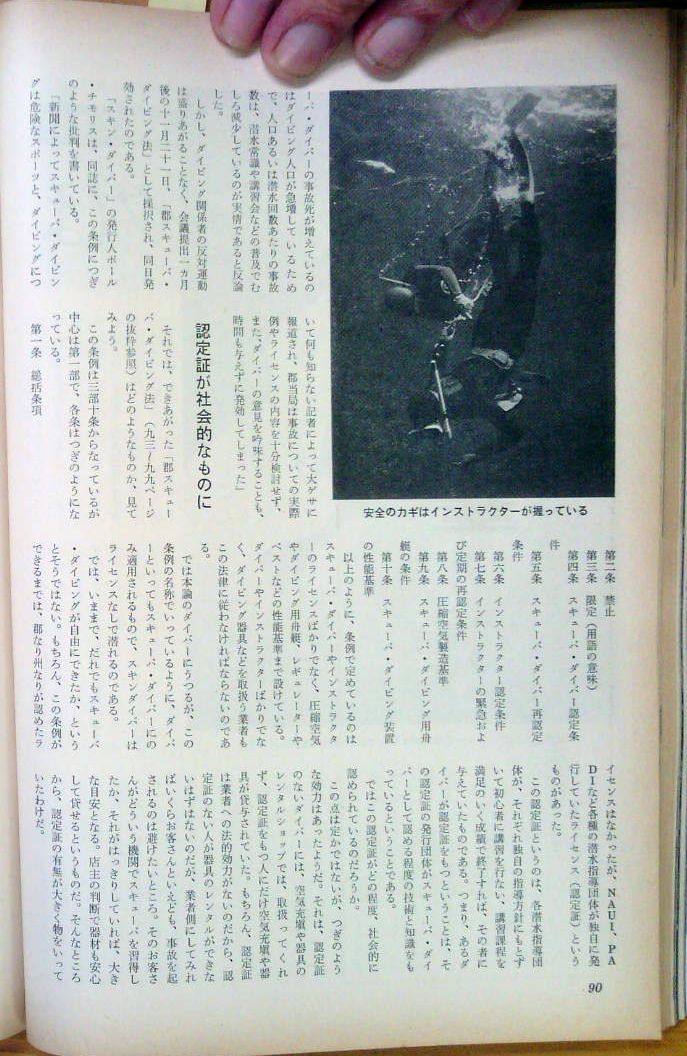

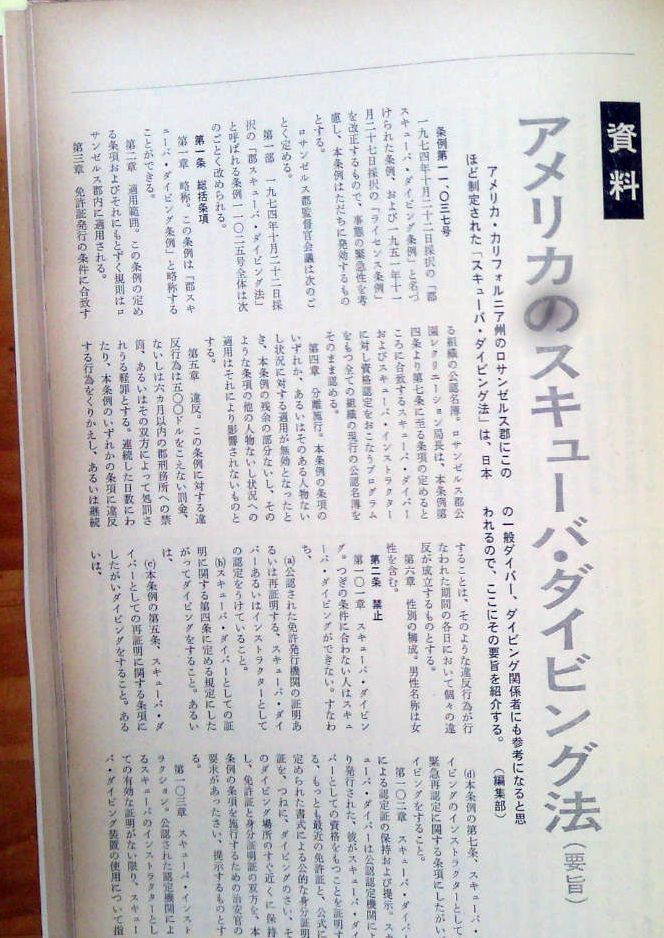

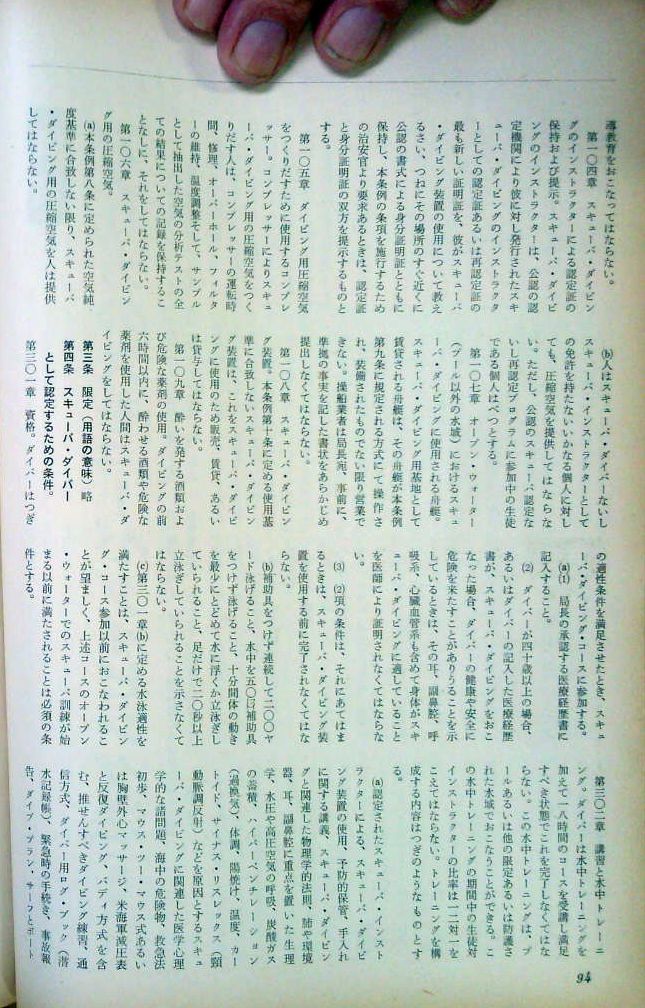

ダイビングは危険なスポーツか?

1975年当時の、米国のダイビング指導状況である。

当時の シーカードの定義、そして、日本の指導団体との関わり、そして1980年代に向けての資料として、価値がある。

Clik here to view.

Clik here to view.

Clik here to view.

Clik here to view.

Clik here to view.

Clik here to view.

Clik here to view.

Clik here to view.

Clik here to view.

Clik here to view.

Clik here to view.

Clik here to view.

東京水産大学、今の海洋大学潜水部が小笠原に合宿に行ったきろくである。

残念なことに、この記録、一番重要な部分が欠落している。潜水部、第何代、誰がリーダーで、参加した部員の名前を、文のはじめか文末に記さなければならない。ちょうどこの頃、僕は大学潜水部などかまっっていられなかったブランクの時代である。今調べると、1975年の合宿は、19代から21代にそうとうする。21代には、新井章吾さんが居た。1代まえになるが18代には、水産大学、海洋大学助教授になられた、大葉英雄さんがいる。二人とも、植物学が専攻である。

この報告は、その頃の学生合宿はこんなことをやっていたのだなあ、という参考になるが、学術的な研究へのアプローチはない。海洋大学の場合、今も同じようなものだろう。もしかしたら、退化しているかもしれない。今ならば、全員、エンジョイ班だろう。

いろいろと考えさせられた。

Clik here to view.

Clik here to view.

Clik here to view.

ニコノスが、Ⅲ型になった。

Clik here to view.