Clik here to view.

ダイビングの歴史 74 海の世界 74年 9月-10月

早く、雑誌の紹介、ノート取りから抜け出したい。抜け出して小史を書きたい。小史をまとめ、年表に細部を書き加えて、まとめれば、出版に歩みを進めることができる。そんなまどろっこしいことをしている時間は、僕には残されていないのでは?とにかく急ぎたいのだが、投げ出すわけには行かない。昔のことを書くとき、どうしても自分、書き手の視線になる。それが歴史と言うものなのだが、できるだけ間違いのない、思いこみの少ない、客観的資料の裏付けが必要である。それがこの雑誌を読み込んでノート(ブログ)を書いている理由である。

最近だが、引用文献として、ブログに載せた「海の世界」を使った。どこにあるかわからない(国会図書館)でも大変(ほぼ不可能)だろう。ネットに原型を載せておくことで、資料文献になる。あとでindexを作るのが苦労だろうが、今、同時進行でindexを作る余力は僕にはない。

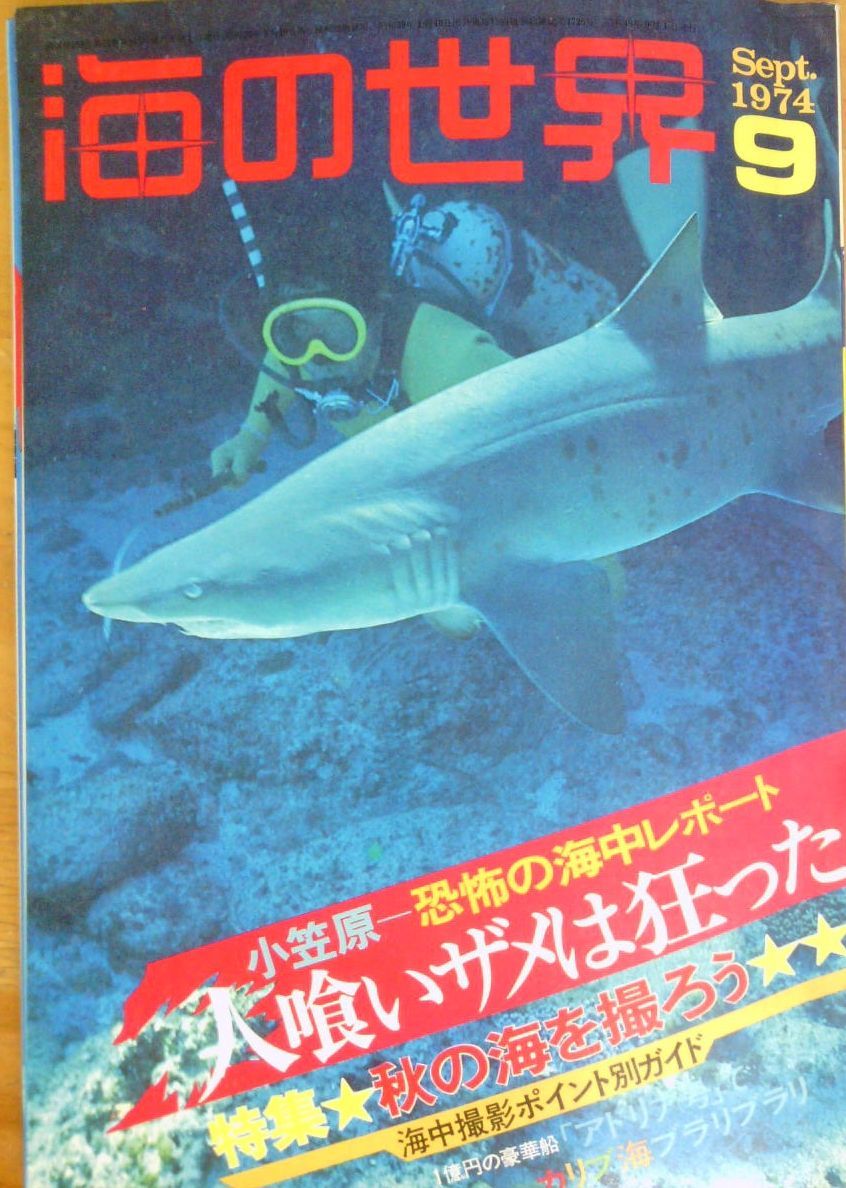

海の世界 1974 9月

スピアフィッシングの時代は終わった。「漁業法規とレジャーダイバー」長く続いた僕の連載、「これからのダイビング」もこれで最終回。

1974年からみたこれから、そしてこれからがずっと続いて、2019年になっている。数えてみると45年前だ。 法規では、潜水、水中めがねをつかっての魚突きは、日本の大部分の海で禁止だ。しかし、法規は法規として、やりたいことはやりたい。それが漁業者(生活者)の迷惑にならなければ、良いのではないか、漁業者から内諾を得れば良いのではないかと考える人、考えるダイバーは多くて、今でもそれは続いている。

ダイバーは法律に縛られたくない。高気圧作業安全衛生規則もダイバーを縛る法律、特にレジャーダイビングについては、この規則は守り難く、魚突きでなくても、ダイバーは法規に違反しているのだから、みな同類?

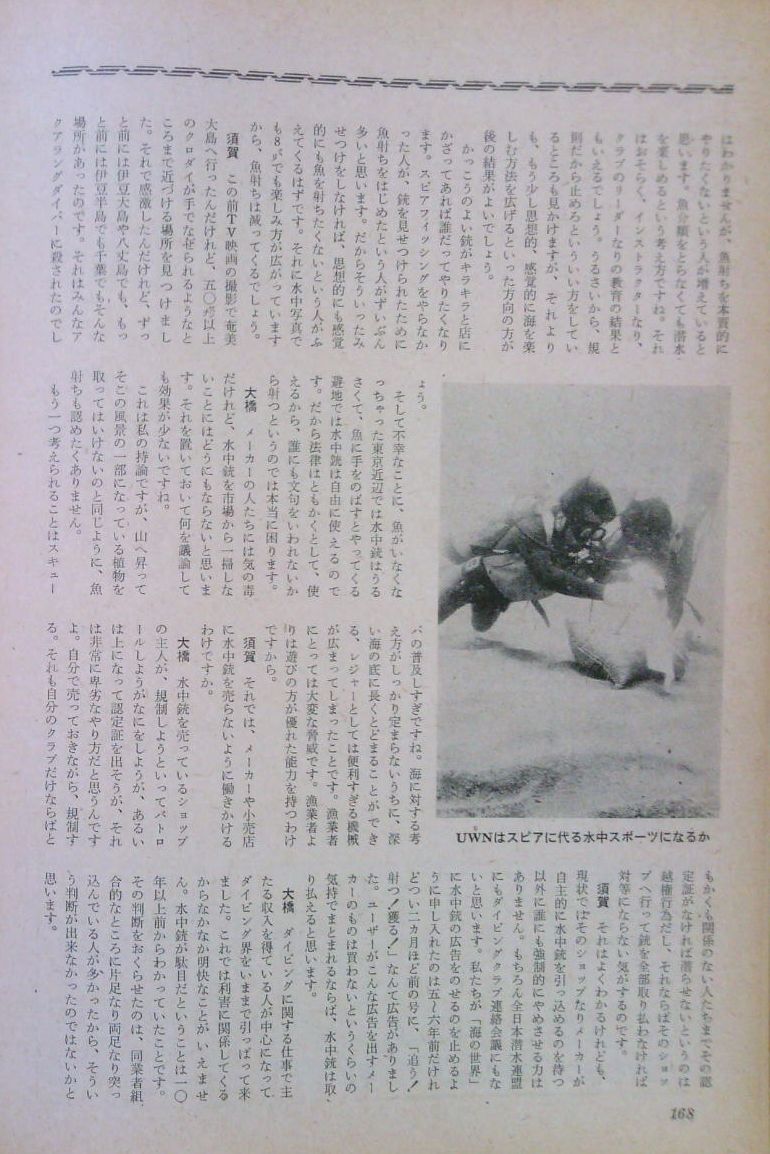

その中で、魚突き以外のダイビングの楽しみかたを模索し、こころみていたのが、1970年代の僕たちだった。 大橋禄郎さんと議論している。

大橋さんは、魚突きをやめようといいながら、ショップにはキラキラ、水中銃をかざっている。これをそのままにして、議論をしてもどうにもならない。この業界、やめようといいながら水中銃を店にかざっている。

それで話にならないと言う。

2019年のいま、ダイビングショップの店頭の水中銃を飾っている店はほぼ無い。魚突きをどうしようという議論もなくなった。これは、僕たちの努力の結果だと思う。が、スピアフィッシングはなくなっていない。一応視界の外には出たが、アンッタッチャブルになっただけだ。原則として、漁業者以外の魚突きダイバーは、ダイバーの人別にはいれてもらえない。このあたりが、なりゆきの到達点かもしれない。 幸い、多くのところで、スピアフィッシングの対象だった大型の魚たちがダイバーのお友達になっているが、懸念は、磯釣りで釣られて殺されてしまうことだ。館山の伊戸などは、昔のスピアフィッシングマンが見たら、狂喜して虐殺に励むだろう。ダイバーは磯釣りの根掛かりの道具などを、クリーンアップして、釣り師は、ダイバーの友達の魚を釣り上げる。そういう時代になった。

Clik here to view.

Clik here to view.

Clik here to view.

Clik here to view.

Clik here to view.

Clik here to view.

10月号

Clik here to view.

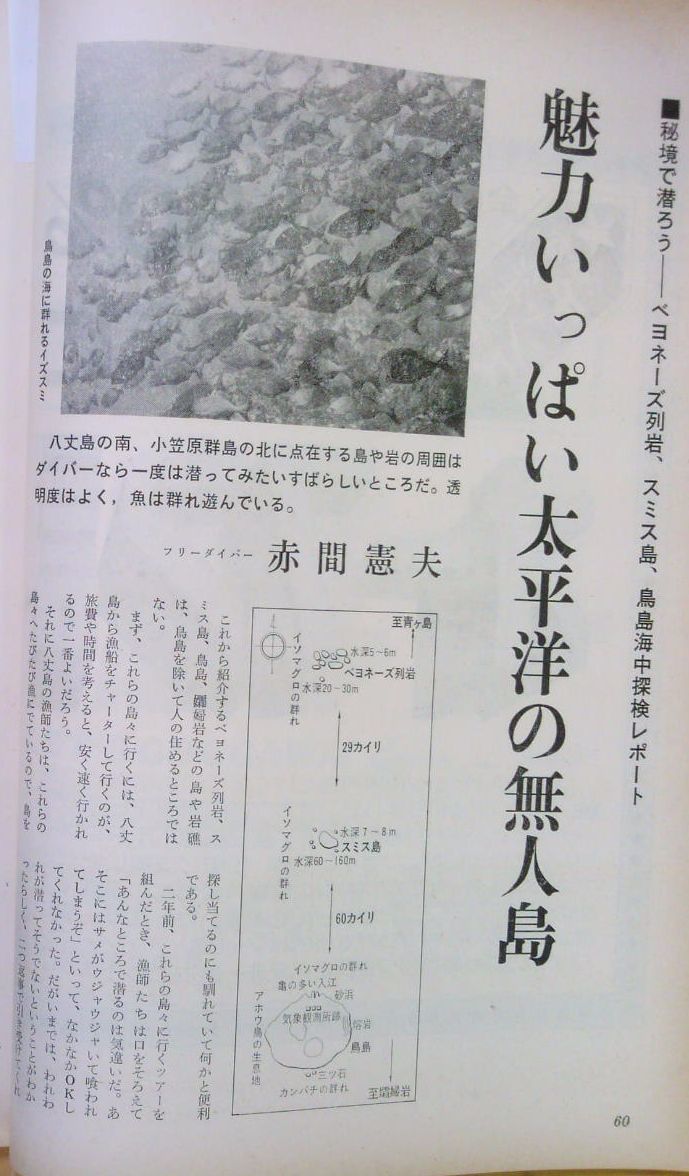

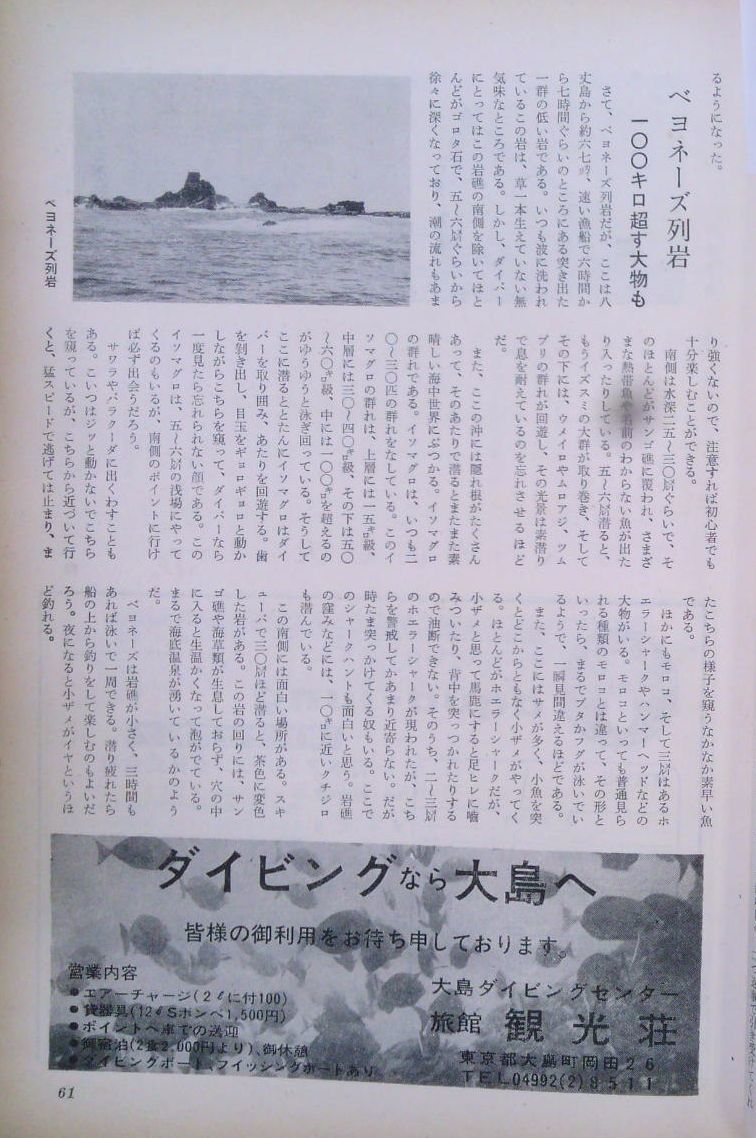

魅力いっぱい太平洋の無人島 赤間憲夫

八丈島の赤間君が、八丈を南に下って、べよねーず、スミス、そして鳥島までを紹介する。

そのころ、なにをするかと言えば、超大物のイソマグロを突く、赤間君はスキンダイビングで突く。

1985年、赤間君と一緒に、鳥島のさらに先、霜婦岩までイソマグロを追って行く番組をNHKで撮影した。NHKだから、規則を破るわけには行かない。赤間君は八丈島漁協の組合員になっていて潜水漁の許可もとっているから、大丈夫ということで撮影した。

番組的には成功したが、当時大学生、法政アクアクラブの須賀潮美(娘)から、「お父さん、こんな番組をやっていると若者の支持をうしなうよ」と指摘された。

さらに歳月が過ぎ、独立したが、ファミリーのつもりの中川河童隊が、無人島生活で魚を突いて自給する番組「とったどー」で成功した。これは、組合の許可を得ていれば良いという理屈だが、魚突き推奨番組であることはまちがいない。自分も赤間君と一緒におなじようなことをやっているから、文句は言えない。

2010年以降、世の中の流れとして、スピアフィッシングをやろうとするならば、このスミス、ベヨネーズ、鳥島 あたりまで行かなくてはダメと言うことで、それも、そんなところまでお金をかけて出て行くのならば水中撮影という時代になっている。

なお、八丈島からのボートのチャーター料は、赤間さんの場合、三日間で50万(1974年当時)であった。すべて船中泊 10人ほど乗れるが、甲板で寝袋も覚悟する。

Clik here to view.

Clik here to view.

Clik here to view.

Clik here to view.

Clik here to view.

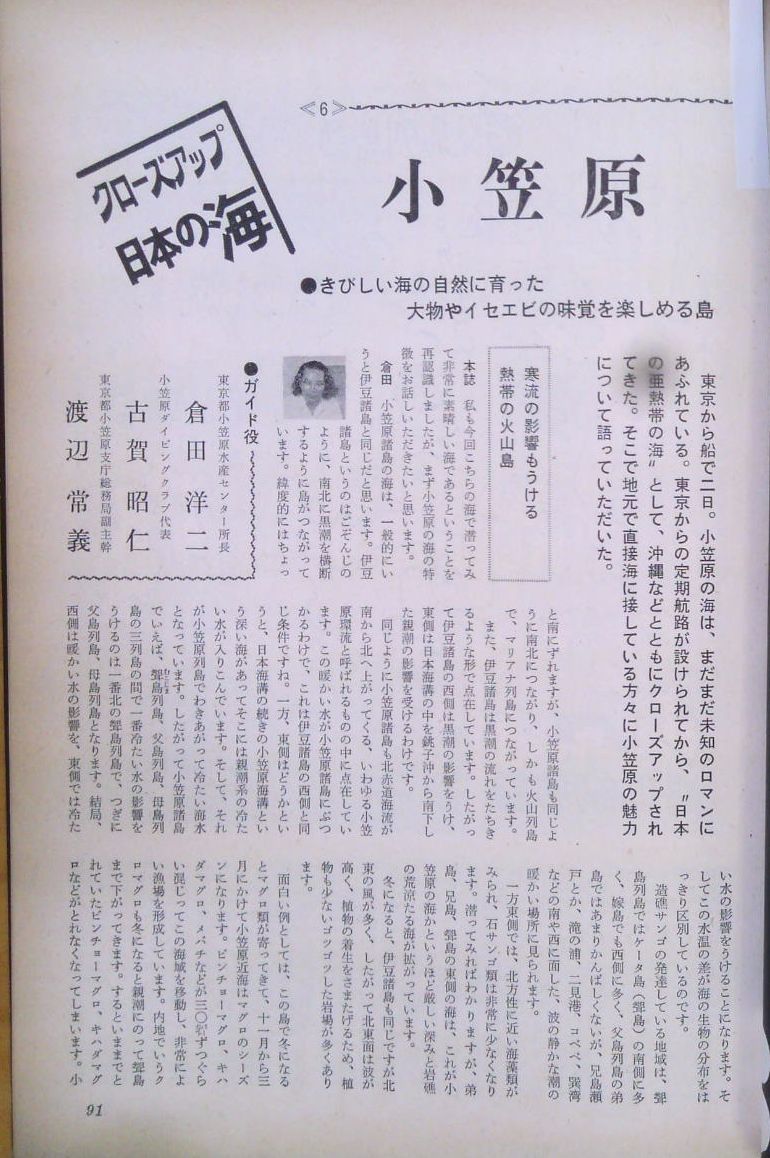

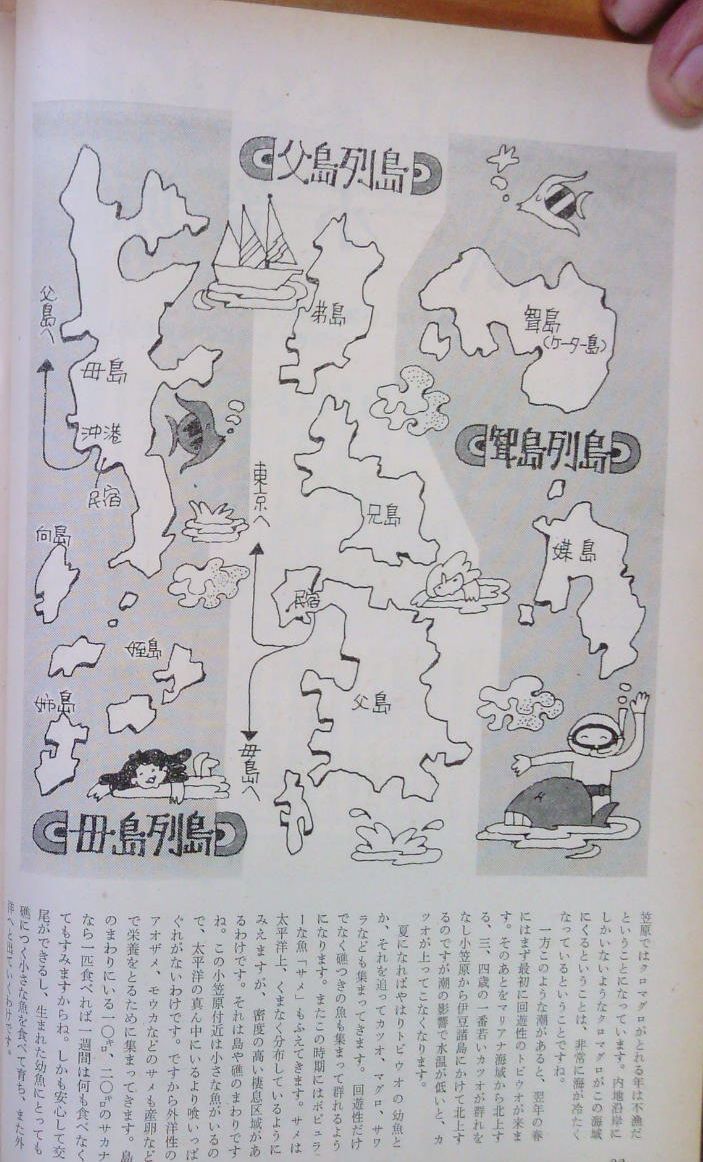

小笠原 クローズアップ日本の海

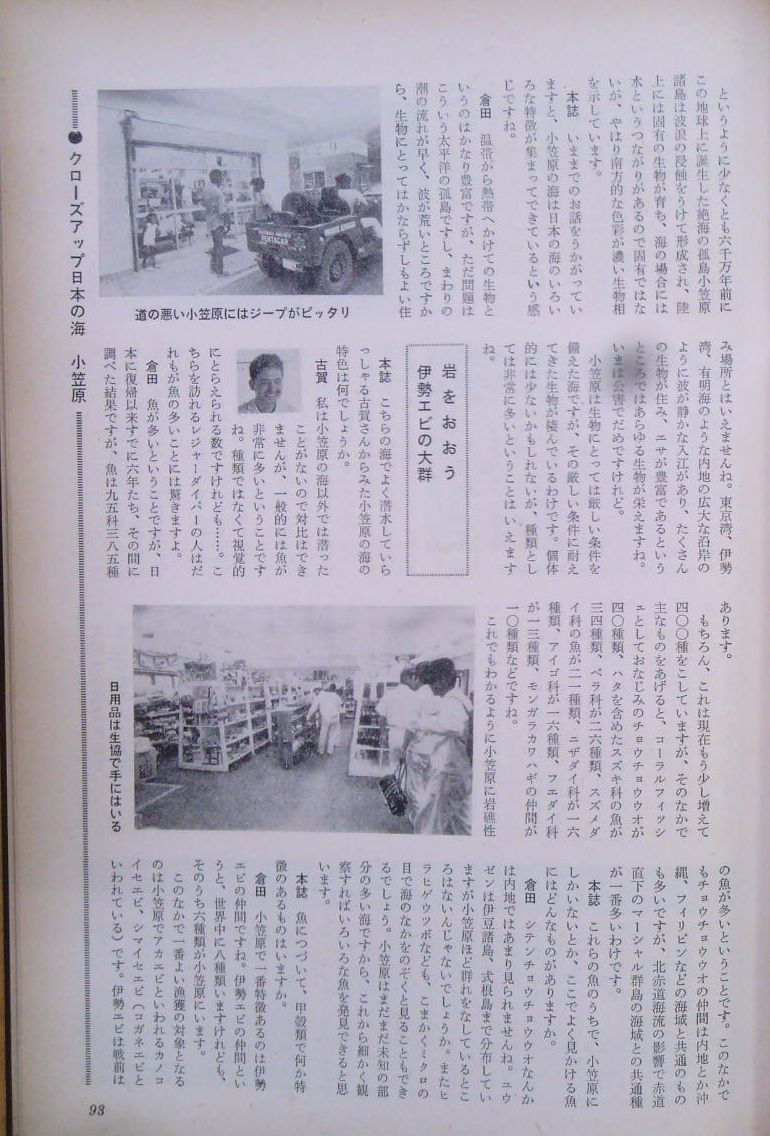

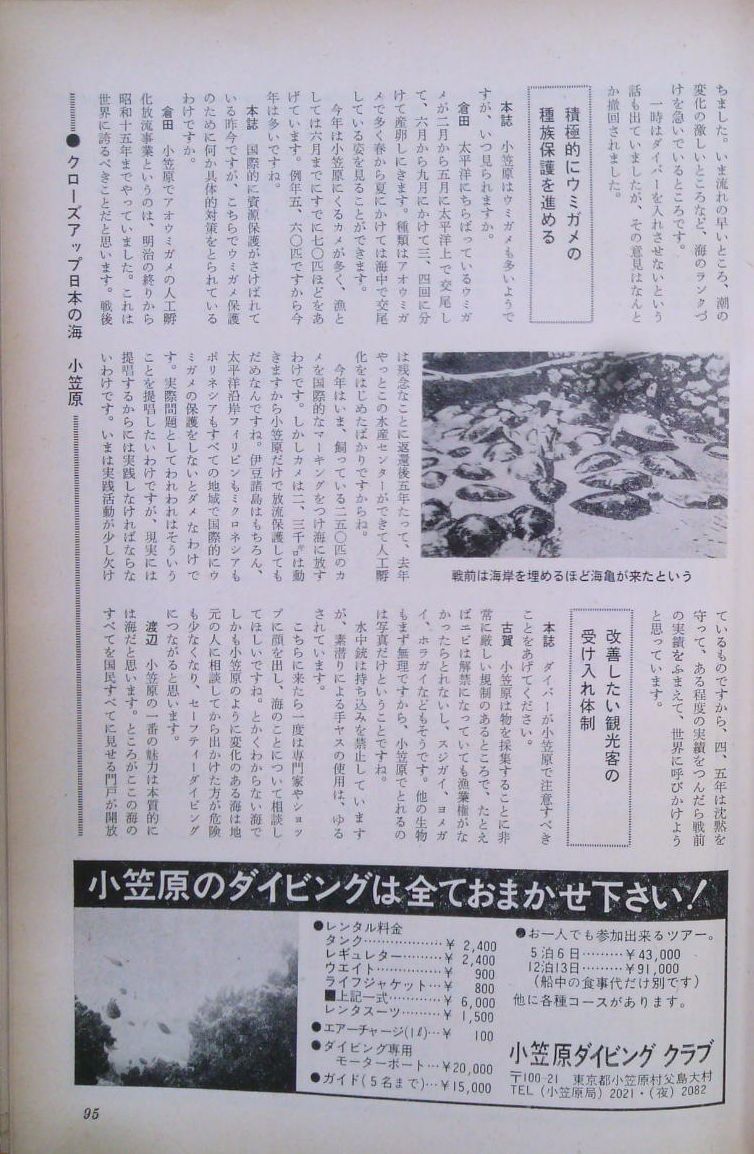

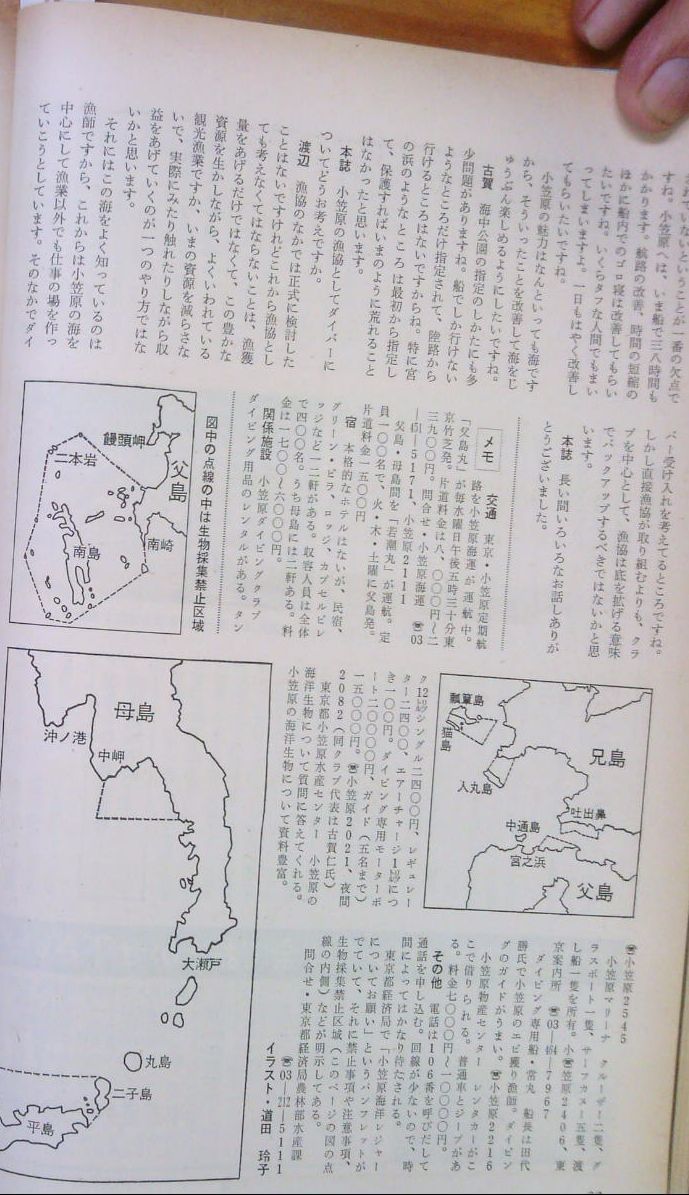

当時小、笠原水産センターで、ウミガメの増殖をやっていた、倉田洋二先生、おがさわらダイビングセンターの古賀さん、小笠原支庁の渡辺さん(この方は知らない)の対談で小笠原の海のすべてを語っている。(1974年当時の) 小笠原の受けている海流のこと、大きな海蝕洞の中のエビの大群とか、ところで、今の小笠原、あのイセエビは、まだ群れているだろうか。

その頃の小笠原のこと、少し書こう。この座談に出てくる、古賀さんと、倉田先生のことだ。

小笠原返還が1967年、だから、1969年頃だったと思う。小笠原に警察官として赴任した古賀さんは、小笠原の海の虜になり、警察を退職して、ダイビングサービスを始めるという、日本船水塊で相談を受けた僕は、「悪いことは言わないから、おやめなさい。」とアドバイスした。そのころ、まだ海のものとも山のものとも見当がつかないダイビングサービスのような商売が警察官としての、スクエアなキャリアの古賀さんには向かないかと思った。幸いにも大成功をおさめるのだが。(僕のアドバイスは、だいたい外れるので、その逆をやると成功するのではないか、とこの頃思っているが)

倉田先生は、1958年、僕が大学4年生の時、伊豆大島で、卒業論文を書いた。そのとき、大島の水産試験場で要職にあった倉田先生のお世話になり、そのバーターとして、一緒に2回ほど潜水して、

若干のアドバイスをした。

僕が初めて、小笠原に行ったのは、1971年だっただろうか。未だ、小笠原海運の小笠原丸はなくて、東海汽船の小さな客船、黒潮丸が就航していた。そして、小笠原には、まだ一般の人が宿泊する宿がなかった。上下水道の設備が出来ないので、ペンションも民宿も許可にならないのだ。かつて、戦争時代、小笠原には多数の日本人が住んでいたが、当時は下水などなく、糞尿はくみ取り、下水は垂れ流しだった。米軍が占領時代に、上下水道が作られたが、それで、住める人数は限定されていて、島民にならなければ、小笠原に宿泊はできない。僕は倉田先生の弟ということにしてもらって、倉田先生の官舎に宿泊させてもらって、古賀さんと一緒に潜水ができた。 古賀さんは旧島民にいじめられて、ボートの栓が抜かれ、沈められてしまっていたので、僕は岸からのエントリーポイントでしか潜れなかった。 そんな時代もあった。

Clik here to view.

Clik here to view.

Clik here to view.

Clik here to view.

Clik here to view.

Clik here to view.

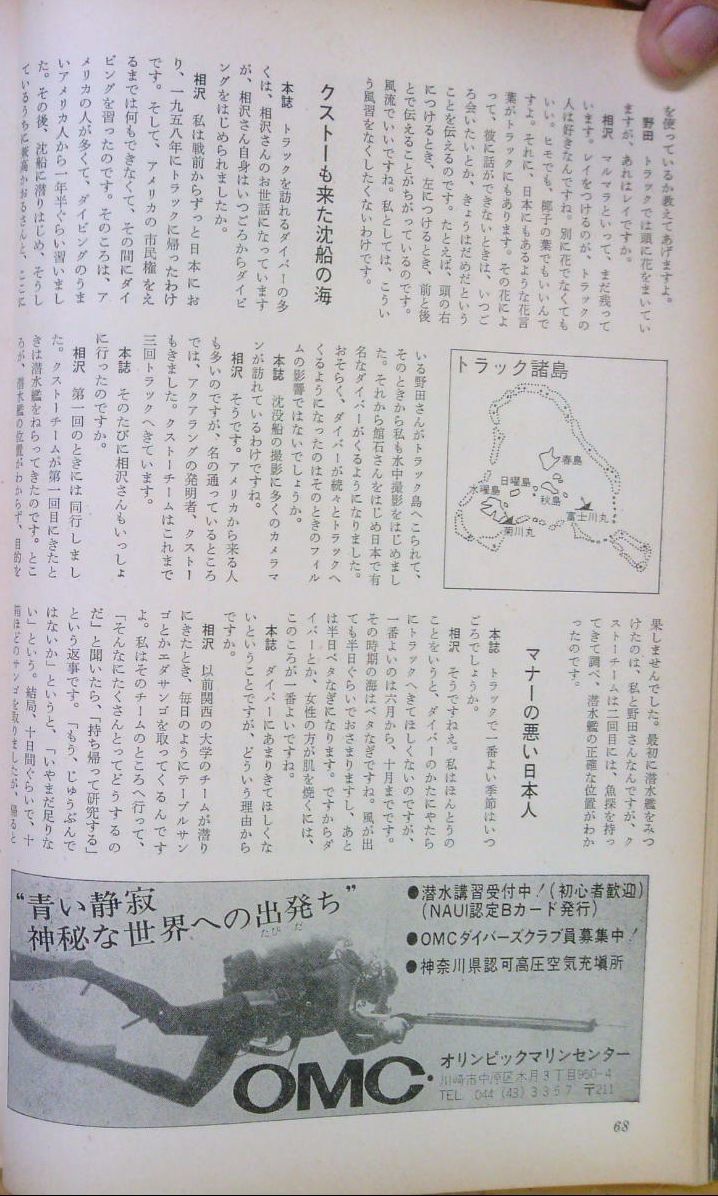

トラック

トラックの大酋長相沢さんは、プロ野球、東急フライヤースの選手(投手)だった。2ー3勝はしただろうか、というていどだから大した選手ではないが、それでもとにかくプロ野球の投手なのだ。草野球ではない。

ダイビングについて語っているが、トラックの鮫が人間、ダイバーをもしかしたら噛むかも知れないが、アタックして殺すことはない。

訪れた日本人ダイバーがモラルがない、ようなことを言っているが、僕を含めて、そんなことはないとおもうが。日本の漁業規則は守らなくても良いと考えている人たちが、トラックへ魚突きをしたのだから、大きなことは言えないけど、

でも、今、相沢さんどうしているだろう。いろいろなことがあったけど。

Clik here to view.

Clik here to view.

Clik here to view.

Clik here to view.

Clik here to view.